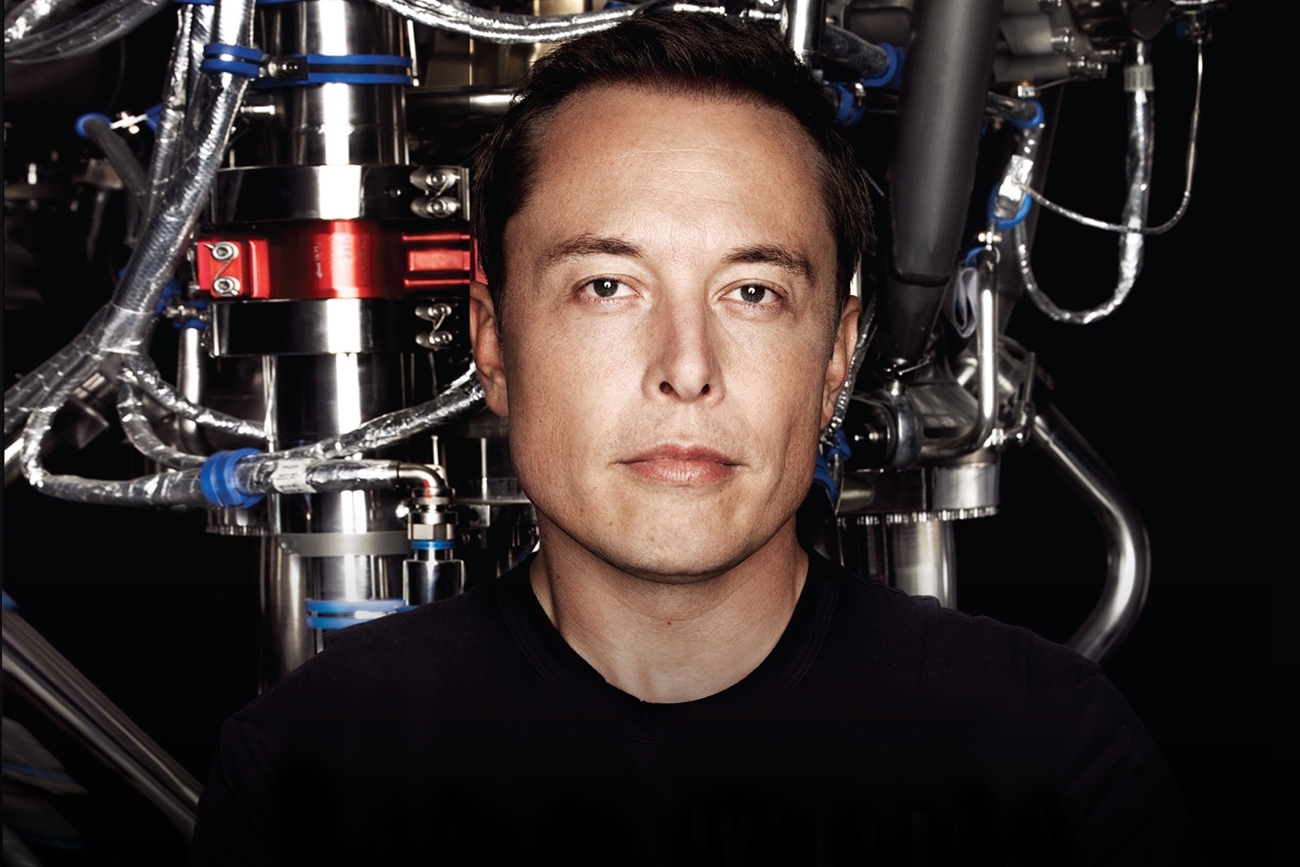

A gennaio Elon Musk ha annunciato un premio di 100 milioni di dollari per la migliore tecnologia di cattura dell’anidride carbonica dall’aria. Un’iniziativa che non deve però far dimenticare le responsabilità delle grandi aziende nella crisi climatica e, soprattutto, non deve farci credere che questa soluzione basti da sola per salvare il Pianeta. La tecnologia per assorbire le emissioni non solo non è una formula magica, ma può anche avere l’effetto collaterale di distogliere fondi e attenzione dalla transizione ecologica. Che è quanto mai urgente: con un overshoot day sempre più anticipato, è ormai chiaro che le risposte che stiamo dando alla crisi ambientale sono sbagliate o quantomeno largamente insufficienti.

Rispettare gli obiettivi di contenimento delle temperature sarà impossibile senza il raggiungimento, entro il 2050, delle net-zero emissions (“zero emissioni nette”), cioè il bilanciamento della CO₂ rilasciata in atmosfera fino a questo momento, da ottenere rimuovendone altrettanta. Lo sostiene l’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) delle Nazioni Unite, che ha sottolineato la necessità di attuare misure di rimozione dell’anidride carbonica dall’aria, in aggiunta alla riduzione delle emissioni. Le aziende come Microsoft e United Airlines hanno cominciato a investire in sistemi e strategie di questo tipo. Eppure nel frattempo – nonostante gli scienziati abbiano evidenziato già dagli anni Ottanta il potere distruttivo e la responsabilità umana dell’effetto serra – le emissioni carboniche sono aumentate di circa il 60% dal 1992 a oggi. Questo accade anche perché negli anni Novanta l’attenzione si focalizzò sui temi dell’efficienza energetica e della ricerca di altre fonti di energia meno inquinanti, strade che da sole non hanno risolto il problema. Così l’ingegno umano ha prodotto altre soluzioni come, appunto, la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica attraverso tecnologie che hanno lanciato il paradossale concetto di climate-friendly coal; questo ha fornito una scusa per continuare a impiegare questa fonte altamente inquinante. Parallelamente sono emerse come nuove tecnologie salvifiche delle modalità che impiegano le biomasse vegetali, di cui viene sfruttata la capacità di assorbire le emissioni, con in più il bonus del fascino di una soluzione “100% naturale”; il problema è che, nelle quantità necessarie ad avere un effetto positivo, questo tipo di soluzione richiederebbe tra 0,4 e oltre un miliardo di ettari di terreno, cioè tra il 25% e l’80% di tutti i terreni attualmente coltivati. Accanto a queste, quindi, hanno continuato a suscitare attenzione le strategie di carbon offsetting – cioè di compensazione delle emissioni – più tecnologiche, che però non sono competitive né sul piano dei costi né su quello dell’elevato fabbisogno energetico.

Diversi governi oggi sostengono programmi di compensazione come parte delle proprie politiche climatiche, ma già in occasione del vertice per il clima di Copenhagen del 2009 si è preso atto che i piani adottati fino a quel momento non erano sufficienti: innanzitutto per la carenza di impianti di cattura e stoccaggio presso le centrali a carbone e poi perché non era possibile vedere un loro positivo impatto sulla riduzione dell’inquinamento, considerando i tassi di impiego del carbone nel mondo, fonte fossile che non sarà di certo abbandonata nel prossimo futuro. Inoltre, questi sistemi tecnologici sono altamente costosi, mentre, al contrario, un grande vantaggio del carbone è proprio il suo costo contenuto, rendendolo una soluzione ancora troppo conveniente in particolare per le economie emergenti del Pianeta. Ma l’idea di poter usare strumenti che risolvano i problemi che noi stessi abbiamo creato, senza imporci di cambiare stile di vita e sistema economico, continua a essere un’idea vicina all’utopia. Un’illusione che contribuisce a perpetuare la fiducia nella salvezza tecnologica, riducendo allo stesso tempo la percezione collettiva dell’urgenza del problema. Il rischio, infatti, è che diversi comparti economici altamente inquinanti non siano spinti a cambiare davvero i propri meccanismi produttivi perché giustificati dal principio “brucia ora, paga dopo”.

Grosse criticità sono presenti, per esempio, nelle strategie per rimediare ai danni ambientali attuate nel comparto B2C (Business to consumer), casi in cui il rischio di greenwashing è concreto. Una delle strade più percorse oggi dalle aziende è infatti quella di finanziare programmi di piantumazione di nuovi alberi, spesso attraverso la donazione di una parte degli introiti provenienti delle vendite a favore di organizzazioni che si occupano di politiche verdi. Sulla carta è un’ottima idea, perché la vegetazione assorbe anidride carbonica dall’atmosfera; tuttavia, se da un lato non c’è unanimità sulla quantità di carbonio che i vegetali esistenti possono oggi assorbire, dall’altro i ricercatori concordano che la capacità degli ecosistemi terrestri ha un limite e, a seconda delle specie arboree, possono volerci anche decenni perché un albero sia abbastanza sviluppato da dare un contributo apprezzabile all’assorbimento di anidride.

Al mondo, poi, non ci sono abbastanza alberi per compensare le emissioni globali e, soprattutto, non ce ne saranno mai. Lo sostiene un recente studio che ha analizzato la letteratura scientifica disponibile in materia, giungendo alla conclusione che, anche massimizzando la quantità di vegetazione sul Pianeta, potremmo al massimo sequestrare carbonio corrispondente a circa dieci anni di emissioni di gas serra, non di più, mentre, come sottolinea la scienziata del clima Jane Zelikova, i modelli attuali indicano che dovremmo rimuovere 10 gigatonnellate di anidride all’anno entro il 2050, una cifra che andrebbe poi raddoppiata nei decenni successivi. Piantare alberi resta importante per tante ragioni, ma non può risolvere il problema dell’inquinamento; se un’azienda pensa di aver esaurito il proprio dovere nei confronti delle generazioni future sovvenzionando programmi di piantumazione massiccia, è quantomeno responsabile di un ottimismo eccessivo che rischia di rivelarsi dannoso.

Ancora più problematico è l’impiego dei “crediti carbonio”, generati da progetti “a impatto positivo” per ridurre o neutralizzare l’impronta carbonica delle proprie attività: ogni credito attesta l’avvenuta riduzione (o rimozione) di una tonnellata di CO2 equivalente dall’atmosfera. Di fatto le aziende, proprio come in borsa, possono acquistare crediti in forma di carbon offset rivolgendosi a dei broker che li impiegano per finanziare, per esempio, compagnie che producono energia rinnovabile. Nei fatti, i carbon credit sono un modo per delegare ad altri la propria buona azione climatica, mentre si continua a portare avanti le attività inquinanti di sempre. Questo meccanismo è avallato anche dall’Unione europea, che stabilisce le modalità di scambio delle quote di emissioni in forma di European Union Allowances (Eua). Si parla anche della possibilità di creare un mercato internazionale dei carbon offset, cosa che amplierebbe a livello globale il meccanismo per cui è concesso continuare a inquinare pagando per compensare le emissioni, anziché tagliarle al principio. Di fatto un’azienda può affermare di essere impegnata in direzione della carbon neutrality quando in realtà questa espressione è un ombrello che comprende una varietà di situazioni che vanno dall’avvenuta transizione verso le energie rinnovabili, come nel caso di Google, al finanziamento di programmi per piantare alberi come fatto da Shell; attività non sbagliata in sé, ma che distoglie in parte l’attenzione dai danni che l’industria petrolifera provoca. Per questo la linea che separa dal greenwashing può essere molto sottile.

Delle problematiche insite in questi meccanismi c’è consapevolezza da tempo: già nel 2016 uno studio promosso dall’Unione europea ha evidenziato che fare affidamento esclusivamente sulla compensazione per affrontare l’impatto ambientale del settore dell’aviazione non è una strada percorribile. Prima che questo diventi chiaro a tutti e che si inizi ad agire di conseguenza, però, potrebbero passare ancora degli anni. Ed è probabile che allora le aziende si rivolgeranno ad altre soluzioni tecnologiche che promettano loro una coscienza pulita senza imporre cambiamenti strutturali nel sistema economico e sociale. La prossima è quella della geoingegneria e dei suoi tentativi di intervenire direttamente sul clima, per esempio modificando le radiazioni solari. Poco importa se questa prospettiva fa sorgere dubbi presso gli esperti: l’Accademia statunitense delle Scienze ha auspicato lo stanziamento di 200 milioni di dollari nei prossimi cinque anni per esplorare questa opportunità.

Soluzioni simili, non possono però che essere sussidiarie a quella davvero necessaria di un cambio radicale dei nostri sistemi produttivi. Su questo gli esperti sono molto chiari: le attuali politiche di zero-net emissions non manterranno il riscaldamento globale entro la soglia di un aumento di 1,5 gradi centigradi. È il momento di decidere se ascoltarli o se continuare ad addossare tutte le responsabilità a un’evoluzione tecnologica che, per quanto fondamentale, non può comunque salvare da sola il nostro Pianeta dall’emergenza climatica.