Anni fa trovai in un vecchio negozio di antiquariato cinese – uno di quei posti misteriosi che sembrano usciti da un film ambientato a New York (anche se eravamo a Torino, nota città esoterica in effetti) – un cavallo di legno. Era un cavallo a dondolo, molto bello, un unico pezzo di legno, dipinto e dondolante. Non so perché mi affascinava tanto. Il cavallo divenne una sorta di talismano, uno spirito guida che vedevo tutti i giorni nella vetrina, ma che non avevo i soldi per comprare, finché un giorno risparmiai abbastanza e il cavallo tornò a casa con me. Mesi dopo, mentre riguardavo Pretty Woman (1990), vidi lo stesso cavallo sulla scrivania di Richard Gere. Fu molto strano.

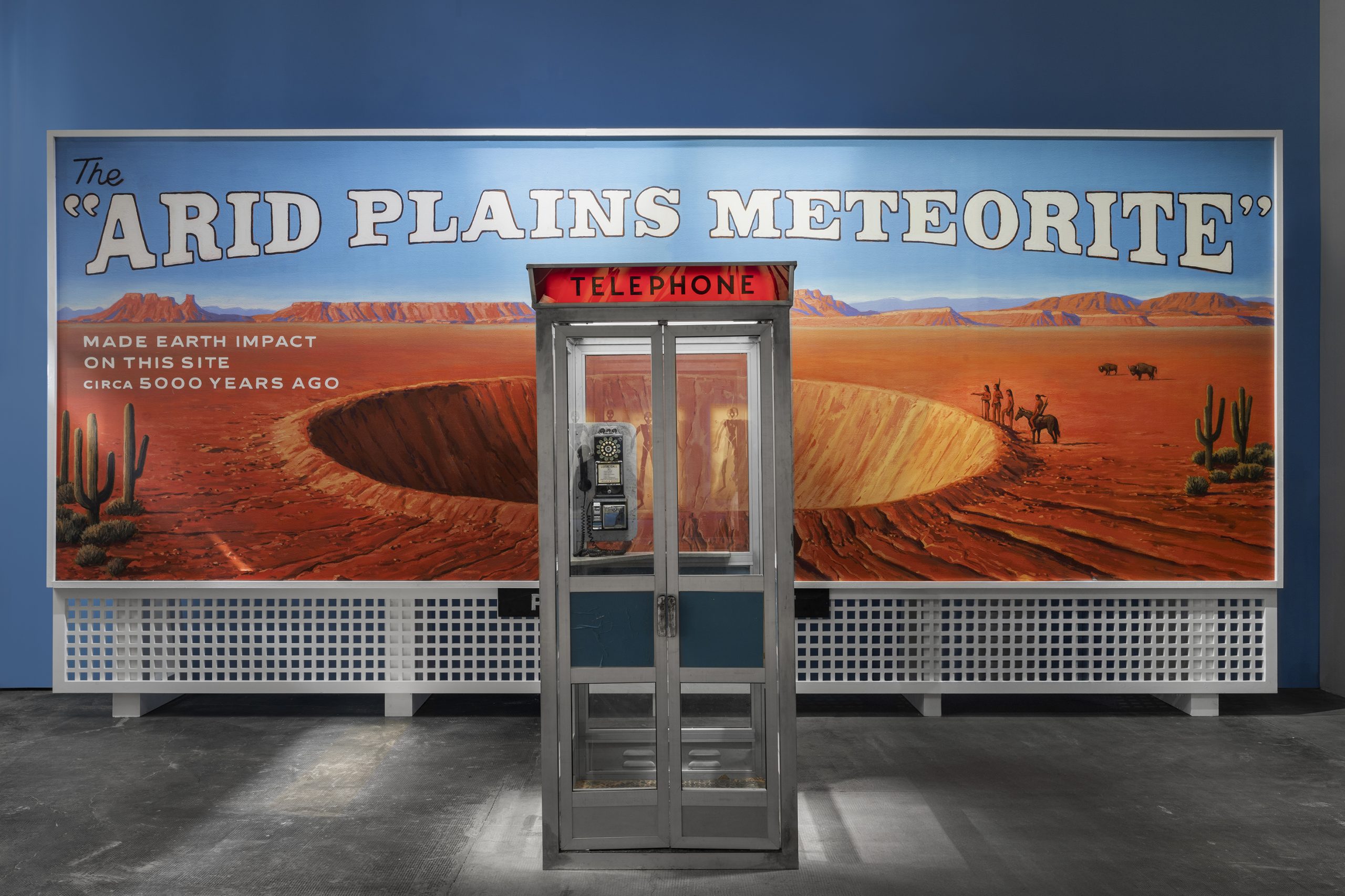

È una sensazione simile a quella che ho provato guardando Asteroid City, l’ultimo film di Wes Anderson, dopo aver passeggiato tra i suoi oggetti di scena e le accuratissime scenografie esposte nell’omonima mostra accolta dalla Galleria Nord di Fondazione Prada, a Milano. Ogni oggetto tratteggia un mondo, perché ogni oggetto è caricato di un significato, di una piccola storia – di un’emozione, per quanto lieve e transeunte – appuntita, come se si volesse conficcare a fondo nella nostra matrice percettiva, nel corpo. O viceversa, proprio come se sbocciasse direttamente da quelle profondità, da un piccolo seme dimenticato, facendosi largo fino a mostrarsi, a dirsi. Lo spazio espositivo ricrea una sorta di storia parallela e inventariata, che accoglie i costumi ideati da Milena Canonero, quattro volte Premio Oscar e costumista tra gli altri di Arancia meccanica; i pupazzi di Andy Gent, burattinaio inglese ormai maestro indiscusso della stop motion; la cura della graphic designer e illustratrice Erica Dorn per ogni etichetta, manifesto, quaderno, disegno, lavagna, insegna, biglietto attraverso un’accuratissima ricerca; il lungo trenino creato da Simon Weisse nel suo atelier berlinese; e i fondali di David Allen Car – risistemati dopo i danni causati da un’improvvisa tempesta che si è abbattuta sul set, vicino a Madrid, a Chinchón.

Qualcuno dirà che Wes Anderson incarna l’America hipster e radical chic, insopportabile a molti. L’immaginario delle odierne quarantenni che fanno aperitivo al pigneto con le camicette di fantasie ricercate; le stesse che si mettono le ricche signore milanesi over 60 a ben vedere, a proposito dei tanti diversi mondi che può evocare una forma e un disegno. Se non sono le camicette sono vecchi capi di American Apparel presi nel negozietto di Monti, in via Panisperna – prima che la catena ricominciasse a fare modelli basic monocromi, ovviamente. Non sto divagando. “Vorrei vivere in un film di Wes Anderson,” cantava Niccolò Contessa, de I cani, dando voce alla tensione di quella Roma anni Novanta, che tra campi da tennis e campi scout, intrisa di cattolicesimo e sopraffazione, con ancora Venditti nelle orecchie, ma anche i Kinks, agli sgoccioli dell’essere giovani, brutta o bella ma sicuramente dannata, guardava con occhi trasognati all’America. E aveva ragione, Niccolò: anche io vorrei vivere in un film di Wes Anderson.

Vorrei vivere in un film di Wes Anderson, oggi, nel 2023, perché come nei film di Godard (a cui è stata intitolata la sala cinematografica di Fondazione Prada) i dialoghi sono poesie, proprio per questo loro far riferimento all’incomprensibile. E poi perché Asteroid City è un mondo inventato dai bambini (o dagli alieni), non solo iperrealistico – come la luce che cade sulle scenografie e viene descritta all’inizio del film dall’autore dell’omonima pièce teatrale, che fa da cornice metanarrativa a tutta la storia – ma ultrarealistico, l’unico posto in cui possiamo ancora sorprenderci, interessarci, sognare, essere chi vogliamo.

Scarlett Johansson, che interpreta divinamente la star del cinema anni Cinquanta Midge Campbell, nella vita reale ha un figlio che ha da poco compiuto due anni, Cosmo (non dall’universo, ma dal nome di un fiore), che l’ha accompagnata in Spagna durante le riprese del film. L’attrice ha detto che c’era molto più hype intorno al bambino che a lei, e Jason Schwartzman – che interpreta Augie Steenbeck, un famoso fotografo di guerra vedovo da un mese – ha detto di avere una teoria su questo fenomeno: “Penso che la gente si entusiasmi a vedere la gioia”. Credo che in qualche modo sia lo stesso meccanismo che ci tiene incollati alle storie di Anderson.

L’infanzia, non a caso, è un tema cardine di tutta l’opera di Anderson insieme al tempo che passa, e che i figli ci fanno percepire più di qualsiasi altra cosa al mondo. Così, Asteroid City, sembra essere un – per me tanto atteso – sequel tra Moonrise Kingdom (2012) e The Darjeeling Limited (2007), il film più intimista e autobiografico di Anderson, per sua stessa ammissione. Il tema del treno ritorna, ma solo come suggerimento iniziale, i vagoni – carichi di ghiaia, avocado, trattori e una testata nucleare, sfrecciano via senza fermarsi ad Asteroid City, verso chissà dove, accompagnati dall’irresistibile Last Train to San Fernando, che vi suonerà nelle orecchie per giorni e giorni a seguire. Così come quello della macchina che si rompe, “lasciando a piedi” una famiglia.

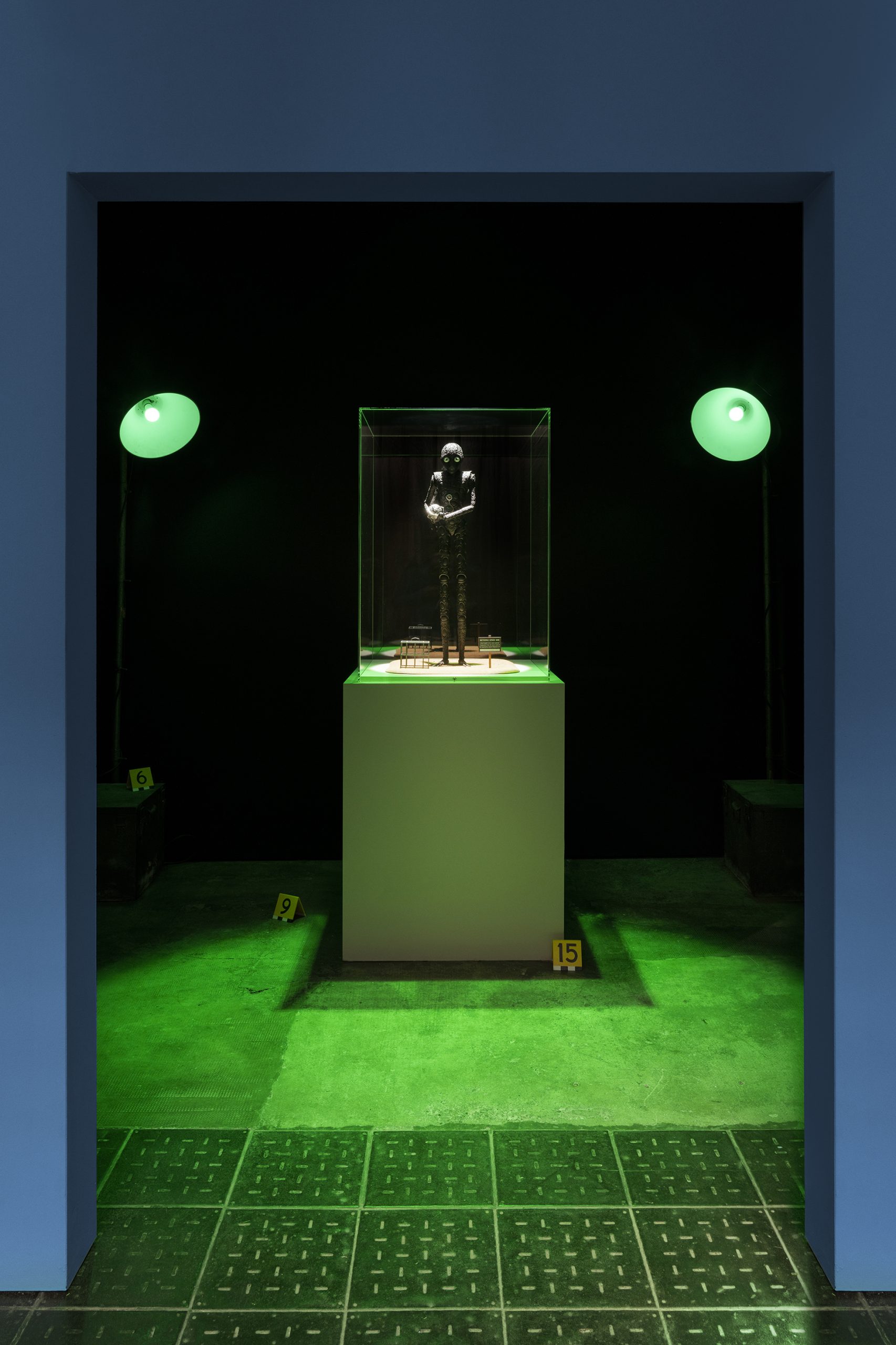

Tutto ci sembra ricordare che le immagini sanno essere – o apparire, per forza di cose – più vere delle parole. Spesso pretendono di esserlo e stavolta voglio convincermi che sia davvero così, ma non nel male, nel bene. Per questo vanno usate con estrema attenzione. Le forme, quando composte sapientemente, possono davvero parlare qualsiasi lingua, farsi capire, anche senza una trama, un logos, ma rifacendosi alle impressioni emotive che ci hanno informati. Altrimenti perché mi sarei commossa davanti al plinto espositivo della mostra che ospita terra battuta, alcuni piccoli oggetti, il manichino di un adulto che ne fronteggia tre più piccoli – di bambine (forse un bambino? abbiamo ancora un genere quando diventiamo mummie, vampiri, fate?) travestiti (da Halloween?): e che mi ha ricordato immediatamente l’inizio di un bellissimo film del regista portoghese Miguel Gomes, A Cara Que Mereces (“Il volto che ti meriti”), del 2004. Anche lì ci sono un cowboy e una fata, due adulti travestiti, che per qualche ora sono qualcosa d’altro da sé.

Forse perché come diceva il grande critico dell’architettura Adolf Loos “Se in un bosco troviamo un tumulo, lungo sei piedi e largo tre, disposto con la pala a forma di piramide, ci facciamo seri e qualcosa dice dentro di noi: qui è sepolto qualcuno. Questa è architettura”. Forse i film di Anderson, e in particolare Asteroid City, sono architettura, al grado zero, quello dei segni tracciati sulla terra arida del deserto, l’habitat metafisico per eccellenza, il piano infinito, tra Buzzati e De Chirico, in cui calare le nostre piccole costruzioni, forme, direzioni, anche senza alcuna coordinata. Basta aver visto giocare un bambino una volta: la fantasia crea il mondo da una retta, e poi da un punto, un nucleo, un centro, solo alla fine arriva il recinto, il confine, la parcellizzazione del terreno vuoto (come certi muretti a secco che circondano il nulla in Rajasthan dove Anderson ha girato The Darjeeling Limited), quella che propone uno dei distributori automatici di Asteroid City, una stazione astronomica sperduta nel deserto, dove qualcuno voleva costruire un soprapassaggio sulla ferrovia ma ha preso male le misure (e se non è una metafora della vita questa ditemi voi qual è).

Ma tornando al film di Gomes (d’altronde non vi posso e non vi voglio spoilerare quello di Anderson che uscirà domani nelle sale italiane): il titolo si ispira a un proverbio portoghese, che dice che fino ai trent’anni possiedi il volto che Dio ti dà, poi quello che ti meriti. Anderson Dio lo lascia del tutto in pace, eppure punta il focus sullo snodo tra infanzia e vita adulta, affidando la sua messa a tema a fiori e cielo (quasi un riferimento pop a Rilke e a Novalis). Appena mette piede ad Asteroid City, Midge Campbell dice che con tutto quel sole appassirà, e un’altra donna le risponde che sono i fiori ad appassire, non gli esseri umani. Non a caso sua figlia plus-dotata verrà premiata per aver inventato una macchina che fa crescere molto velocemente le piante, invertendo anche il processo (anche i modelli dei vari stadi della pianta per la sequenza in stop motion fatti in vetro soffiato sono presenti in Fondazione).

Per quanto riguarda le stelle, invece, Tilda Swinton, l’astrofisica che gestisce il centro di ricerca di Asteroid City, e che ha smesso di porsi domande e si limita a registrare dati, prima di osservare un’eclissi ricorderà a tutti di usare le dovute precauzioni, altrimenti finiranno come lei che ha ancora impressi sul fondo della retina quei tre puntini, per aver guardato un’eclissi a undici anni senza protezioni – cosa che però l’ha convinta a diventare una scienziata: il segno dello stupore provato da bambina e poi sepolto dal tempo, ma ancora visibile a chi sa osservare bene, ancora una volta un bambino, sulla soglia della maturità. E questo mi sembra lo stesso tema che innerva il film di Anderson, che pare aver venduto l’anima al diavolo per poter continuare a giocare coi suoi burattini, i suoi pupazzi da premi Oscar, i suoi piccoli oggetti perfetti. In fondo non è questo desiderio e questa assurda mania di perfezionismo ciò che trasforma ogni bambino in un regista? L’ambizione di creare il proprio mondo, a qualsiasi costo, e trovare qualcuno che ci creda tanto quanto noi, insieme a noi?

Se secondo Dov Charney, che ideò le campagne provocatorie che fecero la fortuna di American Apparel, la moda Made in USA avrebbe diffuso in tutto il mondo i concetti cardine della cultura americana – libertà, proprietà e ricerca della felicità – vendendo all’estero l’American Dream, oggi, non è più possibile nemmeno pensarlo. Possiamo fingere di credere solo facendo finta, tra il gioco e l’evitamento, immersi in una bolla, informata però in maniera dolce-amara dalle disillusioni che abbiamo vissuto: non tanto come morte di Dio, ma come vera e propria – e in un certo senso prossima – fine del mondo. Una fantasia anni Cinquanta, in cui quasi ogni oggetto è perfetto e al suo posto. Perché in questo film Anderson lascia una breccia aperta, fa irrompere il mondo reale e il suo caos nell’inquadratura rigorosa fondata sulla finestra, in quando elemento simbolico-costruttivo, perturbante anche quando ironico, passaggio tra realtà e finzione, ordinario e straordinario, pubblico e privato, amore e morte. Un gesto sfugge alla comprensione, sia di chi lo compie che di chi lo interpreta, di chi lo scrive e di chi lo suscita, ed è l’unico movimento che esprime un enorme dolore, provocato dalla mancanza, dalla cesura, dal silenzio, dall’assenza, che non è nell’universo, ma dentro di noi.

Immagini della mostra “Wes Anderson – Asteroid City: Exhibition”. Fondazione Prada, Milano. Foto: Delfino Sisto Legnani – DSL Studio. Courtesy: Fondazione Prada.