L’estate del 2023 non è stata come tutte le altre. Come confermato dall’organizzazione meteorologica mondiale, lo scorso luglio è stato il mese più caldo che sia mai stato registrato, stando al trend osservato negli ultimi decenni, e i tragici nuovi record climatici hanno rovinato le vacanze estive di molti: dalle migliaia di turisti evacuati da Rodi a causa degli incendi, ai viaggiatori che in Italia si sono trovati intrappolati nell’aeroporto di Catania o semplicemente impossibilitati a stare all’aperto in un clima rovente. Il clima che cambia ci impone di reimmaginare il turismo. Le alte temperature stanno infatti già spingendo verso nuove destinazioni, più a nord e più fresche, o sempre più esotiche.

La crisi climatica esaspera la contrapposizione simbolica tra natura e civiltà e alimenta quello stesso desiderio di evasione nato insieme alla prima civiltà industriale. Oggi come nel diciottesimo secolo, l’evasione è la dimensione propedeutica dell’esplorazione: fuggire dalla gabbia cittadina per sperimentare una natura che sia il più autentica possibile, dove l’autenticità spesso coincide con l’esotismo. Per questo durante l’estate i nostri feed sono stati popolati – ben più del solito – da vette di alpi svizzere, incredibili cascate islandesi o fiordi norvegesi. Non è solo una questione di vanità. I profili Instagram che mi scorrono sotto gli occhi spesso sembrano quelli di neo-esploratori. In un momento storico in cui si fatica a recuperare un contatto positivo con la natura, le dolorose immagini di alluvioni, incendi, letti di fiumi nudi e coste balneari sommerse, vengono riscattate da quelle dei paradisi verdi. Questo meccanismo si nutre di una dicotomia che è tipica del pensiero occidentale, ignorando che una natura non-umana è solo un concetto ideale che rincorriamo per scappare dal nostro ruolo di specie predominante che modella il pianeta.

Due ricercatrici dell’Università di Groningen, Anne van Valkengoed e Annette Scheepstra sostengono che le mete dal grande patrimonio ambientale potrebbero essere collegate a forme di ecoansia perché spesso visitate con l’intenzione di godere di una ricchezza naturale prima che sia troppo tardi. Il trend è già conosciuto come “last chance tourism”, assimilabile per certi versi al cosiddetto “dark tourism”, in cui rientrano tutte quelle destinazioni turistiche che si relazionano con pagine tragiche della storia umana. Tanto i luoghi delle tragedie storiche quanto quelli al fronte della crisi climatica possono infatti diventare potenti canali di sensibilizzazione. Nel momento in cui vengono attrezzati per essere raccontati a un vasto pubblico di visitatori, questi siti acquistano un nuovo valore diventando strumenti di memoria e consapevolezza. D’altra parte, però, il last chance tourism si nutre anche di una morbosa relazione con la catastrofe, poiché trasforma l’esperienza diretta del collasso climatico in una vera e propria attrazione. Sotto questo punto di vista c’è da chiedersi quindi se la crescita del fenomeno prevista per i prossimi decenni possa provocare effetti negativi tali da oscurare il beneficio educativo individuale di questo tipo di viaggi.

Sebbene la connessione tra ecoansia e last chance turism non sia ancora stata dettagliatamente indagata, è piuttosto facile presumere che dietro questo tipo di viaggi si nasconda la pressione dell’imminente perdita di paesaggi, specie viventi e culture. Mano a mano che la crisi climatica si acuisce, la paura di perdere patrimoni comuni ci chiama sempre più a fare i conti con questi lutti simbolici. Se si riesce ad arrivare a comprendere il collasso come una propria responsabilità in quanto esseri umani, ossia come contemporaneamente individuale e collettiva, allora la morte di un esemplare di orso polare o di un rinoceronte di giava può diventare una perdita degna di attenzione anche dentro una rassicurante stanza di città. Specie ed habitat in via d’estinzione sono il simbolo dell’ansia verso un futuro faticoso da immaginare perché diverso dal nostro passato. Sperimentare la natura non-umana il più possibile diventa quindi imperativo nello stesso modo in cui lo è stare vicino ad uno dei nostri cari quando ne temiamo la morte.

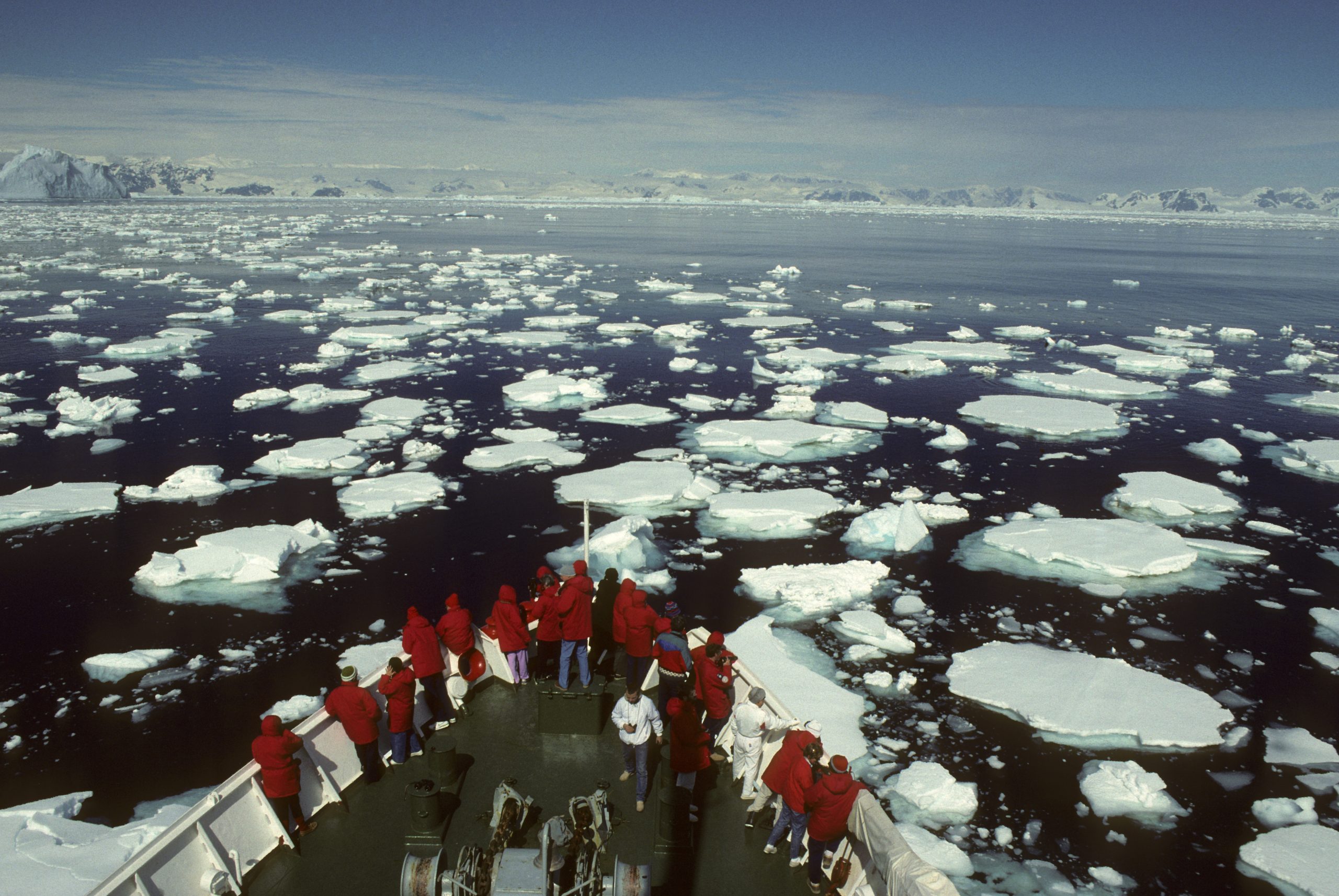

Nell’ultimo decennio, per esempio, il turismo artico è velocemente cresciuto. Le persone che si mettono in viaggio verso posti simili sono probabilmente mosse da una passione verso la natura cui si accompagna anche una forte consapevolezza ambientale e sensibilità climatica. Tuttavia, il loro viaggio inevitabilmente finisce per avere un impatto negativo sulla regione. I lavori di stima sono ancora all’inizio, ma secondo gli studi finora disponibili l’impatto del turismo estivo nell’artico in termini CO2 è quadruplicato tra il 2006 e il 2016. I numeri assoluti sono ancora irrisori: la Groenlandia per esempio ha registrato 55mila visitatori nei primi tre quarti del 2022. Tuttavia, se contestualizzato rispetto agli appena 57mila abitanti e all’estrema fragilità del territorio, anche numeri così piccoli diventano degni di riflessione. La sfida dei prossimi anni è infatti la gestione di aree naturali selvagge a fronte di una domanda di maggiore accessibilità da parte dei turisti, con la conseguente difficoltà di armonizzare gli investimenti infrastrutturali non solo con il principio di sostenibilità, ma anche con i valori stessi che spingono i viaggiatori in quei luoghi. In altre parole, l’obiettivo è capire come riuscire a sostenere l’ampliamento dei flussi turistici senza intaccare la “wilderness” della destinazione.

La contraddizione tra la preoccupazione per il futuro degli ecosistemi del pianeta e della nostra specie e il viaggio per vedere gli ultimi esemplari di orsi polari o godere di ciò che resta della grande barriera corallina è un esempio di ciò che l’economia comportamentale applicata ai cambiamenti climatici chiama “dissonanza cognitiva”. Questa sorta di contraddizione interiore nasce dalla divergenza tra il sistema di valori e le azioni quotidiane dell’individuo, e finisce per incentivare modifiche nel suo comportamento, portandolo a riallineare quotidianità e principi etici. Sulla base di questa nozione, l’esperienza diretta della natura e delle comunità a rischio agisce come una sorta di epifania ambientale. La possibilità più interessante da questo punto di vista è quella che il viaggio possa trasformarci in ambasciatori globali. Lo dimostra Sebastian Copeland che attraverso la divulgazione delle sue fotografie dei ghiacciai rende le sue esplorazioni tangibili a una vasta platea, aiutandoci nel pensare gli effetti del surriscaldamento globale in modo più concreto.

In altre parole, raggiungere la Mer de Glace sul Monte Bianco, camminare a Venezia con l’acqua alta o sentire sulla propria pelle una temperatura di +50°C nella Death Valley, può condurci a consumi più etici o addirittura segnarci abbastanza da spingerci a ripensare interamente il nostro ruolo nel mondo. Una delle storie che viene da citare a sostegno di questa tesi è sicuramente la celebre favola di Charles J. Moore, il miliardario che tornando da una regata incontrò l’isola di rifiuti oggi conosciuta come Great Pacific Garbage Patch e decise così di devolvere la sua vita alla protezione degli oceani. Eppure, raramente viene menzionato che Moore si dedicava già da tempo sia all’oceanografia che allo studio di microplastiche. Tuttavia, se assumiamo come componente necessaria del cambiamento solo l’esperienza diretta delle conseguenze della nostra impronta sul pianeta, allora diventa probabilmente impossibile prevedere un cambiamento su larga scala. Più facile è immaginare un futuro in cui il loro impatto negativo sia ridotto anche grazie al sostegno di politiche promosse dalle istituzioni. Per quanto lo choc emotivo provocato da qualcosa che attraversiamo in prima persona spesso sia il più potente canale di sensibilizzazione, la nostra capacità di adattamento a livello collettivo non può basarsi solo su di essa. Per questo motivo il futuro non è solo nelle mani di singoli, già incastrati nelle loro faticose quotidianità, ma anche in quelle di chi governa e dà forma alla vita comune. A partire anche da iniziative apparentemente piccole e locali, che riescono a incidere sulla sensibilità e sulle abitudini individuali e, al contempo, a far pressione per un cambiamento nazionale.

La messa in discussione dell’idea secondo cui è necessario spingersi nei luoghi più fragili del pianeta per maturare consapevolezza sullo stato della crisi climatica non svaluta comunque i tentativi di compensare questi ambiziosi viaggi con un attivo impegno sul fronte ambientale. Ragionare criticamente sul rapporto tra ecoansia e turismo significa piuttosto chiedersi se sia davvero necessario portare sempre più persone in luoghi come le regioni polari pur di sensibilizzare l’opinione pubblica. Esemplare è la storia del comune di Chamonix, che lo scorso anno si è impegnato a rafforzare e ampliare la rete infrastrutturale che permette di raggiungere il ghiacciaio del Monte Bianco senza essere esperti escursionisti. L’opera, che imita la skyway di Courmayeur, risponde a una crescita e a una trasformazione della domanda turistica in montagna, con sempre più persone inesperte desiderose di raggiungere l’alta quota. Tra i motivi principali di questa decisione, assieme alla crescita dei flussi, c’è proprio il restringimento del ghiacciaio che rende necessario portare i turisti sempre più in alto affinché possano ammirarlo.

C’è però qualcosa di macabro in una folla che si accalca a vedere un ghiacciaio morente considerato anche l’impatto dell’opera su fauna e flora locali, oltre al tema della sicurezza dei lavoratori, dopo la morte di due operai la scorsa estate. Inoltre, c’è anche da interrogarsi riguardo la strategicità di questi investimenti nel lungo termine. Il valore turistico dei patrimoni in via di estinzione aumenta esponenzialmente con l’avvicinarsi della loro scomparsa, ma viene da chiedersi come si potrà giustificare l’impatto di una infrastruttura nata per avvicinare il turismo di massa alla montagna nel prossimo futuro. Le conseguenze benefiche che il last chance tourism può avere sul singolo individuo deve essere bilanciato con l’effetto negativo derivato dall’incompatibilità tra ecosistemi a rischio e turismo di massa. Basta pensare alle più recenti notizie riguardanti Venezia, le cui autorità sono state richiamate dall’Unesco per l’ennesima volta a causa della cattiva gestione dei flussi turistici e al conseguente pericolo per la sopravvivenza della laguna. Secondo le previsioni più rosee, infatti, non sopravviverà alla fine del secolo, nonostante la neonata barriera del Mose.

L’umanità prossima al raggiungimento della soglia di +1.5°C è la stessa in fila per il selfie con il termometro che segna il record di temperatura ed è necessaria un’attività politico-legislativa che ponga la conservazione al di sopra del profitto monetario. Sul piano individuale dovremmo chiederci quanto il desiderio di visitare luoghi a rischio climatico prima della loro scomparsa abbia a che vedere con una sincera preoccupazione per il futuro e quanto invece con una tendenza iper-consumistica. Il viaggio rischia di diventare l’ennesimo canale per un superficiale consumo di esperienze. Quando invece si sceglie e si ha la possibilità di intraprendere viaggi lunghi, faticosi e dispendiosi per godere di luoghi incontaminati prima che siano irrimediabilmente modificati, è necessario non solo bilanciare il proprio impatto in termini di CO2, ma anche essere consapevoli di far parte di un trend in crescita che inizia a lasciare ulteriori tracce sul pianeta. Forme di ecoansia, ma anche la più semplice e diffusa preoccupazione riguardo l’imminente e irrevocabile trasformazione di paesaggi e culture, vengono facilmente utilizzate dall’industria turistica che a volte riesce a estrarre dalla catastrofe climatica la più avanguardistica esperienza a disposizione del consumatore.