Vorrei fare delle opere d’arte solo per poterci giocare, è questo che mi sono detta camminando tra i tanti spazi che compongono la mostra curata da Mark Godfrey su Pino Pascali inaugurata nella sede milanese di Fondazione Prada il 28 marzo, e aperta fino al 23 settembre di quest’anno. Pascali, tra i massimi esponenti dell’arte povera postbellica italiana, come si vede nelle tante foto che lo ritraggono, attiva le sue opere, ci parla, ci gioca, ci entra, le usa come oggetti di scena, amuleti che lo traghettano in un altro regno e contesto, in cui poter esplorare un modo diverso di essere se stesso, o meglio una sfaccettatura del suo essere se stesso: missili, costumi, cilindri, sagome stilizzate, reti, trappole, piedistalli, rivoltelle, enormi sezioni di animali, ossa di dinosauri. La grande mostra di Fondazione Prada declina la breve eppure ricchissima parabola di questo artista in maniera curiosa ed esaustiva, attraverso quattro grandi ambiti: l’attenzione scenografica delle sue personali, tra il 1965 e il 1968, anno della sua morte prematura; la sperimentazione dei materiali; il suo rapporto con la fotografia; e ultimo ma non per importanza il suo ruolo all’interno dell’avanguardia dell’epoca, con i contribuiti in alcune importanti collettive.

L’arte di Pascali era arte povera, sì, ma era piena di desiderio, ed energia, e voglia di esprimersi, mostrarsi. Voglia di ridere forte, di tutto. Quella voglia di vita che esplodeva come un’onda lunga nel secondo dopoguerra italiano. Come si sente nel documentario biografico realizzato nel 2020 da Walter Fasano, Pino, che verrà proiettato domenica 14 aprile al Cinema Godard, da bambino Pascali trasformava ogni oggetto che prendeva in mano in un giocattolo. Era un bambino vivace, irrequieto, creativo. A scuola si annoiava. Oggi diremmo forse ADHD, neuroatipico, una volta si diceva artista, se si poteva. I pessimi risultati scolastici lo portano sulla strada della scenografia, e quindi di un sapere manuale, artigiano, fisico. Durante le lezioni disegnava sommergibili e poi quando tornava a casa li costruiva, così abbandonò gli studi scientifici. Nel 1955, a vent’anni, dalla Puglia si trasferisce a Roma per studiare all’Accademia di Belle Arti, seguendo in particolare le lezioni di Toti Scialoja e iniziando a sperimentare coi materiali, per poi approdare ancora studente dalla scenografia al mondo della pubblicità in tutte le sue forme, da copy a set designer, da grafico, a fotografo ad attore. La sua creatività trova così negli anni di boom il terreno più fertile per germogliare.

Finché nel 1964 irrompe l’arte pop in Italia, con la cosiddetta “Biennale degli americani”, che vide protagonisti tra gli altri Jasper John, Jim Dine, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, e fu vinta da Robert Rauschenberg. La 32esima Biennale d’arte suscita sdegno e indignazione e, come tutti i bambini ribelli, Pascali – che allora ha 29 anni – cavalca questi noiosi ed eccessivi sentimenti adulti, sfruttandoli come carburante per sviluppare una sua personale pop art. Dopo un primo momento di crisi e confusione, in cui nel suo percorso irrompono disordine, inaspettato, incertezza e fraintendimenti, che lo portano a distruggere quasi tutte le opere realizzate fino ad allora, nel 1965 organizza la sua prima personale, alla Galleria La Tartaruga di Roma, che vede opere cariche di humor (Il Colosseo, Ruderi su prato, Primo piano labbra), ma al tempo stesso caratterizzate da un’estrema precisione formale (come La gravida o Maternità, o Teatrino), capaci di superare da punto di vista della realizzazione artistica la stessa pop art.

Pascali cambia, si reinventa, sparisce ogni traccia di provincialismo, diventa uno dei personaggi più ammirati e conosciuti di Roma. Come un bambino sgridato sfotte l’autorità, i preconcetti, la complessità fine a se stessa, usata come strumento per fare gatekeeping. Nel giro di quattro anni dà vita a tantissime mostre (quattro “e mezza” raccolte nel Podium e ricreate per la prima volta), sull’onda di un impeto creativo sfrenato, gioioso, irriverente. Sperimenta con tutto, materiali classici e innovativi, naturali e industriali, dal legno all’Eternit, dalla terra alla pelliccia sintetica, dalla paglia alla plastica, passando per la lana d’acciaio e la tela, dal vinavil alla lacca per capelli. All’uso dei materiali non a caso è dedicato tutto il grande primo piano del Podium, che oltre alle opere di Pascali raccoglie un ricco apparato di riviste dell’epoca a tema. Questa produzione è sempre popolata dall’ironia, dalla voglia di prendere e di prendersi in giro. Pascali spazia tra metamorfosi, luoghi lontani, trasforma i rifiuti in oggetti preziosi, forse, perché si muove perennemente sulla linea di questa ambiguità e su una certa complicità col suo pubblico (basti pensare ai Bachi da setola del 1968, o a 1 metro cubo di terra del 1967): pubblicità, paccottiglia, cenere di sigaretta, tutto può diventare arte se preso in mano da un mago, da un sapiente illusionista.

Famose sono le sue perfette riproduzioni di armi del 1965 (Cannone semovente o Grande Natura Morta, Missile “Colomba della Pace”, le varie mitragliatrici), tanto che mentre le trasportava verso la galleria di Gian Enzo Sperone a Torino nel 1966 fu fermato dalla polizia, che aveva scambiato il cannone, che spostava a rimorchio, per un’arma vera. La realtà supera sempre la finzione e Pascali spese molto tempo spiegando alle forze dell’ordine – a differenza di Magritte – che sì, quello era un cannone, a tutti gli effetti, ma era innocuo, perché al tempo stesso era solo una scultura. Questa ossessione per le armi ricorda quella dei bambini per i soldatini. “Chi ha detto che il gioco cancelli il tragico dell’esistenza? Quando si è nel gioco bisogna giocare, e la necessità non è libertà”, dice Anna Paparatti, amica di Pascali, che lo portò a vedere uno spettacolo del Living Theatre che gli cambiò la vita, per l’ennesima volta, avvicinandolo alla performance. Pascali, infatti, iniziò a servirsi sempre più spesso in maniera performativa dei suoi oggetti, sviluppando più consapevolmente ciò che già faceva durante i caroselli. Oppure li imita, ne assume le sembianze, come nella foto scattatagli da Ugo Mulas per L’Uomo Vogue, in cui si fa ritrarre mentre fa la candela, in sandali, insieme a Cavalletto, opera del 1968. I sandali stessi sono un dettaglio fondamentale, perché l’arte di Pascali è l’arte di un uomo che vuole liberarsi dai vincoli sociali ed esistenziali, interni ed esterni al suo sentire. Pascali, infatti, non risponde minimamente allo stereotipo dell’artista ripiegato su se stesso, ritirato nel suo studio. È un esibizionista, come sottolinea lo stesso Godfrey e come dimostra la magnifica collezione di foto che gli scattarono alcuni tra i più grandi fotografi dell’epoca raccolta nella galleria Sud – Claudio Abate, Andrea Taverna, oltre allo stesso Mulas: Pascali che fa l’aratro sotto la sua Vedova blu (1968) – un enorme ragno di pelo bluette; Pascali che spunta da un pezzo di Ruderi su prato (1964), con una nuvoletta in testa; Pascali a cavallo del suo missile; Pascali con una sorta di strap on con un pene-missile davanti a L’araba fenice; Pascali “in Trappola”; Pascali travestito da un costume di rafia che ricorda alcuni travestimenti zulu, e ancora e ancora, non ci si stancherebbe mai.

Nell’arte di Pascali sembra risuonare la voce di Dino Buzzati, e il monito alla serietà del gioco, all’impossibilità di infrangere le sue regole, pena la distruzione del mondo stesso. I bambini, quando fanno finta, in realtà fanno drammaticamente sul serio. Per giocare, e per trarre la maggior soddisfazione dal gioco, così come da qualsiasi opera di narrativa, è assolutamente fondamentale un indiscriminato e totalizzante atto di fede. Bisogna crederci, ciecamente, a qualsiasi costo. Non a caso, si gioca per mettersi alla prova, che ci permette di acquisire abilità, di testarci e di adattarci, anche per questo spesso il giocare implica la lotta con gli altri, il viaggio, l’avventura. E per giocare le regole e i vincoli sono fondamentali perché sono lo strumento principale per definire un contesto.

Da scenografo Pascali prestava un’attenzione maniacale alla creazione di un ambiente, di un’atmosfera, le sue mostre non erano mai semplici selezioni di singole opere affiancate, ma tutto nasce dalla realizzazione di uno spazio emerso dalla relazione tra le parti e i loro significati. L’importante dell’esibizione è la sua vita, per questo per Pascali era fondamentale ottenere il maggior numero di occasioni espositive possibili, perché a ogni occasione il contesto cambia, e quindi anche la possibilità di fare arte, proprio come in architettura se si inizia a comporre con questo tipo di sensibilità. Una volta ottenuto lo spazio, per Pascali, poi, era fondamentale assumerne il controllo totale, come un attore su un palcoscenico, e infine il raccoglierne immagini, dar forma a un archivio sentimentale, che permettesse un continuo sopralluogo emotivo tra il prima e il dopo, il cambiamento di stato percettivo innescato dall’arte. Pascali era un sensibile, l’arte gli dava piacere, come la velocità, la creazione maniacale, istrionica.

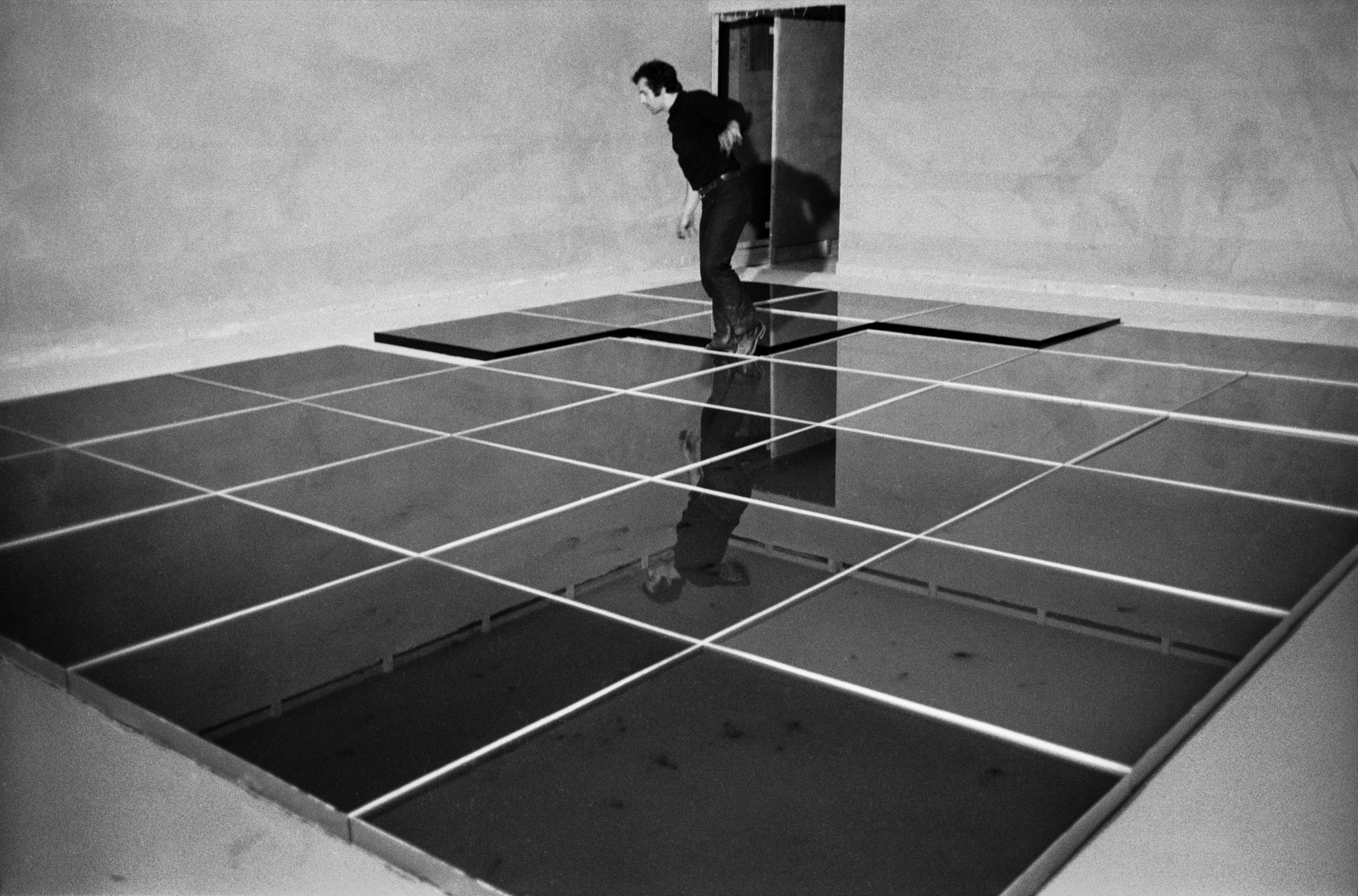

Non a caso amava il jazz, se ne andava in giro per la città alla perenne ricerca di qualcosa, raccoglieva oggetti, piccoli tesori di nessun valore, accatastava tutto nel suo studio, che condivideva con tante persone, era un’assidua presenza al Piper, il locale di Roma più in voga dell’epoca. Leggeva come un’idrovora, adorava il cinema, ci si immedesimava completamente, perdendo del tutto la percezione dei suoi confini. Restava affascinato dall’accumulo di oggetti esposti nelle vetrine, dai loro colori, dalle tante diverse texture affiancate, ma anche dalle gabbie dello zoo, dai recinti, che lo trasformavano da soggetto-oggetto esibito a spettatore, osservatore estatico, rapito. E poi era costantemente attratto dal suo ambiente originario, il mare, che declina anche nella sua arte, basti pensare a 32 mq di mare circa del 1967, o a Il mare del 1966, troppo delicato per essere spostato, ma anche alla bellissima 9 m2 di pozzanghere, sempre del 1967, che declina il tema dell’acqua su quella che potrebbe essere una porzione di scoglio artificiale o un marciapiede, la visione del mare in città, che ci riflette a parti, che sembra profondo ma è sottilissimo.

Corre verso il mare Pascali, in moto. Cade, si rialza, non smette certo di correre, finché proprio in moto non morirà, giovanissimo, a 32 anni, nel 1968, all’alba di quello che poi divenne un fondamentale snodo socio-culturale del Novecento. Lasciandoci così un’immagine di sé ancora più forte, perché eternamente giovane, esplosiva, spericolata. L’immagine di un uomo che per costituzione non aveva alcuna intenzione di risparmiarsi. Non so se è ciò che dovrebbe fare un artista, o ciò che identifica gli artisti come tali, ma so per certo che questi sono gli artisti che preferisco. “Appena l’hai fatta, una cosa è finita. L’arte è un sistema per cambiare,” disse. L’arte dunque come metodo per operare irrefrenabilmente su di sé, per cambiarsi, una creazione dopo l’altra, una visione dopo l’altra, una ricerca dopo l’altra, ultimo tassello di un percorso sottile ma ben visibile che sta dipanando negli ultimi anni Fondazione Prada attraverso varie mostre e progetti. Serge Gainsbourg in un vecchio filmato dice che “Bisogna vivere gli amori sul momento, altrimenti sono condannati”, e mi pare la sintesi perfetta di ciò che ci invita a fare con forza la parabola umana e artistica di Pino Pascali che Fondazione Prada ci permette di riscoprire.