C’è una famosa canzone dei REM “Pop Song 89”, pensata come risposta a “Hello, I Love You [can you tell me your name?]” dei Doors, che inizia così: “Hello, I saw you, I know you, I knew you / I think I can remember your name”, per poi continuare: “Hello, I’m sorry, I lost myself / I think I thought you were someone else / Should we talk about the weather?”. Michael Stipe, il frontman dei REM è sempre stato molto sensibile alla questione climatica e ha scritto canzoni che sono poi diventate autentici inni dell’attivismo climatico, in particolare “Fall on Me”, motivo simbolico delle battaglie ambientaliste degli anni Ottanta.

Parlare del tempo è sempre stato considerato un modo per tergiversare, spostare il focus del discorso, trovare un appiglio per non sprofondare nell’imbarazzo – come la fotografia per Woody Allen e Diane Keaton nella famosa scena sul balcone in Io e Annie –, ma parlare del tempo era anche un modo per non toccare temi caldi, potenzialmente scomodi, che ci obbligavano a prendere posizione e ad esporci. Del tempo parlava anche chi non aveva nient’altro da dire e probabilmente nessuno si sarebbe mai aspettato il ribaltamento che stiamo vivendo oggi, in cui ogni fenomeno atmosferico sembra un segno prodromico della fine dei tempi.

Ora che abbiamo iniziato ormai da qualche anno a fare i conti con i primi e tremendi effetti del cambiamento climatico, infatti, parlare del tempo è tutt’altro che uno spazio rassicurante, anzi, significa andare letteralmente nell’occhio del ciclone, quello sotto cui anche in Italia – soprattutto in Italia – rischiamo di trovarci da un momento all’altro. Ironia della sorte, se chiedo ad Alexa una playlist basata su quella loop-song dei REM segue subito David Bowie con “Life on Mars”, ma giustamente come mi faceva notare un docente di Meccanica della frattura del Politecnico di Milano (esperto quindi in momenti di crisi), probabilmente la peggior Terra possibile sarebbe comunque meglio dell’andare su Marte, al momento, quindi, sarebbe molto più intelligente – nel senso di efficace, rapido, efficiente – cercare di contenere i processi deleteri che abbiamo innescato.

Nasce proprio da questa necessità – e dalla fatica con cui il mondo dell’arte contemporanea si impegna a trattare in maniera critica il tema della crisi climatica – “Everybody Talks About the Weather”, la mostra di Fondazione Prada inaugurata il 20 maggio a Ca’ Corner della Regina a Venezia e curata da Dieter Roelstraete. “Nonostante sia probabilmente la più grande minaccia esistenziale che l’umanità abbia mai affrontato nei suoi 100.000 anni di storia, la crisi climatica è un argomento di cui artisti, curatori e critici, trovano difficile parlare,” ha detto Roelstraete. “[…] anche perché il mondo dell’arte stesso è in qualche modo complice della produzione di molti dei problemi che hanno prodotto la crisi climatica”.

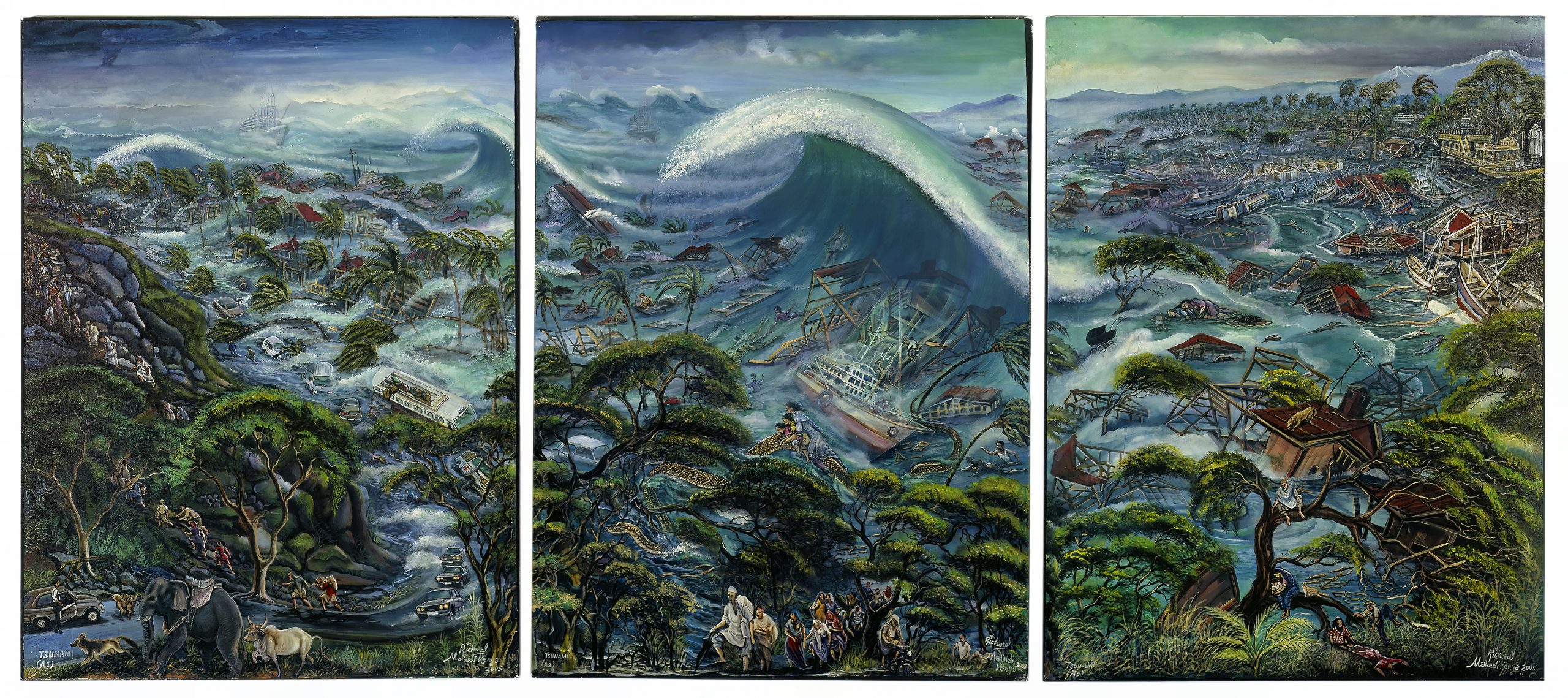

L’arte, però, ha sempre “parlato” del tempo, o meglio lo ha sempre mostrato, raccontato, interpretato, e a suo modo le opere che ha generato possono essere considerate dati scientifici. Basti pensare ai paesaggi di William Turner, le cui opere oggi vengono considerate come le prime testimonianze dell’impatto della rivoluzione industriale sulla qualità dell’aria in Inghilterra; ma anche a Claud Monet e al suo impegno nel riprodurre le infinite atmosfere che cadevano su un soggetto; o alle marine di Gustave Courbet. Gli esseri umani hanno sempre dipinto e descritto tempeste, nevicate, albe, tramonti, alberi e prati mossi dal vento. Nella contemplazione dei minimi cambiamenti delle sfumature del cielo hanno trovato una tregua ai vortici della loro esistenza, o magari un messaggio sopito da millenni nella memoria collettiva, e poi, hanno scrutato di nuovo le nuvole, le stelle, gli stormi di uccelli, sempre molto più in alto di loro, in cerca di un segno per prevedere il loro destino.

Al piano terra di Ca’ Corner della Regina, un grande ledwall trasmette in loop le previsioni del tempo estratte da vari media di tutto il mondo, mentre nelle sale al primo piano si alternano opere d’arte storiche e più recenti, così come nuove commissioni, stabilendo una continuità di lettura e decifrazione ideale tra passato, presente e futuro, attraversata anche da contraddizioni capaci di produrre nuovi significati e attivare una riflessione e un’autocritica personale. Come ha detto Miuccia Prada, Presidente di Fondazione Prada: “Il clima è un tema globale e universale, che influenza le azioni e i destini di donne e uomini in tutte le regioni del mondo. Parlare oggi di meteo significa quindi parlare e preoccuparsi del futuro di tutti”. Attraverso le sue attività Fondazione Prada vuole diffondere nuove conoscenze e condividere con un vasto pubblico gli ultimi risultati della ricerca scientifica. Così, dopo le esperienze di “Human Brains: It Begins with an Idea”, presentata a Venezia nel 2022, e di “Cere anatomiche: La Specola di Firenze | David Cronenberg”, attualmente in corso a Milano, ancora una volta è nel contatto tra arte e scienza che la mostra trova il suo dispositivo d’elezione per condensarsi e offrirsi allo spettatore con un’inedita potenzialità di sguardo, affiancando opere d’arte e dati, colori e diagrammi, meteorologia e climatologia.

Se infatti spesso fatichiamo a comprendere fino in fondo la gravità della situazione climatica, perché i poli sono molto distanti da noi, e sempre più impervi da visitare; o più banalmente perché non siamo particolarmente amanti delle Alpi, forse è possibile innescare un legame emotivo, un’affezione verso il nostro pianeta e gli ambienti che ospita, attraverso la più umana e artificiale delle azioni, l’arte, e di conseguenza la rappresentazione e l’evocazione. Questa è la stessa strategia di attivazione dell’inscoscio che viene innescata dai testi composti da Stipe, ottenuta utilizzando la tecnica del cut-up tipica dei dadaisti e di William Burroughs, che consiste nel tagliare un testo lasciandone intatti solamente alcuni pezzi di frasi e parole, per poi mischiarli di nuovo dando vita a un testo originale che – senza un filo logico prestabilito, a volte senza seguire una corretta sintassi e avvicinando sfere semantiche molto diverse – mantiene comunque un senso logico, anche se a volte onirico e di non immediata comprensione. Una sorta di oracolo da decifrare, che ci obbliga a spingerci in aree meno battute della nostra cognizione e a sforzarci di capire ciò che non capiamo, attivando nuove risorse percettive che ci liberano da strutture di pensiero ormai irrigidite e dai nostri bias.

Secondo Roelstraete, infatti, l’allarmistico registro dominante con cui viene attualmente affrontata la crisi climatica – quando e se viene affrontata – è controproducente. “A volte un allarme permette alle persone di dormire, mentre il potere dell’arte, a mio avviso, è quello di rivolgersi più direttamente alle emozioni e di catturare l’attenzione delle persone”, ha detto. E a ragione, dato che una delle risposte più diffuse ai toni usati dalla maggior parte dei media per aumentare il proprio traffico è proprio l’evitamento, una strategia di difesa psicologica per proteggersi da qualcosa che percepiamo come una minaccia molto più grande di noi, che non ci sentiamo in grado di affrontare in alcun modo, e che quindi ci genera un’elevata dose di stress. Per questo certi titoli o servizi innescano il comportamento opposto a quello che ragionevolmente ci si dovrebbe aspettare: la negazione. C’è invece la necessità di nutrire una speranza strettamente legata alla coerenza del nostro agire e di ricordarci che a differenza di quanto siamo abituati a credere anche il pensiero sia azione, corpo.

Le informazioni scientifiche inserite nella mostra appaiono come un corollario di mappe, dati, diagrammi, insinuandosi nel piacere immediato della contemplazione estetica, e quindi trovando le nostre difese abbassate. Se una volta l’immagine di un cielo o di una nuvola potevano trasportarci in un’atmosfera sospesa, oggi sottintendono una minaccia pronta a risvegliarsi da un momento all’altro, ci ricordano di un fenomeno di cui dobbiamo riconoscere urgentemente tutta la gravità. È la scienza a cui Roelstraete affida il compito di assicurare alla mostra tutta l’autorevolezza necessaria per spingerci a questo shift. Da qui le informazioni puntuali raccolte dal gruppo di ricercatori del New Institute Centre For Environmental Humanities (NICHE) della Ca’ Foscari. Per lo stesso motivo – a sottolineare l’importanza della trasmissione linguistica del sapere, l’interrogazione del testo e il dialogo con il libro – una serie di “stazioni di ricerca” riunisce più di cinquecento volumi, pubblicazioni scientifiche e articoli, oltre a una selezione di materiali video e interviste con studiosi e attivisti. Questi offrono ai visitatori la rara possibilità di consultare liberamente tutte le varie fonti bibliografiche che hanno nutrito la vasta ricerca alla base del progetto, dando loro l’occasione di approfondire in autonomia, come degli esploratori della conoscenza, le questioni scientifiche e socio-culturali affrontate dalla mostra.

Tra questi si trovano anche quelli dell’antropologo indiano Amitav Ghosh che, nel suo La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile, già nel 2016 denunciava l’incapacità della cultura attuale di affrontare in maniera adeguata il cambiamento climatico, anche solo da una prospettiva letteraria. La sua conversazione con Roelstraete è stata raccolta nel catalogo della mostra, insieme a vari contributi, tra cui alcune composizioni della poeta, artista e attivista cilena Cecilia Vicuña. Dopo il colpo di stato in Cile contro Salvador Allende – sostenuto dalla CIA e guidato da Pinochet nei primi anni Settanta – Vicuña iniziò a creare opere che trasmettono un chiaro senso di caducità, lavori effimeri, realizzati con materiali di recupero, assemblages provvisori e anti-monumentali chiamati “precarios”. Le sculture venivano poi lasciate esposte agli agenti atmosferici, alle intemperie e alle maree. Tra essi NAUfraga (2022) – che deriva dalle parole latine navis (nave) e frangere (rompere) – è un composto di corde e detriti raccolti proprio a Venezia, che evoca lo sfruttamento del pianeta che sta lentamente facendo affondare la città. Non è certo casuale la scelta di allestire la mostra proprio a Venezia, dato che la Serenissima è una delle città più colpite dal cambiamento climatico e sembra essere destinata a venire sommersa dalle acque entro il 2100. Il Mose, infatti, il sistema che tiene l’alta marea fuori dalla laguna, è progettato per eventi eccezionali, ma non per l’inesorabile aumento del livello del mare, legato ai cambiamenti climatici. La stessa cosa sta accadendo all’arcipelago delle isole Sundarban, tra il mare e le pianure del Bengala, che negli anni Zero attirarono l’attenzione di Ghosh sull’irreversibilità delle conseguenze del cambiamento climatico, mentre lavorava al suo romanzo Il paese delle maree – e da cui negli ultimi decenni sono già scomparse ben quattro isole.

Gli artisti – o forse i sognatori, i disadattati, gli “stranieri” della società, gli inattuali, gli “inutili”, coloro che in un certo senso presero il posto dei veggenti nella società moderna – erano attratti dalle superfici che riflettevano i fenomeni climatici, e quindi dal mare e dal cielo, che poi altro non è che la calotta della nostra atmosfera. Forse perché trovavano il tempo per farlo e gli era necessario concentrare la loro attenzione su una dimensione altra. Charles Baudelaire nutriva una sorta di ossessione per le nuvole, e mentre le osservava, rapito, che correvano veloci in alto, sopra di lui, coprendo e scoprendo il sole, gli ispirarono una delle sue più belle poesie, che trasmette una profonda rassegnata malinconia e al tempo stesso un grande senso di sollievo, una favolosa resa. Ogni essere umano è piccolo, fugace, inconsistente rispetto a tutto ciò che il cielo sovrasta, e a quelle stesse nuvole che sempre più raramente si prende il lusso di rimanere a osservare, e al tempo stesso è parte del mondo, separato e indissolubilmente unito a esso. Solo abitando questa verità contraddittoria si può trovare una momentanea, ma assoluta, tregua all’angoscia, la pace. I filosofi buddisti lo avevano capito bene. Ne uscì un brevissimo dialogo, intitolato “Lo straniero”: “Dimmi, chi ami di più, tu, uomo enigmatico? Tuo padre, tua sorella o tuo fratello? / Non ho padre, né madre, né sorella o fratello. / I tuoi amici? / Usi una parola il cui significato mi è ancora sconosciuto. / La tua patria? / Ignoro quale sia la sua latitudine. / La bellezza? / L’amerei volentieri, dea immortale. / Ma allora cos’ami, o straordinario straniero? / Amo le nuvole… le nuvole che passano… laggiù… laggiù… le nuvole meravigliose!”.

Ricordo che per anni continuai a scrivere quest’ultima frase all’inizio di tutti i miei taccuini, poi me la dimenticai, finché non ho visto “Everybody Talks About the Weather”, le nuvole di questa primavera austera riflesse nell’acqua di un canale. Oggi, però, queste chimere sono molto più minacciose d’allora, è come se la terra ferma, dove fino a poco tempo fa ci sentivamo al sicuro, si fosse trasformata in un mare. E forse non è un caso che questa mostra sia stata organizzata proprio a Venezia, città d’elezione, arcana e onirica, di un’altro grande “filosofo” sognatore, Corto Maltese. È in questo intimo senso di appartenenza al tutto che dobbiamo ricercare la proporzione della nostra vita, dei nostri pensieri e delle nostre azioni, sciogliere il nodo di paure che ci portiamo dentro, perché a ben vedere il punto non è sopravvivere, ma il costo che ci chiede la vita per farlo, su cui non possiamo più risparmiarci. Stipe cantava: “It’s the end of the world as we know it, and I feel fine”, generando una sorta di straniamento, e mostrando quanto il sentirsi bene di fronte alla fine di un mondo potesse essere sintomo di superficialità, dissociazione e ignoranza. Eppure, questo verso può anche essere letto in una chiave opposta: forse è possibile anche andare incontro alla fine di ciò che conosciamo per come lo conosciamo sentendoci “bene”, forse è l’unico modo per poter cambiare davvero, sviluppare la capacità di immaginare qualcosa di diverso, parte di un movimento di cambiamento positivo molto più grande di noi.