Negli ultimi tempi il cinema è tornato a essere un argomento di discussione, non solo culturale, ma anche identitario e generazionale. Com’è normale che sia, i discorsi sui film non sembrano però riguardare soltanto le pellicole in sé, ma piuttosto i temi sociali su cui fanno leva, anche perché tra storie reali, visioni dissidenti e riflessioni sulla natura umana, il cinema continua da sempre a farsi specchio, anche attraverso il passato, dell’attualità della società, esplorando emozioni profonde e affrontando nodi ancora irrisolti. Forse è proprio per questo motivo che – pur in un’epoca in cui la nostra concentrazione si è ormai ridotta al tempo che serve per leggere giusto mezza frase – il cinema è tornato a imporsi nei discorsi pubblici e collettivi: non si è solo guardato, infatti, del cinema si è parlato, e tanto. Per recuperare o scoprire i grandi titoli di questi ultimi mesi, ma anche pellicole già cult, fino al 13 luglio il Cinema Godard, nella sede milanese di Fondazione Prada, propone la rassegna #Flashback, che ripercorre alcuni dei film più apprezzati dal pubblico dell’istituzione nell’ultimo anno.

La selezione include alcune tra le pellicole recenti più di successo, anche a livello di nomination e premi italiani internazionali, come Conclave, Vermiglio, Queer, Here, Flow – Un mondo da salvare, The Brutalist, Maria, A Complete Unknown, Becoming Led Zeppelin e Gloria!, ma anche opere che hanno saputo raccontare tematiche politiche e sociali sempre più stringenti nel nostro presente, tra cui La stanza accanto, No Other Land e Io sono ancora qui. In una programmazione da sempre poliedrica, capace di mescolare finzione e documentari, passato e presente, non potevano poi mancare grandi classici come Blade Runner – Final Cut, Profondo rosso, Interstellar e In the Mood for Love. Ecco, allora, una nostra selezione dei film assolutamente da recuperare tra i titoli più apprezzati dal pubblico del Cinema Godard.

Conclave, di Edward Berger

Non capita a tutti i film di raccontare, involontariamente, una storia che a pochi mesi dall’uscita diventa realtà, ma sicuramente Conclave, di Edward Begger, è tra i rari casi di film che si sono ritrovati senza volerlo nell’intersezione tra quotidianità e finzione. Uscita nel 2024, la pellicola è diventata un punto di riferimento per chiunque, dopo la morte di papa Francesco, si è chiesto cosa succedesse in Vaticano prima dell’elezione del nuovo pontefice. In poco tempo, il lungometraggio tratto dal romanzo omonimo di Robert Harris e vincitore di un Golden Globe per la miglior sceneggiatura non originale, è diventato uno dei titoli più discussi dell’ultimo periodo. E non a caso, perché riesce a raccontare con tensione, precisione e un certo fascino oscuro cosa succede dietro le quinte del più antico e misterioso rituale politico-religioso del mondo occidentale: il conclave, appunto.

Conclave, riporta il Guardian, ha convinto anche i critici più esperti, secondo cui il film avrebbe “centrato molti dettagli”. Il racconto non si limita infatti alla liturgia: scava nelle ambizioni umane dei cardinali, divisi in fazioni ideologiche che riflettono – pur semplificando – le fratture interne alla Chiesa di oggi. Nel cast brillano Sergio Castellitto, Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e un’iconica Isabella Rossellini, che offre un’interpretazione memorabile di Suor Agnes, la responsabile della Domus Sanctae Marthae, dove alloggiano i cardinali riuniti per eleggere il nuovo Papa. Nonostante un’interpretazione di soli otto minuti, con la sua presenza scenica e il suo sguardo profondo, l’attrice riesce a trasmettere la silenziosa autorità e la fermezza di una donna che, pur stando in disparte, osserva e comprende le dinamiche di potere che si celano dietro le mura vaticane. Spesso silenziosa, Suor Agnes è un personaggio complesso, che si muove con discrezione in un mondo dominato dagli uomini, ma che al tempo stesso esercita una sottile influenza sugli eventi. Ogni personaggio rappresenta una frangia, c’è quella conservatrice, quella riformista, quella ultra-reazionaria, e quella moderata. Il risultato è un film teso, elegante, sorprendentemente verosimile.

Blade Runner – The Final Cut, di Ridley Scott

Quando uscì nel 1982, Blade Runner, di Ridley Scott, fu un successo relativamente modesto al botteghino, accolto freddamente dalla critica e non molto apprezzato dal pubblico per via della sua storia poco rassicurante. Troppo lento, troppo cupo, troppo diverso da quello che la fantascienza di quegli anni proponeva. Eppure, col tempo, si è trasformato in uno dei film più influenti e amati della storia, un vero cult che ha plasmato l’immaginario cyberpunk e la rappresentazione del futuro sullo schermo. Adattamento del romanzo Gli androidi sognano pecore elettriche? di Philip K. Dick, non a caso Blade Runner è diventato una delle vette più alte del cinema degli anni Ottanta, capace di stupire ancora oggi per la straordinaria contemporaneità nell’approccio dei temi cyber-punk e per la monumentale messa in scena.

Ambientata in una Los Angeles distopica in cui un ex “blade runner” viene richiamato in servizio per recuperare dei replicanti fuggiti da una colonia extraterrestre, la pellicola è arrivata ad avere ben sette versioni differenti, frutto di scelte editoriali talvolta controverse da parte dei vari responsabili. Fu solo in occasione del 25esimo anniversario dell’uscita, nel 2007, che venne pubblicata la The Final Cut, edizione digitalmente rimasterizzata e unica versione sulla quale Scott ha esercitato pieno controllo artistico. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, Blade Runner – The Final Cut riprende la struttura di Blade Runner – Director’s Cut del 1992 a cui sono state aggiunte scene inedite ed effetti speciali mai visti prima. È la versione che il regista considera definitiva. Nonostante un ritmo volutamente lento ma ipnotico, il film è un’opera che rimane visivamente sbalorditiva e tematicamente disturbante anche dopo decenni. Un noir futuristico che ci interroga costantemente su cosa significhi essere umani, se la memoria sia sufficiente a definire la nostra esistenza, e se la vita abbia un valore per la sua durata o per come la viviamo.

The Brutalist, di Brady Corbet

Non è facile spiegare bene il perché, ma il digitale sembra aver tolto qualcosa in termini di bellezza al cinema contemporaneo. A volte, infatti, i film danno la sensazione di essere così reali da interrompere il senso stesso dell’esperienza cinematografica, la sospensione nella dimensione del sogno. L’intento di Brady Corbet, il regista di The Brutalist, era forse di interrompere questo flusso, stabilendo una gerarchia tra immagine e racconto – in cui la prima prevale sulla seconda – senza un’eccessiva aderenza alla realtà. Il film, infatti, è girato in VistaVision, un formato cinematografico a 70mm creato dalla Paramount Pictures nel 1954, una dichiarazione d’intenti piuttosto immediata: non è sulla trama, un biopic inventato che sembra tuttavia molto realistico, che dobbiamo porre l’attenzione, ma sull’immagine.

The Brutalist è, in altre parole, un esercizio di formalismo, proprio a partire dalla patina fuori tempo e sfocata che la pellicola su cui è girato gli conferisce. Il tema dell’american dream, che pure nell’avventura del protagonista, un architetto ungherese scampato all’Olocausto, è presente, viene infatti ribaltato. Non a caso un sentimento che serpeggia durante tutte le tre ore e mezza del film è l’impotenza. Il mecenate statunitense che vuole risollevare le sorti dell’architetto affidandogli un progetto mastodontico lo tratta come si trattano gli oggetti: lo compra, lo mette dove vuole, gli impone i suoi desideri. Una metafora della società capitalista americana, intrinsecamente classista e razzista, che lungi da essere un approdo di salvezza non è altro che un altro tipo di persecuzione. Un sistema che finge di promettere un futuro per tutti, ma che in realtà lo impone in modo coatto, facendo sì che solo i più forti possano davvero arrivare alla meta a cui ambivano, lasciando indietro tutti gli altri.

Vermiglio, di Maura Delpero

Probabilmente il segreto della bellezza di Vermiglio di Maura Delpero – vincitore del Gran premio della giuria a Venezia, rappresentante dell’Italia ai prossimi Oscar – sta nella sua normalità. Al di là della storia, è proprio la sensazione che ti lascia dopo la visione, questo misto di consapevolezza e meraviglia, di stupore e rassegnazione, che ti costringe a pensarci ancora. Non è un dramma, Vermiglio. Nel senso che non è unicamente sulla drammaticità del racconto che punta. Cerca, invece, di tenere insieme tutto: gli aspetti più assurdi e divertenti e quelli più tragici e sconvolgenti. La storia è ambientata tra la fine della seconda guerra mondiale e l’immediato dopoguerra; si svolge in questo piccolissimo paese, Vermiglio appunto, che non assume mai una concretezza precisa: si vede qualche casa, una strada, la locanda piena e festante, ma resistono sempre una dispersione e una fumosità nella divisione effettiva degli spazi. I protagonisti appartengono tutti – quasi tutti, in realtà – alla stessa famiglia.

Lo sguardo di Delpero, e quindi la sua regia, la sua scrittura e il suo modo di dirigere gli attori, è totale. E questa totalità si riflette nell’insieme di dettagli, spunti, scorci e incisi che non sono mai fini a sé stessi, perché hanno uno scopo e un ruolo precisi. Nella pellicola c’è la dualità della vita e di ciò che siamo – ieri come oggi, in questo esatto momento. Circondandosi di esordienti e di non attori, Delpero ha saputo dare una verità ulteriore al suo film: gli ha dato quella concretezza tipica delle parole pronunciate da chi le pensa davvero e non si limita a recitarle, e una forma più credibile, con queste facce segnate, vissute, piene di rughe, di tagli e di colori, e questi sguardi che sono gentili anche se appaiono torvi e cattivi. Probabilmente la grandezza di Vermiglio sta tutta qui: nel suo essere più cose nello stesso istante, e nel non andarsene mai dai pensieri.

Io sono ancora qui, di Walter Salles

A volte, il corso di una vita cambia all’improvviso e in modo netto, a causa di eventi tanto definitivi e inequivocabili da spostare l’asse stesso del mondo. In altre occasioni, quel cambiamento – o almeno la sua consapevolezza – arriva più gradualmente, perché le sue conseguenze sono offuscate dalla nostra naturale propensione a nascondere il dolore, a far finta di nulla sperando che ogni cosa si risolva per il meglio. Per Eunice Paiva, la protagonista di Io sono ancora qui, del regista brasiliano Walter Salles, sono vere entrambe le prospettive. Ambientato durante e dopo gli anni bui della dittatura militare brasiliana, il film racconta infatti la storia di Eunice, interpretata da una straordinaria Fernanda Torres, moglie dell’avvocato Rubens Paiva, attivista e politico rapito e scomparso nel 1971 dopo essere stato arrestato dal regime. Il corpo di Paiva non è mai stato restituito, e la sua scomparsa ha segnato per sempre la vita della sua famiglia. Io sono ancora qui segue così la lunga, silenziosa lotta di Eunice per mantenere viva la memoria del marito e crescere i propri figli in un Paese che, pur tornando alla democrazia, non ha mai fatto davvero i conti con il proprio passato.

Salles non indugia sulla violenza, ma la suggerisce con le assenze, con le stanze vuote, con le piccole abitudini spezzate, con il volto di Eunice che impara a convivere con un dolore che non si placa, ma che si trasforma in determinazione. Torres, candidata all’Oscar per la miglior attrice protagonista, offre un’interpretazione di rara delicatezza: il suo sguardo contiene il terrore, la speranza, il senso di perdita e la resilienza, senza mai scivolare nella retorica. È una donna che si rifiuta di essere vittima, pur rimanendo intrappolata nell’ingiustizia della storia. Il regista brasilano, già autore di Central do Brasil e I diari della motocicletta, firma con Io sono ancora qui un’opera intima e potentissima, restituendo al cinema brasiliano un racconto necessario, tratto da una storia vera che non riguarda solo il Brasile, ma ogni Paese che ha vissuto le ferite di una dittatura. È un film politico nella sua essenza più vera; perché chiede memoria, dignità e giustizia, riconoscendo le ferite collettive che ancora attraversano intere generazioni.

No Other Land, di Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor

“No Other Land”, vincitore dell’Oscar al miglior documentario, ci chiama a guardare nel cuore dell’ingiustizia, ci fa atterrare nel cuore del nulla, della terra, che è anche territorio, al suo stato più puro, mostrando come le tragedie che attraversano l’umano non abbiano bisogno di nulla per essere mostrate, se non l’enorme coraggio del dirle, appunto, del raccontarle, a parte di chi ne è testimone, in questo caso Basel Adra e Yuval Abraham, che appaiono anche nel film, e Rachel Szor ed Hamdan Ballal. Girato dal 2019 al 2023 (poco prima dell’inizio del genocidio palestinese), il film documenta gli sforzi di Basel e delle altre famiglie della zona per opporsi alla distruzione da parte delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) del loro villaggio natale, Masafer Yatta, situato nel governatorato di Hebron in Cisgiordania. Masafer Yatta, secondo il governo di Israele, sarebbe “abusivo”, costruito su una presunta area di addestramento militare. Ma la verità è che il villaggio è attestato sulle carte geografiche fin dall’inizio dell’800.

I registi sono riusciti a dar forma a un’opera potente perché libera da qualsiasi retorica. Mostrano semplicemente ciò che accade, ciò che provano le persone. E allora, forse, il gesto più radicale che noi possiamo compiere oggi è proprio questo, non distogliere lo sguardo, restare, concentrare la nostra attenzione sul male che noi esseri umani possiamo arrivare a compiere. Dobbiamo sforzarci di restare con lo sguardo fisso su ciò che è intollerabile, anche se ci lacera, restare ad ascoltare chi ha ancora la forza di raccontare, come Basel e Yuval. Perché raccontare serve, serve sempre, ma deve esserci qualcuno disposto ad ascoltare, che è un atto altrettanto politico, necessario. Quello che si può fare – e che è stato fatto con “No Other Land” – è vedere e raccontare e fare in modo che non venga dimenticata né la Storia, né nessuna storia.

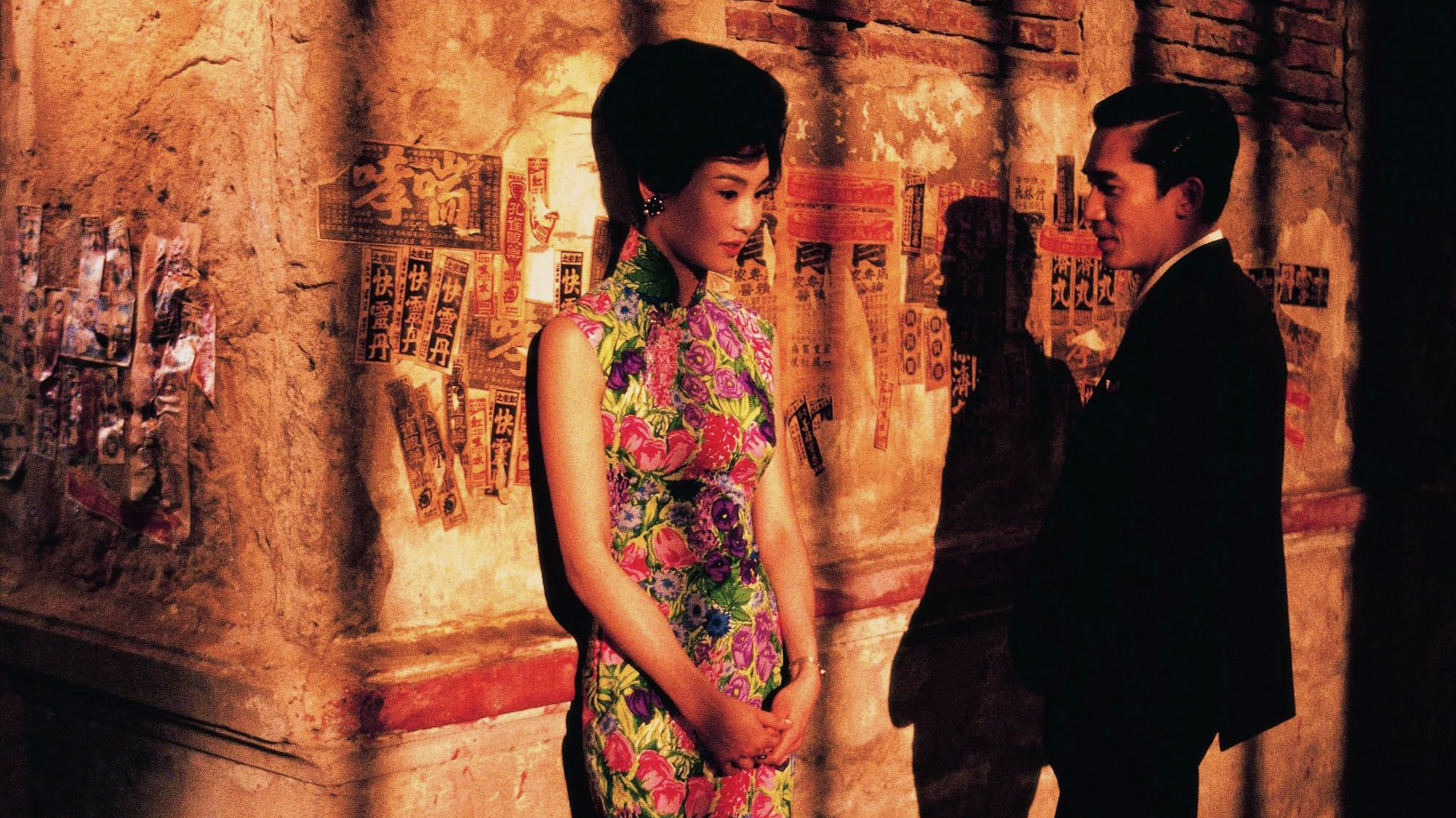

In the Mood for Love, di Wong Kar-Wai

Inserito dal New York Times nella lista dei migliori film dal Duemila a oggi, poche opere hanno saputo raccontare l’amore come In the Mood for Love, del regista Wong Kar-Wai, tra le voci più interessanti del cinema asiatico contemporaneo, ora riproposto in versione restaurata 4K. La storia è ambientata a Hong Kong, nel 1962. Chow Mo-wan e Su Li-zhen si trasferiscono nello stesso palazzo lo stesso giorno, per poi scoprire che i rispettivi coniugi hanno una relazione segreta tra loro. I due iniziano ad avvicinarsi, cercando di capire come sia potuto accadere, ma nel processo sviluppano una connessione profonda, fatta di sguardi, silenzi e momenti rubati nei vicoli stretti e nelle camere affittate, senza mai consumare la loro attrazione, imprigionati da un senso di morale e dal peso delle apparenze. Wong Kar-wai non mostra mai l’amore in modo esplicito. La tensione tra i protagonisti nasce dai non detti, dagli incontri a metà, dalle mani che si sfiorano e si ritraggono, dai silenzi in ascensore, dagli sguardi che s’incrociano e si abbassano subito dopo. Entrambi sanno che si stanno innamorando, ma non possono permetterselo.

Presentato in concorso al Festival di Cannes del 2000, In the Mood for Love ha vinto il premio per il miglior attore, andato all’interpretazione di Tony Leung Chiu Wai, e il Grand Prix tecnico per la fotografia e il montaggio, diventando ben presto uno dei film di culto a cavallo del nuovo millennio. Parte della cosiddetta “trilogia dell’amore” insieme a Days of Being Wild, del 1990, e 2046, del 2004, la pellicola è forse l’espressione massima della capacità di Wong Kar-wai di trattare il sentimento amoroso in un modo crudo ma allo stesso tempo romantico, per approfondire le debolezze dell’amore: la solitudine, lo struggimento, il sesso, l’autolesionismo. In the Mood for Love è un film che parla del desiderio attraverso l’assenza, del bisogno di connessione in una città soffocante, delle coincidenze che non portano mai a un compimento. C’è un coraggio non da poco che emerge lungo tutta la storia: quello di trasformare la quotidianità nello specchio di ciò che rende ogni donna e ogni uomo terribilmente debole, terribilmente uguale.