Non è facile riassumere i sintomi della cosiddetta eco-ansia, ovvero quel sentimento di paura combinato a una crescente sfiducia nel futuro che ci assale di fronte alle temperature che crescono, ai ghiacciai che continuano a sciogliersi, alla desertificazione dilagante e a tutti i segnali tangibili della crisi climatica. Traditi da un sistema economico che ci sta portando al collasso; da ritmi di consumo insostenibili a cui non sappiamo rinunciare; e dalle logiche della procrastinazione, che sembrano aver inghiottito la classe politica e la sua capacità di agire su una situazione di emergenza, ci siamo trovati in balia di uno stato d’animo estremamente disturbante e sfaccettato. Si tratta di una commistione del senso di colpa e della vergogna che siamo soliti provare quando abbiamo la consapevolezza di aver fatto qualcosa di sbagliato – perseverando per decenni nell’errore, in questo caso particolare –; con la sensazione di smarrimento che sorge nel momento in cui, assistendo all’inesorabile deteriorarsi del pianeta, ci scopriamo impotenti, incapaci di difendere il nostro luogo di appartenenza primario, quello che consideriamo “casa”.

L’eco-ansia, infatti, è profondamente legata all’esperienza della perdita del luogo che più di tutti definisce la nostra identità – una condizione di mancanza che prende il nome di “solastalgia” – e che ha una serie di inevitabili ricadute sul modo in cui ci percepiamo nel presente, ma soprattutto sulla nostra possibilità di formulare dei progetti futuri. Avere a che fare con dei cambiamenti ingovernabili, che procedono sempre più velocemente in una direzione allarmante, ci ha portato a sviluppare un’urgenza inedita di riorganizzazione della nostra esistenza, che viviamo come una priorità, ma non sappiamo come soddisfare, perché ci sentiamo privati di qualsiasi punto di riferimento, dunque costretti a ridimensionare le nostre prospettive – quando ancora riusciamo a formularne di convincenti – per non rischiare di incorrere in una delusione apparentemente inevitabile. La costante preoccupazione per un mondo in rovina viene così a coincidere con una perdita di speranza totalizzante, che si manifesta come una vera e propria nevrosi – l’eco-ansia, appunto – caratterizzata da inquietudine, disturbi del sonno, difficoltà a concentrarsi oppure, nei casi più gravi, anche da attacchi di panico, tendenze depressive e pensieri suicidi.

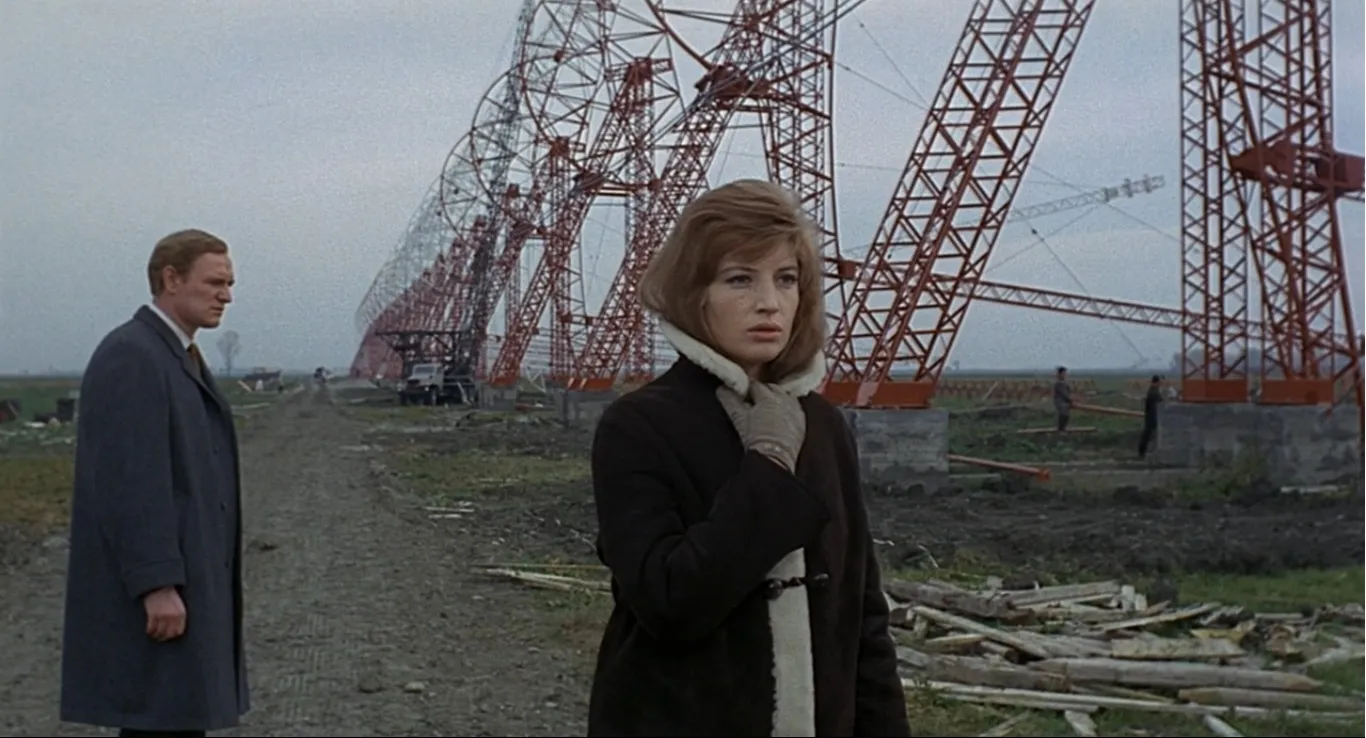

Questo forte disagio legato alla portata e alla drammaticità del cambiamento storico in atto, è lo stesso che genera il dolore diffuso e straziante di Giuliana, la protagonista interpretata da Monica Vitti nel film Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni, prodotto nel 1964, quando pronuncia una delle battute più famose della storia del cinema italiano: “mi fanno male i capelli, gli occhi, la gola, la bocca”, riprendendo il verso che apre una delle prime opere della poetessa Amelia Rosselli – “La gorgiera mi stringe i capelli, la ingordigia nasconde / il vizio di stralunare gli occhi castani” –, pubblicata su “Il Menabò della Letteratura” nel 1963 da Pier Paolo Pasolini, insieme ad altri componimenti dell’autrice. Il “male ai capelli” di Giuliana – borghese insoddisfatta che cerca di evadere dalla propria depressione attraverso la relazione con un amante –, infatti, rappresenta la più potente espressione dell’intento autoriale che muove la narrazione del film di Antonioni, e che non consiste in un’invettiva contro l’industrializzazione, ma in un tentativo di considerarne la crescita e l’importanza nella società come un adattamento necessario, una sorta di prassi evolutiva che alcune persone, semplicemente, non erano in grado di gestire.

Deserto Rosso racconta la classe media italiana, la vera protagonista degli anni Sessanta e del boom economico, superando l’iconografia simbolica che la vorrebbe “favolosa”, moderna, nata dal benessere straripante e dunque proiettata in un avvenire altrettanto radioso. Le atmosfere del film, infatti, restituiscono un senso di oppressione già presente nella trilogia dell’incomunicabilità – composta da L’Avventura, La Notte e L’Eclisse, tre film accomunati dalle straordinarie interpretazioni di Monica Vitti, che vi compare come protagonista – che è funzionale alla messa in scena del trionfo dell’infelicità borghese, vittima dell’alienazione e del senso di vuoto che l’hanno resa una classe sociale tronca, priva di futuro, ben prima che la produzione di massa, la globalizzazione e la diffusione del capitalismo nel mondo rendessero evidenti i loro effetti catastrofici.

Giuliana incarna il correlativo oggettivo, o meglio il correlativo emotivo, di questa tristezza inconsolabile, che si manifesta radicalmente nel suo personaggio, descrivendo con oltre cinquant’anni di anticipo la crisi esistenziale quotidiana che stiamo vivendo oggi, assorbiti dai nostri pensieri sull’inevitabilità di ciò che ci aspetta. In questo senso, il corpo e il volto di Monica Vitti rappresentano il cuore pulsante di una narrazione che non è fatta di azioni, di eventi, ma consiste in un’analisi psicologica che si fa sempre più penetrante ad ogni gesto, espressione o sguardo dell’attrice romana. Scavando nella nevrosi di Giuliana, il film chiarisce che essa non è la conseguenza di un incidente in cui è rimasta coinvolta in passato, come sostiene il marito Ugo, ma nasce da un turbamento molto simile a quello che scatena l’eco-ansia. È la paura di scivolare passivamente lungo la propria vita senza impulsi o prospettive, sentendosi completamente persa, vittima di un labirinto interiore senza via d’uscita, a tormentare Giuliana, e non saranno né l’affetto per il figlio, che trascina con sé lungo le strade di Ravenna, come fosse una protesi del suo braccio; né tanto meno l’amara e fugace relazione extraconiugale che stringerà con Corrado, un collega del marito, ad offrirle un appiglio capace di conferire un significato alla sua esistenza.

Ancor più dei soggetti, è la dimensione oggettuale, legata alle ambientazioni che incorniciano le interazioni dei personaggi, a ricoprire il ruolo di protagonista della scena. A partire dalla prima inquadratura, un fermo immagine della punta di un impianto petrolchimico che sputa fumo e fiamme nel cielo grigio, il regista schiaccia la figura umana in una giungla di tubi d’acciaio e cumuli di fuliggine, ottenendo un effetto che enfatizza la sproporzione fra l’imponenza delle fabbriche, delle macchine e di tutto ciò che fa parte degli impianti industriali, e le figure minuscole e inermi dei personaggi, che vagano senza meta nell’orbita degli edifici. Quando non vengono ritratti al cospetto di strutture gigantesche, invece, i protagonisti sono rannicchiati in piccoli spazi chiusi, in modo tale da mantenere una posizione subalterna rispetto allo sfondo, agli elementi artificiali. Le ambientazioni di Deserto Rosso sono tutte riconducibili al concetto di non-luogo elaborato dall’antropologo francese Marc Augé: degli spazi asettici e senza vita, che disattendono la ricerca identitaria, relazionale e sociale dell’individuo perché privi di radici, di storicità o di tracce di una cultura collettiva che permetta loro di riconoscersi. Per questo, il rapporto tra personaggi e sfondo riproduce con grande intensità la nostra condizione di società orfana di un mondo capace di farla sentire al sicuro, dunque assillata da un’insopportabile nostalgia di casa e tragicamente spaesata.

I dialoghi rarefatti, intervallati da silenzi interminabili, trasmettono la stessa sensazione di desolazione e abbandono, dal momento che le parole dei personaggi, soprattutto quelle di Giuliana, sono parte di un flusso di pensieri estremamente intimi e profondi, ma sconnessi. Le frasi spesso non arrivano a conclusione, dunque non riescono a raggiungere l’interlocutore e a farsi comprendere, dando vita a una cadenza schizofrenica – forse un’ulteriore citazione dello stile poetico di Amelia Rosselli, una figura che compare a più riprese nel film, perché ha dedicato ampio spazio nelle sue opere a un tema particolarmente caro ad Antonioni: l’impossibilità di dire a voce tutto ciò che si prova, compreso il dolore legato al disturbo mentale da cui l’autrice era affetta, una sofferenza assimilabile, per certi aspetti, a quella di Giuliana – che li lascia sempre sospesi, incompleti: delle richieste d’aiuto a metà. Questo feticismo dell’interruzione culmina nella scena dell’escursione sulla costa, uno dei pochi momenti di tregua del film, quando la conversazione dei personaggi viene bruscamente interrotta dal rumore intrusivo di un’enorme nave che attracca riempiendo la scena con la sua mole, come un’eclissi che spegne il sole.

Il sapore sintetico, artificiale, proprio delle ambientazioni e dei dialoghi è accentuato dal lavoro sul colore, che sembra anticipare le tecniche di post-produzione del cinema digitale, perché si basa sulla modifica della tinta naturale degli oggetti, tutti ridipinti a mano dalla troupe, in un’opera di genialità artigianale che spiazza lo spettatore mettendolo di fronte a un effetto contraffatto, finto, dunque inaspettato. Nel suo primo film a colori, Antonioni riesce a rendere questo nuovo elemento parte integrante del suo linguaggio filmico, assegnando una diversa tonalità a ogni componente della messa in scena, sulla base della sfumatura semantica che questa aggiungerà alla storia. In questo modo, il grigio non è più soltanto il colore dei palazzi e delle strade, ma anche quello dei pensieri dei personaggi; il rosso non appartiene solo ai muri della stanza dove si svolge l’ennesimo festino borghese, ma anche al gioco di seduzione morbosa tra la protagonista e il suo amante; e soprattutto, il bianco non tinge solo i corridoi che Giuliana percorre di notte, in preda a un attacco d’ansia, ma rappresenta anche il non-colore delle sue emozioni anestetizzate, quelle che più si ostina a sopprimere e più la fanno soffrire.

Con Deserto Rosso Antonioni ha saputo anticipare la lettura di una fobia collettiva che per la borghesia degli anni Sessanta era solo un presagio apocalittico distante, per lo più ignorato, capace di scuotere la sensibilità di pochi – forse degli incompresi, come Giuliana – e non un’ampia porzione della società. Riguardando questo capolavoro della storia del cinema ai giorni nostri, è impossibile non ritrovare la stessa forma di angoscia che stiamo vivendo oggi, in un momento storico in cui siamo costretti a riflettere su che cosa possiamo fare per non perdere definitivamente il luogo a cui apparteniamo. Tra le strade di una Ravenna iper-industrializzata, nei dialoghi mozzati del film e nei suoi colori artificiali emerge chiaramente la stonatura che porta Giuliana a dire: “C’è qualcosa di terribile nella realtà e io non so cos’è”. La differenza è che ora, purtroppo, conosciamo fin troppo bene il motivo per cui l’aria attorno a noi si è fatta così pesante: è la percezione di un mondo al crepuscolo, la coscienza di far parte di una catastrofe che dobbiamo contrastare a ogni costo, prima che sia troppo tardi.