C’è un modo di guardare le cose che a volte è innato, a volte è appreso, ma che sicuramente va nutrito e coltivato, è un modo che è legato alla comprensione delle immagini, e cioè delle forme, dei legami che sottendono le loro relazioni e danno vita a significati, in quella dimensione potente che anticipa il linguaggio. Si tratta di attivare un percorso cognitivo alternativo, operare una traduzione sinestetica in corso d’opera. Un po’ come sciamani o rabdomanti, indovini. Ci sono immagini che – senza retorica – dicono davvero più di mille parole, in cui al loro interno esplode fino alla superficie senza bisogno di sovrastrutture o spiegazioni un amore, una verità “istantanea”. Io credo che poche cose abbiano saputo consolarmi e curarmi più delle immagini, della possibilità di auscultarne il battito cardiaco, il respiro, lo sgonfiarsi e gonfiarsi metaforico del loro petto, immergermi nella vita e nelle sensazioni che portano con sé.

Ho scoperto Agnès Varda al mio primo anno di università, allora studiavo architettura ma la mia grande passione era diventato il cinema, non avevo neanche vent’anni e la sensazione – che da allora non mi ha mai più lasciata – era che tutto potesse essere raccontato in un altro modo. Che anche la realtà più grigia, perfino quella più ruvida e dolorosa potesse contenere una sfumatura nascosta, tipo gli affreschi nascosti dall’intonaco, un’inquadratura morbida, capace di offrire almeno per un istante uno sguardo diverso, una frase buona, un gesto inatteso. Varda, in particolare, era tutto questo, quella signora, che somigliava tra l’altro in maniera impressionante alla mia nonna materna, mi parlava come si parla a una nipote, o anche a un’amica che non ha ancora ben capito quale sia il suo posto nel mondo, ma lo vuole scoprire con tutta se stessa. Varda però non me lo spiegava mettendosi in cattedra o con affascinanti e sapienti frasi ad effetto, come di solito tendevano a fare gli uomini con la cui arte ero entrata in contatto. Varda voleva solo mostrarmi come si può guardare, e come un certo modo di farlo sia evidentemente la cosa più vicina all’amore.

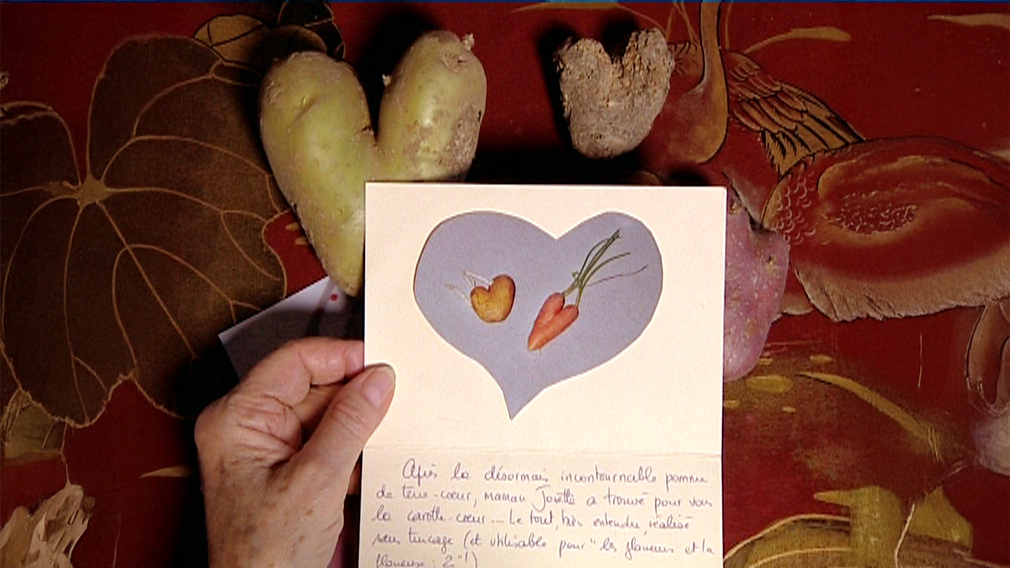

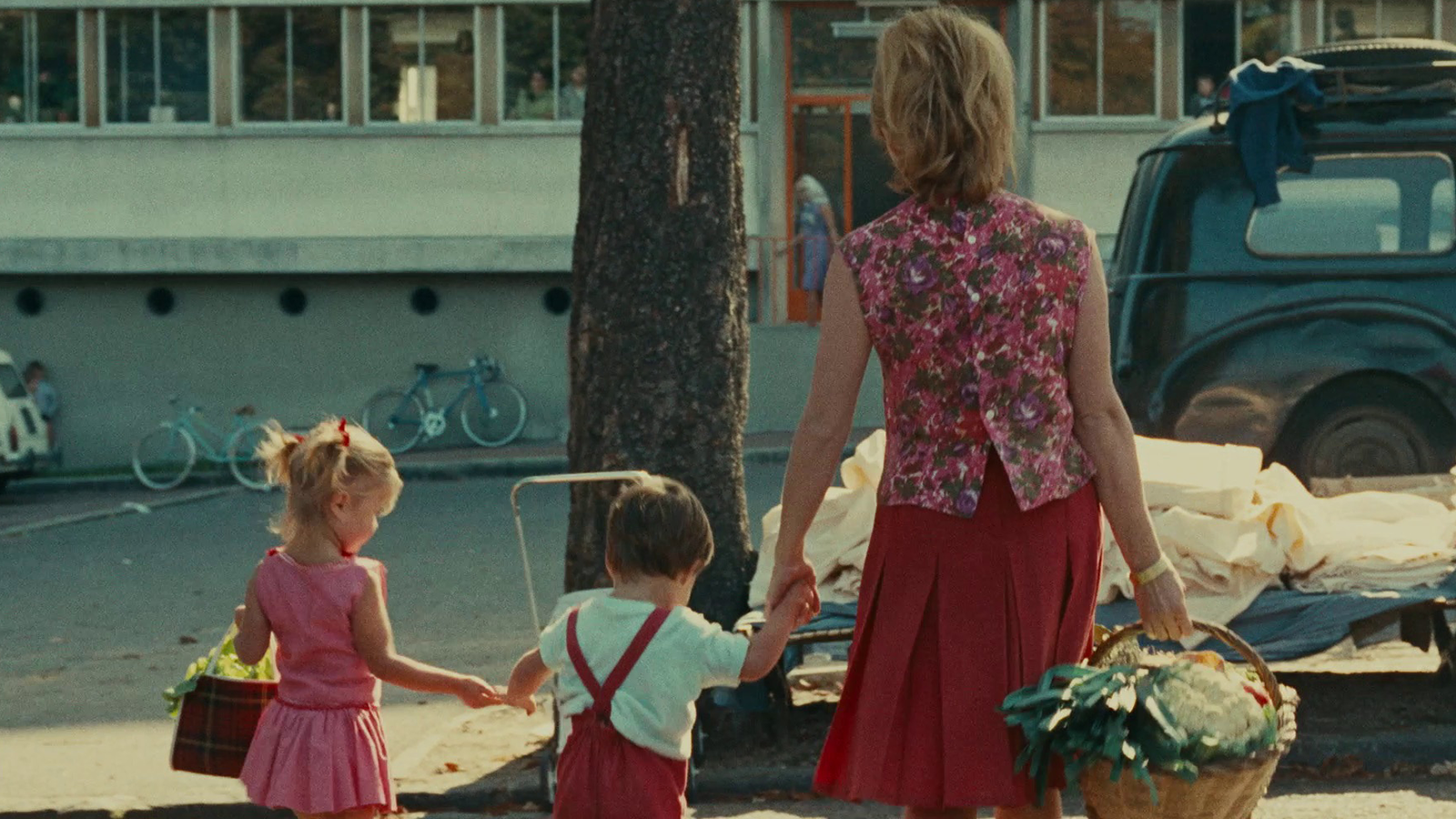

La sua voce – calda, per certi aspetti così libera e allegra da risultare infantile, bambina, eppure sempre lucida, come chi ha un cuore e una mente così grande da saper tenere insieme l’arte e la politica, la leggerezza e l’impegno, l’allegria e la rabbia – attraversava immagini che sembravano venire da un sogno fatto mentre ci si addormenta in una domenica pomeriggio di sole. E dentro a quel sogno c’erano gatti, vecchi attori dimenticati, ragazzi senza casa, orti urbani, camion acchiappati con la mano in autostrada, conchiglie e patate a forma di cuore. Agnès Varda, con le sue immagini e i suoi giochi, è stata una delle prime artiste – insieme ad Antonioni e alla sua splendida Valentina, ne La notte, e a Dino Buzzati – a mostrarmi che si può restare seri anche quando si gioca, e che anzi spesso è solo giocando che si riesce davvero a dire qualcosa di profondamente vero e di assoluto. E ora che MUBI le dedica una rassegna intitolata “Giocare, sempre”, rivederla è come tornare da una nonna che ti invita a camminare insieme a lei al tramonto dicendoti che tutto, se lo guardi da vicino, ha una forma diversa, insegnandoti la sua magia quotidiana.

Non per caso, in un’intervista del 2017 Varda – mancata poi due anni dopo – diceva di voler stare “dalla parte dei sogni a occhi aperti, dell’utopia”. E non era una frase a effetto per far contenti i giornalisti. Era una dichiarazione politica, estetica, intima. L’utopia per lei non era il grande ideale da sbandierare o una bandiera sotto cui marciare, era prima di tutto una disposizione d’animo e di sguardo, da difendere con profonda tenacia. L’utopia di Varda è la fiducia che, anche quando sembra che non ci sia più nulla da raccogliere, ci siano ancora storie da ascoltare. Mani da inquadrare. Oggetti da amare. Volti da osservare a lungo, con presenza e intenzione, con curiosità. Per Varda l’arte era un campo dove si raccoglie, a differenza di oggi, epoca in cui tutti i sogni e le passioni vanno monetizzate, l’arte era un territorio in cui è possibile giocare, dove si può seminare sempre qualcosa che forse crescerà. Non aveva nessuna paura di sembrare frivola, come spesso si dice delle donne che ridono, sapeva che anche la leggerezza è una forma di resistenza, personale e collettiva, e che il gioco è una lente per raccontare la complessità del mondo, resistendo per quanto possibile alla delusione, all’odio, al cinismo. E oggi che ci sembra di dover scegliere tra il farci sempre più duri o rassegnati, tra il sarcasmo e la chiusura, il suo cinema sembra ancora più necessario, perché ci ricorda che è possibile coltivare una diversa attitudine, scegliere di essere come si è, e difendere la parte più morbida di noi stessi; che si può tenere tutto insieme: la gioia e il dolore, l’arte e la vita quotidiana, l’eccezione e la norma, la solitudine e la condivisione.

Nel film La vita è un raccolto, del 2000, Varda gira tra le campagne francesi per raccontare chi raccoglie ciò che gli altri buttano. Li chiama “les glaneurs”: gli spigolatori. Questo è uno dei suoi film più politici, anche se non sembra affatto. C’è una camera digitale, c’è una regista anziana che si riprende le rughe, che inquadra le sue mani, che si chiede cosa resterà di lei. Ma in pace, non c’è autocommiserazione, c’è un’attenzione profonda per tutto ciò che viene scartato: per gli oggetti, per i corpi, per le vite fuori fuoco, per tutto ciò che la società decide di non vedere, di non ascoltare. Ma Varda con sapienza e semplicità ci mostra che nei margini c’è la materia prima dell’immaginazione, che si può vivere facendo del recupero una forma d’arte. Che il tempo che passa può essere documentato non per essere fermato, ma per essere ascoltato e riascoltato, come una melodia fatta di piccoli suoni, rumori, silenzi, come un ricordo. Questo film parla dell’ambiente, della povertà, delle disuguaglianze, ma parla anche e soprattutto di noi, di come trattiamo ciò che non ci serve più, siano oggetti o persone, delle parole che non diciamo, degli oggetti che accumuliamo in un limbo, senza buttarli ma senza nemmeno usarli, impedendogli di servire magari a qualcun altro, intrappolati; degli amori finiti, delle foto nei cassetti, dei film non montati, dei libri mai finiti di scrivere, degli amici che non sentiamo più, dei desideri che abbiamo lasciato andare a male, marcire, svanire nel nulla, insieme a una parte di noi. Agnès, pazientemente, li raccoglie, li inquadra, li ascolta, li accarezza, e così li trasforma, in una sorta di catarsi cinematografica.

Ma lo sguardo di Varda, per quanto lieve e colorato, non è mai innocente o ingenuo. In Le Bonheur (tradotto in italiano ne Il verde prato dell’amore), forse il suo film più ambiguo e disturbante, il titolo – in originale “la felicità” – del 1965 esplode sotto i nostri occhi come un fiore velenoso, un versione cinematografica della digitale purpurea di Giovanni Pascoli. Con immagini da pubblicità di margarina, prati in fiore, bambini biondi e pic-nic all’aria aperta, Varda in questo suo terzo film, realizzato quando aveva 37 anni, racconta infatti la storia di un uomo che ama due donne, e che quando una muore, semplicemente ne sostituisce una con l’altra. È un film che gioca con il linguaggio della felicità, con la sua estetica codificata, per mostrarne le crepe. E lo fa senza mai dirti cosa pensare. Ti costringe a guardare, a sentire, a mettere in discussione quella felicità prefabbricata. È un film che – come tutta la sua opera – ti chiede di affinare il tuo stesso sguardo, di non fidarti della superficie, di leggere i silenzi, le omissioni, gli squilibri. È qui che capisci che Varda non voleva solo raccontare storie, ma mostrare un modo specifico di osservare, come ogni artista.

E se nei suoi film Varda ci ha insegnato a guardare il mondo con occhi altri, a non fermarci alla superficie, a intuire l’ombra dentro la luce, il margine dentro il centro, in The Beaches of Agnès, del 2008, quello stesso sguardo si rivolge verso l’interno, verso sé stessa. Se in La vita è un raccolto Varda si prende cura degli scarti del mondo in questo film fa lo stesso ma con se stessa: con i frammenti sparsi della sua vita, che compone e ricompone come una raccolta di conchiglie sulla battigia. Questo è forse il suo film più tenero e insieme più radicale. Varda ritorna a far visita alle spiagge che hanno fatto parte della sua vita (compiendo un’operazione simile a Specie di spazi di Georges Perec). È un’autobiografia ma anche una lezione di cinema, un album di famiglia, ma anche una performance. È un collage, un montaggio, una festa malinconica dove ogni fotogramma è un regalo, un’offerta. Il mare c’è sempre. Le spiagge sono i luoghi del passaggio, dell’approdo, dell’addio. C’è Jacques Demy, il marito di Varda, regista e sceneggiatore, ci sono gli amici, i figli, i gatti. E poi ci sono le immagini: quelle che Varda ha girato, quelle che ha conservato, quelle che ha inventato. Varda non ha mai separato la vita dal cinema. Ogni suo film è anche una forma di cura: per chi guarda, per chi è stato guardato, per chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo sguardo. E quello sguardo non giudica mai. Guarda come si guarda un gatto, un bambino, un tramonto. Con rispetto, con curiosità, con meraviglia.

Ma l’empatia e lo sguardo non giudicante di Varda non si rivolgono solo a sé stessa o al passato: trovano forse la loro espressione più acuta e politica in un film come Senza tetto né legge, girato nel 1985, e che ancora oggi ci colpisce con tutta la sua forza. Mona, la protagonista, è una ragazza che rifiuta tutto: la casa, il lavoro, la famiglia, le regole. Va vagabonda per la Francia, e alla fine muore, ma Varda non la racconta con pietà né con paternalismo, non cerca di spiegare, di giustificare. La segue, la osserva, la lascia essere. È un film che non giudica la fuga, ma la restituisce in tutta la sua ambiguità. Mona è libera e sola, forte e fragile, dura e dolcissima. È una ragazza che potrebbe essere chiunque di noi: un’amica che si è persa, una sorella mai cresciuta, una parte di noi che non si è mai voluta piegare, o a cui per sopravvivere appunto abbiamo dovuto rinunciare. È anche un film che oggi, in un mondo in cui la povertà è diventata sempre più estesa ma al tempo stesso invisibilizzata e l’erranza è un vero e proprio crimine, in cui nelle città non ci si può nemmeno stendere sulle panchine, ci chiede di tornare a rivolgere il nostro sguardo verso chi non ha una casa, ma nemmeno un ruolo, o delle maschere. Di rimettere in discussione le nostre certezze, insieme a tutto ciò che abbiamo, che è una salvezza ma anche una trappola, di continuare a farci domande, di continuare a essere “inquieti”. Come faceva Agnès, che non voleva spiegare, ma solo moltiplicare i punti di vista sulla realtà, sbriciolando così un’asfittica visione uniforme.

Se ci sono luoghi di cui ci si può affezionare come persone, ci sono anche persone che sanno essere grandi come dei luoghi, proprio grazie alla loro capacità di creare mondi, atmosfere, modi di vedere il mondo e di viverlo, sensibilità, proprio nel senso di fare esperienza sensibile della vita. Agnès Varda non è stata solo una regista, è stata un luogo. Una casa in cui si può entrare senza bussare. Dove trovi un bicchiere colorato sul tavolo, una poltrona a fiori, una finestra spalancata sul giardino. Dove si parla e si ride, ma si può anche piangere. Dove c’è spazio per tutto: per le parole e per il silenzio, per il dolore e per la danza. In Garage Demy, del 1991, omaggio al marito Jacques Demy, mancato l’anno prima, c’è tutta questa sua capacità di farsi spazio, di amare senza cancellarsi, di accogliere. Il film racconta la vita di Jacquot Demy, appunto, un ragazzino di 13 anni, il cui padre ha un garage e sua madre fa la parrucchiera. Jacquot si lascia affascinare da ogni tipo di spettacolo, il teatro, come il cinema o i burattini, si fa comprare una telecamera e comincia a girare il suo primo film amatoriale. Varda racconta la storia di Demy e della sua autentica vocazione per il cinema e per il musical. È un film sull’assenza, ma anche sulla continuità. Sulla memoria che a differenza di quanto crediamo non è mai qualcosa di immobile, ma che si evolve insieme a noi, come un amico invisibile, ma sempre presente. La memoria è una sensazione.

Guardare Varda oggi è un atto di resistenza. È un modo per ricordarci che esistono ancora film che non ci dicono quello che dobbiamo pensare, ma ci aiutano a sentire, che ci accompagnano nel nostro percorso di comprensione di noi stessi e del mondo. Che non giudicano come ci sentiamo, se siamo tristi, confusi, smarriti, ma che ci fanno compagnia, come i veri amici, come una lettera trovata in fondo a un cassetto, una vecchia canzone che all’improvviso ci fa piangere tutte le nostre lacrime ma anche sorridere al tempo stesso, perché ci ha presi alla sprovvista, come un bacio in fronte che non ti aspettavi, perché ci ha ricordato qualcosa di bello, che eravamo, o che abbiamo vissuto, e poi anche perché piangere forte all’improvviso fa anche molto ridere, è proprio buffo. È la stessa cosa che ci può succedere davanti a una fotografia scattata senza posa, magari non perfettamente a fuoco, proprio come quando si ride forte forte, e non si guarda in camera ma ci si guarda, un’immagine spontanea, che immortala un sentimento più forte di qualsiasi estetica, inevitabilmente vivo e quindi in movimento, inimmortalabile. L’amore è sempre sfuocato. Agnès Varda ci ha insegnato che si può giocare anche quando si è tristi. Che si può raccontare anche quando non si ha più voce. Che si può creare anche con poco, con nulla. Con quello che resta.

La rassegna “Giocare, sempre” dedicata ad Agnès Varda è disponibile in streaming su MUBI. Iscriviti qui per guardarlo gratis e ottieni 30 giorni di prova.

Facebook — Twitter — Follow @thevisioncom