Come per il grande terremoto che tutti aspettano nella baia della California, “the Big One” indica, in gergo medico, la catastrofica pandemia che potrebbe prima o poi annientare il genere umano. Si tratta di un evento di cui si discute ciclicamente tra addetti ai lavori e non, anche grazie a libri, serie TV e saghe cinematografiche che hanno da sempre alimentato l’immaginario collettivo con inquietanti scenari apocalittici. Ormai la tematica si è estesa insieme ai gattini anche ai videogiochi per smartphone (vedi Plague Inc.). La pestilenza è pop. Il giocatore veste i panni di un microorganismo che diventa progressivamente sempre più letale. Come si vince? Raggiungendo ogni angolo del globo e sterminando l’umanità. Con allarmismi spesso ingiustificati, anche i media tradizionali non si lasciano scappare titoloni da Grand-Guignol non appena trapelano informazioni su nuove e quanto misteriose malattie. Zombie hollywoodiani a parte, cosa dobbiamo realmente aspettarci in futuro? Assisteremo alla scomparsa definitiva delle malattie infettive o ci ritroveremo inesorabilmente in una puntata di The Walking Dead?

Il giornalista scientifico David Quammen, nel suo ultimo libro Spillover ha provato a rispondere a questi interrogativi ricostruendo minuziosamente la storia delle epidemie e delle pandemie degli ultimi anni dalla SARS all’Ebola.

Pur non essendoci un consenso unanime sulla terminologia, per distinguere tra epidemia e pandemia si utilizza solitamente il grado di estensione geografica del contagio: nel primo caso rimane localizzato in stati limitrofi, nel secondo, invece, si estende a livello mondiale in più di un continente.

Il messaggio conclusivo del libro è molto chiaro: la domanda ormai non è più se scoppieranno nuove epidemie o addirittura pandemie, ma quando, come e che impatto avranno.

A causa dei meccanismi biologici dell’evoluzione le chances di comparsa di nuovi microorganismi nocivi per l’uomo sono estremamente elevate. D’altronde, da quando esiste l’uomo esistono le malattie e dal momento in cui si sono sviluppate le prime comunità sono nate le epidemie.

In Armi, acciaio e malattie (Einaudi), un classico della saggistica scientifica divulgativa, il biologo e premio Pulitzer Jared Diamond spiega come certe epidemie abbiano addirittura accelerato lo sviluppo di alcune civiltà a scapito di altre, contribuendo al divario economico e politico tra nord e sud del mondo.

Se pensate, per esempio, che la conquista delle Grandi Pianure Americane sia avvenuta eroicamente a colpi di fucile da parte di intrepidi John Wayne vi sbagliate di grosso. L’asso nella manica dei colonizzatori europei sono state calde e morbide coperte infettate dal vaiolo, distribuite apposta ai nativi privi di immunità, ma questo non lo vedrete nella prossima stagione di Westworld. A riprova che ne uccidono più i germi che i fucili, basti considerare che la sola influenza spagnola del 1918 contagiò un miliardo di persone in tutto il mondo nell’arco di due anni, uccidendone circa 50 milioni, più della Prima Guerra Mondiale.

Nel valutare l’impatto delle pandemie nella storia del genere umano c’è chi si spinge ancora più lontano: per alcuni studiosi, se oggi abbiamo la Gioconda (e purtroppo anche i libri di Dan Brown) in fondo lo dobbiamo alla pestilenza che tra il 1346 e il 1353 quasi dimezzò la popolazione europea, provocando enormi sconvolgimenti politici e profonde ridistribuzioni delle ricchezze che gettarono le basi per il Rinascimento. Peste Nera 1 – Karl Marx 0.

Se diamo per assodato che il rapporto tra uomo e malattie infettive sia in un qualche modo inevitabile, è anche vero che questo si è evoluto nel tempo grazie alle innovazioni della medicina e di molte altre discipline. Esiste persino una branca della matematica applicata alla biologia che studia algoritmi per calcolare la propagazione delle epidemie e se vi state immaginando un incrocio tra Sheldon Cooper e Dr. House non siete poi così fuori strada. Tra uomo e microorganismi è in atto, insomma, una sorta di eterna battaglia tra chi sviluppa per primo le armi per reagire all’altro.

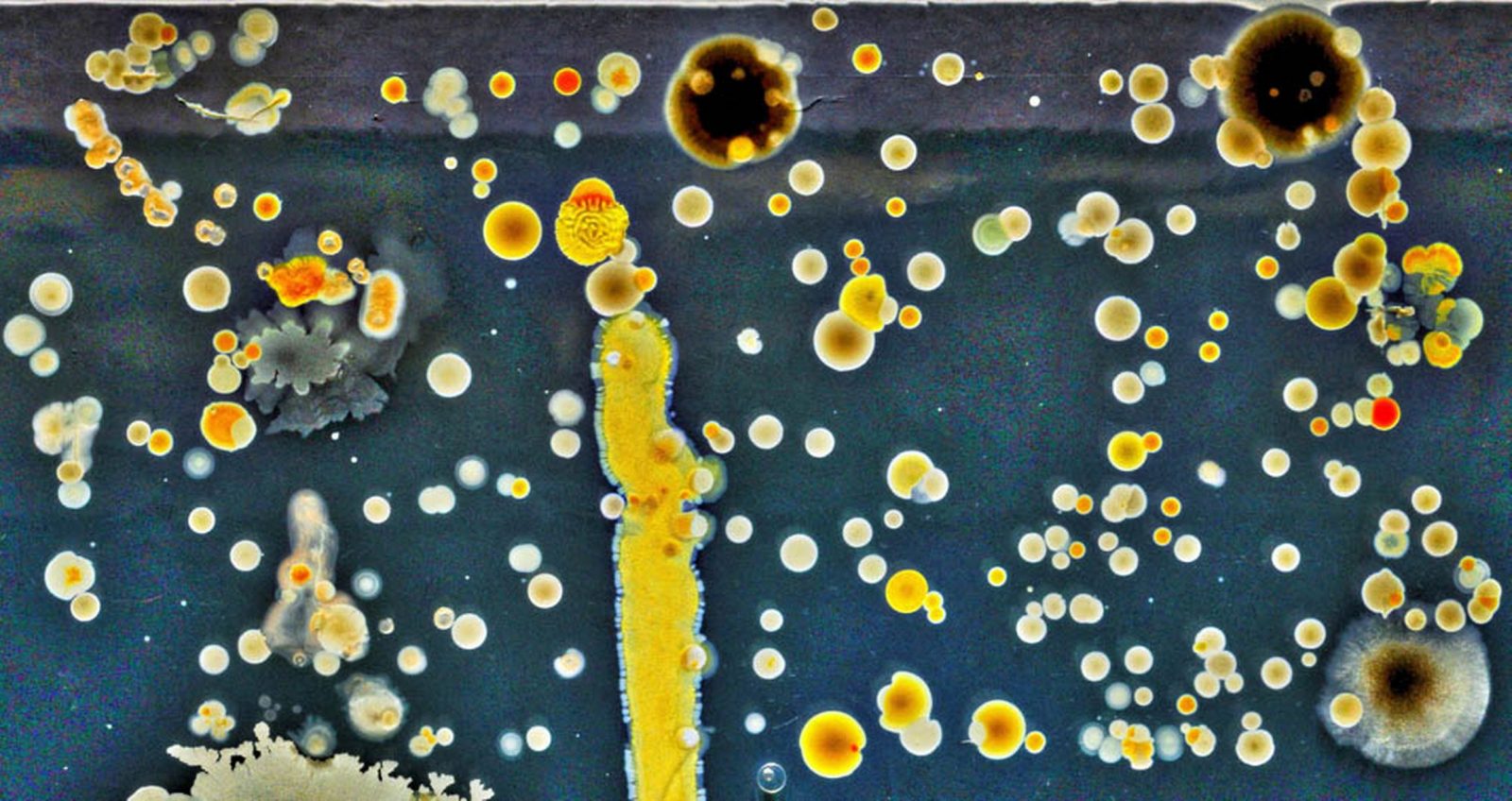

La “bomba atomica” della medicina è stato l’antibiotico, che a partire dagli anni ’50 ha inferto un colpo durissimo alle malattie batteriche, ridimensionandone notevolmente l’impatto. L’attenzione della comunità scientifica si è quindi focalizzata su altri agenti patogeni.

Nel 1997, il professore di politiche sanitarie Donald S. Burke ha identificato nei virus, e in particolare alcuni ceppi come i coronavirus e i virus influenzali, i possibili protagonisti delle epidemie a venire. Pur con esiti diversi, negli ultimi 15 anni i casi di SARS, A/H1N1, Ebola e Zika, sembrano aver confermato questa previsione.

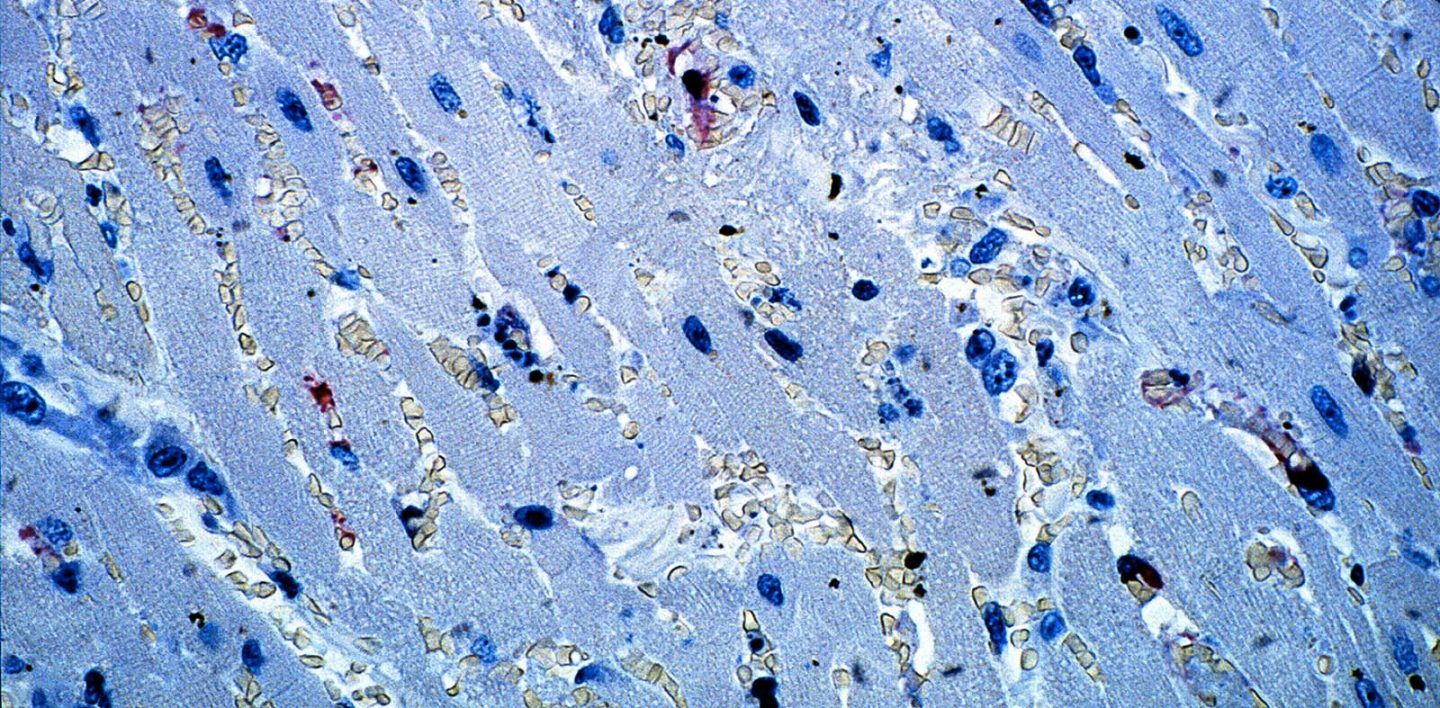

A differenza di altri microorganismi come batteri, funghi e protozoi, che pure sono responsabili di flagelli mondiali del calibro della malaria e della tubercolosi, i virus mutano più velocemente, aumentando le probabilità di diffondersi e acquisire proprietà potenzialmente letali per l’uomo.

La presenza di molti “serbatoi” naturali, ossia animali che albergano virus spesso senza apparente sintomatologia, rende poi virus candidati ideali per l’avvio di esplosivi focolai epidemici. Non è un caso che le malattie riportate sopra siano tutte zoonosi, ovvero patologie originate da un “salto” dall’animale ospite all’uomo.

Oltre alle caratteristiche biologiche dei virus, non bisogna inoltre sottovalutare i rapidi mutamenti dell’ambiente in cui questi prosperano e si diffondono. L’associazione tra esotica malattia mortale e sperduti paesi del Terzo Mondo è ormai archeologia e dobbiamo aspettarci di veder comparire patogeni a latitudini inaspettate, tipo il salotto di casa nostra.

Due sono tra i principali fattori sul banco degli imputati: da un lato l’evoluzione tecnologica nei trasporti, in particolar modo dei collegamenti aerei, che permettono alle malattie di circolare rapidamente senza confini; dall’altro gli sconvolgimenti climatici che modificano le tradizionali nicchie ecologiche dei patogeni.

Il virus Chikungunya, diffuso principalmente in Africa Centrale e nel Sud-Est asiatico e responsabile di una sindrome febbrile caratterizzata da intensi dolori articolari (il nome, in lingua Makonde, significa “ciò che piega”, “che contorce”), nel 2007 si è ad esempio manifestato in Romagna a causa del nuovo habitat del suo vettore, la zanzara tigre. Con buona pace di Tommaso Paradiso, una serata in riviera è diventata di colpo rischiosa come un Full Moon Party.

Per i motivi indicati fin qui, non è irragionevole supporre che gli eventi infettivi potranno assumere sempre di più una dimensione pandemica, piuttosto che epidemica, anche se Libero dice che è tutta colpa degli extracomunitari.

Un terzo fattore potrebbe complicare ulteriormente il quadro, riportando i batteri ad avere un ruolo di primo piano: la resistenza agli antibiotici. Avete presente tutte le volte che vi sentite il raffreddore e il giorno dopo dovete partecipare ad un’importante riunione aziendale, dovete partire per una vacanza prenotata da tempo o dovete fare da testimone al matrimonio del vostro migliore amico e allora, nel dubbio, vi auto-prescrivete un Augmentin®? Ecco a voi la farmaco resistenza.

Usare gli antibiotici è un po’ come un incontro di boxe: se non colpite subito, forte e con regolarità, ma tirate un pugno ogni tanto, lasciate il tempo ai vostri avversari di capire la vostra strategia, schivare i colpi e rispondervi a tono.

Il tradizionale armamentario farmacologico a nostra disposizione sta quindi perdendo progressivamente la sua efficacia a fronte di mutazioni che rendono quasi inattaccabili questi microorganismi, che imparano a difendersi dai medicinali che usiamo contro di loro. L’epoca d’oro iniziata con la scoperta della penicillina, che ha reso curabili malattie un tempo mortali come le polmoniti, potrebbe presto essere solo un ricordo. Ma non è solo l’antibiotico preso a caso, giusto per stare sicuri, la causa di tutto ciò, anzi. Uno dei grandi colpevoli è l’uso massiccio degli antibiotici in ambito agricolo e negli allevamenti intensivi, che rischiano di selezionare patogeni sempre più resistenti.

Parafrasando, una mucca curata troppo e male ci seppellirà.

Cosa possiamo fare, dunque, per evitare il peggio?

A seguito della crisi del virus Ebola iniziata nel 2013, l’Organizzazione Mondiale della Salute ha diffuso un comunicato stampa in cui venivano elencati gli errori commessi durante la risposta all’emergenza. Il documento ha messo nero su bianco come la mancanza di un efficace coordinamento internazionale abbia consentito all’epidemia di propagarsi. Il che, per il più grande ente di tutela sanitaria sulla Terra, grosso modo equivale a gettarsi in testa un barile di cenere, poi di pece e poi di piume.

Molti hanno visto in questo mea culpa uno spartiacque per ripensare completamente i meccanismi di sicurezza sanitaria globale. Altri hanno tuttavia sottolineato che, al netto del doveroso miglioramento delle capacità dei network mondiali, il primo intervento deve essere rivolto verso le condizioni economiche e sociali dei Paesi a rischio.

Facile a dirsi meno a farsi, certo, ma il succo è che quello che conta maggiormente è il contesto. Per arginare un incendio non basta avere tanti idranti, bisogna innanzi tutto evitare di costruire case di legno, e lo stesso principio vale per i focolai epidemici: i farmaci di ultima generazione servono a poco senza basilari norme igieniche e adeguate infrastrutture sanitarie. Della serie: provate voi ad arginare un focolaio di colera senza l’acqua corrente.

Le epidemie hanno sempre raccontato qualcosa del proprio tempo scavando nelle paure viscerali dell’uomo e della società e oggi più che mai fanno da specchio alle contraddizioni del mondo globalizzato, in cui i miracoli della scienza e i prodigi della tecnologia si scontrano con disuguaglianze profondissime.

Che, alla fine, era proprio quello che voleva spiegare la professoressa di italiano delle superiori leggendo della peste nei Promessi Sposi, santa donna.

Ebola non ha causato quasi 11.400 morti nell’Africa centro-occidentale solo a causa della sua letalità. Questa cifra si è raggiunta per l’inadeguatezza delle risorse, per l’inesperienza del personale medico, per la fragilità dei servizi sanitari locali, per l’assenza di un’efficace strategia di sorveglianza e gestione dei contagi e soprattutto per le pessime condizioni delle aree urbane più povere. Ebola ha ricordato a tutti che la nostra vera debolezza è la miseria che l’uomo ha costruito in quell’angolo di mondo come in tanti altri. Ma che ci vuoi fare, è la globalizzazione baby. Un Live Aid e passa tutto.

Gli sceneggiatori di Hollywood, e anche quelli indipendenti, possono dormire sonni tranquilli, con ogni probabilità il futuro ci riserverà nuove epidemie e nuove pandemie da cui trarre ispirazione.

Noi, nel dubbio, iniziamo a costruirci delle solide case di mattoni.