Chissà come mai ci sono nomi che restano e nomi, altrettanto grandi, che vengono cancellati velocemente, come una scritta sulla sabbia. È ingiusto, e penso che questo sia uno dei casi meno drammatici, eppure importanti, in cui effettivamente si sente la responsabilità di difendere, di ricordare, di tramandare il lascito di qualcuno, di un artista, che ha dato forma al suo sogno, che è un sogno capace di parlare a tutti noi. Shinji Sômai – regista giapponese mancato nel 2001 a soli 53 anni, che ancora oggi rimane un nome quasi invisibile al grande pubblico – è uno di questi nomi cancellati dal flusso della vita. Un nome che risuona solo e non sempre tra i grandi appassionati di cinema, ma si meriterebbe di apparire tra i grandi nomi mainstream della storia dell’immagine in movimento, anche perché è un tassello imprescindibile per mettere a fuoco il cinema giapponese anni ’80 e ‘90.

“Non è mai stato riconosciuto come un maestro eppure lo è chiaramente: un autore il cui lavoro merita di essere discusso,” disse il critico Chris Fujiwara sintetizzando questa figura. Le sue opere, sospese tra delicatezza e brutalità, raccontano con una chiarezza lancinante quel momento fragile e liminale che separa l’adolescenza dall’età adulta. E che in Giappone vengono chiamate seishun-eiga, letteralmente “film della gioventù”, quelle che nel mondo anglosassone chiamiamo coming of age, ma il termine da solo non basta a contenere la densità emotiva del suo cinema. Sômai non è mai stato un regista prolifico nel senso commerciale del termine, eppure ha costruito un linguaggio coerente, riconoscibile, spesso fondato su lunghissimi piani sequenza e su un uso poetico della macchina da presa che sembra quasi fluttuare insieme ai suoi personaggi. La sua è un’estetica che ricorda per certi versi Nicholas Ray o Jean Vigo, ma filtrata attraverso una sensibilità tutta giapponese: quella di chi osserva i giovani sul punto di diventare adulti e ne coglie insieme la furia, il coraggio, la vulnerabilità, la passione e lo smarrimento al tempo stesso. Oggi, grazie a MUBI, è possibile riscoprire tre titoli fondamentali della sua carriera: P.P. Rider (1983), Typhoon Club (1985) e Moving (1993). Tre film diversissimi tra loro, eppure legati da un filo comune: la crescita come tempesta, come frattura, come desiderio di libertà che si scontra con la durezza e la mancanza di sensibilità del mondo adulto.

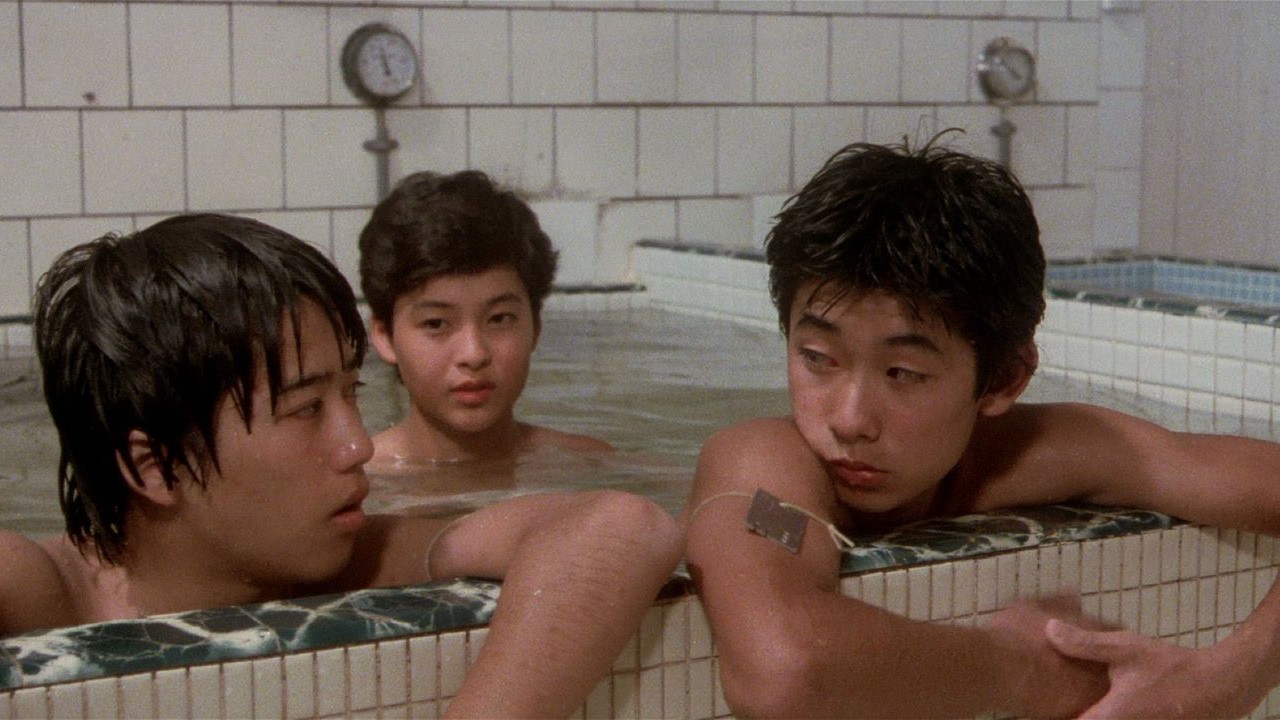

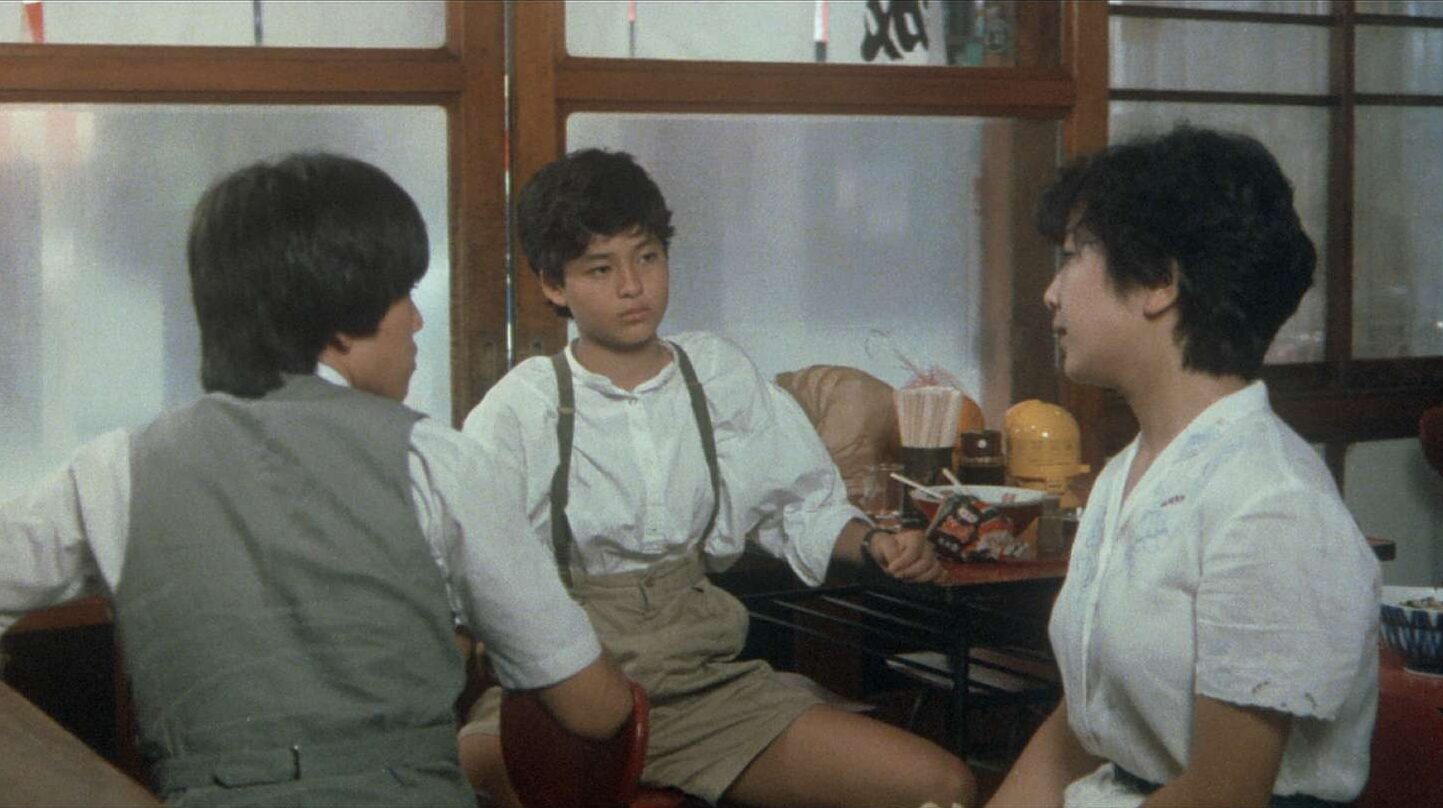

Nel 1983 Sômai dirige P.P. Rider, un’opera che si apre con immagini di palloncini colorati, mulini a vento giocattolo e fuochi d’artificio: segni di un’infanzia che rifiuta di svanire. È la storia picaresca di tre liceali che, nel tentativo di salvare un compagno di classe rapito, si ritrovano a fare i conti con la Yakuza e con la polizia. Il film è un viaggio caotico e ribelle, in cui i protagonisti si aggrappano con tutte le forze all’innocenza, mentre attorno a loro il mondo adulto mostra il suo lato più violento e corrotto. La macchina da presa di Sômai li segue con long take vertiginosi, spesso dall’alto, come a voler restituire un senso di precarietà e insieme di avventura. Nonostante il pericolo, i tre ragazzi continuano a giocare, a litigare, a sperimentare la vita come se fosse un campo da battaglia provvisorio, fatto di scelte goffe ma irripetibili. In P.P. Rider l’adolescenza è un continuo oscillare tra l’essere bambini e l’essere già adulti. Il tono surreale e ironico del film sottolinea questa ambivalenza, facendo emergere la crudeltà e la leggerezza che coesistono nella crescita.

Due anni dopo, con Typhoon Club, Sômai firma forse il suo capolavoro. Ambientato in una cittadina di provincia vicino Tokyo, racconta di un gruppo di studenti rimasti intrappolati nella loro scuola durante un uragano imminente. La cornice è minimale, ma diventa subito simbolica: fuori infuria la tempesta, dentro i ragazzi si confrontano con le proprie paure, i desideri, le insicurezze che fino a quel momento avevano nascosto. Una delle sequenze più forti è quella in cui i sei studenti ballano e urlano sotto la pioggia battente, liberando tutta la rabbia e la frustrazione che hanno accumulato nella loro vita. È un momento di pura catarsi, in cui il confine tra realtà e rito di passaggio si dissolve. L’uragano, metafora della giovinezza stessa, obbliga i protagonisti a guardarsi dentro, a riconoscere la fragilità dei propri sogni e l’angoscia del futuro che incombe. Typhoon Club è un film immersivo e liminale al tempo stesso, che costringe lo spettatore a rivivere l’incertezza di quell’età sospesa, con tutta la sua potenza naturale, istintiva, e la lucidità violenta che la contraddistingue. Non a caso, molti critici lo considerano uno dei migliori film giapponesi degli anni Ottanta: un’opera capace di restituire la tempesta interiore dell’adolescenza senza addomesticarla, senza mai ridurla a semplice nostalgia.

Ma è con Moving, presentato a Cannes nella sezione Un Certain Regard nel 1993, che Sômai si spinge oltre e porta il suo sguardo all’interno di un dramma familiare, ampliando la costellazione della sua storia. La protagonista è Renko, una bambina vivace che assiste impotente alla separazione dei suoi genitori. Questo film è forse il più doloroso e intimo del regista, perché mette in scena non solo la frattura tra due adulti, ma soprattutto l’effetto devastante che questa ha su una bambina. Senza buonismi, moralismi o retorica. Anche in questo caso emerge fin dall’inizio la sapienza di Sômai nel costruire le scene e le immagini, sia a livello compositivo, che simbolico. I tre infatti cenano “intorno un” a un tavolo triangolare, inquadrato facendo perno su un dei vertici acuti, quasi come una lancia. La famiglia appare già divisa, ciascuno a un lato della propria solitudine. Gli oggetti si fanno simbolo di sentimenti, illusioni, attitudini verso il mondo, così come gli spazi, i paesaggi. Ren osserva tutto: i riflessi negli specchi, le liti silenziose, le crudeltà sfuggite tra i denti, il risentimento, il dolore, la stanchezza, l’irreparabilità di ciò che è stato, come se fosse impossibile da aggiustare, nonostante tutti i tentativi. Sembra più responsabile del padre, che tratta come un bambino capriccioso, eppure rimane piccola di fronte all’immensità del dolore della madre, che inizialmente fatica ancora solo a comprendere, di un’amore che si sgretola. “Perché mi avete fatta?”, grida a un certo punto, cogliendo l’essenza di un dramma che non è solo suo, ma universale.

La forza di Moving sta nella capacità di mostrare la crescita come un atto traumatico. Renko non diventa adulta attraverso un percorso lineare, ma passando attraverso il fuoco, letteralmente. Prima salva le foto di famiglia dal falò che sta facendo il padre il giorno del trasloco, poi appicca un incendio a scuola, e infine il fuoco si fa catarsi nel suo incubo finale, il fuoco si prende la barchetta tradizionale col dragone, mentre i genitori scompaiono nel mare. Ren assiste impotente a un mondo che si sgretola e questo la fa crescere, in una scena incredibilmente simile al finale di 8 e 1/2, sulla spiaggia. Anche la pioggia, odiata dalla bambina, ritorna come elemento ricorrente: un diluvio che accompagna le rivelazioni più dure, come quando scopre la viltà del padre. Sômai costruisce immagini di rara potenza: Renko che stende il bucato sotto una luce irreale, la sua corsa disperata per fuggire da casa, la giraffa di peluche lanciata al padre, il vecchino che la ospita in casa dopo la sua fuga e che le dice, con disarmante semplicità, che i ricordi importanti del passato si contano sulle dita di una mano e che forse lui è vissuto così a lungo perché ha saputo dimenticare – intuiamo dal sorriso della moglie tutto il male che ha fatto alla sua famiglia. Moving infatti è un film che parla di memoria e di oblio, di ferite che non si rimarginano e di infanzie che bruciano, come i covoni di grano nella festa di paese che sembrano simboleggiare la fine stessa delle illusioni. Ren nel sogno grida: “Mamma, papà, non lasciatemi sola!”. Ma ciò che non vuole perdere è la sua immagine dei suoi genitori, la loro idealizzazione, considerarli come immagini, ruoli, archetipi, che in fondo non sono altro che fantasmi. È il punto più alto della tragedia, ma anche la presa di coscienza definitiva: crescere significa affrontare il dolore di ciò che si perde, imparare a sopravvivere tra le macerie, capire che la realtà è altro dall’immagine che noi ce ne siamo fatti per vivere.

Nei suoi film, Sômai ha sempre mostrato una tensione costante tra l’individuo e il mondo che lo circonda. Che si tratti di ragazzi in fuga dalla Yakuza, di adolescenti intrappolati in una scuola durante un uragano o di una bambina alle prese con il divorzio, il regista ha saputo trasformare le esperienze più personali in metafore universali della crescita, con uno sguardo perfettamente limpido e poetico, ma mai ingenuo. La sua direzione degli attori è magistrale: le scene tra bambini e adolescenti risultano sempre autentiche, mai forzate. La fotografia, l’uso della luce e delle ombre, i lunghi piani sequenza che sembrano seguire i personaggi senza mai interromperne il respiro: tutto contribuisce a un cinema che non consola, ma che restituisce la complessità dell’esperienza umana. È un paradosso che un autore del genere sia rimasto così a lungo nell’ombra. Forse perché le sue opere rifiutano la retorica, forse perché il suo sguardo non è mai compiacente. Eppure, riguardando oggi questi film, appare evidente quanto la sua voce sia stata unica e necessaria.

In un’epoca in cui il cinema adolescenziale viene spesso ridotto a cliché o a prodotto di consumo, riscoprire Sômai significa restituire verità a un racconto di cui tutti sentiamo il bisogno, a prescindere dalla nostra età, proprio perché universale. Tutti siamo stati bambini, tutti abbiamo dovuto fare i conti con la frattura della crescita. Le storie di Sômai ci ricordano che crescere è un continuo attraversare tempeste, incendi e fughe. E che, nonostante tutto, l’adolescenza è sempre il luogo in cui impariamo a resistere, a immaginare, a diventare ciò che siamo – e che di adolescenze nel corso della nostra esistenza ne attraversiamo tante. Shinji Sômai merita di essere riconosciuto come ciò che è sempre stato: un autore capace di raccontare l’essenza stessa della giovinezza, con una sincerità e una forza che ancora oggi ci lasciano senza fiato.

La rassegna cinematografica “Maree di giovinezza: tre film di Shinji Sômai” è disponibile in streaming su MUBI. Iscriviti qui per guardarlo gratis e ottieni 30 giorni di prova.

Facebook — Twitter — Follow @thevisioncom