C’è una scena ne I pugni in tasca in cui Augusto, l’unico di quattro fratelli ad avere una vita lavorativa e sociale “normale”, lavora nel suo ufficio mentre, fuori, la madre cieca e i due fratelli disabili si muovono goffamente in casa, in attesa che la quotidianità li inghiotta nel suo eterno ritorno dell’identico. È una scena silenziosa, teatrale, in cui il dramma della famiglia borghese italiana degli anni ‘70 – ma forse sempre attuale, in ogni tempo ed epoca – si cristallizza nella sua forma più pura: quella di un recinto asfissiante, claustrofobico, da cui sembra impossibile fuggire senza compiere un atto di violenza; in cui serpeggiano l’incomprensione, la paura e l’odio. Non è un caso che Marco Bellocchio, con questo suo esordio del 1965 disponibile su MUBI, abbia scardinato le regole del cinema italiano del periodo, mostrando come la vera rivolta, la più intima e straziante, non passi attraverso la politica o l’ideologia, ma attraverso la distruzione rituale e simbolica – e letterale – proprio della famiglia, questo ganglio di patologie relazionali sul quale ancora, nel dolore, si regge la società.

Bellocchio, all’epoca venticinquenne, esordì quindi con un film coraggioso, che schiva qualsiasi compromesso, disturbante, scomodo, dissonante, che non ha alcun timore di girare il coltello nella piaga fin dai primi istanti. La regia, accompagnata dalla musica di Ennio Morricone, incalzante e straniante al tempo stesso, spiazza continuamente lo spettatore, procedendo sicura con un accumulo di tensione fino al culmine. Bellocchio, in questo modo mette in scena l’esplosione-implosione della famiglia, ma anche dell’individuo, della società, dell’ordine costituito su quella struttura sociale e le sue dinamiche sentimentali ed emotive. Il collasso dell’amore incondizionato, del legame di sangue, il fallimento di questa istituzione culturale.

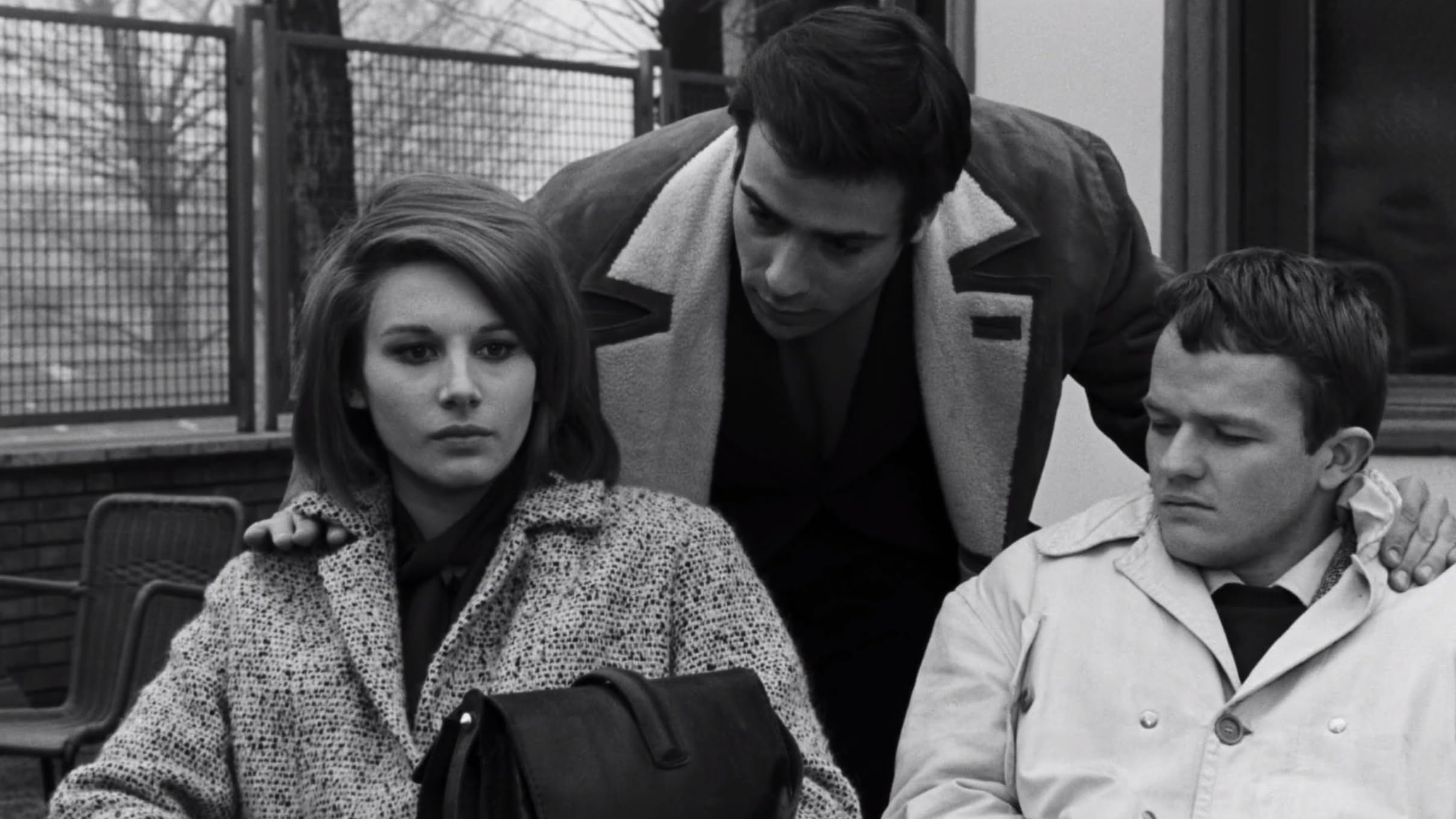

Al centro del film – che vinse il Premio Città di Imola, il Nastro d’argento come miglior soggetto, e la Vela d’argento al Festival del cinema di Locarno – c’è Sandro, interpretato da un incredibile Lou Castel, un giovane epilettico, disoccupato e isolato dal mondo, che vive con la madre (Liliana Gerace), il fratello maggiore Augusto (l’unico che lavora, avvocato, interpretato da Marino Masé), il fratello Leone (Pierluigi Troglio), affetto da disabilità cognitiva, e la sorella Giulia (Paola Pitagora), con cui ha un rapporto morboso e ambiguo. Sandro prova un profondo odio per il mondo che lo circonda, che riverbera e al tempo stesso è suscitato da quella sua famiglia sghemba, condannata a tramutarsi in un giogo anno dopo anno, in un orizzonte futuro desolante. Sandro rifiuta il mondo senza nemmeno tentare di farne parte, perché sa di non poterci riuscire, è una sorta di rinuncia antisociale: non cerca lavoro, non studia, non prova nemmeno a costruire una sua indipendenza, a crescere come uomo. E sa che tutti loro peseranno per sempre sulle spalle di Augusto, l’unico elemento del nucleo che è riuscito a integrarsi, a essere parte del mondo, con tutte le sue brutture e contraddizioni, ma in perfetta sintonia. Sandro vive nell’attesa dalla sua privata apocalisse personale che provocherà lui stesso. Per lui non c’è riparo, non c’è tregua né spazio sicuro, come simboleggia bene la malattia che si porta con sé tutta la famiglia, l’epilessia, una malattia improvvisa, sovversiva, travolgente, violenta.

La famiglia, in Bellocchio, infatti non è mai rifugio: è gabbia, patologia, coazione a ripetere, trappola. E ne I pugni in tasca questa condizione è portata al parossismo. La madre, cieca, rappresenta l’invisibilità dell’autorità genitoriale, la sua incapacità di vedere e quindi di guidare. Augusto, il fratello maggiore, rappresenta l’adattamento passivo, l’obbedienza al sistema, la volontà di “salvare le apparenze” a ogni costo. Per Sandro invece è chiaro che la famiglia non possa essere salvata, ma solo distrutta. Eppure non si fa portavoce di una rivoluzione collettiva. Sandro non ha ideali né ideologie, non aderisce a una causa. Il suo gesto è privato, autarchico, anarchico. Vuole liberare Augusto, e sé stesso, anche se in modo diverso. E per farlo sente di doversi liberare della madre, del fratello, della sorella, di tutto ciò che lo intrappola, che lo lega, che gli conferisce un’identità, che lo tiene in vita. Ma la sua è una libertà per litote: non è la conquista di uno spazio nuovo, o più ampio, non è il superamento di un confine, ma è la distruzione dello spazio in cui già esiste. Bellocchio non condanna Sandro, né lo giustifica: lo osserva, lo segue, ne documenta la lucida follia. L’assassinio della madre, l’idea di eliminare il fratello disabile, l’ambiguità incestuosa con la sorella: tutto ciò viene raccontato senza pruderie e indignazione. È come se il regista dicesse: “Ecco cosa succede quando si vive in una prigione senza uscite”.

È difficile non vedere in I pugni in tasca anche una feroce critica alla borghesia italiana. La casa in cui si svolge il film – una villa decadente in mezzo alle colline emiliane – è il simbolo di un ceto sociale in declino, che vive di rendite, senza futuro né desiderio. I personaggi si aggirano tra stanze spoglie, corridoi infiniti, scale vuote: tutto parla di una vita congelata, sospesa tra il passato e il vuoto. In questo senso, il film anticipa molte delle riflessioni che Pier Paolo Pasolini porterà avanti negli anni successivi: la borghesia come classe morta, incapace di evolvere, che si riproduce per inerzia e per paura; ma riprende anche molti temi cari a Moravia, come l’alienazione sociale, l’ipocrisia e la difficoltà di comunicazione, oltre alla pervasiva crisi – o meglio morte ormai avanzata – della borghesia. Sandro, allora, è anche il sintomo di questa fine. . Sandro, allora, è anche il sintomo di questa morte. Non è il malato, ma il testimone di una malattia più grande, un’epidemia subdola e collettiva. La sua follia non è individuale, è sistemica. Il suo gesto estremo non è una devianza, è la sola risposta possibile a un’istituzione – la famiglia borghese – che ha fallito.

Ma proprio quando il protagonista sembra essere riuscito a liberarsi del fardello familiare, ecco che il film ci riporta alla realtà: la rivoluzione privata di Sandro fallisce. La sorella Giulia lo respinge, il fratello maggiore lo allontana. E lui stesso è sempre più fragile, più isolato, più malato. L’ultima scena – in cui ha una crisi epilettica nel bosco, solo, lontano da tutti – è il vero epilogo: non c’è redenzione, non c’è catarsi. Solo il corpo che crolla, la mente che si spegne, la solitudine definitiva. Ed è proprio questo che rende il film profondamente politico: non perché denuncia, ma perché liquida. Come scrisse Grazia Cherchi nel 1966 su Giovane critica: “Il film […] analizza il comportamento di un adolescente, e tale comportamento comprende anche certe reazioni, sprovvedute, infantili e di comodo, al mondo degli adulti. Il regista dà ben poco peso alle reazioni irriverenti di Alessandro, non solo non le prende sul serio, ma ci si spazientisce subito (e il suo film è un film impaziente per spettatori impazienti). Il motivo per cui il film mi sembra importante è che da esso traspare che non c’è nulla da profanare. I ‘valori’ sbeffeggiati da Alessandro non sono valori per Bellocchio, e quindi non richiedono una seria confutazione. Si è già con questo film in un periodo di molto posteriore alla ‘crisi dei valori’. Si riparte da zero. Se così non fosse, la ‘battaglia’ di Bellocchio sarebbe arretrata e, in qualche modo, interna al sistema. Né c’è traccia nel suo film di ansia di tipo mistico o religioso […], si descrive o si accenna a descrivere, un mondo borghese che è solo putrefazione e che non ha possibilità di riscatto. Anzi, non c’è nemmeno un mondo borghese, ma gli ultimi suoi rantolanti sussulti. Solo in questo senso è accettabile la definizione di film di rottura. Il film, ripeto, ha liquidato definitivamente, non solo il vecchio mondo di valori, ma anche la polemica con essi”. In questo senso, I pugni in tasca non è un film che si schiera contro qualcosa: è un film che prende atto della fine di tutto. Il gesto di Sandro non ha più bisogno di giustificazioni morali, perché non c’è nulla da giustificare. Nessun valore da difendere, nessuna tradizione da smascherare, nessun ordine da sovvertire. Bellocchio non ci offre una via d’uscita, ma ci costringe a guardare in faccia la realtà: la famiglia – e con essa l’intero ordine sociale – si distrugge, o si sopporta.

A quasi sessant’anni dalla sua uscita, I pugni in tasca resta un film profondamente disturbante, ancora violentemente attuale. Ha anticipato le inquietudini esistenziali del ’68, ma anche quelle del post-’68: la disillusione, l’impotenza, la rabbia senza sbocco dei giovani. È un film che ha influenzato generazioni di cineasti – da Bertolucci a Moretti – ma che continua a parlarci anche oggi, in un’epoca in cui la famiglia resta al centro della società, nel bene e nel male, protagonista di una narrazione forse sempre più ambigua, fatta di idealizzazione e rimozione, di trauma e possibilità di redenzione, di guarigione, di cura. Eppure culla di ogni possibile ferita, di ogni possibile deformità. Bellocchio, con il suo esordio, non ebbe paura di far esplodere il nucleo simbolico della società, mostrando che anche nell’intimità si genera violenza, che l’amore può diventare dipendenza, che la casa da rifugio può diventare trappola. E lo ha fatto con una lucidità disarmante. I pugni in tasca allora appare come il grido di chi ha capito che non può esistere libertà senza rottura, ma che ogni frattura ha un prezzo altissimo, per il gruppo e per il singolo, che a volte coincide con una morte e con una rinascita. Ed è questo che lo rende, ancora oggi, un capolavoro. Come dice Alessandro: “Questa casa non è mai stata così viva come per un funerale”.

“I pugni in tasca” è disponibile in streaming su MUBI, all’interno della rassegna “A cura di Luca Marinelli”. Iscriviti qui per guardarlo gratis e ottieni 30 giorni di prova.

Facebook — Twitter — Follow @thevisioncom