Il 14 maggio scorso, Sofia Coppola ha compiuto 53 anni e, per l’occasione, l’attrice Kristen Dunst ha pubblicato su Instagram una foto di loro due risalente a molti anni prima. Per la precisione, a venticinque anni fa, ossia l’anno in cui è nato il sodalizio artistico tra regista e attrice, e anno in cui uscì nelle sale un film che è diventato subito un cult e che rimane ancora oggi a distanza di un quarto di secolo una pietra miliare del cinema indipendente statunitense. Il giardino delle vergini suicide, il debutto alla regia di Coppola, disponibile su Mubi, non è solo l’esordio di una regista che nel tempo ha consolidato la sua carriera diventando un punto di riferimento. È l’inizio di un’estetica che ha dominato l’immaginario degli anni Zero, una sorta di moodboard audiovisiva delle tendenze che da quel periodo in poi avrebbero delineato l’iconografia di una scena underground sia statunitense che europea. In sostanza, è l’inizio di un’era.

È facile parlare di cult quando sono passati venticinque anni e l’eredità di un film è chiara. Per comprendere la genesi di un fenomeno bisogna però interrogarsi su quali siano gli elementi che fanno sì che un’opera cinematografica, specialmente un esordio, ponga le basi per qualcosa di più duraturo e che, soprattutto, possa venire riscoperta nel tempo anche tra le generazioni che nel 1999 non erano ancora nate. Perché The virgin suicides, questo il titolo originale del film tratto dal romanzo omonimo di Jeffrey Eugenides del 1993, è uno di quei film che è al contempo pregno del contesto storico e culturale in cui è stato concepito e realizzato, ma anche del tutto slegato dal peso del tempo che in molti casi trasforma i prodotti di culto generazionali in miti dello ZeitGeist apprezzabili anni dopo per il loro valore simbolico, più che per quello artistico. Ci sono infatti decine e decine di film che raccontano l’adolescenza e che hanno avuto un enorme successo nel momento in cui sono usciti ma che rimangono quasi del tutto confinati a un periodo che li rende meno fruibili a distanza di anni. Pensiamo per esempio a lungometraggi come Il tempo delle mele o Tre metri sopra il cielo, per citare due cult giovanili degli anni Ottanta e degli anni Zero; entrambi hanno lasciato l’eredità di un immaginario condiviso, i suoni, i volti dei protagonisti, le ambientazioni, e al contempo entrambi, visti con uno sguardo del presente, manifestano un certo invecchiamento.

È una conseguenza molto comune quando si parla di giovinezza e della cultura che vi è legata, dal momento che la mitologia prodotta da questa fase della vita è forse la più istantanea, intensa, più che estesa e inafferrabile. Basta distrarsi un attimo e, da che si è i più informati su ciò che va di moda, le scarpe più gettonate o il musicista più in vista, lo slang e i nomi giusti, si diventa lo zio della stanza che fa domande imbarazzanti sui trend dei teenager. Non è una colpa non avere contezza di tutti i trend adolescenziali che si alternano a distanza di poco tempo, fa parte della crescita. Ma questo invecchiamento così veloce, quando il tema di un film è esattamente quel momento della vita, rischia di trasformare un prodotto cinematografico in una fotografia invecchiata presto, e così come ridiamo dei paninari degli anni Ottanta o dei vestiti fuori moda usati in Dawson Creek’s, possiamo trovarci a provare lo stesso sentimento di caducità nei confronti di un film coming of age.

Tutto questo non è successo a Il giardino delle vergini suicide che, al contrario, più passa il tempo più rinforza il suo valore universale e astratto dal tempo. Ed è qui che risiede la differenza tra il racconto di un’estetica, valido o meno, e la creazione di un’estetica che parte da un lavoro di reinterpretazione di icone e topoi narrativi che prescindono dal periodo in cui prende luogo il racconto. Nel caso del film d’esordio di Sofia Coppola, siamo nel 1974 – più di vent’anni prima del tempo reale in cui è stato girato – un espediente che, più che per le circostanze storiche del tutto marginali ai fini della trama, rinforza invece quelle dell’immaginario che vuole creare la regista. Come spesso ha sottolineato Coppola a proposito dei suoi film, dove le figure femminili sono protagoniste e l’ambiente circostante fa solo da sfondo per la trama, è il dramma interiore, quello delle mura domestiche e delle pareti della propria coscienza che vuole raccontare, sia che si tratti dei giardini di Versailles che delle moquette di Graceland. In questo caso, l’azione del film si divide tra due luoghi emblematici per la formazione degli adolescenti: la casa, dove nella propria camera ciascuno crea il suo altarino fatto di poster, peluches e oggetti carichi di senso che rimarranno nei ricordi a comporre il set della formazione individuale, e la scuola, punto di incontro e di scambio, sia brutale che eccitante, con i propri coetanei, unici veri interlocutori di una fase transitoria della vita ma fondamentale proprio per la sua brevità. È nell’adolescenza, infatti, che si ha esperienza dei primi assaggi di maturità, avvolti da una bolla che simula la vità adulta e che tradisce la distanza che intercorre tra l’essere un teenager e l’essere grandi. In questo senso, le feste, il ballo di fine anno e tutte le altre occasioni per giocare a essere più maturi di quello che si è in verità, diventano i momenti topici della crescita personale, momenti in cui ci si misura non solo con la curiosità e l’entusiasmo ma anche con le delusioni, la violenza e i traumi.

È infatti in queste occorrenze che la storia delle cinque sorelle Lisbon, figlie della provincia americana, ragazze della porta accanto, bionde e angelicate, ma anche normali e leziose – più semplicemente: adolescenti – prende le svolte che dirottano il racconto verso un epilogo che ricorda le trame delle tragedie classiche per quanto estremo e catartico. Il suicidio di una di loro, la più piccola, di appena tredici anni, che viene preceduto da un tentativo fallito e poi messo in atto proprio durante una festa organizzata dai genitori per far socializzare la ragazza, è l’inizio della tragedia, il preludio del momento finale in cui ciascuna di loro si toglierà la vita nello stesso momento. Isolate dal mondo, le sorelle sublimano il loro impulso al desiderio di vita e di scoperta tipico dell’adolescenza nel suicidio collettivo, in una sorta di vendetta contro due genitori incapaci di lasciarle libere di crescere ma anche contro un mondo piccolo e provinciale che parla alle spalle, giudica e crea un clima asfissiante. Per tutto il film, infatti, incombe lo spettro di un virus che ha infestato la cittadina, attaccando gli alberi delle vie residenziali, un morbo che si diffonde silenziosamente e che si fa strada nella vita di tutti gli abitanti senza che loro se ne accorgano, esattamente come l’istinto al suicidio di queste cinque ragazze.

Solo i coetanei delle Lisbon, affascinati dal loro mistero – ulteriormente accentuato dal veto imposto alle ragazze di non uscire di casa in seguito a una notte brava durante il ballo di fine anno –, riescono a osservarne i movimenti come se fossero un’attrazione in uno zoo. Da lontano, trovano un modo di comunicare con loro, mentre la signora Lisbon prova a renderle ancora più protette e prigioniere eliminando ogni traccia di mondo esterno, quegli elementi adolescenziali che creando il ricordo condiviso della giovinezza: bruciare i vinili di musica rock, staccare il telefono. Come se interrompere quel legame tra la cultura pop, le abitudini dei teenager e l’età della scoperta della propria personalità interrompesse anche la loro crescita. E questa operazione di prigionia e isolamento, che viene ribaltata con il gesto di libertà più estremo, ossia quello di togliersi la vita, funziona proprio come castrazione dello sviluppo individuale. Quelle camerette piene di immagini sacre – Coppola spesso attinge anche all’immaginario cattolico nella sua composizione della messa in scena – e al contempo profane, dalle Madonne ai dischi degli Aerosmith, sono la tomba della giovinezza delle sorelle Lisbon. Se nel mondo reale i luoghi della nostra adolescenza rimangono intatti a simboleggiare la morte del nostro passato, nel caso delle vergini suicide diventano un sepolcro vero e proprio, l’ultimo posto in cui saranno state vive.

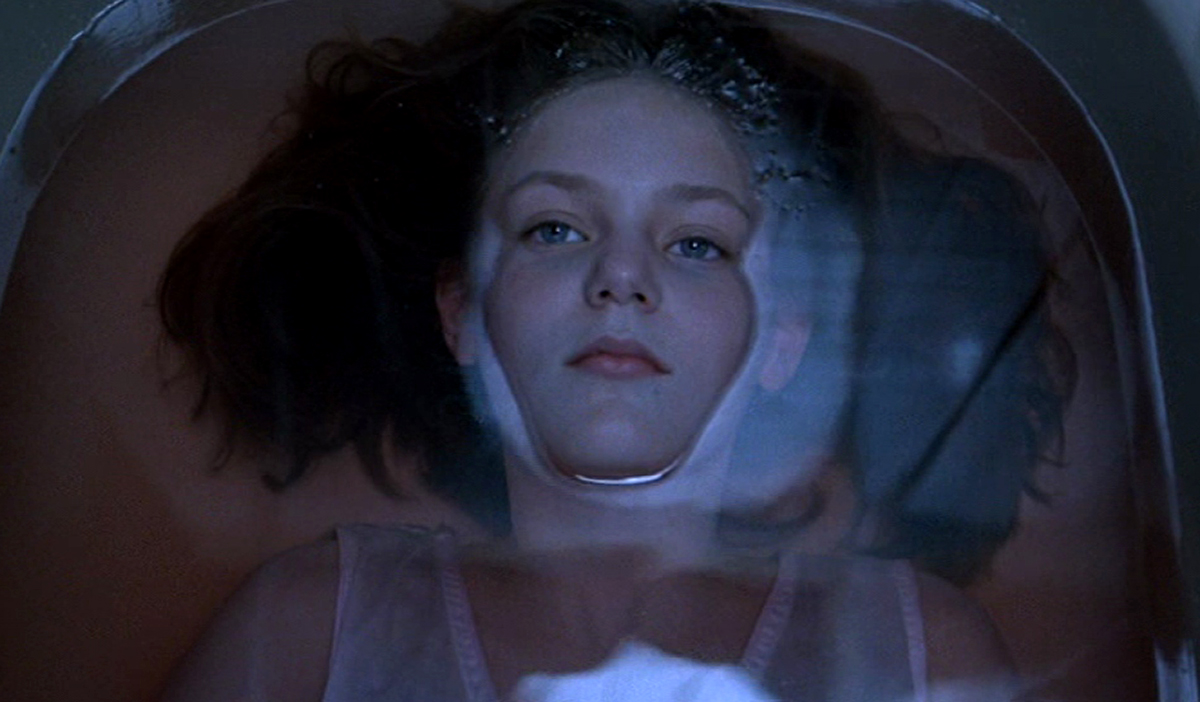

L’universo onirico delle vergini suicide, ragazze eteree, bionde, filiformi e dall’aspetto preraffaellita – una su tutte, la protagonista Lux, interpretata da Kristen Dunst, che da questo film in poi diventerà una musa di Sofia Coppola – è una miscela di tristezza malinconica e desideri eccitanti. Ha il sapore del liquore alla pesca che Josh Hartnett offre alla protagonista di nascosto, durante il ballo di fine anno, ma anche l’odore di erba del campo di football dove i due hanno un rapporto sessuale, prima che lui abbandoni Lux, sdraiata sul prato, sola, nonostante sembrasse così innamorato. Ha l’aspetto dei braccialetti di plastica colorati che Cecilia, la sorella più giovane, la prima a morire, indossa alla festa per nascondere i tagli alle vene che si è fatta. Ma soprattutto, ha il suono della colonna sonora degli Air, che per questo film composero Playground Love, una delle loro canzoni più belle che fa da motivo per tutta la durata de Il giardino delle vergini suicide, a riprova del sodalizio estetico tra Sofia Coppola e il mondo della cultura indipendente, non solo cinematografica ma anche musicale. È così, infatti, che si dà vita a un cult generazionale che non rimane solo un film di genere, ma diventa un racconto immortale di un periodo molto specifico, che ciascuno vive a suo modo, nel luogo dove è nato e negli anni in cui si è formato, ma anche universale. E dopo venticinque anni, possiamo dire che The virgin suicides ha superato la prova del tempo che rende grottesco ciò che da adolescenti ci sembrava straordinario, non diventando mai vecchio, proprio come le sue protagoniste.

“Il giardino delle vergini suicide” è disponibile in streaming su MUBI. Iscriviti qui per guardarlo gratis e ottieni 30 giorni di prova.

Facebook — Twitter — Follow @thevisioncom