Nell’estate 2023 sui social network, e soprattutto su TikTok, è diventato virale un audio in cui una consigliera del comune di Venezia grida “Attenzione borseggiatrici, attenzione pickpockets!”, nel tentativo di mettere in guardia qualche malcapitato turista da un possibile furto. Nonostante i suoi modi abbiano sollevato non poche critiche, è innegabile come i suoi video e quelli di altri autoproclamatisi vigilantes abbiano trasformato la denuncia in fenomeno mediatico, creando un clima fatto di paure collettive e stereotipi e ingigantendo il fenomeno del borseggio molto al di sopra di quanto stimato dai dati reali. Mettendo in scena uno spettacolo virale in cui la sensazione di emergenza e insicurezza erano costanti, si è finito così per fomentare discorsi politici e sociali che, invece di guardare a strategie di prevenzione, incoraggiavano un certo giustizialismo fai da te. Nella sua sinteticità, “Attenzione pickpocket” è diventato ben presto un successo pop, remixato o utilizzato per creare meme virali. Se provassimo a immaginarne un ribaltamento di prospettiva e di estetica, in cui il ladro, cioè, non è ridotto al reato né a una minaccia generica e impersonale e dove l’atto del borseggio diventa una coreografia di precisione, una liturgia dei dettagli, sarebbe impossibile non pensare al capolavoro di Robert Bresson del 1959, Diario di un ladro appunto, disponibile in streaming su MUBI all’interno della rassegna cinematografica “Attenzione borseggiatori”.

All’epoca attore non professionista, Martin LaSalle venne scelto da Bresson per interpretare Michel, un giovane che trascorre le giornate scrivendo il proprio diario in una squallida stanza in affitto: un’anticipazione della cella carceraria che lo attende. Su di lui grava un senso di colpa indefinito legato alla madre anziana e malata, che non trova mai la forza di andare a visitare, nonostante le sollecitazioni della vicina Jeanne (Marika Green). L’amico Jacques (Pierre Leymarie) cerca di procurargli lavori regolari e rispettabili, ma Michel è ormai catturato dal fascino segreto del borseggio. Si immerge nella lettura di una biografia dell’avventuriero irlandese del Settecento George Barrington, maestro del furto, e stringe rapporti con una banda che lo istruisce nella tecnica: sganciare orologi, sottrarre portafogli, far sparire gli oggetti di mano in mano per non lasciare tracce, persino infilarli momentaneamente nelle tasche di ignari passanti per poi recuperarli più tardi, quando il pericolo è passato.

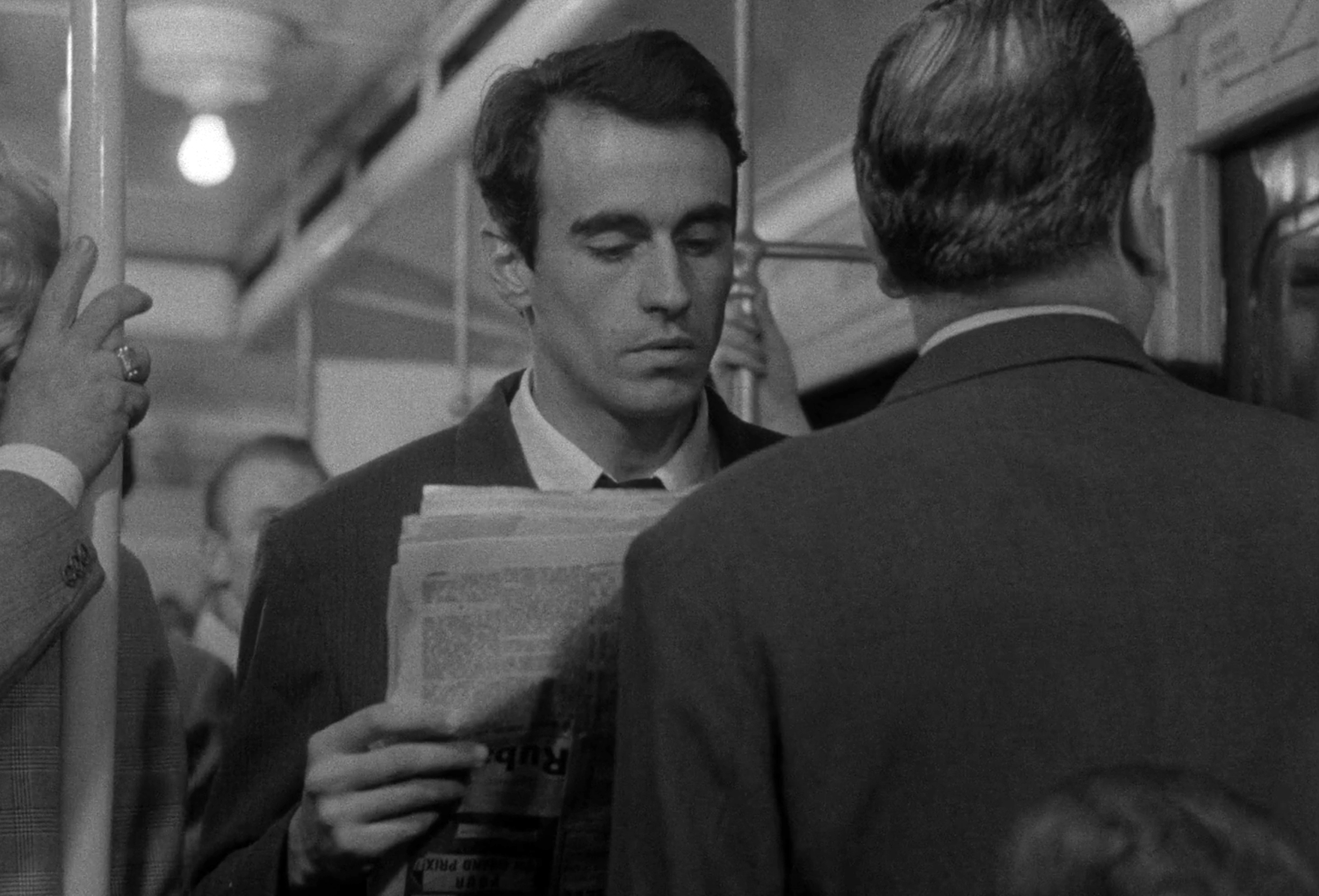

I furti, filmati da Bresson con una precisione chirurgica, non hanno nulla del sensazionalismo poliziesco: diventano piuttosto un rituale, una sorta di danza delle mani, coreografia segreta che trasforma l’atto illegale in un gesto quasi astratto, puro movimento nello spazio. Bresson ingaggiò un vero borseggiatore, Henri Kassagi, per insegnare i trucchi agli attori e interpretare uno dei ladri, che dopo il film si riciclò come prestigiatore perché ormai troppo riconoscibile per tornare al suo vecchio mestiere. Il vero centro di Diario di un ladro, però, non è il borseggio, ma il tormento morale di Michel: un uomo diviso tra l’attrazione per l’atto proibito e la possibilità di redenzione. Nei racconti fuori campo, che accompagnano le immagini come un diario interiore, Michel ci introduce a un’anima inquieta, incapace di trovare posto nella società, alla ricerca di un senso più alto, di una grazia che non si concede facilmente. Come spesso si sottolinea nelle note critiche, infatti, la pellicola prende ispirazione da Delitto e castigo, di Fëdor Dostoevskij. Ma Michel, con la sua versione annacquata e incerta del nietzschianesimo di Raskol’nikov, il protagonista del classico della letteratura russa, non è che un ladruncolo, privo della volontà di mostruosità dell’altro assassino. I suoi reati non superano mai la dimensione della piccola trasgressione comune. Solo la sua immaginazione nevrotica li ingrandisce fino a dargli proporzioni epiche. La sua scelta di sfidare ogni giorno il rischio e la possibile vergogna sociale è complessa, ma non perché, come Raskol’nikov, si chieda con terrore se sia davvero capace di compiere il crimine. Rubare non è sempre una scelta così mostruosa da prendere.

Michel, infatti, ruba perché è l’unico gesto che lo fa sentire vivo in un mondo che va spegnendosi. “Non ho mai saputo se ero felice, se ero vivo. Solo il gesto mi dava un senso, un brivido di vita che tutto il resto non mi dava”, dice scrivendo il suo diario. Il furto lo ricollega al flusso della vita che lo circonda, dal quale altrimenti si sente disperatamente escluso, e che ai suoi occhi appare pateticamente impoverito. Bresson mette in scena il cammino di un’anima errante, capace di provare piacere solo nell’atto clandestino di sfiorare la moltitudine umana a cui, in realtà, sente di non appartenere. Se si guarda Diario di un ladro oltre la sua dimensione spirituale, emerge anche una lettura sociale e politica. Michel vive ai margini, senza un lavoro stabile, alienato rispetto a ogni forma di appartenenza comunitaria. Il borseggio diventa allora un gesto ambiguo: da un lato, atto di ribellione contro le regole di una società che non lo riconosce; dall’altro, una forma di interiorizzazione delle stesse logiche capitalistiche. Michel prende non per sopravvivere, ma per aderire a un ritmo compulsivo, per provare l’ebbrezza del possesso momentaneo. In questo senso, la pellicola di Bresson può essere letta anche come una parabola dell’alienazione moderna: l’individuo che, incapace di relazioni vere, cerca senso nella ripetizione di un atto vuoto, che replica su scala individuale la stessa astrazione e freddezza che il capitalismo ha prodotto su scala sociale.

Pur essendo stati girati a quarant’anni di distanza e ai lati opposti del globo, Diario di un ladro presenta diversi parallelismi con un altro classico – con cui condivide anche il titolo originale – presente nella rassegna di MUBI: Pickpocket, del regista cinese Jia Zhangke. Entrambi i film, infatti, esaminano una verità universale: la nostra umanità è sempre più incompatibile con l’accelerazione neoliberista della modernità. In tutte e due le pellicole, i protagonisti sono borseggiatori ai margini della società ed entrambi i registi ricorrono a attori non professionisti e a uno stile asciutto e minimale. Tuttavia, mentre Bresson trasforma il gesto del furto in un atto quasi rituale, carico di tensione morale e spirituale, nella pellicola asiatica del 1997 il borseggio è un mezzo per esistere, un modo di sentirsi vivi in un contesto sociale che esclude Xiao Wu, il suo protagonista, e lo lascia sospeso tra desiderio di appartenenza e isolamento. In Jia, il realismo della messa in scena serve a mostrare la durezza della vita quotidiana, l’inadeguatezza di chi resta ai margini del nuovo capitalismo cinese e la precarietà delle relazioni umane, mentre sullo sfondo la sovranità di Hong Kong passa dalla Gran Bretagna alla Cina, iniziando una transizione che coinvolgerà ogni aspetto del Paese.

“Non sono i gesti che mi salvano, ma la presenza di chi mi guarda con fiducia. Solo l’amore può rompere il mio isolamento”, dirà a un certo punto Michel. La sua solitudine è la solitudine dell’uomo contemporaneo: circondato da merci, da flussi di denaro e di corpi che si sfiorano senza mai conoscersi. Eppure Bresson lascia intravedere uno spiraglio. Nel volto della donna che attende Michel dietro le sbarre, nell’intensità di un incontro che rompe la ripetizione sterile, si affaccia la possibilità di redenzione. L’amore, fragile e non spettacolare, diventa la sola forza capace di scalfire la durezza dell’alienazione. Non l’amore romantico come consumo, ma quello che restituisce all’altro il suo volto, che ricostruisce un “noi” là dove il capitale non ha fatto altro che renderci particelle disperse che corrono all’impazzata senza poter incontrarci davvero.

“Diario di un ladro” e “Pickpocket” sono disponibili in streaming su MUBI. Iscriviti qui per guardarlo gratis e ottieni 30 giorni di prova.

Facebook — Twitter — Follow @thevisioncom