Oggi che il diventare adulti assume contorni molto incerti e sfocati, mi capita spesso di chiedermi con quali tappe personali abbia sostituito i canonici riti sociali per ritrovarmi – da un giorno all’altro – a non pensarmi più come a un “ragazzino” anche se non ho intenzione di sposarmi, né di diventare padre o di collezionare vini pregiati da far invecchiare in cantina. Lo scarto, per me, si è condensato tutto in due gesti particolari: archiviare fogli su fogli nel tentativo di creare una cartella sanitaria fisica, in un periodo in cui è facilmente accessibile online, solo per posa, senza sapere cosa serva davvero tenere, cosa no, che farci dopo; e imparare a cucinare, non tanto per sopravvivenza, ma come atto di cura verso me stesso e gli altri, secondo quell’educazione materna per cui, come Elsa Morante andava ripetendo, l’unica vera frase d’amore è “Hai mangiato?”. Questo del cucinare, a mio avviso, è in particolar modo un atto trasformativo.

Non a caso, sembra che l’introduzione della cottura dei cibi abbia avuto un ruolo fondamentale nell’evoluzione della nostra specie. Come sostiene Richard Wrangham, docente di Antropologia biologica a Harvard, la preparazione del cibo ha infatti un ruolo centrale per l’identità, la biologia e la cultura umana. Oltre a offrire nuovi modi per nutrirsi, la cottura ha fornito probabilmente anche l’abitudine di mangiare insieme in un luogo e a un momento stabilito, perché al contrario degli alimenti crudi, che si potevano assumere anche in cammino, il fuoco necessitava di una pausa. Cucinare, insomma, definisce effettivamente chi siamo, ed è forse anche per questo che mai come oggi, in un momento di disorientamento comune, passiamo così tanto tempo a pensare e parlare di cibo, e a guardare altra gente prepararlo in televisione e sui social. Ed appare del tutto normale che questo tema tocchi corde molto profonde, come accade in Aragoste a Manhattan, l’ultimo film del regista messicano Alonso Ruizpalacios, disponibile in streaming su MUBI.

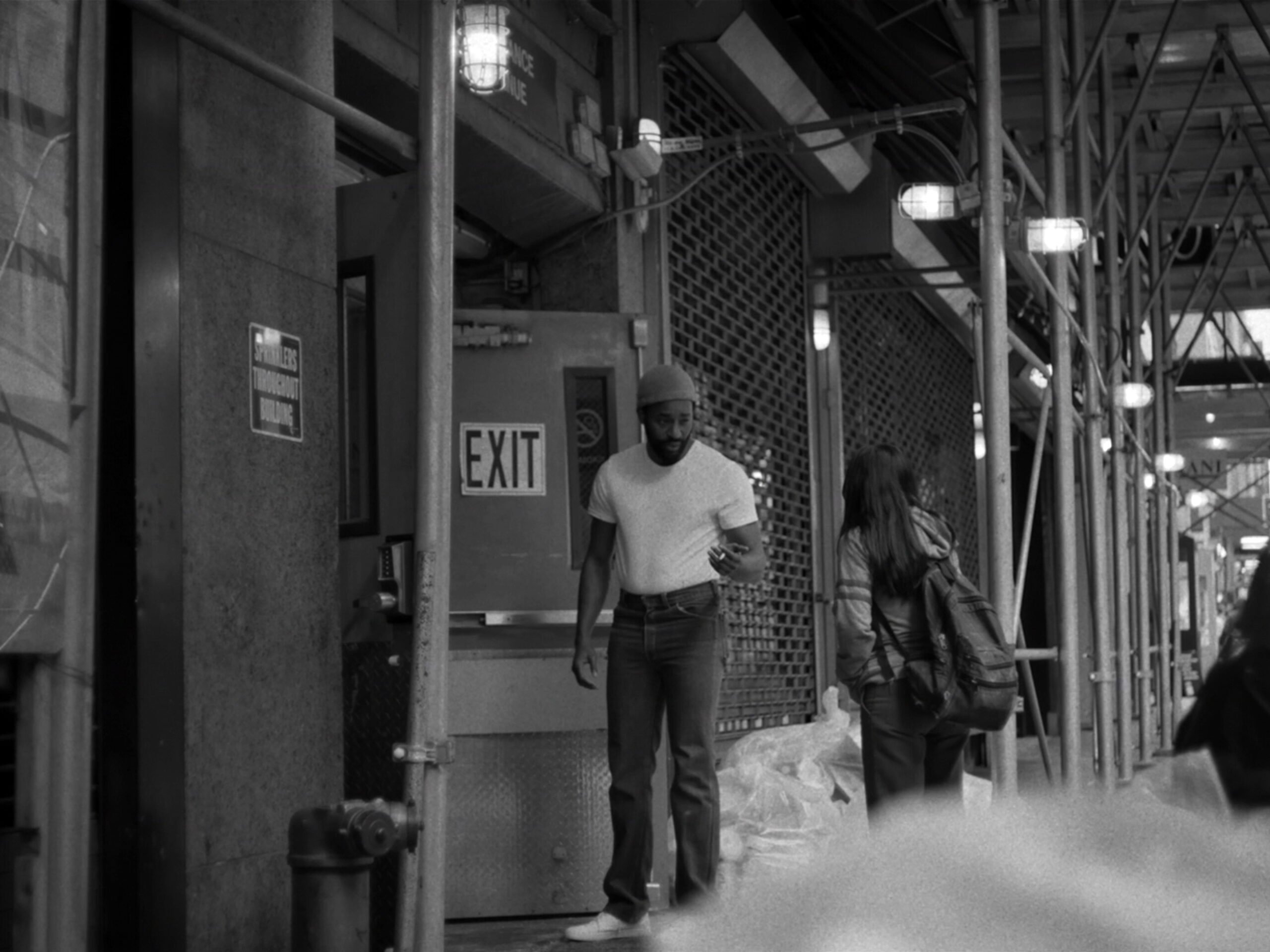

Il film, presentato alla 74esima Berlinale, trae liberamente ispirazione dallo spettacolo teatrale The Kitchen di Arnold Wesker, che nella sua introduzione scriveva: “Per Shakespeare il mondo poteva essere un palcoscenico, ma per me è una cucina, dove le persone vanno e vengono e non restano abbastanza a lungo da capirsi. E dove amicizie, amori e antipatie vengono dimenticate tanto rapidamente quanto nascono”. È uno studio sulla solidarietà, i disaccordi e l’alienazione della classe lavoratrice, che trasforma una lunga giornata nella cucina di un affollato ristorante metropolitano in una cassa di risonanza per le fratture e le frustrazioni della vita lavorativa ai più bassi livelli della piramide capitalista. Nel caso di Ruizpalacios, tutto si svolge al The Grill, una grande trappola per turisti nel centro di New York, dove gli immigrati cercano lavoro perché vengono accolti anche senza documenti e le mance sono buone. Due cose lo caratterizzano: il lavoro duro e il cibo pessimo. È uno di quei posti che fanno un po’ di tutto, senza però far bene nulla.

Sono i sogni infranti a guidare la storia, da quando già all’inizio seguiamo Estela, una ragazza immigrata messicana, mentre entra al The Grill in cerca di lavoro. Conosce una persona, i camerieri non sono mai abbastanza e nessuno si preoccupa dei suoi documenti. In un attimo è catapultata nel caos del ristorante, dove può contare solo sulla propria capacità di adattamento. Se è vero che la cucina funziona bene solo quando gli ingranaggi lavorano insieme, è altrettanto vero che rappresenta un mondo feroce, in cui ciascuno combatte da solo e difende il proprio piccolo posto. Insieme a lei ci sono Nonzo, Laura, Rashid, Luis, Vago, Inez.

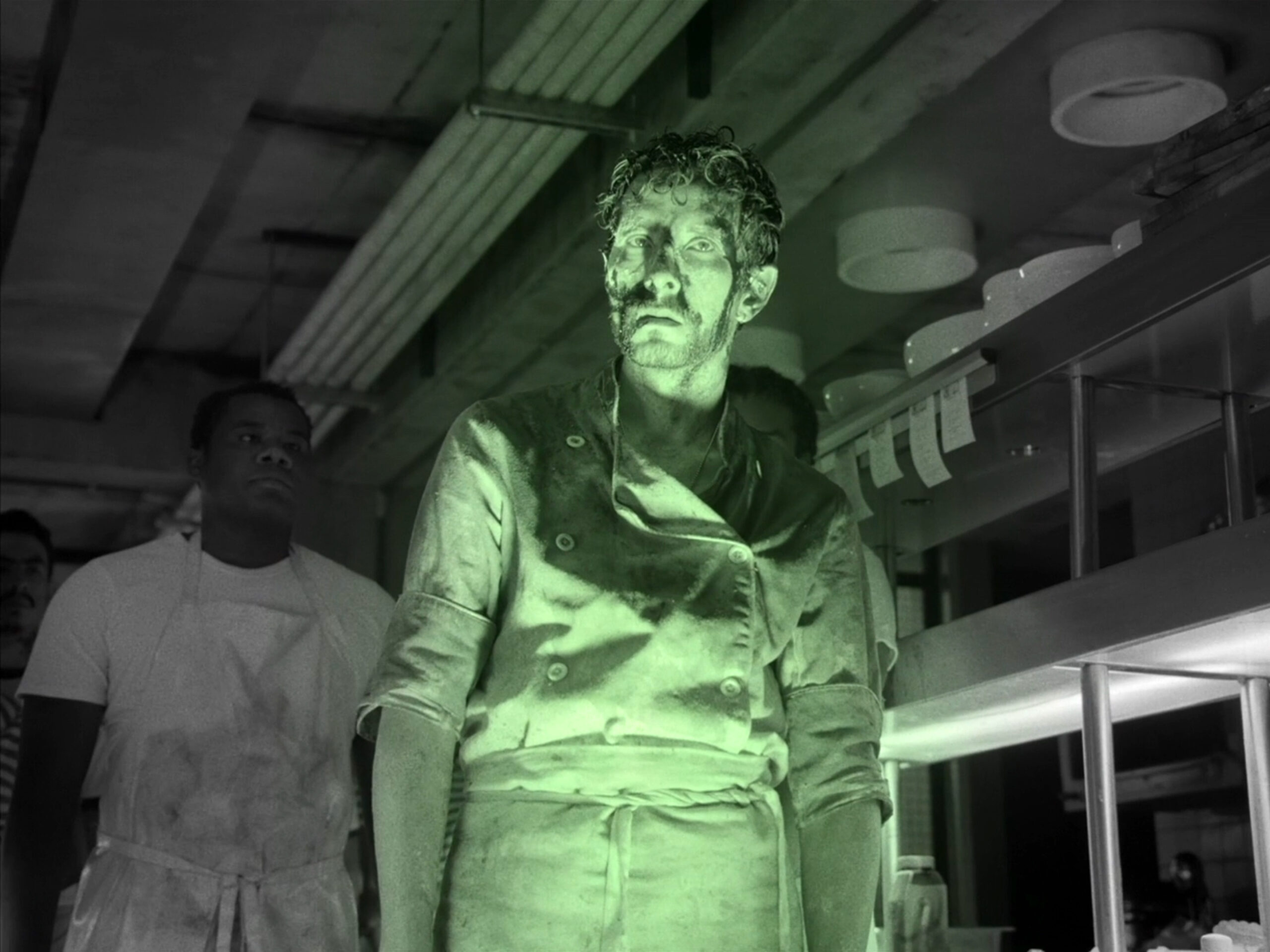

Quando gli ordini iniziano ad accumularsi durante la frenesia del pranzo e il caos vorticoso della cucina sfugge progressivamente al controllo di tutti, il sous chef Pedro e la sua fidanzata, la cameriera Julia, cercano sollievo l’uno nell’altra. Anche se Julia è incinta di lui, Pedro finisce per consegnarle con riluttanza gli 800 dollari necessari per abortire. Proprio quei soldi sono molto simili alla somma che manca dalla cassa, scomparsi durante la notte precedente. Una perdita d’acqua causata da una macchina delle bibite difettosa alimenta poi l’ondata di stress e suggerisce che il ristorante sia ormai una nave che affonda.

Schiacciato dallo stress, Pedro finisce per distruggere la macchina mentre sputa un ordine dietro l’altro, evocando il celebre discorso di Mario Savio, attivista politico statunitense, di origini italiane, leader del movimento studentesco Free Speech Movement che si sviluppò nell’autunno del 1964 all’Università di Berkeley. “Arriva un momento in cui il funzionamento della macchina diventa così odioso, ti rende così infelice che non puoi più farne parte, non puoi farne parte nemmeno passivamente”, dice. “E devi mettere il tuo corpo sugli ingranaggi, sulle ruote, sulle leve, su tutto l’apparato, e devi farla fermare. E devi mostrare alle persone che la gestiscono, alle persone che la possiedono che se non sarai libero, alla macchina sarà impedito del tutto di funzionare”.

Aragoste a Manhattan mostra perfettamente come il cibo che esce dalla cucina del The Grill è il prodotto di un sistema profondamente rotto e malato, un meccanismo che macina e scarta le persone senza la minima esitazione, sostituendole una a una senza problemi a patto che ci sia sempre un altro chicken marsala pronto nel piatto dei commensali. Non è un caso che nella versione di Ruizpalacios quasi tutto il personale sia composto da immigrati costretti tra la padella – il duro lavoro del sudare sui piatti durante la frenesia di mezzogiorno – e la brace – la paura di perdere lo status lavorativo, che li espone al rischio di deportazione. In molti sensi, questo film parla anche della mancanza di una casa spirituale. Sebbene si possa essere tentati di considerarla solo una pellicola sull’immigrazione, la vera enfasi è altrove. La condizione di immigrati irregolari dei personaggi è, infatti, semplicemente una condizione, una circostanza, un dato di fatto. Ciò con cui lottano davvero è trovare un senso di sé, di comunità e di fratellanza nel duro lavoro. È questo l’altro grande tema: la lotta per la sopravvivenza dell’anima all’interno dell’inarrestabile macchina del capitalismo globale”, racconta il regista.

E allora, forse, è qui che si trova la chiave per capire cosa significhi, da adulti, confrontarsi con i propri sogni: riconoscere che non ci sarà mai un punto di arrivo, che il mondo in cui viviamo è costruito su meccanismi che consumano e sostituiscono, che ci chiedono di essere produttivi prima ancora che presenti. Ma dentro questo sistema, che spesso appare più grande di noi, possiamo comunque scegliere la cura come forma di resistenza. Possiamo scegliere di cucinare, di condividere un pasto, e un sogno, di fermarci a guardare e ascoltare davvero gli altri. Possiamo provare a non lasciarci schiacciare dalla pressione, o almeno a concederci luoghi e momenti in cui respirare. Mentre tutto sembra costringerci a correre, a ottimizzare, a non sprecare nulla, la nostra cucina di casa paradossalmente può restare uno dei pochi luoghi in cui il tempo può ancora dilatarsi. Il cibo è una grammatica emotiva che non abbiamo mai smesso di parlare, anche quando fingiamo di non averne bisogno. Tra le varie cose che può significare diventare adulti, c’è anche imparare a creare questi spazi, a difenderli, e a riconoscere che la fragilità non è una colpa ma una condizione comune. E che, nonostante tutto, continuiamo a cercare familiari forme di vicinanza: una tavola apparecchiata, una domanda semplice come “Hai mangiato?”, un gesto che ci ricorda che dentro la complessità del mondo c’è ancora posto per qualcosa di profondamente umano.

“Aragoste a Manhattan” è disponibile in streaming su MUBI. Iscriviti qui per guardarlo gratis e ottieni 30 giorni di prova.

Facebook — Twitter — Follow @thevisioncom