La provincia italiana è uno spazio che sfugge a ogni definizione univoca: è insieme periferia e centro, immobilità e memoria, nostalgia e prigione. Nel suo paesaggio si riflette una parte profonda dell’identità nazionale – quella che sembra vivere ai margini dei grandi discorsi, ma che proprio in quei margini conserva la trama più autentica della cultura italiana. La provincia non è solo un luogo geografico: è una condizione dell’anima, una forma di tempo sospeso. In Italia, questa dimensione assume una densità particolare perché si intreccia con la storia, con una stratificazione millenaria di memorie, linguaggi, dialetti, rituali. Ogni paese è un microcosmo: una storia di chiese, bar, piazze e fabbriche che racchiude in scala ridotta i contrasti dell’intero Paese. È il ritmo lento dei paesi, l’abitudine dei volti che si conoscono da sempre, ma anche, per molti, la prevedibilità che rassicura e soffoca. Ed è proprio da questa stasi esistenziale che nasce il primo lungometraggio del regista veneto Francesco Sossai, Altri cannibali, disponibile su MUBI. Sossai è reduce dal grande successo de Le città di pianura, forse uno dei più bei film italiani dell’anno. Il regista sarà presente anche al MUBI FEST, il festival di cinema organizzato a Roma dal 14 al 16 novembre, per partecipare a due incontri per cui sono disponibili gli ultimi biglietti: “Le prime volte”, dedicato ai film che rivelano le voci fresche che stanno plasmando il cinema di oggi, e il live reading della sceneggiatura di Dramma della gelosia, capolavoro di Ettore Scola del 1970, in cui dirigerà Marta Dal Grandi, Luca Ravenna e Filippo Scotti.

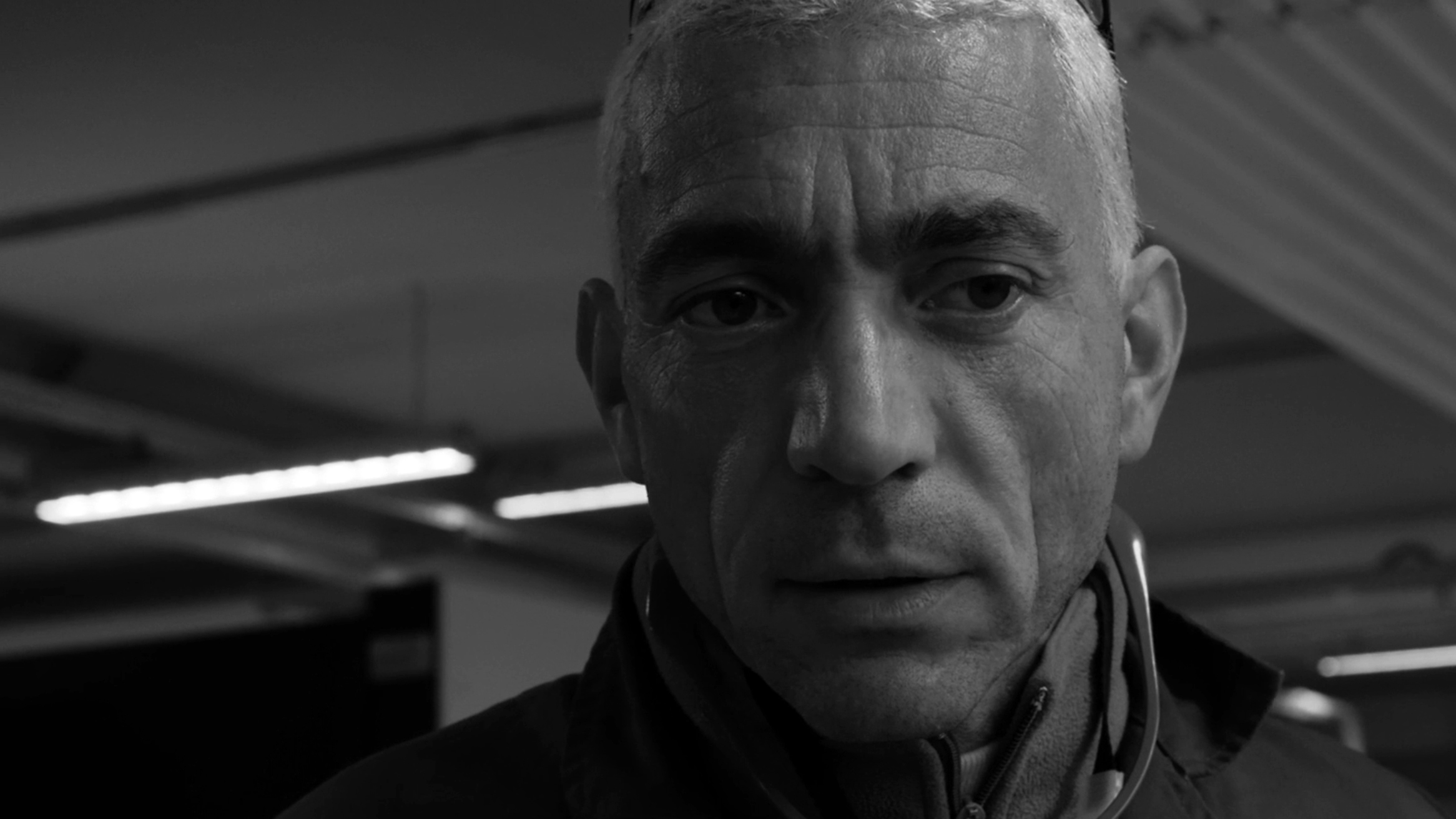

“È possibile non pensare a niente?”, si chiede Fausto, con la faccia assente, mentre da operaio metalmeccanico qual è armeggia davanti alla macchina alla quale lavora. Quando però Ivan, dottorando in filosofia, lo interroga, scopriamo che nella sua testa si è infiltrato un pensiero. È quel pensiero violento l’origine dell’incontro tra loro due. Una pulsione estrema che si è fatta strada nella smodata noia di provincia. Un proposito indicibile. Il verso di Baudelaire “Un’oasi d’orrore in un deserto di noia” diventa il punto di partenza per esplorare la relazione tra due uomini e il luogo che li circonda: una piccola area industriale incastonata tra le Dolomiti, dove le montagne, più che rifugio, possono diventare prigione, e dove l’isolamento lascia spazio a pensieri estremi, oscuri, al di là di ogni misura umana.

L’idea di “cannibalismo” resta al tempo stesso letterale e metaforica, ma il racconto preferisce l’osservazione del quotidiano alla spettacolarizzazione dell’orrore. Più che il gesto, contano lo spazio tra i due, i silenzi, i piccoli riti di un’amicizia possibile. Dal momento del contatto all’incedere della relazione, il loro patto si fa via via più ambiguo. Sono complici, certo, ma non è chiaro se per tenerezza o manipolazione. Il “cannibalismo” che dà il titolo al film non è mai, infatti, rappresentato come atto di violenza esplicita, ma come metafora di un desiderio di fusione e di annullamento, una forma estrema di intimità che nasce nel vuoto lasciato da una vita senza scopo. Sossai lavora su un registro sospeso tra realismo e allegoria, dove ogni gesto quotidiano – una conversazione, una cena, un attimo di esitazione – diventa il luogo in cui il mostruoso si insinua nel normale.

L’ironia nera che attraversa il film, in certi momenti quasi impercettibile, sottolinea quanto la tragedia e l’assurdo convivano spesso nella stessa realtà, senza che ce ne rendiamo conto se non quando ne siamo solo spettatori, e non soggetti. Come nel momento in cui Fausto e Ivan si fiondano a casa della mamma del primo, con cui intrattiene un rapporto abbastanza burrascoso, fatto di reciproche rivendicazioni e accuse, per cercare un coltello abbastanza affilato da poter utilizzare. Invece di trovare una lama utile, i due si ritrovano a dover preparare polenta e baccalà mantecato per cena, per una promessa detta di sfuggita e mai mantenuta. O quando, tra le corsie di un negozio per il fai da te e la ristrutturazione, Fausto misura le dimensioni di un telo di plastica avvolgendoci Ivan, quasi fosse un corpo freddo da trasportare di nascosto, forse presagio del patto inquietante tra i due, come se attorno non avessero commessi o altri clienti che li guardano sorpresi.

“Ho realizzato un mockumentary in forma breve nel 2013-2014 sul cannibalismo, con lo stesso attore che vediamo in Altri Cannibali. Con il lungometraggio, volevo guardare l’argomento da un’altra prospettiva”, spiega Sossai. “L’ispirazione mi è venuta da un incontro che ho avuto, quando sono tornato nei dintorni della mia città natale in Italia. Una sera, in un ristorante, ho visto due ragazzi che si parlavano. Erano molto intimi, ma sembravano ancora non conoscersi così bene. Senza sapere cosa avessero detto, immaginavo di cosa avrebbero potuto parlare e che avrebbero potuto fare qualcosa di speciale”. È un esordio, il suo, che ridà dignità al “piccolo” cinema europeo capace di guardare gli esseri umani quando non fanno niente, o quasi: quando si siedono in un pub, quando vagano in ferramenta, quando sbagliano le parole. Lì, dice Sossai, la violenza – o la grazia – trova l’angolo per entrare.

La cultura italiana, dal dopoguerra in poi, ha fatto della provincia un tema centrale. Nella letteratura di Pavese, Meneghello o Celati, la provincia è il teatro dell’“eterno ritorno” – un luogo dove tutto cambia perché nulla cambia davvero. Nel cinema, da Michelangelo Antonioni a Ermanno Olmi, passando per Pupi Avati, fino ai registi contemporanei come Alice Rohrwacher, Pietro Marcello o Sossai, appunto, la provincia è diventata lente di ingrandimento della realtà, specchio di un Paese sospeso tra modernità e memoria. Lontano dai centri di potere, questo territorio diventa lo spazio dell’osservazione, dove il dettaglio quotidiano si carica di significato universale. Dentro ci sono la fame di sentirsi visti, l’orrore come linguaggio per dire l’amore, e la possibilità che un incontro – due corpi qualunque su una panchina – cambi per un istante l’ordine del mondo.

È una soglia la provincia, un confine poroso tra ciò che si perde e ciò che rimane. Nelle sue piazze silenziose, nei bar al tramonto, nei campi abbandonati e nelle fabbriche dismesse, si intravede la vera storia del Paese: quella che non passa per le cronache ufficiali, ma per i gesti minimi. In questa cornice, Altri cannibali si fa racconto che scava nell’abisso morale senza mai abbandonare la superficie. C’è nel film un senso di empatia che arriva di sorpresa, che ci coglie alle spalle, come se non potessimo fare altro che guardare senza voltarci, che comprendere e giustificare ciò che si svolge davanti ai nostri occhi. È un’opera, quella di Sossai, che preferisce restare in bilico, lasciare che l’ambiguità diventi la sua verità, e in questo equilibrio fragile costruire uno specchio che interroghi più di quanto spieghi. Non è più il cannibalismo a farci paura, allora, ma l’impossibilità di separarsi davvero dagli altri e dal proprio desiderio. E, soprattutto, il trovare in tutto questo, paradossalmente, una nuova forma di tenerezza.

“Altri cannibali” è disponibile in streaming su MUBI. Iscriviti qui per guardarlo gratis e ottieni 30 giorni di prova.

Facebook — Twitter — Follow @thevisioncom