2002 d.C.: su una barca in mezzo al fiume Danubio viene nominata prete per la prima volta nella storia una donna. È austriaca, con lei ci sono altre sei donne e un vescovo che accetta di ordinarle nonostante sia un atto severamente vietato dal Vaticano, che come si deciderà in seguito comporterà la scomunica di tutti coloro che sono stati testimoni e complici di questa cerimonia. Dopo qualche tempo, altre tre donne vengono ordinate anche vescove, potendo così portare avanti la catena delle ordinazioni senza subire le interferenze del Vaticano e dei suoi uomini.

2012 d.C: la fotografa italiana Giulia Bianchi ha poco più di trent’anni e da un paio si è trasferita negli Stati Uniti. Si trova a Chicago per lavoro e come tutte le mattine sta sfogliando i giornali locali in cerca di storie. “Quelle che escono sui quotidiani nazionali,” mi spiega, “sono già state investigate, raccontate, non resta molto altro da scoprire”. Tra le pagine di cronaca si imbatte nella notizia di una donna prete, romano-cattolica, che ha celebrato un battesimo.

Oggi le donne prete al mondo sono circa 300, una dozzina le vescove, e molte di loro sono state trovate, fotografate e intervistate da Giulia, che per quasi dieci anni ha seguito e raccontato la loro storia attraverso il Women Priests Project, che diventerà in futuro anche un libro. Il prossimo anno sarà il ventennale da quel primo atto di ribellione e di autodeterminazione portato avanti dalle Roman Catholic Womenpriests (RCWP), un’organizzazione internazionale indipendente che rivendica l’inclusione nella Chiesa Cattolica Romana e che si batte per l’ordinazione femminile: un affronto secondo la Chiesa Cattolica Romana, un gesto per queste donne ispirato da una grandissima fede, da una convinzione di stampo femminista e dal richiamo di una vocazione divina più forte delle leggi dell’uomo.

Fotografa documentarista (specializzata in particolare in ritratto), autrice e insegnante – in generale “narratrice”, se volessimo cercare di racchiudere in una sola parola le sue tante sfumature –, Giulia Bianchi ha sempre sviluppato all’interno della sua ricerca artistica temi come la spiritualità, il femminismo e la memoria, forte anche di una formazione estremamente variegata e soprattutto continua, mai sazia di approfondimenti, studio ed esplorazione in campi apparentemente diversi, che nel suo modo di raccontare una storia si rivelano sempre complementari e si nutrono l’uno dell’altro.

Come racconta lei stessa – e vedendo il suo metodo di lavoro è impossibile contraddirla – non si tratta di un discorso puramente nozionistico o di accumulo, ma proprio della necessità di poter creare collegamenti – spesso inaspettati e rivelatori – tra i saperi. “Ho sempre avuto paura dell’autoreferenzialità, in questo modo credo di poterla evitare,” mi spiega.

Il nome Nausicaa, che spesso accompagna quello registrato all’anagrafe nella sua firma di autrice, appartiene al personaggio mitologico, icona di dignità e compassione, che compare nell’Odissea di Omero, in cui Giulia avrebbe sempre voluto riconoscersi e che ha iniziato a coincidere con la sua identità nel 2010, anno in cui ha lasciato tutto – un lavoro sicuro da project manager e l’Italia – per frequentare l’ICP (International Center of Photography) a New York. “Quando sono andata a registrarmi non mi hanno chiesto come mi chiamassi, ma come volessi essere chiamata. ‘Sei un’artista, hai diritto a scegliere il tuo nome’. Così ho deciso di riunire Giulia e Nausicaa, la donna che ero e la donna che volevo diventare”.

Dopo la formazione ricevuta all’ICP, non solo fotografica, ma anche umana, legata alla coscienza sociale e politica, Giulia, come mi racconta durante la nostra intervista, ha continuato a occuparsi, tra le tante discipline, di filosofia, teologia e femminismo, aree che l’avevano sempre appassionata. Quando è entrata in contatto con la storia delle donne prete ha capito intuitivamente di poter essere la persona giusta per raccontarla. “Prima di imbattermi in quella storia, non avrei mai guardato in niente di cattolico per trovare un esempio di femminismo inclusivo, dove ogni persona vuole dare il massimo di sé, ma senza rubarlo agli uomini,” mi dice Giulia, tornando al 2012. Dopo le perplessità iniziali e una certa diffidenza – “sembrava la solita trovata americana per fare le cose in modo controverso” – ha capito che dietro c’era molto di più, conoscendo una dopo l’altra le donne coinvolte, accomunate da una passione travolgente.

“Ho scoperto che esistevano diverse associazioni formate da donne che effettivamente erano state ordinate prete secondo il rito della Chiesa Cattolica Romana, seguendo l’iter dei loro colleghi uomini, comprese le perizie psichiatriche e soprattutto la successione apostolica.” Quest’ultima, esclusiva dei sacerdoti di rito romano, significa che ciascuno di loro può risalire di ordinamento in ordinamento fino ad arrivare a San Paolo. “Anche queste donne lo volevano, perché fosse tutto esattamente come per i preti, e solo una legge doveva essere violata, quella del sesso biologico. Non un precetto della Bibbia, bensì una legge canonica vaticana elaborata dagli uomini”.

Una legge rimarcata anche dall’Enciclica di Giovanni Paolo II Ordinatio Sacerdotalis, pubblicata nel 1994 e secondo la quale l’ordinazione è stata nella Chiesa cattolica sin dall’inizio sempre esclusivamente riservata agli uomini. “[…] il fatto che Maria Santissima, Madre di Dio e della Chiesa, non abbia ricevuto la missione propria degli Apostoli né il sacerdozio ministeriale mostra chiaramente che la non ammissione delle donne all’ordinazione sacerdotale non può significare una loro minore dignità né una discriminazione nei loro confronti, ma l’osservanza fedele di un disegno da attribuire alla sapienza del Signore dell’universo. […] Pertanto, al fine di togliere ogni dubbio su di una questione di grande importanza, che attiene alla stessa divina costituzione della Chiesa, in virtù del mio ministero di confermare i fratelli, dichiaro che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa”.

Per citare Patricia Fresen, vescova sudafricana che vive in Germania, raggiunta e fotografata da Giulia, “Se una legge ingiusta non può essere cambiata deve essere infranta”. Una decisione che ha portato tutte queste donne, spesso ex suore, a essere scomunicate dal Vaticano e ha spinto Benedetto XVI a paragonare per gravità questa disubbidienza all’abuso da parte dei preti sui bambini, in quanto entrambi “crimini contro la Chiesa”. Nemmeno Papa Francesco, il più aperto e progressista come molti vogliono far credere, ha dato reali segni di apertura sull’argomento o ha fatto passi indietro rispetto ai predecessori. “Com’è possibile che le donne non possano mai deliberare in materia di fede? Non possono farlo nemmeno le suore, che devono sempre confrontarsi di fronte a un sacerdote. Si vuole una leadership maschile, che possa deliberare su tutto quello che riguarda la spiritualità”, continua Giulia.

Chissà come potrebbero esprimersi le donne sull’aborto, sulla famiglia, e su tanto altro, si chiede la fotografa e mi domando anche io, tra le diverse questioni che questo progetto è in grado di sollevare, da quelle che riguardano il fenomeno della vocazione femminile a quelle relative all’egemonia maschile esercitata per millenni anche su questi temi. Ci sembra ormai scontato che l’autorità tramandata sia esclusivamente appannaggio maschile, così come la chiusura da parte dei membri della Chiesa su argomenti che riguardano soprattutto il corpo delle donne e il loro vissuto. Eppure, basta ascoltare queste voci e approfondire le loro rivendicazioni per cambiare prospettiva e comprendere che in ciò non c’è niente di folle, anzi.

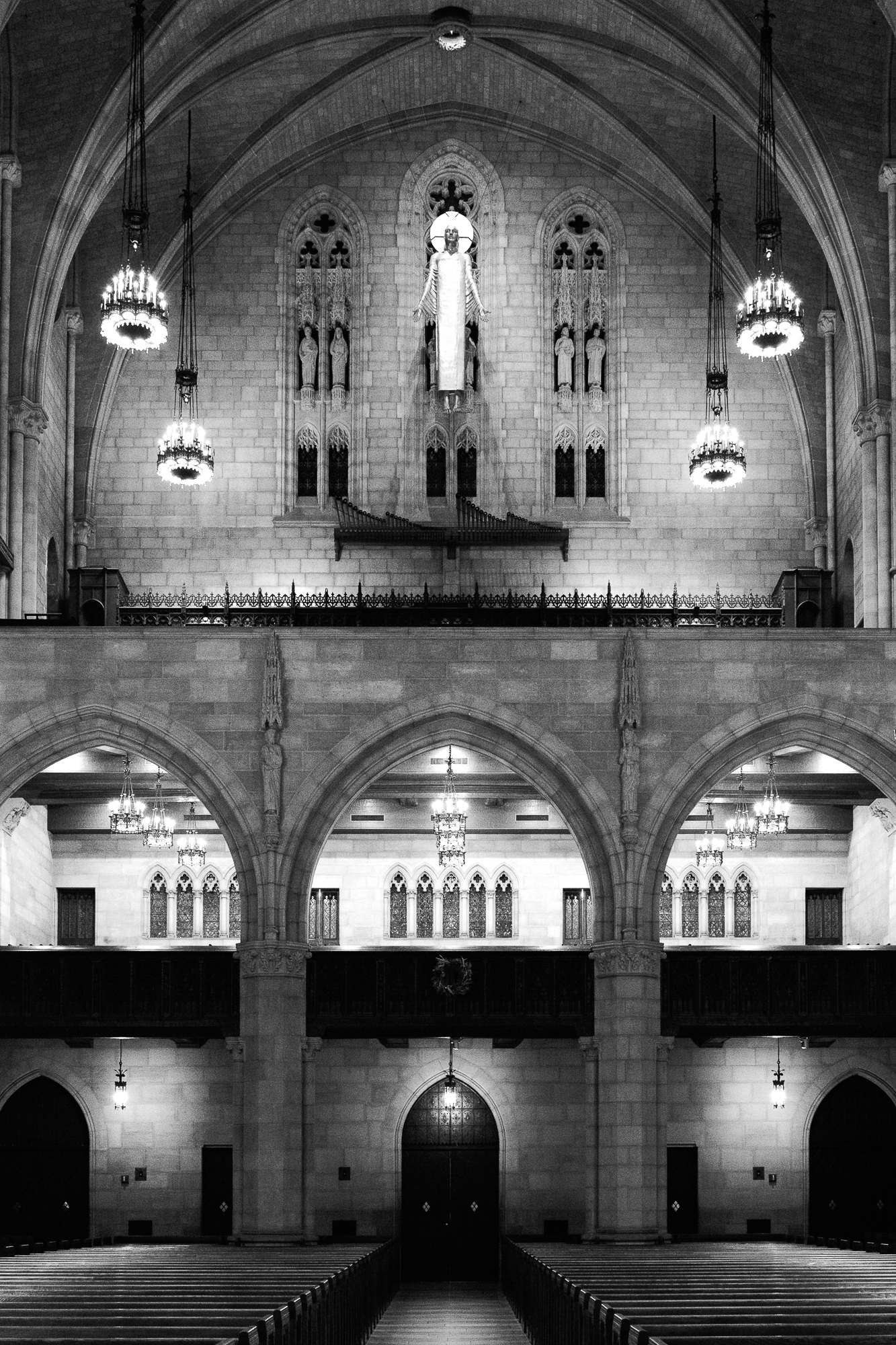

Mentre continuo a guardare le sue immagini, che mescolano in maniera sorprendentemente coerente linguaggi, formati, dettagli, scelte artistiche, materiali d’archivio provenienti dai cassetti delle protagoniste, piani più o meno simbolici, fedeli descrizioni, evocazioni, suggestioni, chiedo a Giulia se questo progetto avrebbe potuto essere realizzato da qualcun altro. “Come fotografa, ho scelto di non raccontare l’esotico, o quanto è totalmente diverso da me,” mi risponde, soppesando al massimo le parole per non essere fraintesa, non tanto da me – che ho la pretesa, anche essendo la prima volta che ci parliamo direttamente, di aver capito dal suo lavoro e dal suo racconto che tipo di artista, di persona e di professionista potrei avere davanti – quanto da chi leggerà e ascolterà la nostra intervista. In questo caso, raccontare donne europee o americane, cresciute in Paesi cattolici, le è venuto naturale perché condivideva con loro già questi due assunti di partenza. “Se tutto questo fosse andato in mano a un collega, che magari non è cresciuto cattolico e che magari non aveva voglia di fare tutti questi anni di teologia, ecco, tutto questo sarebbe andato perso”.

Per avere ancora più cose in comune con queste donne, Giulia ha infatti studiato per anni teologia, in modo da essere in grado di parlare, di capire, di creare delle immagini che fossero informate dai suoi studi e insieme che potessero anche essere nuove. Mi chiedo in quanti si sarebbero concessi il tempo di approfondire in questo modo il tema; in quanti avrebbero sentito propria questa battaglia come ha fatto lei, andando alla ricerca di queste donne in giro per il mondo per così tanti anni, riuscendo a infilarsi nelle loro vite e nelle loro case, nella loro intimità, guardandole nel modo “giusto”. Forse qualcuno lo avrebbe fatto, sì, ma sicuramente il risultato non sarebbe stato lo stesso.

In tutti i suoi lavori fotografici, Giulia sembra muoversi lentamente, con una capacità non solo di visione ma anche di comprensione che va oltre al direttamente visibile, come in cerca dello spirito delle cose. Non in un senso necessariamente religioso, o animista, ma come se attraverso le immagini si potesse manifestare qualcosa di ulteriore: una forza umana – e quasi sovrumana – nel caso delle donne prete. Il peso della storia, nel caso di Theatre of War, luoghi del Trentino segnati un secolo fa dalla prima guerra mondiale, silenziosi, ma che in qualche modo risuonano di attese, trincee, esplosioni, memoria. Così, il suo progetto sulla Terra Santa, in cui guerra e fede si intrecciano, tra simbolismi, volti, luoghi e oggetti segnati nel profondo. Date queste premesse, non stupisce la bravura di Giulia nel ricavare ritratti di grande potenza. Invece che rubare l’anima ai suoi soggetti, come alcune popolazioni native ancora credono, attraverso la fotografia lei riesce a mostrare al mondo la loro esistenza.

Questo articolo fa parte di PARALLAX, il nuovo Vertical di THE VISION dedicato alla fotografia e al fotogiornalismo, e realizzato in collaborazione con Fujifilm Italia. L’intervista a Giulia Bianchi è stata curata da Alessandra Lanza.