L’insieme delle persone che realizzano film a Hollywood si chiama Industry. Noi, invece, la chiamiamo “la fabbrica dei sogni”. Industria, fabbrica: non sono riferimenti casuali. A differenza di molte altre forme artistiche – come ad esempio la scrittura, la pittura, la composizione musicale – il cinema richiede un processo industriale di produzione. Ogni film è il complesso risultato del lavoro di decine di persone. Centinaia, se si pensa ai blockbuster americani. E, come ogni prodotto industriale che si rispetti, il film, oltre alla soddisfazione dell’artista e del pubblico, mira a un altro, mai secondo, obiettivo: il guadagno. Può non essere la ricchezza il desiderio propulsivo per lo sceneggiatore o il regista, ma potete stare certi che il guadagno è quello a cui puntano produttori, distributori – a un livello alto – e molte maestranze e lavoratori dello spettacolo – a un livello inferiore.

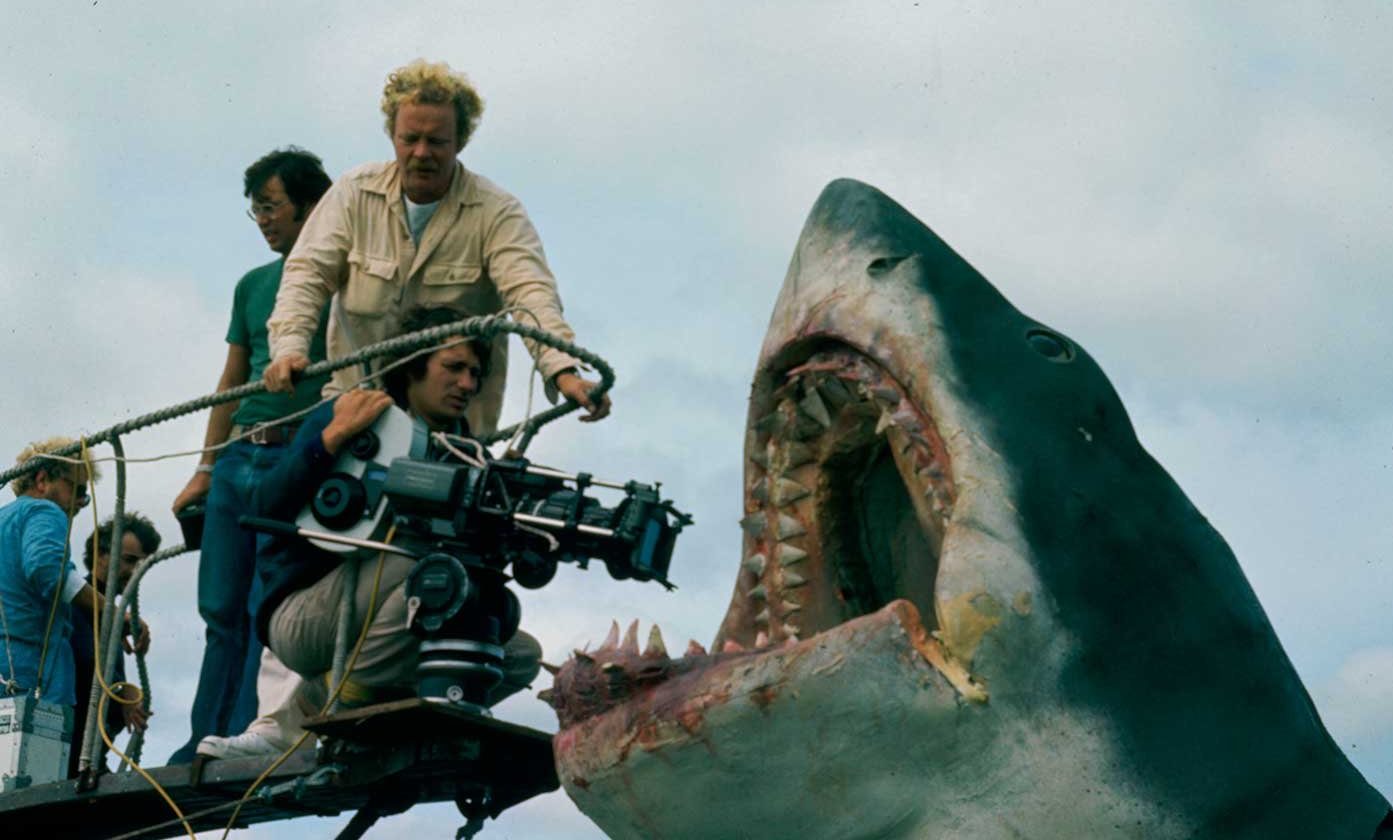

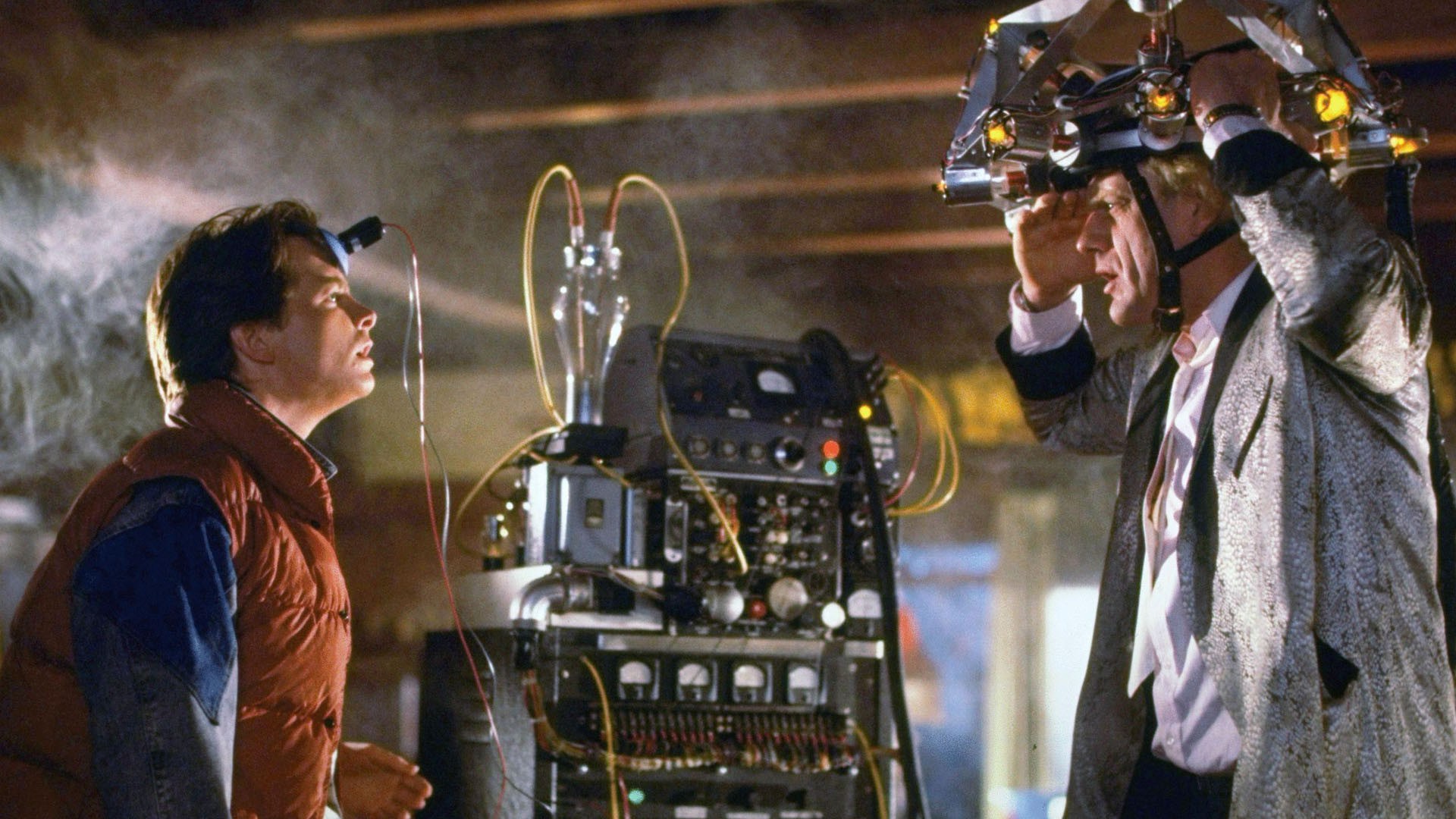

Uno dei motivi – qualcuno potrebbe dire “il motivo”– per cui Hollywood è stata per anni il luogo in cui venivano realizzati i migliori film al mondo, era che spesso le intenzioni artistiche di registi e scrittori incredibilmente dotati coincidevano con enormi mezzi produttivi e, di conseguenze, con cospicue fonti di guadagno per le major. Jaws è innanzitutto un film in cui le idee del regista, Spielberg, prendono forma in un’espressione che non si può non definire arte, ma è anche una pellicola costata 8 milioni di dollari e che ne ha incassati 260, solo in America. Un’idea originale di un film-maker diventata un prodotto industriale di successo. Stesso discorso si può applicare a Back to the Future. Il capolavoro di Zemeckis ha forgiato l’immaginario di almeno due generazioni, ma ha anche incassato un totale di 560 milioni a fronte di un costo di 19. Un’altra idea originale diventata generosa fonte di guadagno. L’elenco di casi come questi è lungo perché, appunto, Hollywood ha dimostrato da sempre questa capacità di coniugare il sogno al denaro. Un equilibrio precario ma funzionale, che ci ha regalato film meravigliosi.

Almeno fino a quando non sono arrivati la Disney e Iron Man.

La marcia di Mickey Mouse e dei suoi executive alla conquista di Hollywood è stata tanto rapida quanto inesorabile. Nel 2006 la Disney ha acquistato da Steve Jobs la Pixar, prendendo così possesso del nuovo e digitale immaginario animato e diventandone detentrice di ogni diritto. Una scelta apparsa fin da subito più che comprensibile. Un po’ meno palese è stata la ragione dell’acquisizione, nel 2009, per 4 miliardi di dollari della Marvel Entertainment. Oltre, ovviamente all’impero fumettistico, la Disney è entrata in possesso di molti diritti per la trasposizione cinematografica degli eroi Marvel. Questi diritti, fino ad allora spartiti tra le diverse case di produzione, sono finiti per rientrare così sotto l’unico cappello Disney, fatte alcune importanti eccezioni rimaste sotto dominio Fox e Sony – e ora che Disney si è comprata anche Fox praticamente tutti i diritti di sfruttamento dei supereroi Marvel le appartengono. Nel 2011 la casa di Topolino ha acquisito anche tutto il mondo di Star Wars, dando all’esausto George Lucas 4 miliardi e rotti di dollari per l’acquisto della sua Lucas Film.

I motivi di questa ingordigia ce li possono fornire gli ultimi cinque minuti di Iron Man.

Iron Man è un film del 2008 diretto da Jon Favreau, ispirato al famoso supereroe della Marvel dotato di una corazza avveniristica dai grandi poteri. Il film è carino, e segna il ritorno a ruoli mainstream del figliol prodigo Robert Downey Jr., ma la cosa sorprendente accade solo quando il film è ormai finito. Terminati i titoli di coda c’è quella che, da quel giorno in poi, verrà chiamata una post credit scene, una scena aggiuntiva in cui si rilascia un teaser non solo del seguito del film ma anche sulla possibilità che la trama del film appena visto sia parte di un universo più grande. Quei pochi minuti hanno segnato la fine di Hollywood così come l’abbiamo sempre conosciuta. Quella scena è l’inizio dell’epoca dei cinematic universe.

Cosa si intende con questa espressione è di facile comprensione. Così come nei fumetti Marvel gli eroi fanno parte di un sistema dove tutti i personaggi vivono nello stesso universo, allo stesso modo la Disney ha pensato che anche i film, perché no, potessero essere legati tra di loro, che il protagonista di una pellicola potesse finire non solo nella pellicola successiva (i famosi sequel) o antecedente (i prequel) ma anche nei film di un altro eroe. Così personaggi protagonisti di Iron Man recitano anche in Captain America, gregari di Thor finiscono nei Guardiani della Galassia, in un crogiolo di contaminazioni e citazioni che fa godere i nerd da una parte, e rende i film incomprensibili ai più dall’altra. Facendo un rapido calcolo: per godere fino in fondo di Avengers: Infinity War – ultimo asset del Marvel Cinematic Universe – tu, spettatore ignaro, devi aver visto almeno 17 capitoli della saga. Se non li hai visti, non capirai metà delle battute del film. Se li hai visti vuol dire che dovresti forse riconsiderare la possibilità di una vita sociale.

Ma perché mai la Disney dovrebbe fare un simile sgarro al pubblico mondiale? La risposta è facile. Avengers: Infinity War, dopo soli 48 giorni di programmazione ha incassato 2 miliardi di dollari. Vedendo questi risultati è chiaro come mai tutte le altre major abbiano provato a seguire l’esempio della Disney e dei suoi universi espansi – la dicitura è al plurale perché lo stesso concetto applicato alla Marvel la Disney lo sta imponendo al mondo Star Wars – ottenendo purtroppo dei risultati spesso discutibili. In prima fila la Warner Bros., detentrice dei diritti della Dc Comics (la seconda maggiore editrice fumettistica americana insieme alla Marvel) che nel disperato tentativo di replicare il successo di Iron Man e soci ha realizzato un film brutto dopo l’altro. Altrettanto significativo è il caso della Universal, con il suo triste tentativo di rendere un universo cinematico il mondo dei mostri delle sue pellicole degli anni Trenta – La Mummia, Dracula, Frankenstein, etc. – portando in sala nel 2017 un remake de La Mummia che neanche il sorriso a 40 denti di Tom Cruise riesce a rendere sopportabile.

Chiaramente quello dei mondi cinematografici espansi è solo il sintomo più grave di una malattia che affligge Hollywood da anni. Variety la chiama sequelitis ed è, sostanzialmente, la smania Hollywoodiana di dare un continuo – poco importa che sia consecutivo o antecedente – a pellicole che non lo meriterebbero affatto. Sembra che oramai nessuna storia contenuta all’interno di un film sia auto-conclusiva: serve almeno una trilogia per chiudere un arco narrativo. E non solo, spesso le idee utilizzate in queste pellicole non sono originali, ma prese in prestito o ispirate a idee sfruttate in altri film. Oltre a saghe infinite – i vari Harry Potter (sette film più due spin off), gli Hunger Games (quattro film), i Transformers (cinque film), i Fast and Furious (otto film), i Jurassic Park (cinque film) – vediamo vecchie idee del passato tornare in vita senza motivo alcuno: c’era veramente bisogno di una trasposizione cinematografica del classico di Lewis Carroll, Alice nel paese delle Meraviglie? La risposta è no, se guardiamo al film di Tim Burton del 2010. Bene, e allora perché farne un seguito, ancora più brutto, nel 2016? Facciamoci cogliere dalla nostalgia della nostra infanzia, recuperiamo Le Tartarughe Ninja e i tre discutibili film degli anni Novanta, facciamone un altro nel 2014 con tanto di sequel, se possibile ancora più orribile. Prendiamo ogni singolo classico Disney e trasformiamolo in una pellicola con attori in carne e ossa e animali in CGI. O riadattiamo i classici degli anni Settanta in versioni sciatte e facciamole interpretare da attori poco credibili, come nel caso di Papillon, da poco nella sale. E perché no, facciamo film sulle emoticon. Sulle emoticon, Cristo.

Per fortuna questa aridità creativa non è passata inosservata. Il risultato è che l’estate del 2017 è stata la peggiore in termini di incassi da oltre 20 anni, con un il 14% in meno rispetto all’anno precedente. Non sono bastati King Arthur: Legend of the Sword, (l’ennesimo film su Re Artù) Valerian and the City of a Thousand Planets, (film ispirato ad un fumetto) Baywatch (remake della serie televisiva anni Ottanta), Pirates of the Caribbean 5 e The Mummy, di cui abbiamo già detto.

Quello che si configura è chiaramente un grave problema di idee. A Hollywood ne mancano di originali capaci di cogliere lo spirito del tempo. Nell’elenco dei cinquanta film americani che hanno incassato di più nella storia del cinema, solo sei nascono da idee originali. Al primo e secondo e posto ci sono Avatar e Titanic (il primo avrà quattro sequel, attualmente in produzione). Al dodicesimo si piazza Frozen. Al trentaduesimo Zootropolis e al trentottesimo ruggisce il Re Leone. Infine, il quarantacinquesimo posto se lo aggiudica Alla Ricerca di Nemo – e non è un caso che quattro di questi sei siano cartoni animati. Da tempo la sperimentazione creativa a Hollywood è molto più viva e divertente nei cartoni animati che nei film. Gli altri 44 della lista sono tutti sequel o remake di film precedentemente realizzati. È un quadro desolante, soprattutto se poi si va a vedere la classifica dei maggiori incassi annuali. Tornando indietro di una quindicina di anni, si riscopre un mondo hollywoodiano in cui la fantasia, nei film, era al servizio del racconto. In cui erano presenti sì dei sequel, ma non costituivano la quasi interezza del mercato. Un mondo in cui Hollywood sapeva ancora costruire storie universali partendo da semplici domande: cosa succede se un italo-americano di Philadelphia, un po’ grezzo, si mette in testa di diventare un campione di pugilato. Cosa se un alieno dagli occhi dolci finisce per sbaglio sulla terra e vuole disperatamente tornare a casa. Cosa succede se un archeologo impertinente si mette di traverso contro un gruppo di nazisti.

Il motivo principale di questa compulsiva realizzazione di sequel va ricercato, ovviamente, nei soldi. I Cinematic Universe permettono a una storia di avere infinite declinazioni e, di conseguenza, guadagni, espansi in mille forme che poco o niente hanno a che fare con l’idea di cinema. Un film non è più solo un film, ma un brand e il mercato cinese è diventato fondamentale per le major americane così come tutto il merchandise collaterale. In questo processo ha sicuramente aiutato la relativamente nuova passione per la serialità, il pubblico si è ormai abituato a questo tipo di fruizione del prodotto. Non si incazza più se un film non finisce veramente, perché ormai sa che, nell’episodio successivo, avrà le risposte che cerca e che sono rimaste in sospeso. Pensate se Sorrentino avesse fatto l’operazione Loro qualche anno fa, quando ancora da noi non esisteva Netflix. Pensate la reazione del pubblico alla fine della prima parte, in cui non succede praticamente nulla.

Non ho una soluzione a questo problema, ma il consiglio è quello di rifugiarsi, ogni tanto, in cinematografie “sane” come quella coreana. Cineasti affermati come Bong Joon-ho, Lee Chang Dong o meno conosciuti come Na Hong-Jin (se non lo avete visto recuperate immediatamente il suo Goksung) e Hun Jang (A Taxi Driver è un film come si facevano una volta in America, un film in cui la storia di un piccolo uomo diventa la storia di un’intera nazione: vedetelo) sono ancora in grado di raccontare storie originali allo spettatore e, queste stesse storie, riescono a riempire i cinema, producendo guadagni. Non si ricerca l’ipertrofia produttiva, ma piuttosto la narrazione. Non si guarda ancora al merchandise, ma all’emozione. Godiamocelo finché possiamo. Chissà che la corazzata Disney non arrivi anche a Seoul.