Peter Greenaway, il famoso regista inglese, è una di quelle persone che oggi vengono definite multipotenziali, che per più di mezzo secolo sono state percepite come indecise e che, a ben vedere, sono solo molto curiose. Se alcuni artisti inseguono per tutta la vita una sola ossessione, si potrebbe dire che per quelli come Greenaway l’ossessione è la ricerca stessa, il mistero al di là delle cose. Per trovare una risposta al desiderio che le spinge, si immergono in ambiti all’apparenza lontani tra loro, senza paura di confondersi o di apparire mediocri, dovendo suddividere le proprie energie su argomenti e tecniche diverse. Sono menti irrequiete, intelligenze orizzontali che mano a mano che riescono a elaborare le esperienze discontinue che sperimentano vivono però momenti di comprensione immersiva e verticale. Come scrive Anne Carson – e come avrà probabilmente notato chiunque nuoti – la superficie ha la stessa importanza della profondità: sono due dimensioni complementari. In mezzo ci siamo noi, che cerchiamo di allungare le nostre reti, per tentare di tenere insieme il reale, trarne del senso, e Peter Greenaway con le sue opere sembra ricordarcelo con tenacia.

Grazie a questo approccio, che lo ha portato a una continua sperimentazione, nella sua opera cinematografica si sono riversati i suoi vari ed eventuali interessi, resi coerenti da una cultura enciclopedica e dal suo sguardo. All’interno dei suoi film si possono trovare riferimenti che coprono quasi tutto lo scibile umano – dalla teologia, all’architettura, passando per la fisica, la biologia e l’arte figurativa – così come riferimenti a scrittori (Carroll, Calvino, Perec), pittori (Piranesi, Tiepolo, Bronzino, Veronese, Arcimboldo, Vermeer) e musicisti (Purcell, Cage), fino a sconfinare nella citazione di opere e autori immaginati, in un’operazione narrativa che ricorda quella di Jorge Luis Borges o di Thomas Mann. Questa fitta rete di rimandi crea una sorta di intreccio labirintico, di cui l’unico ad avere la mappa sembra essere il creatore-ragno, che ci invita ad addentrarci al suo interno, attraendoci con la sfida di riuscire a raggiungerlo al centro. Questo meccanismo è così evidente che sia a Giochi nell’acqua che a L’ultima tempesta si accompagnano documentari e testi di spiegazione.

La poetica di Greenaway è chiaramente quella dell’autore-demiurgo e, se ad alcuni può apparire autoreferenziale, in realtà accoglie sempre un’ironia disincantata, un amore per il grottesco a cui non risulta immune nemmeno l’autore con le sue credenze, le sue regole e le sue perversioni. Greenaway è un artista poliedrico, che si è formato nell’arte visiva per poi esplorare diverse forme e supporti artistici: dalla pittura al disegno, passando per il cinema, alle installazioni e alle curatele, fino alla regia di opere liriche e alla televisione. I metodi e le tecniche si intrecciano grazie alle tematiche ricorrenti che popolano il suo mondo: in primis i simboli, e quindi le mappe, gli alfabeti, i dizionari (Le cadute), uno sforzo razionale di dare ordine ai significati che ci popolano, al tempo stesso tragico e disperato – perché fin dall’inizio è noto che sarà necessario fare un compromesso, rinunciare alla perfetta aderenza tra il reale e la sua immagine, lo schema dell’uomo per tentare di controllare il mondo. Viene di nuovo in mente Borges – Finzioni, L’Aleph, Il libro di sabbia – ma anche il Mathias Olban di Scrittori, di Antoine Volodine, autore di “una letteratura dell’altrove che va verso l’altrove”. Altri temi esplorati – che dialogano con il cinema di Buñuel e il surrealismo – sono quello della numerologia, dei giochi e degli enigmi, della simmetria e del suo contrario, del doppio, del corpo e del tempo, del rapporto tra cibo e sessualità e tra interno ed esterno, dell’acqua come elemento fisico e metafisico. Tutto trova spazio nel catalogo barocco, che sembra richiamare la famosa enumerazione delle belle di Don Giovanni scritta da Lorenzo Da Ponte e musicata da Mozart.

In questo cinema manierista, nei temi e nei modi, si incontrano puntualmente due forze incarnate dal maschile – l’essere umano che si oppone al caos dell’esistenza – e dal femminile, la donna che porta con sé la potenza del cosmo, che semplicemente è e non ha bisogno di essere detta, descritta, condotta, capita, giustificata: è puro flusso vitale, crea e distrugge. I protagonisti maschili delle opere di Greenaway sono ossessionati dal desiderio di collezionare, enumerare, organizzare, dandosi regole nevrotiche destinate a sbriciolarsi. La loro ambizione termina con la morte – reale o metaforica che sia – a opera della donna-natura, che distrugge le rigide strutture messe faticosamente in piedi per esistere e resistere, annullando e liberando. “Tutti i miei film,” ha dichiarato lo stesso Greenaway, “parlano della classificazione del caos”, impresa che attanaglia gli esseri umani da millenni – basti pensare alle filosofie antiche vediche, ma anche greche, ai miti da cui originano e infine al famoso motto della massoneria “Ordo ab chao”. L’illusione è che, dando un nome prima e classificando poi, gli esseri umani saranno finalmente in grado di salvarsi e di controllare il mondo, quando in fondo, lo sappiamo bene, non sarà mai così, qualcosa ci sfuggirà sempre perché inclassificabile. Ma, ironia della sorte, è proprio questo incomprensibile che ci ostiniamo a cercare, in una domanda che si esaurisce in se stessa.

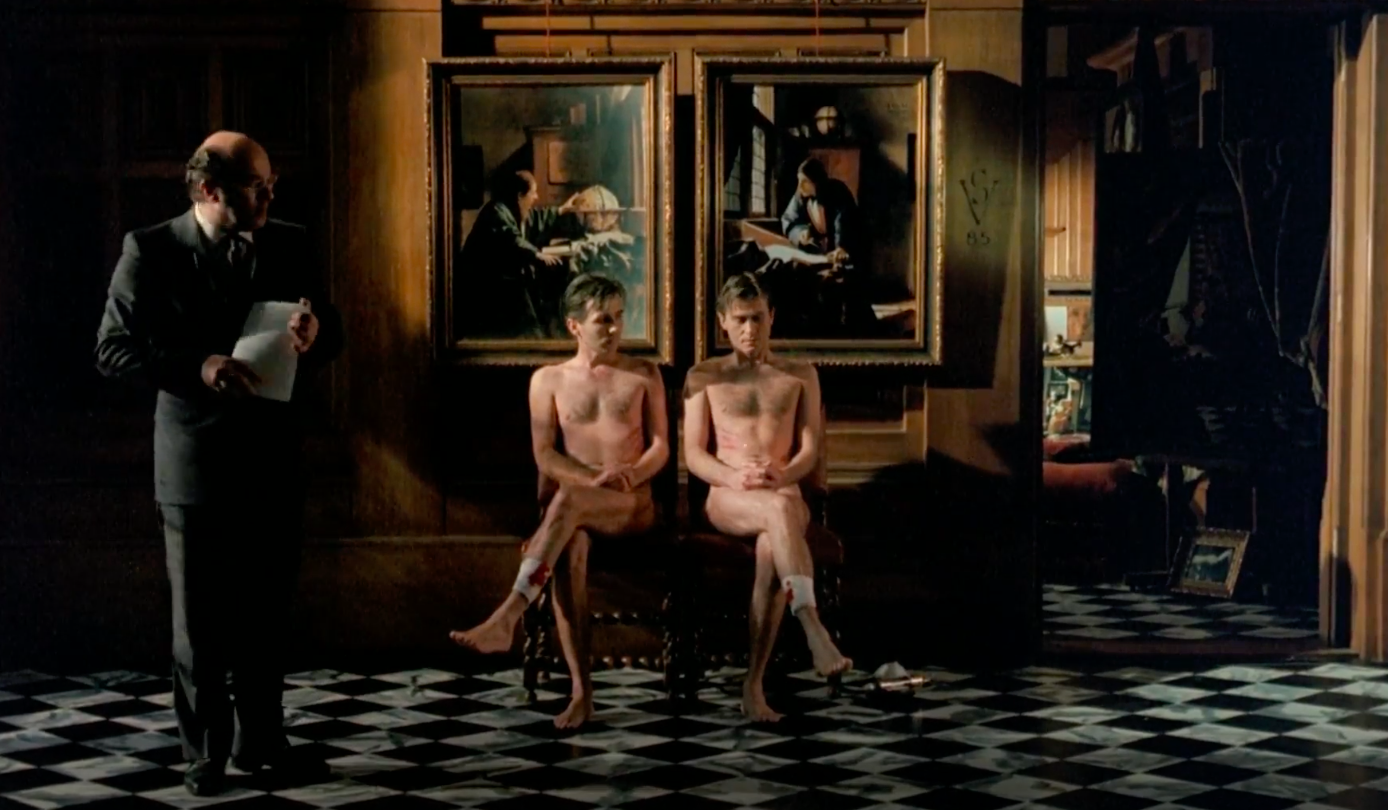

Tra il 1962 e il 1980 Greenaway realizzò diversi corti e lungometraggi sperimentali, ma è nel 1982 che viene definitivamente riconosciuto dal pubblico e dalla critica, con I misteri del giardino di Compton House, ambientato nel 1694. Nel corso degli anni Ottanta diede poi alla luce un capolavoro dopo l’altro. Nel 1985 uscì Lo zoo di Venere, in cui il regista si soffermava sul tema del doppio, facendolo collidere con l’asimmetria dell’amputazione. Ne Il ventre dell’architetto, due anni dopo, portò poi alle sue estreme conseguenze la tensione dei contrari, che secondo la filosofia antica mettevano in movimento il principio generatore e che da sempre sembravano non dargli tregua – il concetto di amore e morte, fedeltà e tradimento, ragione e follia, corpo e spazio, sogno e realtà, salute individuale e sociale, interno ed esterno, idea e materia, presente ed eterno, caducità e memoria – in un allucinazione sempre più soffocante che appare come una vera e propria discesa agli inferi ambientata tra le colonne dell’Altare della Patria. In questo scenario si apre un dialogo sbilanciato e incessante tra il protagonista, in rapida agonia, ed Étienne-Louis Boullée, il famoso teorico e architetto visionario del Settecento che immaginava enormi architetture, fuori-scala monumentali e simbolici, tra cui il famoso Cenotafio di Newton (1784): un’immensa sfera cava che rimanda a quella perfettamente liscia che si può ammirare sul retro dell’altare maggiore di Santa Maria del Priorato a Roma, cui Manfredo Tafuri dedicò un’importante analisi ne La sfera e il labirinto (1980) e a cui sembra far riferimento lo Greenaway stesso.

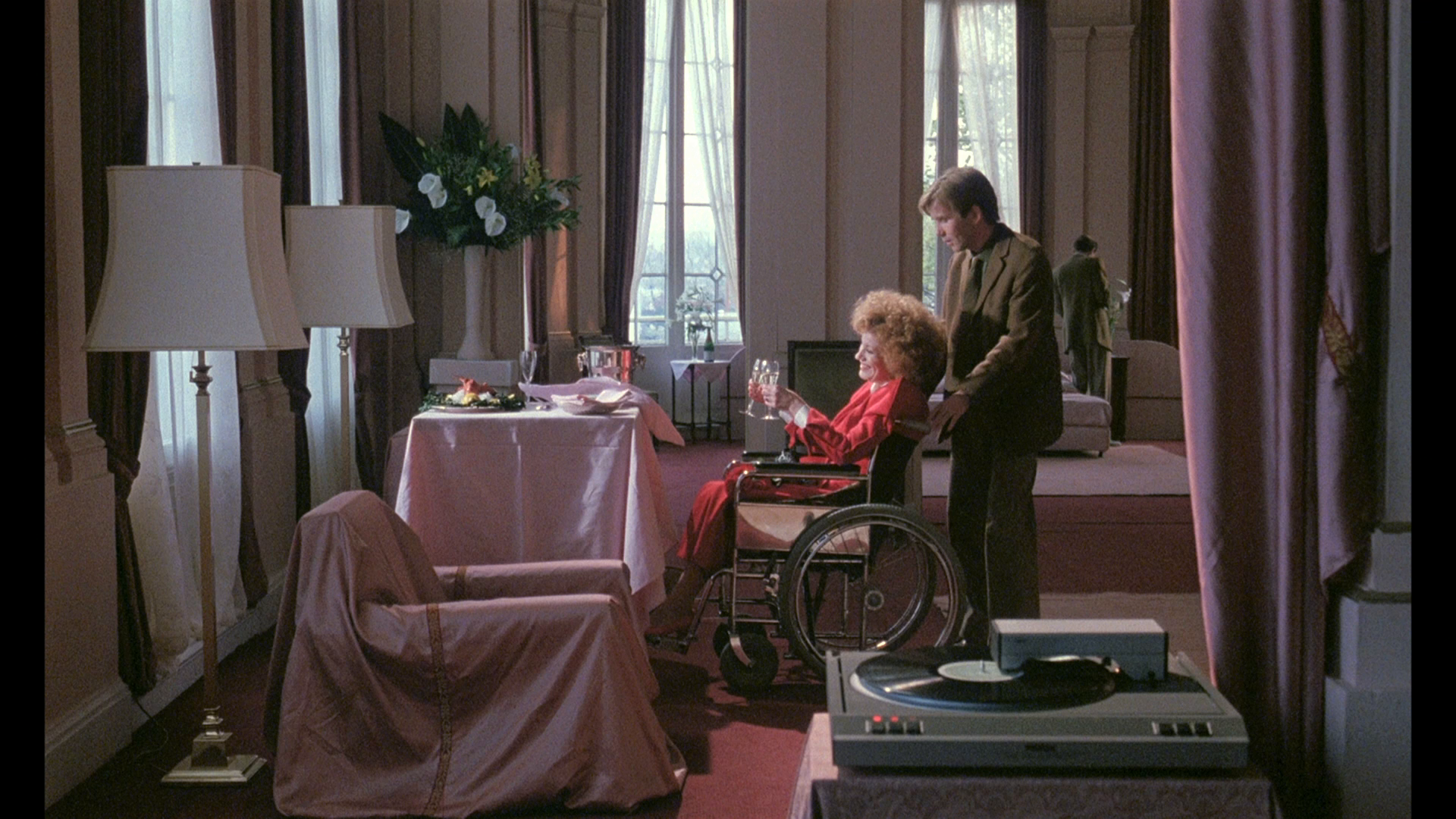

Nel 1988 seguì Giochi nell’acqua (in originale Drowning by Numbers), commedia nera scandita da un conto alla rovescia da cento a uno, che gli valse il premio della giuria per il contributo artistico a Cannes. Nel 1989 uscì invece Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante, incentrato sul rapporto tra cibo, sessualità e morte. Ancora una volta appare il legame tra interno ed esterno, la simbologia del nutrirsi come appropriazione del mondo.

È nel 1991, però, con L’ultima tempesta – adattamento molto personale de La tempesta di Shakespeare – che Greenaway sembra riuscire a manifestare a pieno i suoi demònî. Il film appare in tutto eccessivo e ridondante, un vortice asfissiante di apparizioni di spiriti e magie, reso possibile dai primi effetti grafici computerizzati. Proprio come nel barocco prima e nel decadentismo poi, l’arte sembra volerci sommergere, spingere giù, portare a fondo, annientarci grazie alla manifestazione delle nostre pulsioni originarie e al tempo stesso mostrandoci una vita alternativa. Goya, nel 1797, scriveva che il sonno della ragione genera mostri, ma se la ragione resta sveglia, mescolandosi alla fantasia, può invece dare vita a uno strumento dalle potenzialità inesauribili. Greenaway sembra raccogliere questa eredità artistica e compiere un passo ulteriore nella sua rappresentazione. Il titolo originale è infatti Prospero’s Books e la vicenda ruota intorno ai 24 volumi della biblioteca di Prospero, lo spodestato duca di Milano, che rappresentano la fonte dei suoi grandi poteri magici. Anche da un punto di vista di linguaggio artistico Greenaway riesce qui a realizzare una sorta di ultimo stadio del Wort-Ton-Drama wagneriano, facendo confluire nella dimensione cinematografica il teatro, il canto, la danza, il disegno e l’animazione.

Per Greenaway l’arte è uno strumento per interpretare la realtà, penetrandone il mistero. In questa visione, il cinema è solo una delle tante possibilità espressive che intavola una conversazione continua con la storia dell’arte e dell’iconografia, con le immagini che da sempre popolano la nostra mente e compongono l’immaginario umano. Le sue storie non seguono la tradizionale concezione del racconto, emergono invece dalle immagini, composte come visioni chiuse ed estatiche, fisse, legate attraverso movimenti di camera lenti e fluidi. Greenaway crea mondi complessi, stratificati, per non dire incrostati, di icone e al tempo stesso ci dà il tempo di assorbirli, lasciarli sedimentare nel nostro inconscio e discernerli. La nostra memoria collettiva, infatti, è prima di tutto un sistema di segni, di tracce, che ci orientano e disorientano, e al regista è chiaro che si agisca così in uno scenario popolato da oggetti e fenomeni che si trasformano in simboli, tracce, indizi. La ricerca del senso della vita appare allora come un rebus, un enigma da risolvere, un gioco affascinante e spaventoso, una danza macabra in cui la vita e la morte si toccano grazie alla sapienza dell’arte.