Correre è una delle azioni più narrative dell’essere umano. Perché è qualcosa che ha un inizio e una fine; porta da un punto di partenza a una meta e, nella sua durata, compie qualcosa dentro di noi. È il simbolo più semplice e perfetto di quello che in gergo tecnico viene chiamato il “viaggio dell’eroe” e in sé contiene il seme della tragedia e del conflitto, e quindi un motore narrativo potentissimo. Non a caso la maratona traghetta già con sé una delle grandi storie epiche dell’antica Grecia, ovvero la corsa di Filippide dalla città di Maratona all’Acropoli di Atene, per annunciare la vittoria sui Persiani nel 490 a.C. – circa 40 chilometri. Prima ancora di assumere le forme della gara sportiva che conosciamo dalla fine dell’Ottocento, però, la corsa di lunghe distanze è stata una delle prime sfide dell’umano: per mettersi in salvo, per cercare cibo, per raggiungere l’acqua era necessario correre. Non stupisce quindi che questa pratica abbia ispirato Il maratoneta, il romanzo scritto nel 1974 del grande William Goldman – autore anche di Butch Cassidy, The Princess Bride, Magic e Tutti gli uomini del presidente – da cui fu tratto due anni dopo l’omonimo film, diretto da John Schlesinger e con Dustin Hoffman.

La scena di apertura – deputata a veicolare il senso profondo della vicenda che verrà narrata, dando allo spettatore un suggerimento inconscio, e che in questo caso ritorna nel corso della pellicola – è un filmato di archivio, in toni di seppia, del grande maratoneta etiope Abebe Bikila, primo africano – del tutto sconosciuto dal mondo dello sport – a vincere la medaglia d’oro nella maratona nel 1960, evento passato alla storia perché Bikila corse la gara a piedi nudi, dato che le scarpe che gli avevano fornito gli facevano male ai piedi. Il filmato di Bikila che apre il film, e che guarda e riguarda Thomas Babington Levy detto Babe, il protagonista, però è quello della vittoria di Tokyo nel 1964. Bikila corre, evocando alla mente senza alcuna retorica le parole “come una gazzella”, perché i suoi movimenti sono ipnotici, regolari, leggeri, nella sua falcata c’è la precisione spontanea, perché non bloccata dalla nevrosi della mente dell’essere umano, dell’animale agile, che compie un gesto del tutto puro.

I manuali di sceneggiatura parlano di “run for your life” quando un’azione appare in tutta la sua univoca necessità. Bikila corre, verso il traguardo, e lancia una fugace occhiata alle sue spalle, lo sfondo è caotico, una macchia di colore indistinta, che esiste a un’altra velocità, una folla di cui sentiamo solo le grida. E poi il filo bianco del traguardo, il primo piano frontale: è finita, Bikila ha vinto, è salvo. Stacco, si passa su Babe, timido e imbranato studente ebreo che si allena con le sue Adidas ROM ogni giorno a Central Park per la maratona mentre prepara la sua tesi di laurea in Storia alla Columbia sulla tirannia nella vita politica americana, per riabilitare la memoria del padre, caduto in disgrazia e suicidatosi durante la caccia ai comunisti aizzata durante il maccartismo – “Colpevole di arroganza, di intelligenza, e di ingenuità, colpevole per non aver reagito dopo essere stato dimesso” [dalla sua cattedra alla Columbia], come dice il professore di Babe, Biesenthal. Nel frattempo la realtà si muove nella sua ironica sincronicità acefala, dando vita a una cascata di eventi che dimostreranno come volenti o nolenti le nostre vite siano tutte involontariamente correlate le une alle altre. Un vecchio ebreo, si direbbe povero e sfortunato e sicuramente arrabbiato col mondo intero, trova la sua strada bloccata da un vecchio tedesco, con la macchina altrettanto vecchia e rotta. Bastano pochi secondi ai due per riconoscersi come nemici: uno sporco ebreo e un nazista di merda. Inizia così una lite per certi aspetti grottesca, e l’ebreo, accecato dalla rabbia e dal desiderio di vendetta inizia a inseguire e a speronare con la sua macchina scalcagnata la vecchia Mercedes del tedesco, finché entrambi non andranno a sbattere contro un camion cisterna pieno di gasolio e moriranno. Babe vede da lontano l’incidente, senza sapere che quell’evento apparentemente irrilevante per lui cambierà per sempre la sua vita. Il tedesco infatti, era davvero un nazista, e in particolare era il fratello dell’Angelo bianco, il criminale di guerra rifugiatosi in Uruguay Christian Szell (interpretato dal grande Laurence Olivier), il dentista dei campi di concentramento.

Nel montaggio paratattico, i dettagli e gli oggetti hanno un ruolo fondamentale, quasi pari – a livello semiotico – a quello degli attori stessi. I sottotesti veicolati dalle immagini danno ritmo e unità e legano linee narrative diverse, facendo per così dire da introduzione alle varie scene, sostenute da dialoghi perfetti. Così, in breve tempo passiamo da una cassetta di sicurezza, a un porta sigarette, al cruscotto di un’automobile, a una chiave, a una scatola di cioccolatini, agli occhi di una bambola. La storia è popolata dagli oggetti prodotti dopo il boom economico, principale segno di benessere dalla fine della guerra, che sembrano quasi schiacciare le persone nell’inquadratura, essere più significanti delle loro stesse parole. Il film critica già nel 1976 – mentre ci si avvicinava a passo spedito agli anni Ottanta – le ombre ambientali della loro presenza opprimente, mostrando una manifestazione di studenti parigini contro l’inquinamento; aree urbane occupate da cumuli di spazzatura che tolgono spazio alle persone; le ossessive insegne dei tanti negozi, sia a New York che nella capitale francese; e sottolineando le parole dell’elitario professor Biesenthal sulla scarsità di aria e di risorse naturali – temi che la decade successiva spazzò completamente via, anestetizzandoci con l’opulenza del consumismo e del divertimento.

Mentre l’America, nel bel mezzo della guerra fredda, si lascia andare alle manie di persecuzione contro i Comunisti, lo spettro del nazismo si reincarna nel suo cuore, dopo soli trent’anni dalla Shoah. La relativa vita in sordina di Babe – preso in giro e sottovalutato da tutti – viene così scossa alle fondamenta, a partire dal manifestarsi di suo fratello maggiore Doc (Roy Scheider), che al protagonista sembra essere andato completamente contro agli insegnamenti del padre, perché finge di essere un uomo d’affari impegnato nel commercio di petrolio, ma in realtà è una spia doppiogiochista. Il giovane Babe, da figura marginale di quella che intuiamo essere la linea principale sia della storia che della Storia, si ritroverà così catapultato suo malgrado in un intrigo internazionale che lo costringerà a diventarne a tutti gli effetti il protagonista e a cambiare attitudine nei confronti del mondo, dimostrando di essere qualcuno che non avrebbe mai immaginato di poter effettivamente diventare.

Schlesinger riesce a modulare il suo sguardo alla perfezione a seconda che si stia posando su una persona, su un oggetto, su una prospettiva urbana o su un edificio, peraltro facendo dialogare fra loro tutte queste diverse realtà, attraverso la composizione visiva e temporale. Quasi ogni sequenza è costruita in questo modo, in cui peraltro confluisce una rara ironia. Basti pensare alla scena in cui si sente ansimare Doc nella sua stanza di hotel sugli Champs-Élysées e, per come si è sviluppato l’arco narrativo fino a quel momento, lo spettatore si aspetta di vederlo agonizzante, quando invece sta solo facendo un’intensa ripetizione di flessioni. Schlesinger, con queste trovate, sembra ricordarci continuamente che le cose non sono quello che sembrano e che nella maggior parte dei casi sia i sensi che la mente ci ingannano.

La sceneggiatura è un meccanismo perfetto che non dà mai tregua allo spettatore, rilanciando sempre più alto e creando una sorta di scala a spirale che dalle estreme propaggini del centro si stringe sempre di più, amalgamando una gran quantità di spunti, stimoli, contenuti, significati. La recitazione, a sua volta, è di altissimo livello. La regia, sicura e misurata, fa avanzare la trama agganciando lo spettatore fin dai primi secondi. Non stupisce che, partendo da queste condizioni al contorno, la scena in cui Szell tortura Babe – e ridotta perché dopo le prime proiezioni in sala al pubblico risultava intollerabile – sia entrata nella storia del cinema. Ma ogni parte di questo film è un piccolo perfetto marchingegno narrativo, in cui senza eclatanti effetti speciali le potenzialità del cinema si dispiegano in tutta la loro potenza. Dopo le torture, pur essendo devastato sotto tutti i punti di vista, sfruttando il tempo morto dato dalla macchina dei suoi rapitori parcheggiata troppo vicina a un muro – dove peraltro sembra esserci scritto “victoria”, anche se in realtà è pictorials, ma sul muro speculare la camera mette lentamente a fuoco “VIVA CUBAAA” – Babe valuta di poter correre, e di poterlo fare abbastanza velocemente da salvarsi la vita. E così è. Babe inizia a correre in pantofole e con addosso solo il suo pigiama a righe.

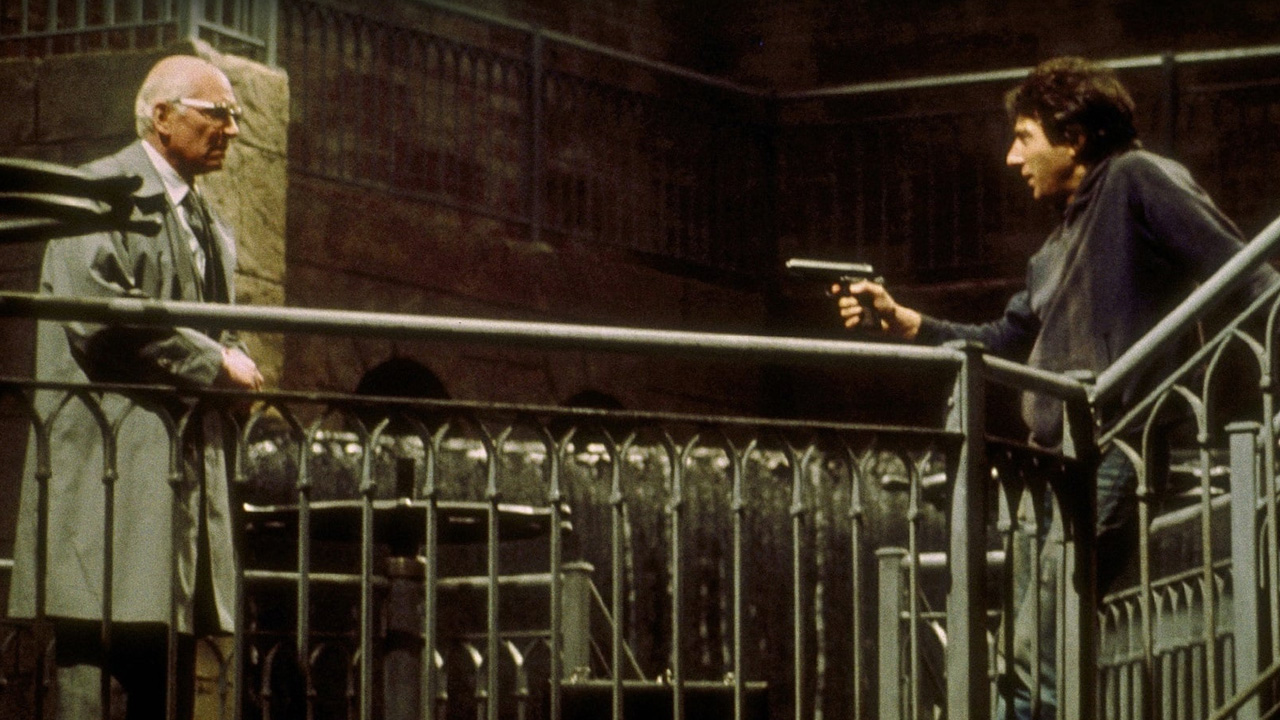

In tempi ancora non sospetti Goldman mostra chiaramente la voragine lasciata dalla morte di Dio teorizzata da Nietzsche. Dopo la seconda guerra mondiale, i fantasmi delle ideologie continuano a serpeggiare nell’immaginario collettivo occidentale, ma quegli stessi apparati di idee ormai sono solo maschere, che celano interessi cinici, scollegati da qualsiasi valore. Colpisce come una pugnalata la risposta che dopo aver torturato in maniera scientifica Babe Szell dà all’agente segreto corrotto Peter Janeway (William Devane) quando gli dice “E poi io credo nel mio Paese”: “Ci credevamo anche noi”. Con questo semplice scambio Goldman ci porta dall’altra parte della barricata, mostrandoci quanto sia sottile la linea tra il bene e il male. Ma l’apice si tocca quando arrivati alla resa dei conti, all’interno della centralina di smistamento delle acque del lago artificiale di Central Park, Szell guarda terrorizzato Babe non tanto perché lo sta minacciando con una pistola, ma perché sta gettando tutti i suoi enormi diamanti in acqua, come se non avessero alcun valore, e infatti per il protagonista non lo hanno.

Dopo aver perso tutto, Thomas Babington Levy trova se stesso, come unità fondante di un mondo, e non ha certo bisogno di raccogliere i diamanti sopravvissuti all’enorme spargimento di sangue a cui ha dovuto assistere. Ormai è un uomo. Mentre gli altri ragazzi continuano ad allenarsi per la maratona, lui si allontana in direzione contraria, senza più bisogno di correre.