La morte di Kim Ki-duk è stata inaspettata, prematura, giunta mentre era in Lettonia per prepararsi alle riprese del suo venticinquesimo film. Scomparso già da alcuni giorni, è poi ricomparso sulle pagine di un quotidiano locale che ne ha dichiarato il decesso per complicazioni legate al Covid.

Kim Ki-duk era agli antipodi dell’accademia, un autodidatta che faceva film con due soldi e ribaltava le logiche produttive del suo Paese, quella Corea del Sud che non l’ha mai sostenuto, che l’ha sempre trattato come un reietto perché privo di una formazione cinematografica ufficiale, da diploma, da pergamena autografata da qualche rettore o potente direttore d’Accademia. Il suo nome era conosciuto di più all’estero, ma il suo era un cinema che non aveva bisogno di primeggiare entro i confini nazionali, in Corea ci sono sempre stati nomi più altisonanti del suo, dal premio Oscar Bong Joon-ho a Park Chan-wook.

A Kim Ki-duk bastava però spostarsi in Europa per trovare un pubblico pronto ad accoglierlo. In particolare il legame con l’Italia è stato fondamentale nella sua ascesa europea, è a Venezia infatti che nel 2000 ha riscosso successo internazionale con L’isola, un film di anime sospese in fuga non dichiarata dai grandi centri urbani. In mezzo a un laghetto si trovano tante piccole casette galleggianti, all’occorrenza rifugi claustrofobici per pescatori, case di piacere o tane per assassini. Un luogo spirituale non solo nell’aspetto, di sicuro uno spazio simbolico in cui il corpo ama e odia sé stesso, cercando di annullarsi per arrivare allo spirito e tornare nella sicurezza del grembo materno. Era così che al Lido di Venezia era nato un autore.

Prima de L’isola il film più notevole era stato nel 1996 proprio il suo esordio, Coccodrillo, prima ancora di quello Kim Ki-duk era stato un semplice ragazzo coreano appartenente a una famiglia povera, che si era arrabattato per cambiare la sua vita, fino al trasferimento a Parigi, dove si era mantenuto principalmente vendendo i suoi quadri. Da lì le prime sceneggiature e poi l’inizio di una carriera che ci ha regalato grandi film spesso scritti e girati nel giro di un mese o poco più, con pochi soldi, ma con piena libertà espressiva. Una poetica che travalicava facilmente i confini nazionali anche in virtù del suo essere poco parlata, laddove il silenzio era proprio uno dei tratti più impressionanti del suo cinema, una scarsità di parola e una ricchezza di gesti che rendevano i suoi film qualcosa di unico, quasi sempre in bilico tra abbagliante candore ed estrema violenza, tra levità e livida interiorità. Espressioni che si potevano comprendere a qualsiasi latitudine, cinema che nella sua purezza di linguaggio visivo faceva dialogare inquadrature e personaggi, che preferiva il corpo “perché è difficile che menta”. E forse questa ricerca della verità era proprio il cuore dell’esperienza artistica di Kim Ki-duk, personalità animata da mille dubbi sull’esistenza, su sé stesso, sul senso dell’essere umano. Nel suo cinema il corpo è spesso una gabbia esposta alla violenza e sotto alla pelle c’è un’anima da liberare. Vittime e carnefici si confondono, si influenzano a vicenda, non ci sono mai buoni o cattivi, ma esseri umani chiusi in stretti spazi spersonalizzanti, nelle periferie sporche di Seoul, nelle campagne più misere, intrappolati da inquadrature statiche che li costringono a cercare la fuga dentro sé stessi.

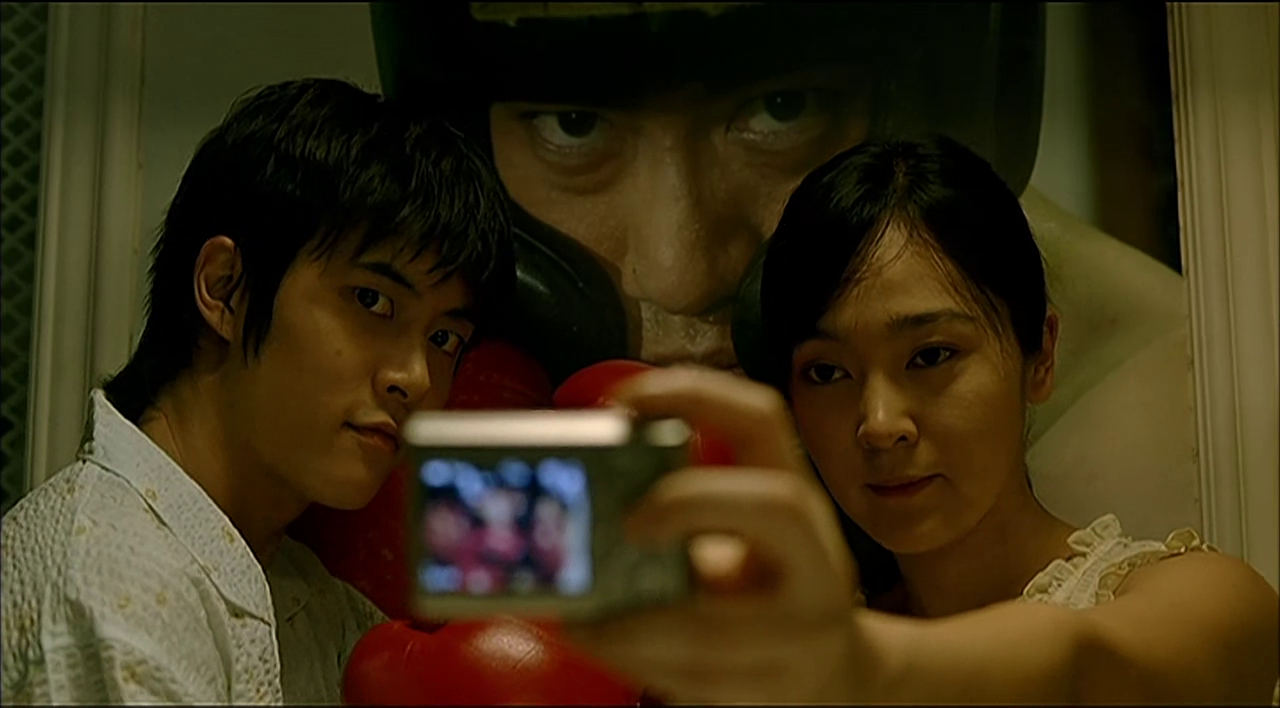

Ad oggi, il film più visto e citato di Kim Ki-duk è senza dubbio Ferro 3 – La casa vuota, meravigliosa porta d’ingresso per avvicinare il cinema del regista coreano e scoprire un modo di fare film fuori da ogni schema: c’è infatti l’amore, tossico e romantico, un protagonista che non apre mai bocca eppure conquista con gli sguardi e i gesti, un continuo sottrarre materia per raggiungere qualcosa di impossibile – in questo caso l’amore clandestino con una donna vittima di violenza domestica. “Difficile dire se il mondo in cui viviamo sia una realtà o un sogno”, recita un titolo in sovrimpressione sintetizzando la storia sospesa di un ragazzo che c’è ma non si vede, non esiste ma lascia tracce nelle case che occupa mentre gli inconsapevoli proprietari sono fuori casa. La vicenda di Sun-hwa e Tae-suk si presta però a tante interpretazioni ed è proprio questo il bello di Kim Ki-duk, la capacità di generare storie che poi sfuggono all’esegesi esatta, lasciandoci incerti su come reagire, su cosa pensare.

Se Ferro 3 è già oggi tra i titoli più conosciuti – e probabilmente verrà ricordato come il suo capolavoro – sono tanti i titoli che si sono distinti per la forte marca autoriale e la piena riuscita artistica, a cominciare da Bad Guy, con le sue luci al neon, il gangster dannato e il brano “I tuoi fiori” di Etta Scollo. Ma anche Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera, film circolare che indaga le stagioni dell’uomo con tutto lo spettro delle emozioni possibili, tra gioia e dolore. E ancora, non può mancare il Leone d’Oro 2012, Pietà, che all’epoca rappresentò una rinascita artistica per il prolifico regista coreano, uscito da un periodo difficile della sua vita e approdato a una fase di ricerca estetica più sofisticata, a un classicismo statuario che prende spunto dalla Pietà di Michelangelo e mette in scena la vita di un imponente David coreano che si confronta con le proprie azioni criminose, un’indagine sul denaro e sui danni che crea nelle vite delle persone.

Tantissimi ancora i film da recuperare: La samaritana, L’arco, Moebius, si potrebbe andare avanti ma lasciamo a voi il piacere di farvi scandalizzare o conquistare dall’opera di Kim Ki-duk, che tante volte ha fatto scappare gli spettatori dalla sala durante le prime dei suoi film in giro per il mondo – o così almeno racconta la leggenda. Perché Kim Ki-duk si era formato in strada, agiva senza preconcetti, con sguardo spericolato indagava il mondo attorno a sé e la propria interiorità. È emblematico in questo senso il suo Arirang, cine-confessione intitolata come una canzone popolare coreana che si canta sia in periodi difficili che felici. A seguito di una profonda crisi interiore generata da un grave incidente accaduto sul set del precedente Dream – quando Lee Na-yeong era quasi morta durante una scena di simulato suicidio per impiccagione – Kim Ki-duk si ritira in montagna e fa perdere le sue tracce. Vive in una piccola casa di un villaggio, dove per un anno rimugina sui propri errori e sull’esistenza. Poi, finalmente, reagisce e decide di riprendersi con una videocamera: ne nasce Arirang, appunto, un film di Kim Ki-duk su Kim Ki-duk, allo stesso tempo contro e a favore di sé stesso. Il regista gioca di campi e controcampi, parla e si ascolta, fa ammenda e ne soffre, canta, beve, riguarda i suoi film e soffre coi personaggi. La realtà poi si mischia con la finzione e il film più che cinema sperimentale si rivela rito sciamanico – un “kut”, come si dice in Corea – che risolve e cura l’anima. Kim Ki-duk riesce finalmente a capirsi, l’artista rinasce.

Dopo Arirang vengono 9 film in 8 anni, il mondo si scandalizza per l’incestuoso e folle Moebius e la censura coreana emargina ancora di più il regista. Infine, nel 2017 comincia il declino che porterà alla definitiva rottura col Paese d’origine: un’attrice accusa il regista di violenza fisica e sessuale subita anni prima proprio sul set di Moebius, il caso viene ripreso da un programma sudcoreano di giornalismo investigativo piuttosto controverso e la mobilitazione pubblica guidata dall’attivismo #MeToo porta altre donne a farsi avanti e a denunciare pubblicamente episodi simili. Kim Ki-duk rigetta tutte le accuse e denuncia a sua volta per diffamazione, la vicenda si chiude con una condanna per aggressione fisica, mentre l’accusa di violenza sessuale cade per mancanza di prove. È di fatto la fine per Kim Ki-duk, impossibile ricucire i rapporti con il suo Paese. Il regista sparisce per un po’ e lo ritroviamo proprio negli ultimi mesi del 2020 in Lettonia, per fare richiesta di un permesso di soggiorno, cercare una dimora stabile e pensare al prossimo film.

Ci ricorderemo di Kim Ki-duk perché è riuscito a creare un cinema profondamente iconico e unico, come quello di ogni grande artista, capace di tradurre la propria visione del mondo ed esperienza personale in racconto condiviso. Ci rimangono negli occhi i suoi film, le sue passerelle informali sul red carpet di Venezia, ci rimarranno la passione che aveva per il nostro Paese e il rimpianto di non poter vedere il suo prossimo film. Se la strada per capire l’uomo che sta dietro all’artista ci sarà forse impraticabile, l’unico addio possibile è con le parole di Arirang, la canzone per i tempi difficili, ma anche per quelli felici: “Nel cielo ci sono tante stelle / tante quanti sono i sogni nel nostro cuore. / Là, in quel punto, c’è il Monte Baekdu, / dove i fiori sbocciano anche nel mezzo dei giorni d’inverno”.