Oggi nelle sale italiane esce Bohemian Rhapsody, il biopic che ripercorre la storia dei Queen, per la regia di Bryan Singer, e che brilla per la performance di Rami Malek, che interpreta il leader della band. Di Freddie Mercury si è parlato, scritto e raccontato tantissimo. La sua silhouette con la giacca gialla, il pugno alzato e il microfono a mezz’asta è entrata tra i archetipi della cultura pop del Novecento, al pari del volto di Marilyn Monroe o della M gialla di McDonald’s. È rimasto congelato così, nel suo look da macho aggressivo, il baffo e i Ray-Ban a specchio che aveva usato negli anni Ottanta, anche perché quello fu l’outfit adottato per il concerto di Wembley del 12 luglio 1986, forse tra gli eventi più famosi della storia del rock.

Per quanto la maggior parte delle persone lo ricordi in questo modo, quello che lo rende una delle figure più importanti della storia della musica contemporanea è quanto è successo nei decenni precedenti. Parliamo di Freddie Mercury che scandalizza la BBC presentandosi a Top of the Pops a torso nudo con pelliccia di visone e smalto nero, che canta a Hyde Park vestito solo di una aderentissima e luccicante tuta bianca o che arriva sul palco del concerto di Natale dell’Hammersmith Odeon in kimono bianco, che si toglie con uno strip tease. Parliamo di Farrokh Bulsara, come si chiamava prima di assumere il nome con cui tutti lo conosciamo – non un semplice nome d’arte, ma una vera e propria rettifica all’anagrafe: un bambino estroso e di talento che aveva passato l’infanzia tra Zanzibar e Mumbai; un adolescente immigrato a Londra con la famiglia che per pagarsi gli studi della scuola di design spostava bagagli all’aeroporto di Heathrow, e che per non far troppo notare la provenienza straniera aveva assunto quel nomignolo così anglosassone.

Le origini etniche di Freddie Mercury non sono mai state oggetto di particolare attenzione, forse perché sovrastate dal suo talento fuori dal comune o dalla controversa questione della sua omosessualità. Il fatto che Mercury fosse innanzitutto un immigrato sembrava non importare a nessuno. Questo non perché l’Inghilterra del tempo si distinguesse per idee particolarmente progressiste nei confronti delle persone di colore (nel 1979 il partito di ultra-destra del Fronte Nazionale Britannico raccolse oltre 200mila voti). Piuttosto si può dire che Mercury sia stato coinvolto, più o meno consapevolmente, in quello che oggi chiameremmo una sorta di whitewashing, alimentato anche da lui stesso, che si è sempre rifiutato di parlare delle proprie origini in pubblico – così come si rifiutò sempre di rilasciare dichiarazioni sulla sua sessualità – anche se quest’ultimo aspetto rimase sempre al centro delle cronache, specialmente negli anni Ottanta. Il fatto di aver assunto una nuova identità così spiccatamente britannica – non a caso, il nome “Queen” lo scelse proprio lui – funzionò così bene sul pubblico da oscurare il trascurabile dettaglio della carnagione.

Interpretare la britishness di Freddie Mercury esclusivamente come un tentativo di cancellare le sue origini però sarebbe sbagliato. Bisogna infatti ricordare che Freddie-Farrokh proveniva da un contesto molto particolare: i suoi genitori erano di origine Parsi, un piccolo gruppo etnico persiano seguace della religione zoroastriana che migrò nel subcontinente asiatico in concomitanza alla diffusione dell’Islam. Mercury nacque a Zanzibar, che all’epoca era un protettorato britannico, dove suo padre Bomi svolgeva la professione di segretario per il consolato. La famiglia si spostò poi a Mumbai, dove Farrokh cominciò a studiare musica, crescendo con la passione per i primi film di Bollywood. I Parsi in India erano e sono una minoranza con un’identità molto marcata, il cui accesso è precluso a chi non è di diretta discendenza zoroastriana, e per questo – e anche a causa della rigidissima suddivisione in caste del subcontinente – non si sono mai perfettamente integrati con il resto della popolazione. Freddie così si abituò sin dall’infanzia a essere un outsider: un indiano in Africa, un Parsi in India e infine un immigrato asiatico e gay in Inghilterra.

A livello artistico, questa frammentazione di identità si tradusse, specialmente nei primi anni della carriera dei Queen, nella composizione di canzoni molto complesse, con varie stratificazioni musicali e linguistiche. Significativo, in tal senso, è l’album Queen II del 1974, oggi considerato un pilastro ante-litteram dell’heavy metal. Le canzoni scritte da Mercury, contenute nel lato B (il cosiddetto “Black Side”, contrapposto al “White Side” scritto da Brian May) mescolano riferimenti mitico-sacrali insieme a versi di Shakespeare e al mondo magico che Freddie aveva inventato da bambino, Rhye, di cui si dichiarava re, o meglio “regina”.

L’esempio più celebre di questo pastiche è ovviamente “Bohemian Rhapsody”. Scritta nel 1975, è una canzone apparentemente senza senso, ma che riflette al suo interno l’accumulo delle suggestioni più diverse: “Bismillah” richiama la formula “Bi-smi ‘llāhi al-Rahmāni al-Rahīmi” con cui si aprono tutte le sure del Corano; “Scaramouche” fa riferimento alla scaramuccia, una maschera della commedia dell’arte napoletana; “Beelzebub” nella religione cristiana è Belzebù, il Diavolo, il principe dei demoni. La parte più discussa del testo resta però quella iniziale, in cui l’io narrante confessa alla madre di aver ucciso un uomo e si dichiara pronto a lasciarsi tutto alle spalle per affrontare la verità. Molti commentatori, come ad esempio la biografa Lesley-Ann Jones, vi hanno letto un coming out: ad essere morta sarebbe la vita eterosessuale di Freddie Mercury, che proprio in quegli anni stava terminando la relazione con la compagna Mary Austin, e la verità da affrontare sarebbe la presa di coscienza della sua omosessualità.

Freddie Mercury, in realtà, per tutto il corso della sua vita non ha mai dichiarato di essere gay. Che lo fosse è una cosa che diamo tutti per scontata, ma non è affatto detto che si identificasse come tale: per quasi dieci anni aveva amato Mary, “l’amore della sua vita”, prima di rendersi conto di poter vivere la sua sessualità come credeva. Oggi sappiamo che l’orientamento sessuale non si accende e spegne come un interruttore e che l’attrazione e l’amore possono assumere molte forme. All’epoca forse questo non era così ovvio come può apparirci ora. Freddie Mercury faceva sesso con gli uomini, quindi era gay: questa era l’unica spiegazione possibile. Eppure, in quegli stessi anni musicisti come David Bowie, Mick Jagger o Elton John giocavano con la propria ambiguità sessuale e vivevano relazioni omosessuali alla luce del sole senza che nessuno avesse niente da ridire.

Ma Freddie Mercury, a differenza degli altri, si ammalò e morì per le conseguenze dell’AIDS. Fu una delle prime vittime celebri di questa malattia, che però decise di tenere per sé fino al giorno prima della scomparsa, quando la annunciò tramite un comunicato. I rumors sul suo stile di vita dissoluto per quasi vent’anni erano stati assordanti e la sua malattia fu interpretata come una sorta di punizione inevitabile. Non che il pubblico non lo amasse o pensasse che quella fosse la fine che meritava, era un problema di mentalità: nel 1991 ancora molte persone erano convinte che l’HIV potesse essere contratta solo dai maschi gay, e che quella fosse la naturale conseguenza di una vita votata al vizio. Quest’idea era confermata dalla teoria del “Paziente Zero”, che collegava l’esplosione dell’AIDS a Gaëtan Dugas, un assistente di volo di Air Canada che venne ingiustamente accusato di aver portato la malattia negli Stati Uniti. Dugas venne descritto dalla stampa come un sadico che concupiva i giovani americani per infettarli con il “cancro gay”, come veniva definito l’AIDS allora. Oggi questa teoria è stata smentita dalla comunità scientifica, che ha anzi riconosciuto nel suo ideatore l’intento di stigmatizzare in un solo individuo tutti gli stereotipi legati all’omosessualità.

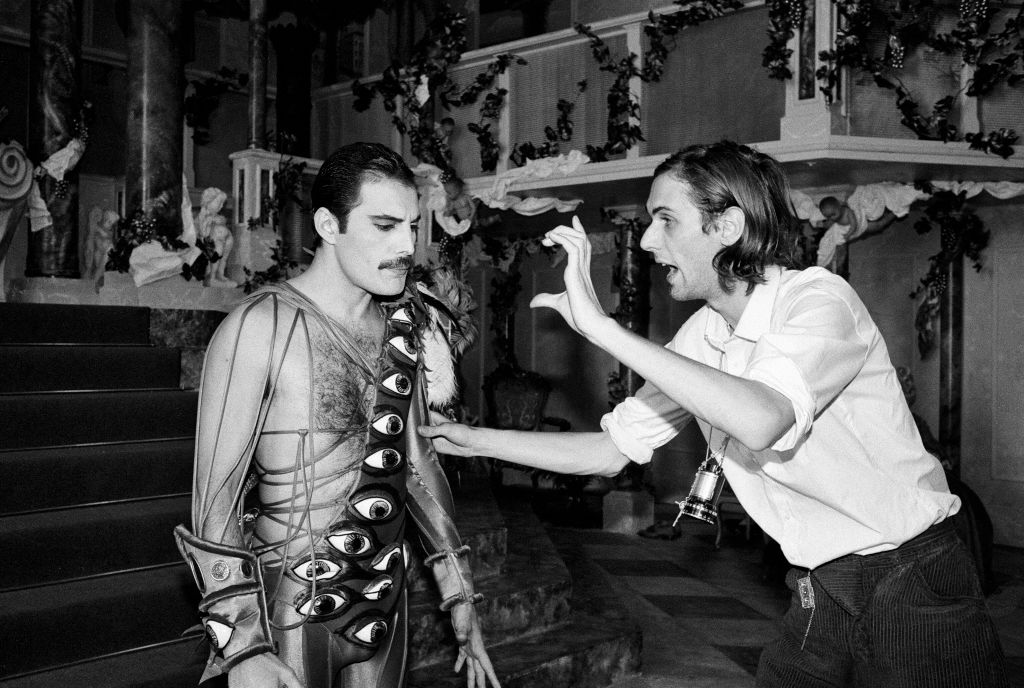

Molti hanno criticato la scelta di Mercury di vivere la propria malattia in silenzio. Con la sua notorietà, avrebbe potuto aiutare le campagne di sensibilizzazione, come aveva fatto poco tempo prima Magic Johnson. Ma Johnson era il più famoso giocatore di basket del mondo, e in più era eterosessuale e con il suo annuncio contribuì a far capire alle persone che l’AIDS poteva colpire tutti. Mercury, invece, era appena uscito da un decennio complesso: negli anni Ottanta i Queen avevano appena affrontato una crisi musicale senza precedenti, Freddie aveva adottato il look da castro clone della scena gay americana, cosa che non era piaciuta al pubblico mainstream che addirittura lanciava lamette da barba ai concerti sul palco, come per invitarlo a radersi i baffi e ad assumere un aspetto meno queer. La scena musicale inglese era stata invasa dal punk e dal metal, che nelle loro espressioni più radicali erano carichi di omofobia e violenza.

Così non solo Freddie Mercury “era gay, quindi morì di AIDS”, ma anche “morì di AIDS, quindi era gay”. Un’equazione troppo semplice per una persona che rifuggiva questo aggettivo con orrore in ogni aspetto della sua vita. Amava piuttosto spingersi al limite, oltrepassare i confini e sfidare continuamente il pubblico, come faceva nelle “gare di canto” durante i concerti. Non temeva il confronto con la complessità delle cose ed era convinto che chi lo seguiva la potesse apprezzare allo stesso modo: A Night at the Opera, con Bohemian Rhapsody, è forse la sintesi più riuscita di questo suo intento, un album in cui nessuno credeva, considerato troppo difficile per i gusti dell’ascoltatore medio e che invece oggi è considerato il capolavoro della sua carriera.

Freddie Mercury è sempre stato un uomo libero, che ha vissuto la sua vita al di là delle convenzioni e degli stereotipi. Non gli è mai importato di cosa pensasse la gente, né ha mai sentito il bisogno di spiegarsi, ed è proprio in questo che sta la radice della sua grandezza e il motivo per cui vale la pena ricordare la sua storia – oltre che la sua musica – anche oggi.