Il razzismo, la paura, l’odio e l’avversione che c’è nei confronti delle popolazioni nomadi è forse il più forte, compatto e radicato che si possa riscontrare nel nostro Paese, dal momento che viene anche “legittimato” da un mix di luoghi comuni, esperienze personali, miti e leggende legate a questo popolo. In questo scenario, però, ogni volta che sento una storia che riguarda gitani, non riesco a non pensare ai film di Emir Kusturica, uno dei pochi registi in grado di trasferire sullo schermo una rappresentazione artistica sulla loro comunità – vasta e differenziata – che non indugia in giudizi moralisti e piccolo-borghesi, ma che contro ogni tendenza capace di demonizzare questo gruppo etnico ne ha messo in scena gli aspetti più affascinanti.

Non so dire quale sia l’obiettivo assoluto del cinema, se smuovere qualcosa nello spettatore o semplicemente intrattenerlo. Credo però che ogni raffigurazione cinematografica, reale o surreale, fedele a una biografia o frutto della più libera fantasia, sia il prodotto di ciò che circonda e ha circondato chi l’ha concepita. In questo senso Kusturica – diventato particolarmente popolare tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta – è un artista che non ha mai fatto mistero della complessità e dell’influenza che hanno avuto sulle sue opere i luoghi in cui è nato e cresciuto. Uso il plurale non a caso, dal momento che Kusturica proviene da un’area del mondo in cui i conflitti e le identità nel corso del Novecento sono stati un tema centrale: Jugoslavia, poi Bosnia Erzegovina, infine Serbia, con tanto di conflitti diretti ed espliciti tra lui e i movimenti di destra ultranazionalista. L’intreccio articolato e diversificato di aree come quelle balcaniche, difficile da comprendere a pieno per chi non sia un esperto della materia o non abbia contatti diretti con persone che provengono da quei territori, non è un impedimento o un marchio negativo impresso sul cinema di Kusturica. Al contrario, proprio quest’anima dirompente e straripante di dettagli di tutti i tipi, dalla lingua ai vestiti, sintomo di un intento rappresentativo che ha molto a che fare con la volontà di raccontare al mondo esterno i tratti più pittoreschi e affascinanti di quei luoghi, è la forza stilistica molto riconoscibile di questo regista.

Tornando dunque all’interrogativo sul cinema, sul suo scopo e sul suo impatto sul pubblico, i film di Kusturica forniscono un ottimo esempio di cosa possa significare guardare un film, specialmente pellicole come Il tempo dei gitani, del 1988, o Gatto nero, gatto bianco, del 1998, che hanno come centro narrativo le comunità zingare. Guardare un film, infatti, può essere sì divertente, piacevole o rilassante, ma alle volte – se ciò che vediamo è tanto vivido e ipnotico da andare anche un po’ più in profondità – la visione di un’opera può diventare una sorta di epifania, un momento in cui si passa a uno stato di indifferenza o ignoranza a uno di empatia verso qualcosa che per vari motivi possiamo ritenere troppo distante da noi. Questo è ciò che succede tutte le volte che, per quanto riguarda ad esempio la distanza e il disprezzo con cui descriviamo la comunità rom, ci sentiamo nella posizione di poter sparare a zero su una cultura – o forse sarebbe meglio dire una serie di culture che per comodità facciamo ricadere in modo generico sotto alla dicitura “zingara” – che non ci appartiene e non ci tange. Se il ruolo del cinema non è unico e universale, di certo possiamo ammettere che questo ribaltamento rappresentativo che Kusturica mette in atto con i suoi film in cui quei tratti così respingenti e lontani del mondo gitano diventano invece protagonisti e punti di forza, è di certo uno degli scopi della settima arte. Basti pensare a una scena come quella del matrimonio di Il tempo dei gitani, film che racconta la storia di un ragazzo rom dalla sua infanzia a Sarajevo all’arrivo in Italia, dove entra in contatto con la malavita milanese. Questa scena rappresenta un momento così poetico ed emozionante, surreale e grottesco allo stesso tempo, che è impossibile guardarlo e restare indifferenti.

La bravura di Kusturica, oltre ad aver raccontato negli anni anche molti altri aspetti della sua terra rendendola comprensibile al resto del mondo – Underground, del 1995, per esempio, mette in scena la storia della Jugoslavia attraverso due personaggi, dalla seconda guerra mondiale alla morte di Tito – è anche quella di aver creato con questi elementi di provenienza uno stile applicabile anche in altri contesti. La sua estetica, che passano anche attraverso la musica – il sodalizio con il musicista bosniaco Goran Bregovic è un elemento portante di molti suoi film – è diventata un segno di chiaro riconoscimento delle sue opere, e forse trova paradossalmente il suo picco espressivo in un film che Kusturica ha girato negli Stati Uniti. Arizona Dream, del 1993, è probabilmente il grande capolavoro del regista, tanto distante da Hollywood e dallo stile americano ma allo stesso tempo capace di adattare questa sua diversità ottenendo un risultato potente, un cult che in Italia uscì con uno degli ormai classici titoli tradotti in modo assurdo: Il valzer del pesce freccia.

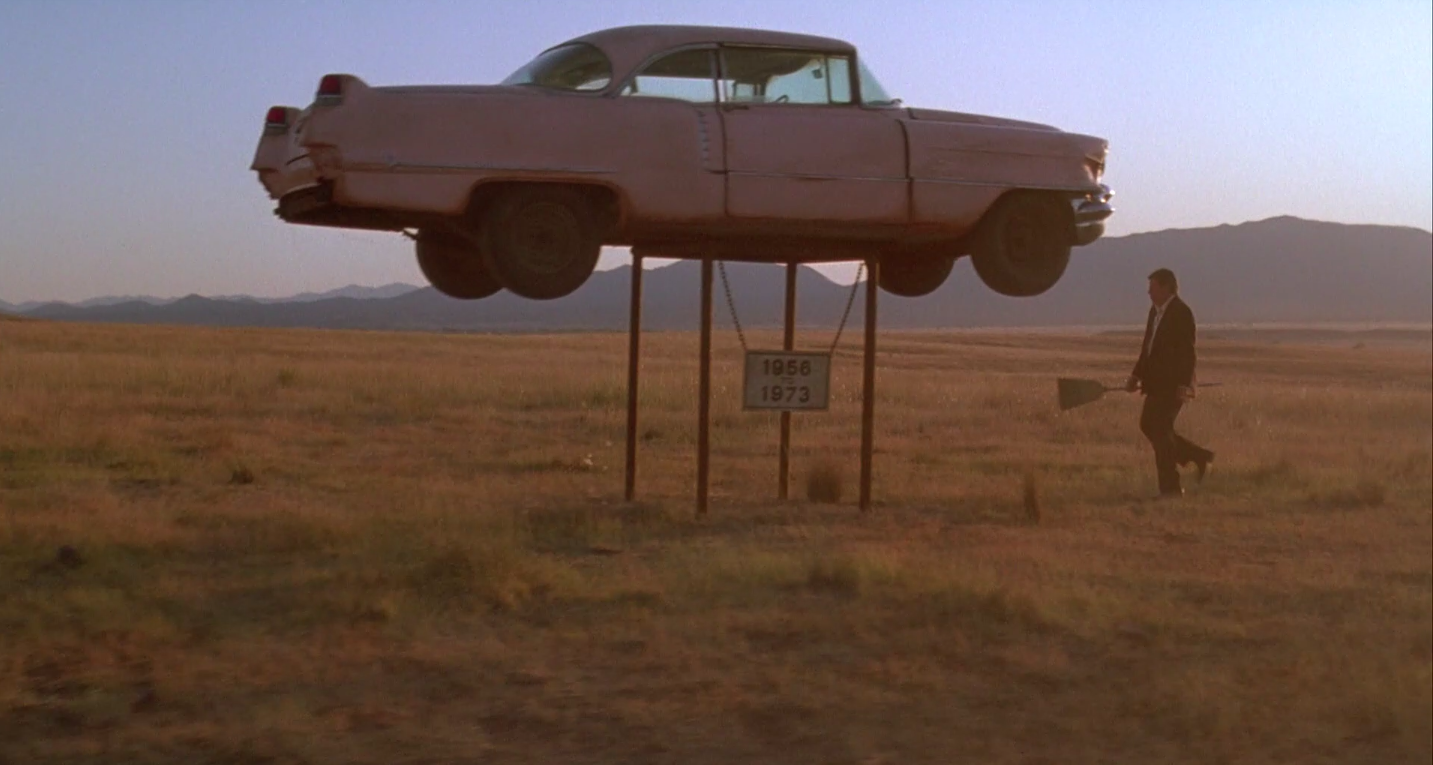

Nel film, la prima cosa che salta all’occhio è il cast: non solo Jerry Lewis, Faye Dunaway e Vincent Gallo, ma soprattutto il protagonista, un Johnny Depp trentenne e in stato di grazia. Molto prima di diventare il pirata della saga Disney, ben prima di essere Willy Wonka o il sex symbol coi capelli bruciati dal sole e gli occhiali fumè, il Depp dei primi anni Novanta è magnetico senza bisogno di nessun trucco marcato o effetto speciale. Kusturica gli affida il ruolo da protagonista per una sorta di favola surreale sul sogno americano infranto, il racconto di un triangolo amoroso tra una madre, una figlia e un ragazzo che arriva in Arizona per piegarsi alla volontà dello zio che, da bravo imprenditore, lo vuole vedere ereditare la sua concessionaria di Cadillac. Ciascuno di loro simboleggia un elemento naturale: Axel, il protagonista, sogna il mare, Elaine, la madre, sogna di volare e Grace, la figlia, sogna di diventare una tartaruga di terra. Arizona dream, così come dice il titolo stesso, è un racconto onirico pieno di simboli e di immagini metaforiche che mescolano quel senso pittoresco e grottesco tipico del cinema precedente di Kusturica con una nuova forma, quella lineare e precisa del cinema americano. Tutto il viaggio di Axel, scandito dal passaggio di un pesce che viaggia dal Polo Nord come un palloncino abbandonato al vento, prosegue in questo approccio con la realtà in cui gli elementi della natura di cui ogni protagonista è portavoce alla fine si concludono con il fuoco, e quindi con la loro distruzione. Anche in questo film, la luce sotto cui il regista racconta il mondo è la stessa di una lanterna che si appoggia su un lago, la musica è sgangherata e distorta, gli oggetti sono accatastati, vecchi, così come i vestiti: tutto è disordinato e indistinguibile, un po’ come siamo abituati a vedere un campo rom, incomprensibile nei suoi singoli elementi, ma pieno di senso nella sua interezza.

Di registi come Emir Kusturica non ce ne sono tanti e sebbene il cinema per ognuno di noi possa avere un significato diverso c’è un fine comune che possiamo trovare nel suo trasmettere, oltre alla bellezza delle immagini, un senso di comprensione che spesso non troviamo nella realtà. Alcune volte per farlo c’è bisogno di trasformare in una specie di sogno lucido pezzi di verità, come la storia di luoghi lontani da noi e di culture molto diverse dalla nostra. Kusturica, con le sue storie, ha metabolizzato tracce della sua vita, dei suoi Paesi di provenienza, delle culture diverse che lo hanno circondato per renderle comprensibili a tutti, o almeno a chi è ancora in grado di comprendere la bellezza della loro diversità, spesso oscurata dall’ignoranza e dalla paura.