La settimana scorsa, ai Governor Awards, David Lynch è stato chiamato sul palco per ritirare il premio Oscar alla carriera. Accompagnato da Laura Dern, Kyle Maclachlan e Isabella Rossellini, suoi attori feticcio, il regista ha tenuto uno dei più brevi discorsi della storia. Una menzione all’Academy e agli altri vincitori (in realtà a una sola, la nostra Lina Wertmüller), nessun ringraziamento personale. Poi per un attimo si è interrotto, come se stesse iniziando il vero discorso. Ha guardato la statuetta e, senza toglierle gli occhi di dosso, ha detto: “Tu hai una faccia interessante”. Fine.

A stupire non è la totale assenza di pathos all’americana in Lynch – una delle caratteristiche che lo contraddistinguono – , ma il fatto che in quarant’anni di carriera non abbia mai vinto l’Oscar come miglior regista.

“La mia infanzia è stata felice, quindi inquieta”, ha scritto Lynch nel suo libro Io vedo me stesso. Per comprendere fino in fondo la sua arte e il suo pensiero è necessario tornare alle sue origini. Da bambino è ossessionato dagli animali in decomposizione, passa intere giornate a cercare negli alberi gli strati di resina dove restano intrappolate le formiche. Sente la necessità di trasformare in arte l’immagine di un cervo morto sul ciglio di una strada o di una formica nella resina. Inizia a dipingere, a creare sculture, a scattare fotografie, e lo fa con la devozione dell’artigiano. Da ragazzo si innamora delle opere di Bacon, di Kokoschka, di Hopper, influenze che torneranno con prepotenza durante la sua vita dietro la macchina da presa. Ma l’immagine ferma non gli basta più: scopre Bergman, Hitchcock e Fellini e la sua vita cambia per sempre.

Dopo i primi cortometraggi, Lynch decide di dedicarsi in maniera totalizzante a Eraserhead, un progetto ambizioso a cui lavora per cinque lunghi anni. I tempi si dilatano perché non trova i fondi per finanziarlo, è costretto a concentrarsi sul film soltanto la notte, mentre di giorno arrotonda vendendo giornali e con altri lavori saltuari. Le difficoltà economiche lo rallentano, i produttori fuggono di fronte all’idea di distribuire un’opera tanto bizzarra. Le fatiche vengono premiate nel 1977, quando Eraserhead vede la luce e spiazza il pubblico. Lo spettatore osserva un lavoro fuori dai canoni, appena abbozzato, inquietante. Al botteghino non si distingue per un grande incasso, ma diventa un film di culto grazie agli apprezzamenti di alcuni personaggi prestigiosi. Bukowski lo elegge come suo film preferito, Kubrick lo proietta durante le riprese di Shining per far entrare i suoi attori nel giusto mood di turbamento psichico. La spinta decisiva arriva da Mel Brooks, che si innamora dell’esordio di Lynch e gli offre la regia di The Elephant Man, uscito nel 1980: un successo commerciale e di critica con otto nomination agli Oscar, tra cui la miglior regia. Si spalancano le porte di Hollywood.

Alla cerimonia degli Oscar del 1981 gli occhi sono tutti puntati su Lynch, il marziano che rischia seriamente di vincere la statuetta come miglior regista a soli 35 anni. Quando il premio lo ritira Robert Redford per Gente comune il pensiero collettivo è che per Lynch sia solo una questione di tempo e le occasioni in futuro fioccheranno. Ha già un contratto per la trasposizione cinematografica di Dune di Frank Herbert, con un budget enorme e la possibilità di cimentarsi in un kolossal. Per Lynch, però, i meccanismi dell’industria cinematografica si rivelano un incubo: ha le mani legate, non ha voce in capitolo sul montaggio e la sua versione di tre ore e mezza viene tagliata in molti punti, rendendo incomprensibile la trama. Il pubblico e la stampa lo stroncano senza pietà. È il momento per Lynch di tornare a fare Lynch.

Quando Lynch realizza Velluto blu, nel 1986, la critica grida al miracolo. È un film simbolico in cui il regista raggiunge il crocevia tra sogno e realtà senza tracciare un confine definitivo. L’inizio della collaborazione con il compositore Angelo Badalamenti segna la svolta nell’utilizzo delle musiche nei lavori di Lynch, con un tappeto sonoro che accompagna le inquietudini dell’uomo nella società moderna attraverso distorsioni oniriche. Arriva la seconda nomination agli Oscar. A sottrargli la statuetta stavolta è il racconto del Vietnam di Oliver Stone in Platoon. Lynch non se la prende a male, l’incontro con il produttore televisivo Mark Frost gli ha già dato lo spunto per un nuovo progetto: realizzare la serie tv migliore di tutti i tempi.

Per Borges “Gli specchi e la copula sono abominevoli, perché moltiplicano il numero degli uomini”. Nella produzione dello scrittore argentino ricorre più volte il tema del doppio, del doppelgänger, così come la visione labirintica dell’esistenza. Lynch attinge da Borges e dal realismo magico di Cortázar per creare il suo personale labirinto, nel quale il doppelgänger attraversa lo specchio e trascende il concetto di spazio e tempo. Il risultato è Twin Peaks, l’opera che ha rivoluzionato il concetto di serie tv a livello di rappresentazione, immagine e formato. L’effetto sul pubblico, nel 1990, è stato subito devastante. Lynch decide di giocare con l’alto e il basso: da un lato una visione artistica fatta di innovazioni e trovate che spiazzano lo spettatore, abituato a una serialità confortante e ordinaria; dall’altro la parodia della soap opera anni Ottanta, con tinte grottesche e surreali, dissacranti all’ennesima potenza. È il periodo in cui in tutto il mondo la gente si incontra per porsi un’unica domanda: “Chi ha ucciso Laura Palmer?”.

Eppure Lynch, seguendo il suo motto “La vita non va spiegata”, non ha alcuna intenzione di svelare il nome dell’assassino alla nona puntata della seconda stagione, come gli impone il network Abc. Lynch, infastidito, si allontana dal progetto e riappare esclusivamente per il delirio visivo del finale di stagione. La sensazione di avere dei conti in sospeso si dissipa nel 2017, quando Twin Peaks torna con una sorprendente terza stagione dove Lynch ha totale carta bianca. Avrebbe potuto creare un prodotto autoreferenziale per accontentare i nostalgici e soddisfare le richieste degli appassionati della serie. Ma non sarebbe stato Lynch.

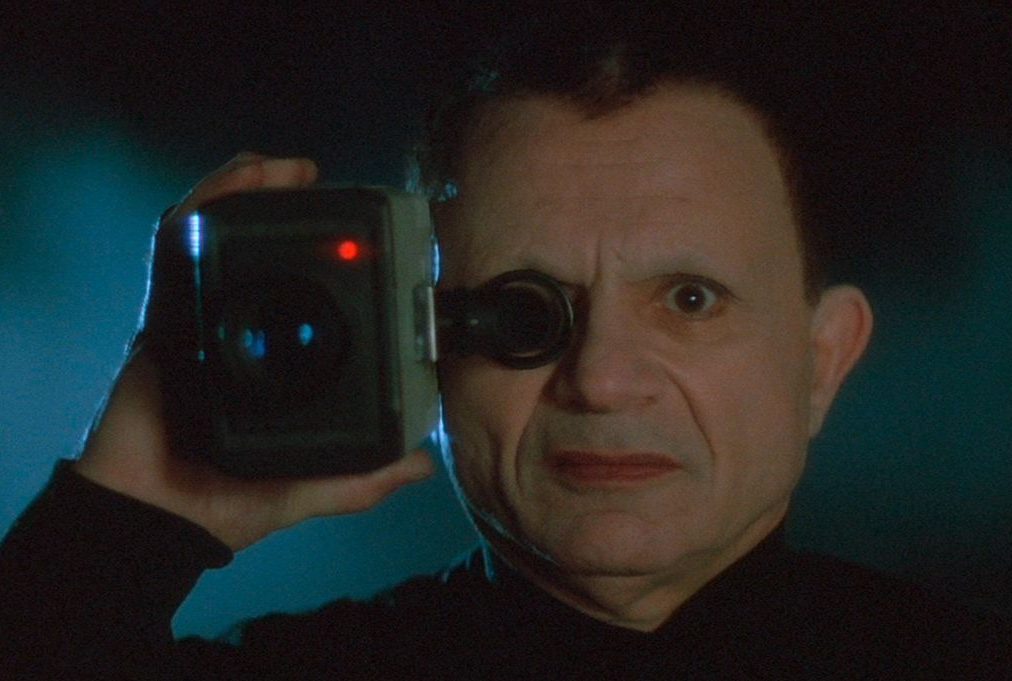

La terza parte di Twin Peaks è l’atto definitivo in cui viene infranta la parete che divide la televisione dal cinema, la produzione dozzinale dall’arte sperimentale. Con Frost decide di far espandere un universo già di per sé enorme fino a un livello sperimentale, rivoluzionando ulteriormente il concetto di serie tv. Vengono limitati i momenti di amarcord, a costo di destrutturare alcuni personaggi o relegarli a ruoli secondari, mentre Lynch rimodella la sua creatura. Alla terza stagione doveva partecipare anche David Bowie, già presente nel film Fuoco cammina con me, appendice della serie, nei panni dell’agente Phillip Jeffries. Bowie è venuto a mancare prima dell’inizio delle riprese e nella reazione di Lynch si trovano tutta l’immaginazione e la follia del regista. C’è chi avrebbe arruolato un nuovo attore, altri avrebbero eliminato il personaggio; Lynch decide di sostituirlo con una teiera gigante che sputa nastri di Möbius. E senza perdere credibilità.

Lynch è anche un esempio di versatilità, come dimostra il suo trittico cinematografico degli anni Novanta. In Cuore selvaggio, Palma d’oro a Cannes nel 1990, mescola Shakespeare, Il mago di Oz e la narrativa dei road movies; Strade perdute è la simbiosi perfetta tra noir e surrealismo, mentre in Una storia vera Lynch scopre la tenerezza e i tratti più delicati dell’esistenza. Nessuno dei tre film gli ha portato una nomination agli Oscar, ormai terreno maledetto per il regista. Quando il rapporto con l’Academy sembra compromesso, arriva nel 2001 la terza e ultima nomination come miglior regista. Mulholland Drive è un’opera maestosa in cui il tema del doppio torna in auge con una rinnovata struttura narrativa. Tra amnesie, stratificazioni e distorsioni della realtà, la pellicola rappresenta l’apice del Lynch maturo, un puzzle dove tutti i tasselli si incastrano in modo uniforme. Sembra la volta buona per ricevere l’ambito premio, ma agli Oscar trionfa Ron Howard con A Beautiful Mind.

Il cinema di Lynch, come conferma il successivo Inland Empire, non è altro che l’autopsia di un sogno. Ogni immagine – dalle tende rosse all’orecchio mozzato, dal nano ballerino alle figure messianiche – è un vortice dove è racchiusa l’esistenza stessa, quella che secondo il regista non va spiegata. Nell’arte la spiegazione è distruzione, è togliere il velo che protegge un mistero, annientare la magia. Le opere di Lynch non finiscono dopo l’ultimo fotogramma, ma rimangono dentro lo spettatore come un morbo benigno, insinuando dubbi e offuscando lo stato delle cose. Sono la creazione di quello stesso artigiano che ancora continua a dipingere e a realizzare le sue sculture, che sul set prende un pennellino e disegna personalmente il sangue sugli abiti dei protagonisti. Semplicemente perché si diverte a farlo, è il gioco del bambino affascinato dalla resina degli alberi. Noi vediamo un signore dal ciuffo bianco che sorride sornione e ammalia con le sue trovate surreali. In realtà sta ancora giocando con le sue formiche, e quelle formiche siamo noi.