Quando ci si imbarca nella raffigurazione di un posto o di un tema che già è stato abbondantemente sviscerato, come nel caso della Sicilia, viene spesso fuori un enorme problema, che riguarda l’accomodamento su immagini e atmosfere ben impacchettate e pronte da servire dopo qualche minuto di microonde. È un tema davvero complesso, ne hanno parlato in molti, come ad esempio di recente lo scrittore siracusano Mario Fillioley nel suo libro La Sicilia è un’isola per modo di dire, in cui affronta in modo piuttosto lucido questo grande tema della rappresentazione della famosa terra dei Vespri e degli aranci, sottolineando quanto ingenuamente si tenda a considerarla come un luogo compatto, uniforme, sia da un punto di vista geografico che spirituale, niente di più lontano dalla realtà di un posto in cui il dialetto cambia ogni due chilometri.

Se dovessi dunque stare qua a elencare tutti i modi in cui, negli anni, l’isola dei cannoli e delle cassate ha avuto modo di essere raffigurata, nel bene e nel male, dai vari Gattopardi e dai Marlon Brando, probabilmente ne verrebbero fuori molte più battute di quante me ne siano concesse. Ma se dovessi scegliere due nomi per dire chi, in questo caso nel cinema, ha avuto il merito di tirarne fuori una rappresentazione a dir poco precisa, seppur nella sua forma più surreale e post-apocalittica, senza dubbio direi che si tratta di Daniele Ciprì e Franco Maresco, la coppia di registi palermitani che ha avuto la straordinaria capacità di mettere nero su bianco – letteralmente – la Sicilia, tirandone fuori gli aspetti più disgustosi, miseri, veri e contraddittori. Ciprì e Maresco in poco più di vent’anni di lavoro insieme, non tenendo conto delle loro opere da singoli, hanno dato vita a un universo parallelo in cui si riversano tutte le cose che ogni giorno chi vive o ha vissuto in Sicilia sa che esistono, le riconosce, ma non saprebbe descrivere: hanno creato un luogo parallelo in cui si riuniscono le caratteristiche più archetipiche, antropologiche e fisiologiche, di questa isola disgraziata, senza nessuna necessità di filtrarne l’aspetto con qualche colore sgargiante da carretto siciliano. Hanno ripulito da canditi, lustrini e barocco l’isola dei ciclopi per restituirne un’immagine che si avvicina molto di più alla tradizione letteraria classica, quella di Pirandello e di Verga, piuttosto che a una cartolina di promozione turistica contemporanea, rendendole quella dignità che negli anni della prostituzione delle tariffe low cost e dei matrimoni a Noto spesso si perde per strada. Hanno messo i siciliani davanti a uno specchio, nudi, senza possibilità di nascondersi, e hanno saputo trasmettere questa stessa immagine anche al di là dallo stretto di Messina, con un cinema d’autore che non si limita al regionalismo provinciale ma che va ben oltre proprio per la sua efficacia e per la sua paradossale bellezza.

Il lavoro di Ciprì e Maresco non comincia con il cinema ma parte da quel vivaio televisivo estremamente fortunato che è stata Rai 3 sotto la direzione di Angelo Guglielmi, il responsabile della rivoluzione estetica e tematica del canale sfigato della tv nazionale. Il loro primo vero contributo è stato infatti nella trasmissione di Enrico Ghezzi, Fuori Orario. Cose mai viste e Blob, passando poi per il programma sperimentale di Serena Dandini Avanzi fino ad arrivare a Cinico TV, il vero e proprio punto di svolta per la coppia che azzarda questa operazione folle di portare alla televisione italiana un format totalmente fuori da qualsiasi schema visto fino a quel momento. Cinico TV, infatti, non è semplicemente una raccolta di sketch e di personaggi ma una sorta di manifesto artistico e ideologico rispetto a ciò che sarà tutta la produzione successiva di Ciprì e Maresco, supportato anche dalla grande fertilità culturale di quel preciso momento storico televisivo che comincia nel 1987 con la lungimiranza e l’intuito di Guglielmi e dei professionisti che popolano la rete “di sinistra”, fino a quando questo concetto aveva sia un senso che un riscontro concreto anche a livello culturale.

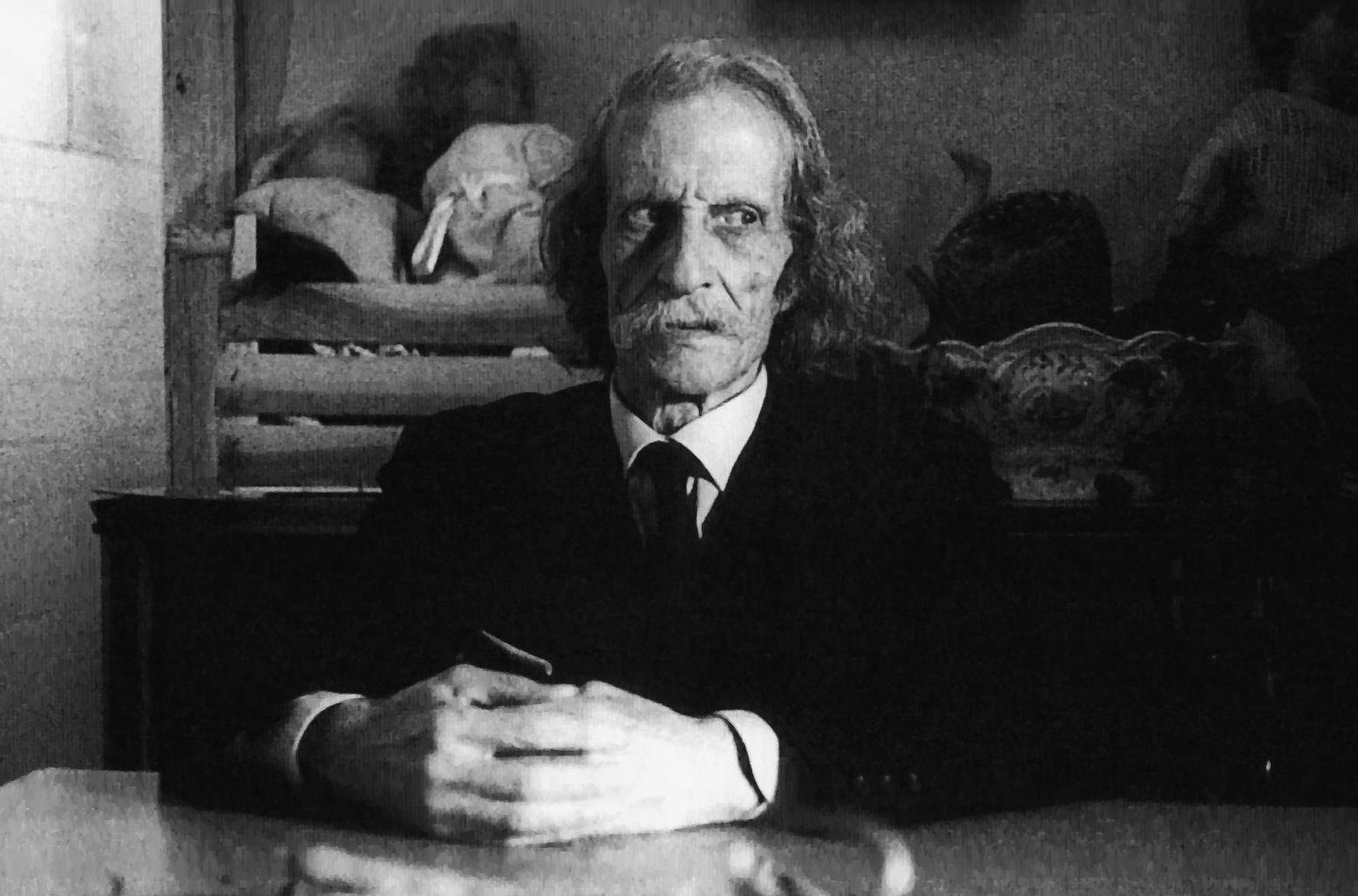

Già a partire dal nome della serie si intuisce l’intento dei due registi palermitani, ovvero quello di mettere in scena, senza nessun freno inibitorio o edulcorante, una realtà fatta di personaggi osceni, disgustosi, reietti e dimenticati dal mondo che popolano i sottoboschi dell’isola delle arance e delle paste di mandorla, che si rivela così non per la sua gradevolezza folkloristica di tamburelli e marranzani ma per la sua spietata bruttezza, una mostruosità tanto disturbante quanto rivelatrice. La Sicilia di Cinico TV è infatti un distillato di disagio sociale, un insieme di ritratti talmente orripilanti da risultare sgradevoli alla vista, per come parlano, per quello che dicono, per il loro aspetto grottesco. Gli attori di questa serie sono spesso gli stessi che poi verranno utilizzati anche nel cinema dei due registi, e sono quanto di più verista che nemmeno De Sica avrebbe potuto ambire a tanto: personaggi ricorrenti ognuno caratterizzato da qualche malformità, sia fisica che mentale. Ed è qua che si attiva uno dei meccanismi rappresentativi più efficaci di Ciprì e Maresco, una strategia che sarà fondamentale nei loro film e nei loro documentari successivi, che non solo è in grado di mettere in scena i ritardi mentali, le malformazioni e le inettitudini peggiori – spesso legate al sesso e alla sua manifestazione più oscena e primitiva, ma anche alla religione – dell’essere umano nel modo più sincero e innovativo possibile ma è anche un modo incredibilmente efficace di mettere in scena questo aspetto della realtà.

Siamo abituati a rapportarci con chi reputiamo “minorato”, per questioni patologiche e contingenti, con un approccio pietoso, accondiscendente, più sensibile e accorto di quello che avremmo con una persona “normale”, o per dirla in un altro modo, alla pari. Quando Ciprì e Maresco puntano la telecamera su un personaggio come Giuseppe Filangieri, un ragazzo con evidenti ritardi, e lo tartassano di domande che lo confondono, di ripetizioni di parole fino a svuotarle di senso, mettendolo in difficoltà ma anche stimolando lui stesso ad apprezzare l’assurdità del momento, stanno conferendo a questa persona molta più dignità di chi invece imbraccia l’armatura del pietismo. Ed è questo forse uno dei tratti più intrinsecamente siciliani della loro poetica: l’indole degli abitanti di questa terra a trattare gli ultimi con cinismo spietato e ironia incessante è infatti una caratteristica ereditata e consolidata, un modo di porsi di fronte alle ingiustizie e alle sfortune peggiori della vita dissacrante, blasfemo, provocatorio e mai indulgente. Le domande che i registi pongono agli intervistati, in questo scenario surreale e diroccato, con un bianco e nero intenso e violento che rende tutto il paesaggio attorno una sorta di angolo metafisico abbandonato al degrado umano e ambientale, sono poste con una formula che diventerà proprio una cifra stilistica della coppia. Così come il racconto di questa tendenza all’approccio con la diversità fatta non di accoglienza e gentilezza ma di spietata sfacciataggine sarà anche il perno di un’estetica talmente assurda e repellente da diventare comica. E soprattutto, l’uso di una lingua sporca, fastidiosa, eccessiva, ovvero la lingua dei personaggi di Ciprì e Maresco che sono esattamente ciò che sembrano sullo schermo, degli scarti sociali, che altro non parlano se non quel dialetto vero – il palermitano – mai addolcito da qualche vezzo teatrale o cinematografico, come quella parlata finta che si sono inventati per raccontare un siciliano che non esiste.

Dopo Cinico TV, Ciprì e Maresco riproducono su lungometraggio ciò che avevano sperimentato in televisione con Lo zio di Brooklyn, il loro primo film del 1995 che mette in scena una storia assurda, piena di quei momenti allucinanti e molto curata da un punto di vista estetico, con una raffigurazione di Palermo e della sua periferia – sempre attraverso quel bianco e nero e quella fotografia statuaria e geometrica – praticamente inedita. Sin dalla prima sequenza si percepisce il tono comico grottesco, nell’accezione pirandelliana del termine, quando un vecchio che mangia in modo disgustoso davanti al nipote paraplegico si affoga e muore in cucina dopo che il ragazzo gli aveva chiesto come fosse diventato così brutto. I personaggi stessi, tutti mostruosi e disgraziati, usano la bruttezza come arma derisoria, come espediente per inondare l’interlocutore con la loro ironia spietata, volgare. Vedere un vecchio sdentato che dice “che era lario” ovvero “come era brutto” a un cadavere che ha appena disseppellito per rubargli l’oro, come succede nel secondo film di Ciprì e Maresco Totò che visse due volte, è quanto di più paradossale e per questo divertente, oltre a essere la quintessenza della sicilianità che mai si prende sul serio e mai prende gli altri sul serio, base poi per la sua atavica inettitudine.

Il secondo lungometraggio, del 1999, diviso in tre episodi, è talmente estremo nei suoi racconti di una blasfemia esageratamente grafica – c’è una scena in cui un uomo vestito da angelo viene stuprato da tre obesi, un’altra in cui uno storpio ha un rapporto sessuale con una statua della Madonna – da essere stato l’ultimo film italiano a subire la censura. Totò che visse due volte è infatti un caso della storia del nostro Paese, un film che sebbene non ha per niente successo a livello di incassi genera un dibattito su ciò che un artista può e non può dire in Italia, diventando il perno su cui ruotano cambiamenti importanti sulla legge per la censura cinematografica. La cosa interessante di questo film, così come in tutta la produzione di Ciprì e Maresco, è che non ci sono mai donne: lo scenario è talmente sterile e talmente privo della speranza di un futuro, che anche la fertilità femminile è annullata in una rappresentazione mostruosa attraverso uomini orrendi vestiti come signore, come prostitute, come una ridicola vecchia imbellettata di Pirandello. Il ritorno di Cagliostro, l’ultimo film dei due registi, uscito nel 2003, questa volta affronta un altro tema che tocca sul vivo il carattere siciliano, quello della spacconeria, altra ingrediente per la condanna all’immobilismo di questo popolo. Una sorta di documentario che parla di una casa di produzione, la Trinacria Cinematografica, che vuole rendere la Sicilia la nuova Hollywood, fallendo miseramente e senza nessun risvolto positivo da cui imparare.

Di Ciprì e Maresco si dovrebbero citare anche tutte le altre opere parallele alla loro produzione strettamente cinematografica, come il documentario Enzo, domani a Palermo, altro esempio di una narrazione contemporaneamente comica e disastrosa – quella della piccola mafia e dei suoi risvolti più pittoreschi – che rivolta e dissacra completamente il senso della raffigurazione di certi temi. Si dovrebbero anche tenere in conto tutte le loro vicende professionali, con le pubblicità e le trasmissioni commerciali che hanno sempre rifiutato, fedeli a un’idea di cinema slegato dalle logiche consumistiche e svilenti dell’industria culturale. Si dovrebbe anche guardare con attenzione il modo in cui hanno raccontato l’omosessualità e le reazioni più sincere al tema attraverso i loro personaggi assurdi, come nel documentario su Pasolini in cui parla uno dei loro personaggi più divertenti e tragici allo stesso tempo, Saverio D’Amico. Ci sarebbero mille altre cose da tirare fuori anche solo da pochi fotogrammi di Cinico TV, dai suoi protagonisti improbabili, dalla forza della rappresentazione della bruttezza e della emarginazione sociale, ma l’unica cosa che resta davvero da fare è guardare un dei loro film per prendere uno schiaffo in faccia. La Sicilia dei Gattopardi, dei Lando Buzzanca e delle vacanze a Marzamemi è bella ma è un’illusione; è piacevole cullarsi nella loro comodità, ma a volte è molto più stimolante fare un tuffo nella scomodità di una realtà molto meno surreale di quello che sembra nel cinema di Ciprì e Maresco.