Un team di ricercatori in psicologia, scienze comportamentali e comunicazione ha pubblicato lo scorso anno lo studio The Greta Thunberg effect, sostenendo che le persone coinvolte dal messaggio dell’attivista sono più propense a impegnarsi politicamente, perché più disposte a credere che l’azione collettiva possa influenzare le scelte dei leader globali. Questo effetto ha colpito soprattutto la GenZ occidentale, e ha avuto ripercussioni sulle dinamiche del mercato. Nel timore di perdere un’importante fetta di consumatori, molte grandi multinazionali hanno investito nel greenwashing, usando il marketing per nascondere attività produttive fondate sullo sfruttamento di lavoratori e sulla distruzione degli ecosistemi. Il greenwashing fa credere di essere tutti dalla stessa parte nel combattere una battaglia comune per salvare il Pianeta, nasconde le responsabilità dell’emergenza climatica ed elimina l’elemento conflittuale nella lotta ambientalista, che in diversi Paesi del mondo gli attivisti finiscono per pagare con la loro stessa vita.

L’Ong Global Witness pubblica ogni anno un report sulla violenza e gli atti intimidatori contro gli attivisti ambientali. Lo scorso anno le vittime sono state 227, il numero più alto da quando nel 2012 l’associazione ha iniziato a pubblicare il suo report. Con molta probabilità gli attivisti sono stati uccisi dalle stesse aziende contro le quali lottavano, ma molto spesso la corruzione e le restrizioni alla libertà di stampa hanno impedito di scoprire i mandanti. Bisogna infatti considerare che tutti gli omicidi tranne uno sono avvenuti nel sud del mondo, in Paesi dove le grandi aziende hanno un potere maggiore di quello delle istituzioni statali. Non a caso la regione più interessata dagli omicidi continua a essere l’America Latina, in particolare Colombia (65 vittime), Messico (30), Brasile (20) e Guatemala (13), ma anche Perù, Nicaragua e Argentina. È stato registrato un numero rilevante di vittime anche in Africa, ma i dati sono probabilmente sottostimati data la difficoltà nel tenere traccia di questi casi, molto spesso insabbiati dalle autorità locali.

Ne è un esempio il caso di Fikile Ntshangase, attivista sudafricana che aveva organizzato una campagna locale contro l’espansione di una miniera di carbone all’interno dei confini di Somkhele, nella provincia di KwaZulu-Natal. La miniera non solo compromette la disponibilità d’acqua, costringendo le famiglie a fare viaggi sempre più lunghi per recuperare quanto necessario per cucinare e lavarsi, ma ha un impatto ancora più grave sulle comunità limitrofe. Le case più vicine al sito soffrivano sempre più spesso danni e crolli a causa delle esplosioni costanti e dell’indebolimento progressivo del suolo, mentre le superfici impolverate sembravano suggerire la causa dei malesseri respiratori sempre più diffusi. Per questo Fikile Ntshangase ha organizzato la sua comunità, diventando leader della Mfolozi Community Environmental Justice Organisation, rifiutandosi di lasciare la sua casa e la sua terra alla miniera in espansione. Questa tenacia le è costata la vita: nell’ottobre 2020 tre uomini sconosciuti si sono introdotti in casa sua e le hanno sparato, lasciando il suo corpo senza vita nel soggiorno. Non è ancora stata aperta alcuna indagine sull’omicidio, mentre l’espansione della miniera procede.

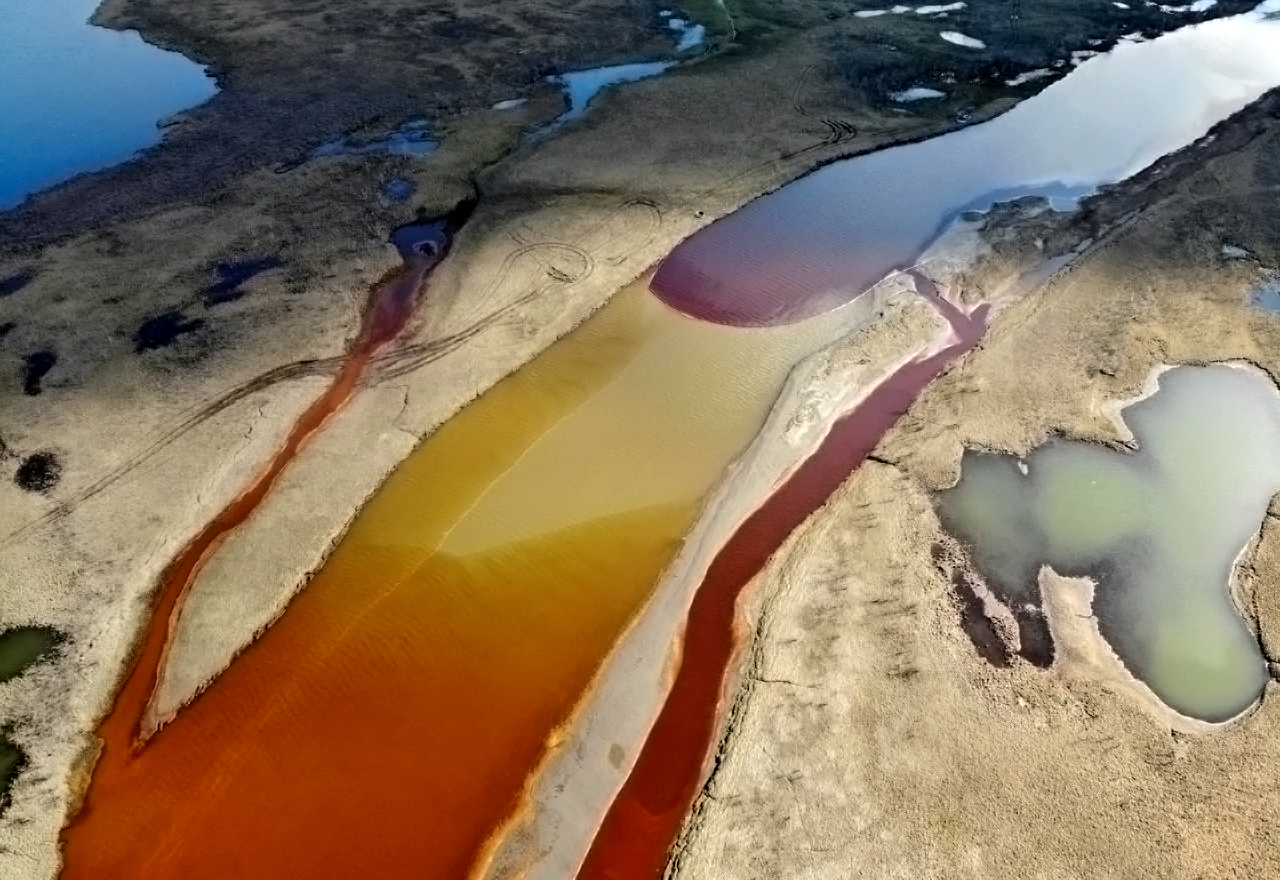

La lista degli attivisti climatici uccisi ogni anno denuncia le stesse dinamiche della stessa emergenza ambientale, con un nucleo ristretto di aziende responsabili, i governi complici o incapaci di arginarle e le popolazioni più povere a pagare il prezzo più alto. Tra il 2015 e il 2019 infatti più di un terzo degli attacchi registrati contro gli attivisti climatici hanno avuto come obiettivo le popolazioni indigene, nonostante queste rappresentino appena il 5% della popolazione totale delle aree prese in esame dal report. Queste comunità sono di vitale importanza nella protezione dell’ambiente, preservando l’80% della biodiversità globale, e proprio per questo si ritrovano maggiormente esposte alle conseguenze dell’emergenza climatica. Lo dimostra la storia di Óscar Eyraud Adams, membro del gruppo indigeno Kumeyaay, che aveva pubblicamente denunciato una serie di multinazionali che operano nell’area messicana della Baja California. Queste avevano deviato i corsi d’acqua del territorio verso le proprie attività produttive, sottraendoli così alle coltivazioni indigene, fondamentali per il sostentamento della popolazione locale. Nel settembre 2020, a soli 34 anni, Oscar è stato ucciso nella sua abitazione da uomini sconosciuti, e la sua famiglia non ha ancora ottenuto giustizia.

Nel 2020 sono stati uccisi più di quattro attivisti climatici ogni settimana. Questo dato evidenzia come la pandemia abbia finito per peggiorare la situazione. Infatti, in molti Paesi le restrizioni giustificate dalla lotta contro il virus hanno penalizzato l’esercizio delle libertà civili e facilitato la persecuzione dei dissidenti, come evidenziato dalle analisi di Freedom House sulla salute della democrazia globale. Questa dinamica è particolarmente palese se si guarda ai dati dell’Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) in Guatemala – dove solo alcuni degli 11 stati d’emergenza proclamati negli ultimi due anni erano giustificati dalla situazione epidemiologica. Il Paese nei primi 6 mesi del 2021 ha registrato 551 aggressioni contro attivisti per i diritti umani e ambientali, confermando il trend dell’anno precedente. Anche in questo caso a essere maggiormente colpiti sono i membri delle comunità indigene, che ancora oggi soffrono lo stigma derivante dall’essere stati etichettati come “nemici” durante la lunga guerra civile combattuta nel Paese tra il 1990 e il 1996.

In un’analoga situazione si trovano i gruppi indigeni nelle Filippine, dove il Presidente Rodrigo Duterte ha utilizzato la pandemia per accelerare l’approvazione della nuova legge contro il terrorismo che permette ancora più facilmente di etichettare come ribelli comunisti gli attivisti indigeni. Come ha spiegato Jorge Santos, coordinatore dell’Udefegua, oggi i superstiti dei genocidi del passato e del colonialismo sono gli stessi che si oppongono pacificamente a un sistema economico fondato sullo sfruttamento delle risorse, costituendo la prima linea di difesa dell’umanità contro la crisi climatica. L’Università Autonoma di Barcellona, analizzando i conflitti climatici in corso attualmente attivi a livello globale, ha pubblicato uno studio in cui afferma che il 20% degli attivisti climatici nel mondo ha affrontato un processo o è stato incarcerato e il 18% ha subito violenza fisica, mentre il 13% è stato ucciso. La maggior parte di questi sono leader indigeni, i cui territori sono bersaglio dello sfruttamento dei grandi gruppi industriali.

Il cosiddetto nuovo colonialismo, che si fonda sulla delocalizzazione della produzione e sul land grabbing, continua a operare impunito. Global Witness, in vista della COP 26 di Glasgow di novembre, ha lanciato una lista di proposte per agire contro il nucleo di 100 aziende responsabili di oltre il 71% delle emissioni inquinanti globali e le sistematiche violazioni dei diritti umani nei confronti degli attivisti. Il presidente della Conferenza ha promesso che il tema della tutela dei diritti ambientali sarà al centro del dibattito e che si parlerà dell’abuso di potere delle grandi aziende. Nel frattempo l’Unione europea si prepara ad approvare una legislazione sulla diligence delle aziende, che include nuovi standard di governance sia sotto il profilo della tutela ambientale che sotto quello della protezione dei diritti umani. Ong e attivisti chiedono anche che la nuova legislazione europea obblighi le aziende a richiedere e ottenere il consenso libero e informato delle comunità indigene locali per lo svolgimento di attività produttive nei loro territori. Quest’ultimo punto rappresenterebbe senza dubbio un importante passo in avanti per ispirare altri provvedimenti analoghi attualmente in discussione in Paesi non europei, come l’Environmental Bill nel Regno Unito.

La scelta etica e il coraggio di Óscar Eyraud Adams o di Fikile Ntshangase, e degli altri centinaia di attivisti che ogni anno pagano con la loro vita la difesa della nostra casa comune ci interrogano sul nostro impegno nel contrastare la crisi climatica e le sue cause. Un impegno che può essere rafforzato andando oltre l’attivismo social, tornando a occupare le piazze e a manifestare, perché i nostri governi non pensino che i loro cittadini siano complici silenziosi della loro decisione di non agire contro l’emergenza climatica.