Il pesce è consigliato in tutte le diete ed è un elemento fondamentale dell’alimentazione umana a livello mondiale, oggi anche per le popolazioni che vivono lontano dal mare. Secondo la Fao, nel 2017 la produzione mondiale di pesce ha raggiunto i 173 milioni di tonnellate, di cui 90 garantite dalla pesca e 80 dell’acquacoltura. Al Simposio internazionale sulla Sostenibilità della Pesca nel novembre scorso, a Roma, il direttore generale della Fao Qu Dongyu ha dichiarato che, siccome i prodotti della terra non sono più sufficienti per sfamare l’umanità, dobbiamo rivolgerci alle risorse acquatiche. Ma dobbiamo farlo con un approccio molto diverso da quello di oggi. Se è vero, infatti, che è netto (e in crescita) il divario di sostenibilità nella pesca tra Paesi industrializzati – dove aumentano l’attenzione verso gli stock ittici e le condizioni lavorative nel settore – e Paesi in via di sviluppo, come sottolinea la Fao, questo non significa che da noi il comparto sia davvero sostenibile.

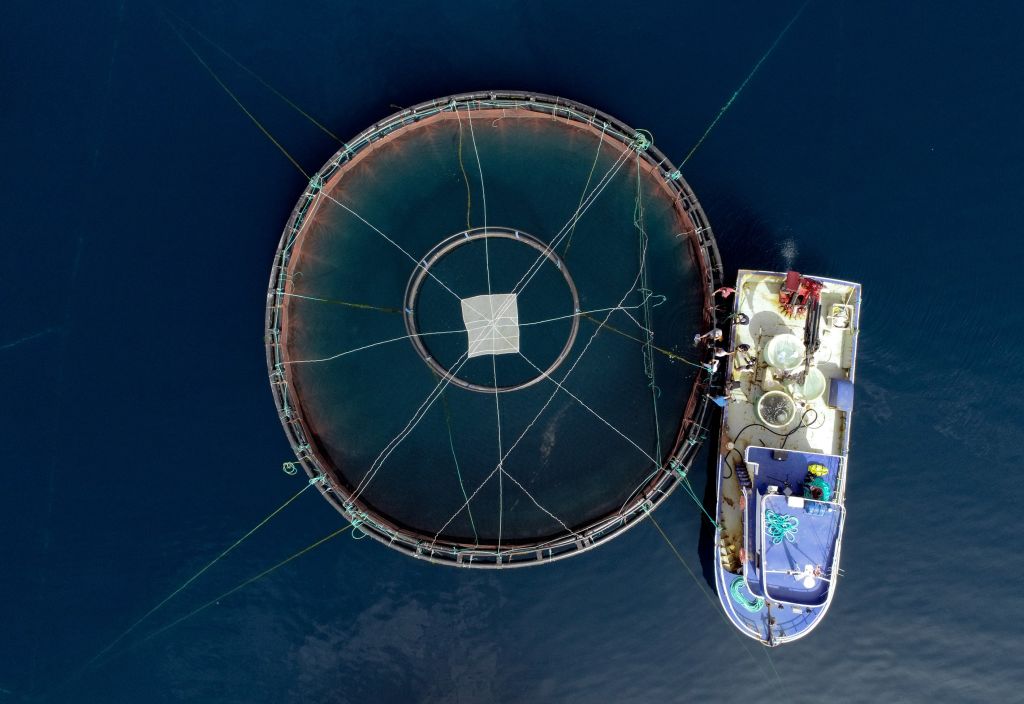

Uno stock ittico – subpopolazione di una specie di organismo soggetto a pesca commerciale – marino su tre, infatti, è sovrasfruttato (era solo uno su dieci circa 40 anni fa) e in acquacoltura il metodo biologico è difficile da applicare, specialmente negli allevamenti in mare aperto. Mentre degli altri alimenti – grazie a una cultura e a una sensibilità sempre più diffuse – indaghiamo la provenienza e le condizioni di produzione, per il pesce che mettiamo in tavola lo facciamo ancora di rado. E invece, considerando che una persona consuma in media oltre 20 chili di pesce all’anno – di cui circa 9 di pescato e più di 11 da acquacoltura – una parte del potere decisionale ricade sui consumatori.

Troppo spesso questi sono poco informati sulle problematiche del comparto ittico: per esempio sui danni ambientali che questo causa tra cui 43 milioni di tonnellate di gas serra emessi ogni anno e ingenti consumi di acqua, ossigeno, energia elettrica e farmaci. Si parla di tonnellate anche per i rifiuti e i liquami scaricati in mare e nei fiumi, dove alcune sostanze in eccesso eutrofizzano le acque, provocando una sovrabbondanza di alghe microscopiche e quindi, di attività batterica che porta alla morte delle forme di vita dei paraggi consumando ossigeno – come sottolinea Agnese Codignola nel libro Il destino del cibo. Inoltre, un terzo del pesce di allevamento non arriva direttamente in tavola, ma diventa nutrimento per altri pesci considerati più pregiati. Un chilo di pesce per crescere necessita infatti di almeno 2 chili di mangime a base di pesce selvatico, che richiede grandi quantità di energia e risorse, oltre alle emissioni relative: uno spreco che potrebbe essere evitato saltando il passaggio intermedio, cioè allevando per la nutrizione umana direttamente le specie considerate meno pregiate.

Tra gli scarti prodotti dall’allevamento ittico ci sono ogni anno più di 500mila tonnellate di escrementi, dovute alla ricchezza di fibre nella dieta imposta ai pesci allevati rispetto all’alimentazione che seguono in natura: la percentuale di vegetali in trent’anni è passata dal 10% al 70% del volume del mangime. Negli escrementi si concentrano inoltre i residui dei medicinali che vengono somministrati ai pesci spargendoli in acqua, e che si diffondono anche al di fuori dei confini degli allevamenti, soprattutto in mare aperto. L’ambiente in cui i pesci sono costretti è infatti così insalubre e sovraffollato – paragonabile a quello in cui vivono i polli in batteria – che gli animali si ammalano e si trasmettono parassiti l’un l’altro, come dimostrano diversi casi di epidemie.

Per tenere a bada l’assalto continuo di pidocchi, alghe e parassiti, l’acquacoltura impiega tonnellate di antibiotici, alghicidi, erbicidi, disinfettanti e insetticidi. E persino antidepressivi, per evitare che i pesci depressi smettano di mangiare e si lascino morire. Gli allevamenti in mare finiscono per contaminare anche i pesci liberi, che assorbono le sostanze e ne subiscono le conseguenze. Inoltre, negli allevamenti si fa uso massiccio di fosforo – di cui la Norvegia da sola sversa 9mila tonnellate all’anno in mare, accelerando la crescita delle alghe eutrofizzanti – e di rame: altamente tossico per l’ecosistema acquatico, ha visto il suo utilizzo raddoppiare negli ultimi dieci anni e per l’ l’85% viene disperso proprio in mare. Ma le sostanze pericolose non finiscono qui: secondo un studio pubblicato su Nature, gli abitanti di 66 Paesi mangiano pesce nel quale la concentrazione di mercurio – prodotto da attività umane e naturali e accumulato nei mari – è superiore a quella ritenuta pericolosa per un feto in crescita.

Anni fa Commissione europea e Parlamento europeo hanno sollevato preoccupazioni legate alle “sostanze indesiderabili” nei mangimi animali, tra cui farine di pesce e olio di pesce che sono i più contaminati dalla diossina, e all’impiego di antibiotici per accelerare la crescita. I maggiori rischi derivano dall’inquinamento del Mare del Nord e del Baltico, da dove proviene buona parte del pesce utilizzato nei mangimi degli allevamenti. Le concentrazioni più alte di inquinanti si trovano nei pesci di pezzatura maggiore, come il salmone, soprattutto se allevato in vasche che ne restringono al massimo la possibilità di movimento, ma anche perché le sostanze dannose si accumulano soprattutto nel grasso che abbonda nei pesci più pregiati. Anche l’Efsa (Ente Europeo per la Sicurezza Alimentare), si pose il problema di diossina e Pcb (policlorobifenili), che possono alterare il funzionamento degli ormoni tiroidei e interferire con lo sviluppo del sistema nervoso e sono classificati dalla Iarc (International agency for research on cancer) come probabili cancerogeni.

Ma il pesce fa bene, ci è stato detto, anche esagerando le sue proprietà come per esempio quelle degli acidi grassi omega-3. L’hanno fatto diversi studi, anche finanziati dalle aziende, ma in realtà non sembra che gli omega-3 facciano la differenza, limitandosi a diminuire di qualche unità percentuale il rischio cardiovascolare in chi ha già avuto un infarto. Inoltre, come sottolineano il giornalista e attivista Paul Greenberg e gli esperti della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston nel libro The Omega Three Principle, l’effetto positivo degli omega-3 osservato in vitro in laboratorio non necessariamente si realizza anche in vivo, in un organismo complesso, né è automatico che aumentando la quantità di omega-3 assunti cresca anche l’effetto benefico. Ma il marketing è stato così potente da farci concentrare sulle benefiche proprietà del pesce, accantonando le preoccupazioni per le microplastiche che ingerisce e per le contaminazioni e le malattie a cui è esposto, dai parassiti come l’anisakis, ai microrganismi quali il norovirus responsabile di infezioni gastroenteriche, all’istamina che provoca reazioni allergiche, fino all’acqua ossigenata usata per sbiancare la carne o i coloranti per dare al salmone il suo tipico colore. Ignorando tutto questo nutriamo una macchina altamente inquinante, che è anche una macchina di morte lenta e dolorosa per gli animali.

Delle circa 64mila tonnellate di orate e branzini importate in Italia nel solo 2016, quasi 40mila arrivavano dagli allevamenti greci, con un prezzo di circa la metà rispetto a quelli allevati nel nostro Paese. Si tratta per lo più di stabilimenti sovraffollati, in cui le condizioni del pesce sono anche peggiori di quelle di polli e maiali, ma non ce ne interessiamo perché sono meno visibili. Negli allevamenti e nelle aziende di lavorazione i pesci sono uccisi in modo brutale e, anche laddove si pratica prima lo stordimento, i metodi usati sono spesso inefficaci e comportano stress e sofferenza, come sottolinea l’Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (Oie). Dall’asfissia nel ghiaccio di orate e spigole a quella senza ghiaccio per le trote, il tempo dell’agonia degli animali varia tra i 55 e i 250 minuti. Il metodo del congelamento con anidride carbonica, invece, non garantisce lo stordimento dei pesci, che mostrano chiari segni di agitazione e stress, mentre prima dello stordimento tramite colpo in testa – che può essere impreciso – i pesci passano lunghi periodi fuori dall’acqua. La decapitazione delle carpe, infine, non segue le linee guida dell’Oie, che indica lo stordimento tramite elettricità come uno dei metodi più rapidi e precisi, ma ancora poco diffuso.

La scienza ha dimostrato che i pesci provano dolore, ma non facciamo nulla per impedire la loro sofferenza. Ce ne preoccupiamo così poco perché i pesci sono ai nostri occhi “meno carini” di altri animali da allevamento, più piccoli e lontani da noi. Come ha dimostrato uno studio pubblicato su Scientific Reports nel 2019, più un organismo è distante dalla percezione dell’uomo e meno proviamo empatia nei suoi confronti. Ma per essere giusti bisogna guardare a tutte le specie animali con razionalità e senza umanizzarle, ma considerarle degne di compassione anche se non sono simili a noi o al nostro amato cane.

Divorati vivi dai parassiti, imbottiti di medicinali e ammassati in condizioni che nel caso di altri animali sono considerate crudeltà, i pesci sono vittime della lontananza evolutiva. Subiscono sovraffollamento, inquinamento, sofferenza e una morte che spesso è anche inutile: ogni anno 10 milioni di tonnellate di pesci vengono ributtati in mare perché non idonei alle richieste del mercato. Sono circa 550 le specie allevate oggi in 190 Paesi per sostenere un modello sbagliato e irrazionale che sostiene un’alimentazione umana basata su appena 25 specie, tra le quali a dominare sono soltanto tonno, salmone, spigola e merluzzo. Un modello di allevamenti intensivi che costano sprechi, inquinamento e dolore gratuito degli animali, che non possiamo fare più finta di ignorare solo per permetterci un sushi all you can eat in più al mese.