La settimana milanese del design potrebbe essere sintetizzata come un complesso di forme liturgiche, riti e cerimonie che raccontano al mondo intero l’Italia in quanto punto di riferimento nel panorama internazionale del progetto e della produzione di beni di consumo di eccellenza. Come ogni formula liturgica è funzionale a fissare concretamente, nel mondo reale, il contenuto di un credo – in questo caso l’eccellenza italiana – in maniera visibile e se possibile spettacolare.

La Milano Design Week è una di quelle cose in cui l’Italia si presenta, e si rappresenta, al meglio. Potremmo discutere per giorni sui nostri difetti, ma quando si parla di stile, di progetti organizzati con cura, e di ospitalità nel gestire gente proveniente da tutto il mondo, noi italiani non siamo secondi a nessuno.

In realtà, la settimana del design così come la conosciamo oggi ha acquisito la sua reputazione internazionale in circa 60 anni di storia. In principio c’era il Salone del Mobile, nato nel 1961 in piena fase di ricostruzione post-bellica come risposta alla prima Internationale Möbel Messe di Colonia (oggi IMM, la prima fiera annuale di settore in calendario). Una delegazione di 13 produttori italiani di ritorno dalla Germania – allora microaziende a conduzione familiare, ma con nomi che diventeranno leggendari come Franco Cassina, Angelo Molteni, Silvano Montina e Vittorio Dassi – su coordinamento dell’associazione Federlegno, intuì che era giunto il momento di organizzare una fiera di respiro internazionale anche in Italia, nella sua capitale economica, nell’area dell’allora Fiera Campionaria, facilmente raggiungibile da oltralpe.

Il Salone del Mobile, nato in sordina, crebbe di anno in anno e nel 1965 tutte le principali aziende italiane che si stavano evolvendo rapidamente come riferimenti nel settore dell’arredo contemporaneo – (Arflex, Boffi, Poltronova, Tecno, Kartell solo per citarne alcune – vennero concentrate nel leggendario padiglione 30/3, creando per la prima volta in Italia uno spazio espositivo con spirito innovativo e grande cura degli allestimenti dei marchi in mostra. Ne scrisse quello stesso anno per la prima volta Domus, dedicandogli un lungo articolo. L’esplosione dell’interesse da parte degli operatori e del pubblico avvenne qualche tempo dopo, tra il 1967 e il 1968, con la conquista da parte del Salone dell’attributo ufficiale di “Internazionale”, iniziando a ospitare aziende da tutto il mondo: era diventato un potentissimo strumento di marketing per un settore economico e industriale polverizzato e con un’atavica allergia al lavoro di squadra.

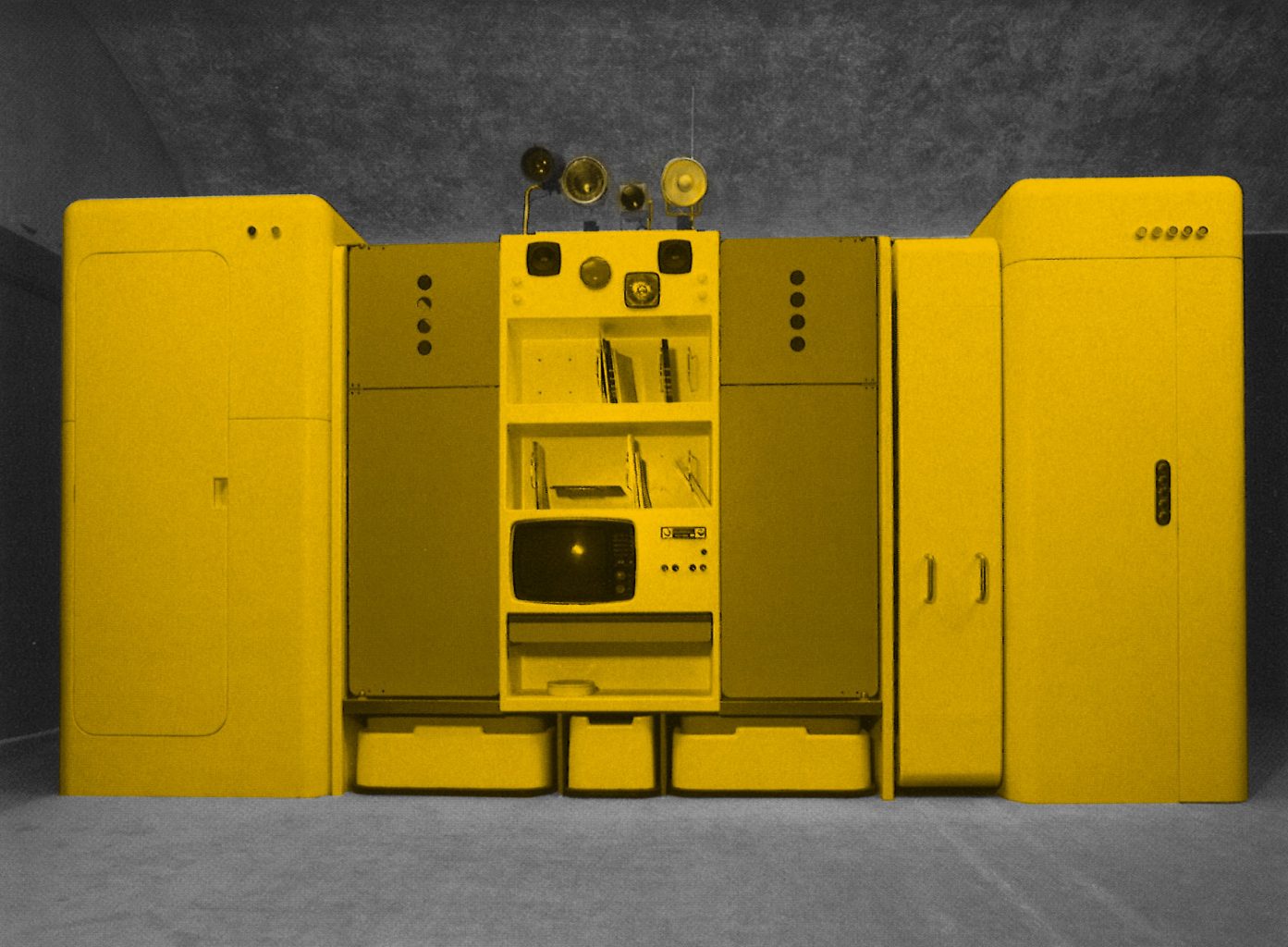

Nel 1972 al MoMA di New York veniva definitivamente celebrato il design radicale italiano con la mostra “Italy: The New Domestic Landscape”. Ai suoi protagonisti – progettisti e imprenditori, emergenti e consolidati – veniva riconosciuto un ruolo rivoluzionario nella visione del prodotto industriale come strumento culturale di contestazione, di riforma e di comunicazione ironica, in chiara sintonia col clima socio-politico del tempo. E nel frattempo, a Milano, accadeva qualcosa di inatteso: Cassina iniziava a creare all’interno del proprio showroom in Via Durini una mostra di prodotti inediti più informale e libera rispetto al formato della fiera. Seguirono negli anni altri punti vendita, con party e feste che si attivavano dopo la chiusura dei cancelli della Fiera: si stava delineando in modo spontaneo un panorama di eventi, mostre e iniziative parallele, che gli addetti cominciavano a chiamare “Fuorisalone”, generate proprio dai limiti del modello espositivo fieristico basato sullo stand e sullo zoning, e che renderanno via via la settimana del Salone un’esperienza unica, ben oltre la funzione promozionale per cui era nata. Riviste specializzate come Abitare e Interni, quest’ultima di Gilda Bojardi, decretarono definitivamente il successo del Fuorisalone, coordinando in supplementi e numeri speciali i programmi delle iniziative sempre più diffuse e strutturando la Design Week milanese come un evento nell’evento di pari influenza rispetto all’iniziativa fieristica vera e propria.

Oggi, la Milano Design Week rappresenta la sintesi di quei due mondi, Salone e Fuorisalone. Il primo sinonimo della classica idea di fiera, rigida e ingessata quanto si vuole, ma ormai macchina perfettamente oliata; il secondo della pura autogestione. Insieme, le due anime sono in perfetta simbiosi, e rappresentano un sistema spontaneo che è riuscito a trasformare Milano nella capitale del design mondiale. Tante città in giro per il mondo, infatti, da Londra a Shenzhen, da Tokyo a San Francisco e ancora, hanno tentato di imitare questa alchimia, cercando di riprodurre in laboratorio una nuova Design Week. Eppure nessuna c’è ancora riuscita.

I motivi sono due: il primo è che la settimana milanese è un fenomeno completamente spontaneo, che sta crescendo con risorse endogene; il secondo è che l’Italia possiede un background culturale impossibile da riprodurre altrove. Questo Paese andrebbe ricordato, oltre che per i grandi maestri che hanno fatto la storia dell’arte, dell’architettura e del design mondiale, anche per la sua committenza illuminata. Ecco cosa abbiamo davvero di speciale: committenza e capacità produttiva, humus che si rivela fertile anche per i grandi progettisti internazionali, che trovano in Italia quello che non riescono a trovare altrove. Nella settimana del design questi punti di forza dell’azienda italiana, capace di commissionare e produrre eccellenza, firmata dai migliori designer di tutto il mondo, si uniscono e si esibiscono.

La Milano Design Week mostra al mondo, per una settimana all’anno, lo stato del design italiano – e quindi, come si diceva, internazionale – che, nonostante il decennio di crisi economica, appare ancora in buona salute. Secondo il Rapporto Design Economy 2018 della Fondazione Symbola per le Qualità Italiane, l’Italia è al primo posto in Europa per numero di imprese attive nel mondo del Design (29.201 aziende), davanti a Germania, Francia e Regno Unito. Siamo terzi per numero di addetti (48.163 unità) e secondi per fatturato con 4.3 miliardi di euro, con una crescita annuale del +0,8% in controtendenza con la dinamica europea (-1,8%). Sebbene il panorama industriale che gravita intorno al mondo del design in dieci anni sia mutato profondamente (imprese storiche hanno cessato di esistere, altre sono state acquisite, oppure sottoposte a severe cure dimagranti o a processi di brand extension per ampliare l’offerta e i mercati, altre ancora sono nate e stanno crescendo) e i leggendari party e vernissage dei primi anni 2000 si siano comprensibilmente ridimensionati, la Design Week ha continuato ad attrarre centinaia di migliaia di persone tra pubblico e addetti ai lavori, tanto che l’area metropolitana di Milano tra Rho, il centro e i distretti dedicati aumenta in questo periodo la sua popolazione di svariate centinaia di migliaia di persone tra allestitori, operatori del settore e dei servizi connessi e pubblico di appassionati.

Se proprio vogliamo trovare un difetto: la liturgia della settimana del design, sommando gli spazi immensi e le migliaia di espositori della Fiera vera e propria al pulviscolo di eventi, mostre, meeting e presentazioni nei distretti milanesi, sta diventando larger than life: la visita media di uno-due giorni non basta per seguire con attenzione anche solo una selezione mirata in questa orgia di iniziative, di inviti, di nuovi prodotti, di performance e special events. Ma è opinione comune che non basterebbe neppure l’intera settimana. D’altra parte, è lo scotto da pagare per la spontaneità e la libertà con cui vengono organizzate le iniziative, e sarebbe limitante (oltre che impraticabile) gestire tutto questo da un’unica cabina di regia, con una curatela generale. Resta però il fatto che nell’overdose delle iniziative e del materiale presentato e discusso, la quantità rischia di prevalere sulla qualità, e il rapporto tra segnale e rumore tende sempre più a sbilanciarsi sul secondo. E proprio in nome della qualità materiale e progettuale – qualità che per essere incisiva e significativa in un’offerta dall’estensione infinita deve necessariamente imporsi, per contrastare il minimo comun denominatore spesso appiattito verso il basso, come elemento distintivo e di ricerca avanzata – sarebbe opportuno che, terminata la breve ma intensa liturgia annuale, si tornasse all’opera nelle successive 51 settimane, tenendo bene in mente alcune questioni fondamentali.

Siamo arrivati a questo punto perché viviamo di rendita sul patrimonio messo in piedi da chi ci ha preceduto e che dovremmo impegnarci a custodire, alimentandolo anno dopo anno con nuovi innesti e grandi investimenti economici, scientifici e culturali. Forma e sostanza sono entità collegate ma diverse, ed essere è un po’ più complicato che apparire. Dietro alle quinte dei dj set, delle tavole rotonde, dei fiumi di parole spese e scambiate in questi giorni di aprile, sarebbe opportuno far crescere un impegno e un lavoro coraggioso, radicale, accurato e paziente. Fare i compiti a casa. Prepararci meglio alle sfide che ci aspettano dietro l’angolo. Sia come committenti e aziende che investono nel design, sia come progettisti. Forse è bene consolidare il pulviscolo imprenditoriale e creativo italiano – che per la sua duttilità e versatilità ha avuto il merito di condurci fino alla posizione dominante che ancora ci contraddistingue – secondo criteri di aggregazione più convincenti e fruttuosi, anche sotto il profilo della tassazione, con lo scopo di fare massa critica, mantenere alto il livello della qualità del lavoro – e del reddito di chi lavora – e affrontare al meglio un mercato globale, che pur ammirando i nostri prodotti e servizi è sempre più esigente e spietato. Sarebbe opportuno che il buon design, anziché fermarsi alla superficie del gusto, incidesse più profondamente e concretamente nelle vite di tutti: oltre che raccontarsela tra addetti ai lavori e appassionati, c’è da allargare il party a un pubblico più vasto, facendo capire che un prodotto di qualità, ben disegnato e prodotto con cura non è semplicemente un vezzo, ma qualcosa capace di arricchire concretamente la qualità della vita di tutti noi. Lo sognava chi ci ha preceduto, negli anni d’oro del design radicale: ci si sforzava, attraverso il progetto degli oggetti e degli spazi, di rinnovare l’intera società. In molti continuarono, e continuano, a crederci con coerenza, altri si sono seduti nelle loro splendide poltrone. Perché il cambiamento dipende anche da noi designer, che dovremmo sforzarci a immaginare un mondo non semplicemente più bello, ma possibilmente migliore.

Certo, la settimana del design non è perfetta. Tutto si può migliorare. Ma come diceva Voltaire “Il meglio è il nemico del bene”. Con tutti i suoi difetti, possiamo affermare che questo enorme, fantastico carrozzone festoso fa ancora bene al Paese, ma potrebbe fare addirittura meglio, con qualche sforzo in più da parte di tutti. Per cui, non avremo ancora un governo, ma almeno la Settimana del Design c’è e vive e combatte insieme a noi, nel bene e nel male. Non oso nemmeno pensare a cosa accadrebbe se non esistesse, se quei tredici imprenditori fossero tornati da Colonia per dedicarsi ciascuno alla sua routine, al proprio orticello industriale in Brianza.