Escludendo il cesso dorato di Cattelan regalato dal MoMA a Donald Trump lo scorso gennaio, l’ultimo movimento artistico italiano con una connotazione “sovversiva” internazionalmente degna di nota è stato quello dell’Arte Povera, teorizzato nel 1967 da Germano Celant sulle pagine di Flash Art. Per definire al meglio questo movimento è necessario specificare che, in realtà, non era un movimento: a detta di Celant, inizialmente erano solo 13 artisti italiani che lavoravano nelle rispettive città usando mezzi differenti, ma elaborando tematiche apparentemente simili.

Era quasi il Sessantotto e a dare un coperchio a questo insieme di propulsioni artistiche ci pensò il curatore genovese. Celant, a suo dire, non inventò nulla, definendo molto umilmente l’Arte Povera come “un’espressione così ampia da non significare niente. Non definisce un linguaggio pittorico, ma un’attitudine. La possibilità di usare tutto quello che hai nel mondo animale. Non c’è una definizione iconografica dell’Arte Povera”.

Trattandosi di un’attitudine, appunto, la consacrazione internazionale arriva nel 1969 con la mostra When Attitudes Become Form, organizzata da Harald Szeemann alla Kunsthalle di Berna, a cui partecipano, tra gli altri, Boetti, Calzolari, Kounellis, Merz, Pascali, Pistoletto, Prini, Zorio, Anselmo e Icaro. Riproposta nel 2013 da Celant – in dialogo con Thomas Demand e Rem Koolhaas – alla Fondazione Prada.

A ridosso degli anni Settanta, accadde qualcosa che spinse questo gruppo di artisti a essere più strumentale a un ideale sovversivo, non ideologico o politico, ma formale, creando quella che è stata definita una guerriglia asistematica all’interno del sistema dell’arte. Una sorta di critica istituzionale di quarant’anni antecedente alla sua teorizzazione. Non a caso, l’articolo che ha dato vita al movimento – che ha portato Francesco Bonami a definire Celant un “grillino ante litteram” su La Stampa – s’intitolava “Arte Povera: Appunti per una guerriglia” e, precedendo gli anni di piombo del terrorismo italiano, ne anticipava il sapore in chiave artistica.

Dai fasti nefasti della pop art di Andy Warhol, dal rifiuto dell’artificiosità offerta dalla produzione di massa per la massa – il cui obbiettivo sembrava voler sfidare le regole del tempo e dello spazio – questi artisti scelsero un ritorno all’evento, alla filosofia dell’azione. Un’opera d’arte che includeva il qui e ora; la natura della caducità; l’amore per l’effimero che, dal punto di vista formale, si tradusse nell’utilizzo di elementi di natura organica come i capelli.

Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris è una locuzione latina la cui traduzione è “Ricordati, uomo, che polvere sei e in polvere ritornerai”. Come il mucchietto di cenere di Reiner Ruthenbeck del 1968 esposto in When Attitudes Become Form. Opera che non può non avere ispirato, seppur inconsapevolmente, le sculture di Félix González-Torres il quale, tramite mucchietti di caramelle che riproducevano il peso del suo compagno, ne restituiva dolcemente il ritratto allo spettatore.

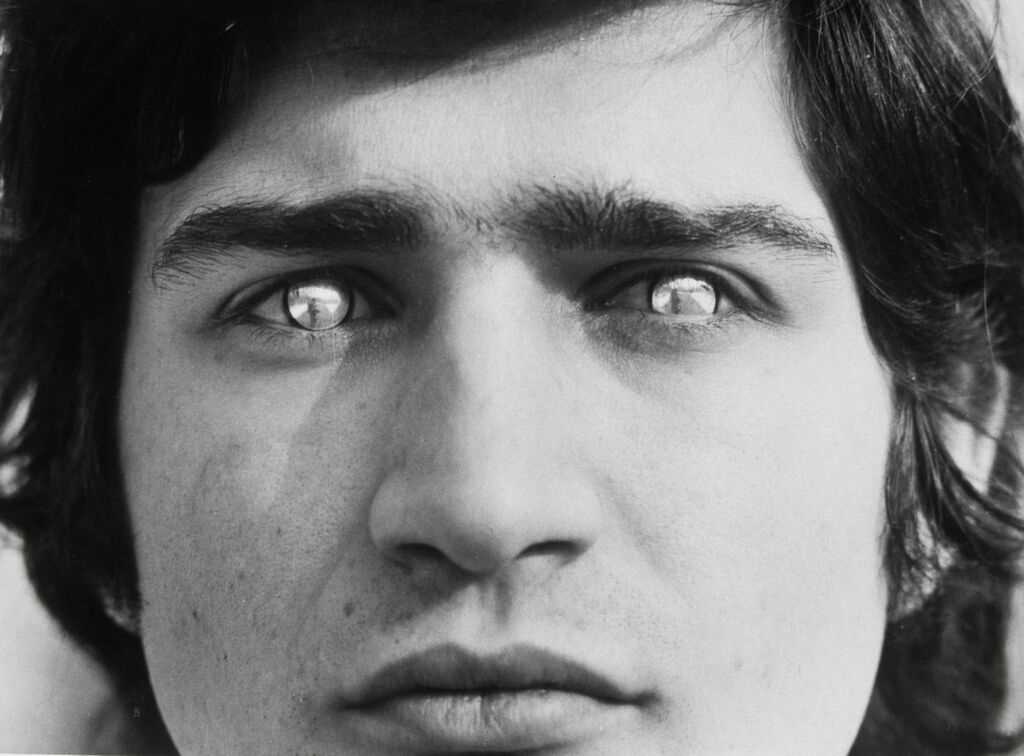

Il peso corporeo è inteso in chiave ancora più “futuristicamente” politica in un’opera di Emilio Prini del 1968 intitolata Fermacarte, in cui l’artista ritrae se stesso in azioni quotidiane con ai piedi l’equivalente del proprio peso traslato in cubi di piombo. Tra i componenti del gruppo dell’Arte Povera, Prini è forse l’artista che, con più consapevolezza, ha scelto di sottrarsi alle dinamiche del sistema, evitando di appesantire ulteriormente con immagini e concetti un panorama dominato dalla produzione e dal consumo. Non a caso, alle sculture, preferisce il “calco” scultoreo, emblema della non-rappresentazione. Venne invitato da Celant a prendere parte alla mostra “Arte povera–Im Spazio” senza alcuna mostra in curriculum e, nonostante ciò, non si sentì in dovere di produrre opere da dare in pasto al sistema commerciale dell’arte come scelsero di fare, per carriera, altri suoi colleghi del gruppo.

L’opera d’arte, per gli artisti dell’Arte Povera, non era eterna e fine a se stessa, ma esperibile nel quotidiano, in costante mutamento. Erano gli anni della guerra in Vietnam e gli Stati Uniti sembravano voler imporre la propria egemonia culturale sul mondo. Alla Biennale di Venezia aveva iniziato a pesare il dominio dell’arte americana su quella europea con la vittoria di Robert Rauschenberg nel 1964, come ricorda questo video Rai.

La risposta di questa corrente italiana altro non era che la summa delle risposte concettuali alla pop art che stavano prendendo forma in giro per il mondo. Tanto da far ipotizzare a un critico americano, sempre su Flash Art, che l’Arte Povera fosse nata negli Stati Uniti. Nel suo volume del 1985 intitolato Arte Povera, Celant descrive l’arte americana così: “In America la velocità dell’informazione crea delle condizioni percettive in cui l’immagine prende forma solo attraverso una comunicazione rapida ed effimera. Ed è quindi ‘senza sostanza’: da Warhol a Weiner. È unita a un’indiscriminata corposità mondana e diviene piatta e superficiale al punto da far parte di mass media come la TV e le riviste”.

L’oggetto nell’Arte Povera invece viene concepito come feticcio. Una sorta di totem che ha a che fare con un tipo di religiosità da iniziati. È lo stesso Germano Celant ad affermare che “L’arte povera è dappertutto, anche sui muri”. Gillo Dorfles, nel suo Ultime tendenze nell’arte d’oggi, rincara la dose “Quest’arte, che poi spesso è dai suoi adepti considerata non come ‘arte’, ma come attività creativa sine materia, mostra legami assai profondi con tutto un filone del pensiero estremorientale, Zen soprattutto, e s’identifica talvolta con certe ricerche di artisti interessati alla meditazione, alla concentrazione, alla risoluzione di enigmatici ‘Koan’. E non fa specie pertanto che molti di questi artisti abbiano avuto legami con letterati, scrittori, intellettuali interessati a simili indirizzi mistici e iniziatici”.

È impossibile presentare in un articolo tutti gli artisti e le opere degne di nota di un movimento artistico forse sottovalutato dagli italiani stessi. Quella che segue sarà quindi una libera esposizione di alcuni concetti e opere chiave.

Uno tra gli elementi non organici amati e odiati da alcuni artisti del gruppo, ad esempio, è lo specchio. Materiale centrale della storica produzione di Michelangelo Pistoletto, assume un senso archetipico, che ci proietta da un atto intimo all’inconscio collettivo.

Facendo un paragone piuttosto immediato tra il mondo di allora e quello contemporaneo, in cui le immagini digitali proliferano ovunque, potremmo affermare che lo specchio è un emblema dell’opposto. Lo specchio non è una fotografia statica, ma riflette un’immagine in movimento. Un esempio concreto: un’opera d’arte a specchio di Michelangelo Pistoletto possiamo visualizzarla come immagine o dal vivo. Nel caso in cui avessimo la possibilità di farlo dal vivo, vedremmo la nostra immagine riflessa nello specchio. Quando osserviamo solo l’immagine digitale di uno specchio come quella a corredo di questo articolo, non abbiamo la possibilità di vedere la nostra immagine riflessa nell’opera. Come in Vietnam di Pistoletto (1965, collezione Menil, Houston), in cui due manifestanti pacifisti vestiti da tristi impiegati sono rappresentati su uno specchio affinché i visitatori della galleria, oltre a riflettere sul senso dell’opera, ci si riflettessero. Letteralmente.

Mario Merz, altro artista del gruppo, conserva un’attitudine tanto scientifica quanto torinese quando inserisce la sequenza numerica di Fibonacci nelle sue opere al neon. L’Arte Povera era una sorta di bolla pronta a esplodere, proprio come in Mario Merz. Ci sarà un motivo se per tutta la vita l’artista milanese ha prodotto igloo? L’igloo è una bolla: sei dentro o sei fuori. Come l’igloo Luoghi senza strada (1979), che indaga i rapporti tra l’individuo e la società isolandolo dallo spazio circostante. È un sistema a sé. Da questo punto di vista, se intendiamo il lavoro di Mario Merz come una metafora sistemica, applicandola al mondo dell’arte è divertente notare come l’unica componente femminile del gruppo fosse sua moglie Marisa. A riprova del fatto che, nell’arte come nella letteratura italiana, le donne esistono e sono sempre esiste solo in quanto mogli di personaggi illustri, artisti o letterati che siano (vedi alla voce Moravia).

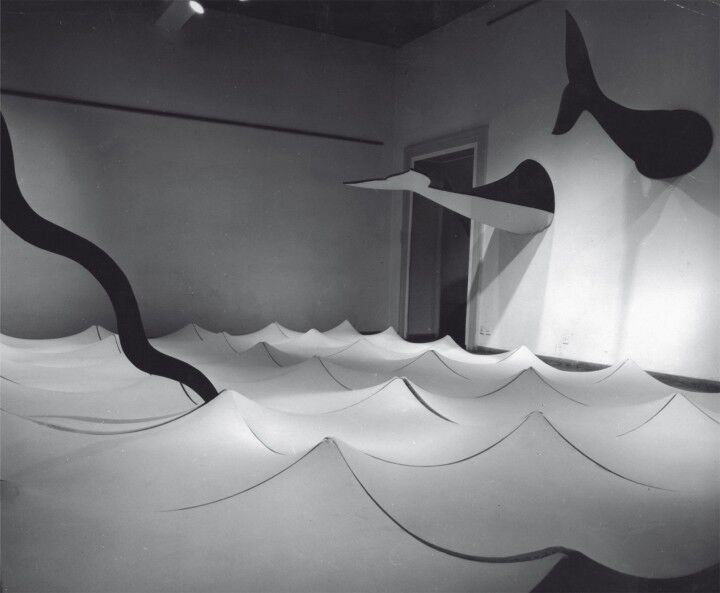

La sabaudità isolante e isolata di Merz, nell’ambito dell’Arte Povera, si scontra con la mediterraneità di Pino Pascali. Pascali si muove in un immaginario legato all’acqua, alla terra e al mondo ludico dell’infanzia. Così poco nordico da far interrogare nuovamente Flash Art sul luogo di nascita di questo movimento spingendo il baricentro più a Sud nella penisola. “Il suo mare bianco espelle quasi gli spettatori dalla galleria e li costringe a rasentare i muri per osservarlo da tutti i lati. Nel marzo del 1967 Kounellis, che con Pascali è la punta di diamante della galleria L’Attico, espone nella sua mostra personale una serie di grandi rose bianche e nere di stoffa, tra le quali spicca un quadro di tre metri per due che ha per cornice delle gabbiette con uccellini vivi, pigolanti. / Il giorno dopo Pino aveva già immaginato le pozzanghere e il cubo di terra, preludio ai trentadue mq di mare circa”.

Il lavoro di Alighiero Boetti ruota invece intorno al tempo, all’identità, alla complessità della percezione, all’ordine e al caos, ai numeri, alla codificazione, al valore della parola. Un artista che nel 1965 ha consapevolmente smesso di essere “povero” per produrre grandi e commerciabili arazzi che rappresentavano in chiave infantile il mondo delle lettere, dell’abecedario, del gioco e della parola scritta. Preferendo vivere i conflitti culturali dell’epoca alloggiando spesso in Afghanistan al One Hotel di Kabul, attivando inconsapevolmente dialoghi impossibili tra artisti lontani e lasciando, come tanti altri suoi colleghi, che nei suoi lavori prevalesse l’aspetto ludico.

A proposito dei concetti di ordine e disordine ampiamente indagati da Boetti nella sua omonima serie di opere, un saggio intitolato Entropia e arte: saggio sul disordine e l’ordine di Rudolf Arnheim (1971), sembra cogliere al meglio alcuni aspetti “entropici” dell’Arte Povera che hanno a che fare tanto con i numeri quanto con le informazioni e il linguaggio. L’entropia è “una grandezza che viene interpretata come una misura del disordine presente in un sistema fisico qualsiasi, incluso, come caso limite, l’universo.” Questa è la definizione legata alla meccanica statistica, ovvero a quella regola che fa sciogliere il ghiaccio in un bicchiere a causa del disordine tra lo scambio di particelle calde del liquido e quelle fredde del ghiaccio.

Ma c’è una definizione altrettanto interessante di entropia nella teoria dell’informazione che ci illustra come l’informazione contenuta in un messaggio è tanto più grande quanto meno probabile. Secondo Arnheim, “In entrambi i casi, tuttavia, l’effetto voluto sarà conseguibile solo tenendo conto del fatto che l’apprensione del quadro da parte di un ipotetico spettatore è appunto di tipo globale, e che unitamente agli aspetti più caotici o disordinati, la percezione dello spettatore tenderà spontaneamente a ricostruire un qualche ordine e a evidenziare la struttura interna della composizione.” E, nel caso dell’Arte Povera, lo spettatore privilegiato che ha fornito un’ordine al caos artistico dell’Italia di quegli anni, anticipando la “visione” degli anni a venire, è stato Germano Celant.

Arnheim, nello stesso saggio, parlando di entropia sottolinea come “In altri rami dell’arte, v’è l’uso di sequenze di parole o di pagine a caso nella letteratura o di esecuzioni musicali che non offrono altro che silenzio, in modo che l’uditorio possa ascoltare i rumori che si verificano fuori, nella strada”, come accade in una famosa composizione di John Cage. “In un universo disordinato trasmettere informazione significa introdurre ordine: quantità di ordine e quantità d’informazione sono direttamente proporzionali. Viceversa, più una situazione è probabile, maggiore è la sua entropia; meno è probabile che un evento si verifichi, maggiore informazione rappresenta il suo verificarsi.”

L’Arte Povera ha scelto un approccio iconoclasta e de-costruttivo con l’ambizione di creare arte dalla vita rappresentandola attraverso elementi tanto banali quanto archetipici.

Un atteggiamento di critica con elementi organici, quasi sciamanici, che poi si sarebbe evoluto negli anni successivi anche negli Stati Uniti con capolavori dell’arte concettuale come la performance I like America and America likes me di Joseph Beuys, in cui l’artista convive con un lupo per rappresentare al meglio l’american dream.

Un po’ come convivere live con le proprie peggiori paure, i propri incubi. Un’opera d’arte che non si può ripetere, ma si può solo vivere. L’arte evento di cui si parlava all’inizio, di cui rimangono solo fotografie: quella che si può esperire solo in una stanza con un lupo inizialmente selvaggio. Piuttosto che abbracciare ciò che è nuovo o sconosciuto, la società occidentale tende alla paura e al rifiuto. Ma, secondo Beuys, “L’arte ha il potere di trasformare la società”. Perché in conclusione, volendo sintetizzare, l’unica caratteristica che avevano in comune gli artisti italiani dell’Arte Povera tra loro è che credevano nell’arte come catalizzatore sociale. O forse ci credeva solo Germano Celant. Però lo ha fatto credere anche a noi.