Nel 1996 lo scrittore statunitense David Forster Wallace pubblica Una cosa divertente che non farò mai più, resoconto fra il narrativo e il saggistico di un viaggio da lui compiuto a bordo della nave da crociera extra-lusso Zenith, diretta ai Caraibi. È Harper’s Magazine a proporgli il reportage: “Dicono: – Vai, ti fai i Caraibi alla grande, torni e racconti quello che hai visto”. Le cose, tuttavia, non procedono secondo le attese e quella che doveva essere una “crociera tranquilla” insieme a turisti benestanti di mezz’età diventa ben presto un’occasione per riflettere sulle manie e sulle abitudini degli americani in vacanza.

Fin dalle prime righe, lo scrittore racconta lo straniamento provato sulla Zenith – che è ironicamente ribattezzata Nadir per l’intera narrazione. All’apparenza, tutto è impeccabile: la nave è così bianca e pulita da sembrare sterilizzata, l’equipaggio cortese, il cibo superbo, il servizio perfetto. Le attività, a bordo come a terra, sono organizzate fin nei minimi dettagli in modo da offrire ai clienti il massimo dello svago. Gli adulti regrediscono allo stadio infantile: coccolati e curati, sollevati da ogni responsabilità. La nave diventa una sorta di grembo materno, che culla i passeggeri con il dondolio del mare, il piacevole “sshhh” della spuma delle onde e il rumore del motore, così simile al battito del cuore della mamma.

L’unico dovere che si richiede ai turisti è quello di essere felici, così, la ricerca del godimento diventa presto patologica, assumendo i tratti dell’alienazione e della disperazione. Esempio perfetto del divertimento programmato è Capitan Video, il più “videotomane” della nave. Egli riprende qualsiasi cosa: “I pasti, le sale vuote, i tornei interminabili di bridge geriatrico – salta persino sul palchetto del ponte 11 durante le feste in piscina per riprendere la gente dal punto di vista dei musicisti”. La telecamera di Capitan Video è morbosamente puntata sul nulla: al posto di godersi la vacanza è impegnato a portarsela dietro all’infinito, registrando ogni singolo momento per cogliere “il momento”. Così, anche quando non riprende, finisce per filtrare il mondo circostante “attraverso un obiettivo fatto con le mani”.

Wallace si sente inadeguato. Ai suoi occhi, l’escursione organizzata alla villa di Hemingway in Florida non è nient’altro che l’occasione di “sentire la puzza di tutti i [suoi] 145 gatti”; il mare caraibico, “color coperta di neonato-maschio” diventa un “nada primordiale fosforescente”. E, ancora, tutti i tramonti gli sembrano disegnati al computer, mentre la luna “assomiglia più a una specie di limone dalle dimensioni gigantesche sospeso in aria che alla cara vecchia luna di pietra degli Stati Uniti d’America”. La visione dei passeggeri non fa altro che aumentare questo senso di straniamento, che lo scrittore rimarca con il suo iperrealismo: “Ho sentito il profumo che ha l’olio abbronzante quando è spalmato su oltre dieci tonnellate di carne umana bollente. […] Ho guardato cinquecento americani benestanti muoversi a scatti ballando l’Electric Slide. Ho sentito cittadini americani maggiorenni e benestanti chiedere all’Ufficio Relazione con gli Ospiti se per fare snorkeling è necessario bagnarsi, se il tiro al piattello si fa all’aperto, se l’equipaggio dorme a bordo e a che ora è previsto il Buffet di Mezzanotte”.

Per Wallace, “le attività ininterrotte, i giochi, le feste, l’allegria, le canzoni, l’adrenalina, l’eccitazione, l’iperstimolazione” della nave hanno un solo obiettivo: anestetizzare il dolore e la noia dei turisti; esaltarli, farli sentire vivi, dando l’impressione che l’esistenza sia libera dalle contingenze. Proprio la ricerca ossessiva dell’intrattenimento, il divertimento “a tutti i costi”, sarebbe causa – secondo lo scrittore – del suicidio di un sedicenne, lanciatosi dal ponte più alto di una meganave la settimana prima del suo imbarco. Per i telegiornali, il ragazzo si sarebbe tolto la vita per una delusione d’amore; ma per Wallace, c’è qualcosa di più drammatico sotto, che nessun servizio televisivo sarebbe capace di raccontare: “A bordo della Nadir – soprattutto la notte, quando il divertimento organizzato, le rassicurazioni, il rumore dell’allegria cessavano – io mi sentivo disperato. […] È come avere il desiderio di morire per sfuggire alla sensazione insopportabile di prendere coscienza di quanto si è piccoli e deboli ed egoisti e destinati senza alcun dubbio alla morte. E viene voglia di buttarsi giù dalla nave”.

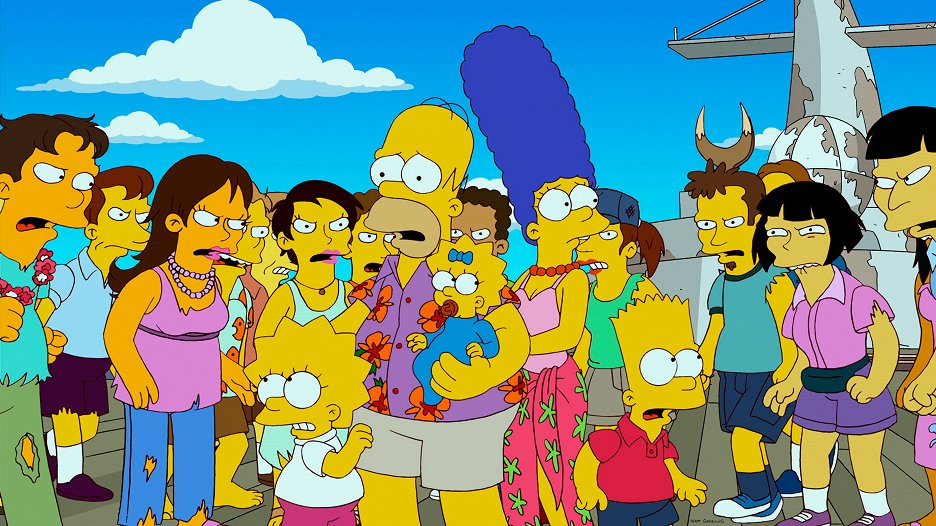

Nel 2012, il reportage narrativo di Wallace viene ripreso da I Simpson cartone da sempre critico – a modo suo – nei confronti della società di massa. Questo nonostante lo scrittore fosse tutt’altro che un amante della famiglia di Springfield. L’episodio in questione è Una cosa troppo divertente che Bart non farà mai più. Qui Bart convince Homer e Marge ad andare in crociera sebbene non possano permetterselo e, per farlo, ognuno di loro sia costretto a vendere qualcosa. La nave è così grande da permettere ogni tipo di svago: montagne russe, piste di go-kart, tiro al piattello, piscine, conferenze TEDx, aree giochi per bambini, ristoranti di lusso e così via. A differenza di DFW, Bart apprezza tanto tutto questo che, trascorsa la settimana, escogita un piano per prolungare la durata della crociera: mette fuori uso i mezzi di comunicazione della nave e fa credere a equipaggio e passeggeri che sulla terraferma si sta diffondendo un terribile virus. Il panico che ne segue trasforma la Royalty Cruise – questo il nome della nave – in una sorta di colonia penale della felicità, in cui un tribunale del divertimento giudica l’umore dei turisti e infligge punizioni (come il “trenino forzato” a ritmo di musica) a chi non si impegna a divertirsi.

In Una cosa divertente, Wallace rende la banalità della vita americana oggetto d’indagine del reale: da un lato, infatti, attacca “il Neonato Insoddisfatto che è in [lui], la parte che in ogni momento e indiscriminatamente VUOLE”; dall’altro, proprio per questo, la cultura “proto-americana” – e quindi occidentale – fondata sul consumismo e sul modello cumulativo capitalista. Il turista della Zenith è ridotto a essere nient’altro che un “ingranaggio” del sistema: desideroso del piacere passivo di essere viziato, di fare mille esperienze – ad esempio, mangiare frittelle di sgombro – e di collezionare divertimento (filmandosi e lasciandone traccia) per esistere davvero. In poche parole: estraneo il più possibile al dolore e sempre felice. La sofferenza viene privata di qualsiasi possibilità di espressione: è messa a tacere, obnubilata e riposta fra gli scaffali polverosi della propria coscienza. E se erompe viene, in questo contesto, derubricata a “pena d’amore adolescenziale”.

Quando lo scrittore americano pubblicò questo reportage-narrativo non esistevano i social network né internet come lo conosciamo oggi. Probabilmente, poco prima di morire stava lavorando a qualcosa sul tema: come rivelato dal New Yorker, infatti, ci sono alcuni appunti – che hanno per titolo Wickedness e che, probabilmente, dovevano diventare un racconto o un romanzo – piuttosto critici nei confronti della privacy ai tempi del web. È però utile notare come la riflessione condotta in Una cosa divertente che non farò mai più sia quantomai attuale e quasi premonitrice. La nostra epoca è infatti fondata sulla lotta logorante per il riconoscimento e la visibilità, il cui campo di gioco è ormai soprattutto quello virtuale.

La competizione sui social affonda però le radici nella cultura consumistica della società neoliberista. Il capitalismo ha reso l’essere umano contemporaneo sempre più dipendente dagli oggetti, incapace di autodeterminarsi nel mondo se non attraverso il possesso, facendosi esso stesso una merce: consumare significa non soltanto acquistare oggetti “inutili” – assecondando i desideri indotti dal modello cumulativo capitalista – ma anche consumarsi nell’ansia sociale di mostrarli per vedersi riconosciuto uno status. Ciò accade perché sui social vale la legge non scritta per cui “essere” significa innanzitutto “essere percepiti”: postare, avere un’idea ed esporla online, ma soprattutto offrire la miglior immagine di sé. Come dei performer, ognuno recita per dar prova della propria felicità, scegliendo di documentare e pubblicare ciò che è funzionale alla propria identità virtuale e di nascondere, invece, ciò che è negativo e non si accetta di sé. Ogni cosa viene smussata delle sue impurità e ritoccata finché non genera consenso: finché non è instagrammabile.

Fra le caratteristiche di questa nuova faccia del capitalismo c’è l’esaltazione della novità e il disprezzo della routine quotidiana. La paura di dissolverci nella massa amorfa dei performer ci spinge a ricercare ossessivamente esperienze sempre più eccitanti e divertenti che certifichino la nostra diversità e desiderabilità. In quest’ottica la monotonia è bandita: diventa un marchio d’infamia, il certificato della propria sconfitta esistenziale. Se annoiarsi equivale a perdere la propria rispettabilità, ancor peggio è rendere visibili le proprie fragilità. La società ai tempi di Instagram – proprio come quella descritta in Una cosa divertente che non farò mai più – è una società della positività a tutti i costi, come la definisce il filosofo sudcoreano Byung-Chu Han in Società senza dolore, “algofobica”, che ha paura della sofferenza e rifugge l’idea di mostrare le proprie ferite.

Questa corsa verso il riconoscimento social(e) è oramai insostenibile. L’individuo è sempre più spesso impegnato ad apparire all’altezza: costretto a dimostrare la propria felicità con prove sempre più complesse da raggiungere, che spostano di volta in volta un po’ più in là l’asticella dell’accettazione sociale. Ci si ritrova così a essere prigionieri e guardiani di se stessi, vittima di autocostrizioni distruttive e attenti indagatori dell’Altro, inteso come strumento di confronto narcisistico e di approvazione. Ciò che poi rende i meccanismi su cui si regge questo tipo di società ancor più dannosi è la loro apparente spontaneità. Proprio come l’equipaggio della Zenith, che assoggetta i viaggiatori con passatempi e attività divertenti, il capitalismo al tempo dei social agisce in silenzio, rendendosi attraente: ci fa sentire importanti, chiedendoci di dare la nostra opinione, di condividere i momenti più intimi e di produrre di continuo nuovi contenuti colonizzando il nostro tempo libero.

Questo modello sta avendo pesanti ripercussioni sulla salute mentale delle persone, soprattutto fra i più giovani. Il filtro dei social spinge, sempre più spesso, le nuove generazioni a comparare la propria vita con quella degli altri – o meglio, con ciò che gli altri decidono di mostrare – e a provare un forte senso di frustrazione, di inadeguatezza e di inferiorità davanti alla felicità degli altri. A evidenziarlo sono diversi studi: un articolo accademico pubblicato sull’Atlantic ha rivelato come Instagram provochi ansia performativa, depressione, angoscia e stress, soprattutto fra le ragazze. Ciò è avallato anche dall’indagine condotta da Facebook, tenuta a lungo nascosta e resa nota, circa un anno fa, dall’inchiesta del Wall Street Journal: secondo questa, il 32% dell’utenza giovanile femminile e il 14% di quella maschile afferma di avere – a causa di Instagram – problemi di auto-percezione; inoltre, il 13% degli utenti britannici e il 6% di quelli americani avrebbero manifestato pensieri suicidi.

In una società che ci vuole sempre pronti a stare sotto i riflettori e a dare continue prove del nostro valore e della nostra felicità, è più che mai urgente imporsi una tregua, coltivare il silenzio, godere dell’anonimato, e soprattutto mettere un punto allo stato di profonda ansia sociale provocata dal web. Gli effetti positivi dell’allontanamento dai social sono evidenti: come di recente evidenziato dall’Università di Bath, smettere di usare i propri account per una settimana porta a miglioramenti significativi del benessere e alla diminuzione dei sintomi da ansia e depressione. Sottrarsi alla condivisione e ritagliarsi momenti di inattività è forse l’ultimo atto di resistenza contro l’attuale società capitalista.