Con le democrazie al collasso e l’implosione della biosfera, non c’è da meravigliarsi se le persone si disperano. Lo psichiatra austriaco Viktor Frankl, sopravvissuto all’Olocausto, ha descritto con precisione questi sentimenti nel suo libro Uno psicologo nei lager (1946). Ha scritto di qualcosa di cui “molti pazienti si lamentano oggi, e cioè la sensazione di una totale e irrimediabile insensatezza delle proprie vite”. Una saggezza nichilista che emerge quando assistiamo all’apocalisse. C’è qualcosa di prevedibile nelle pandemie contemporanee, dalle dipendenze alla fiducia nelle teorie pseudoscientifiche, poiché secondo l’analisi di Frankl “una reazione anormale in una situazione anormale è un comportamento normale”. Nel momento in cui gli scienziati si preoccupano che all’umanità possa rimanere solo una generazione da vivere, possiamo essere d’accordo sul fatto che la nostra è una situazione anormale. Ed è per questo che Uno psicologo nei lager è l’opera a cui guardare in questi umidi giorni di Antropocene.

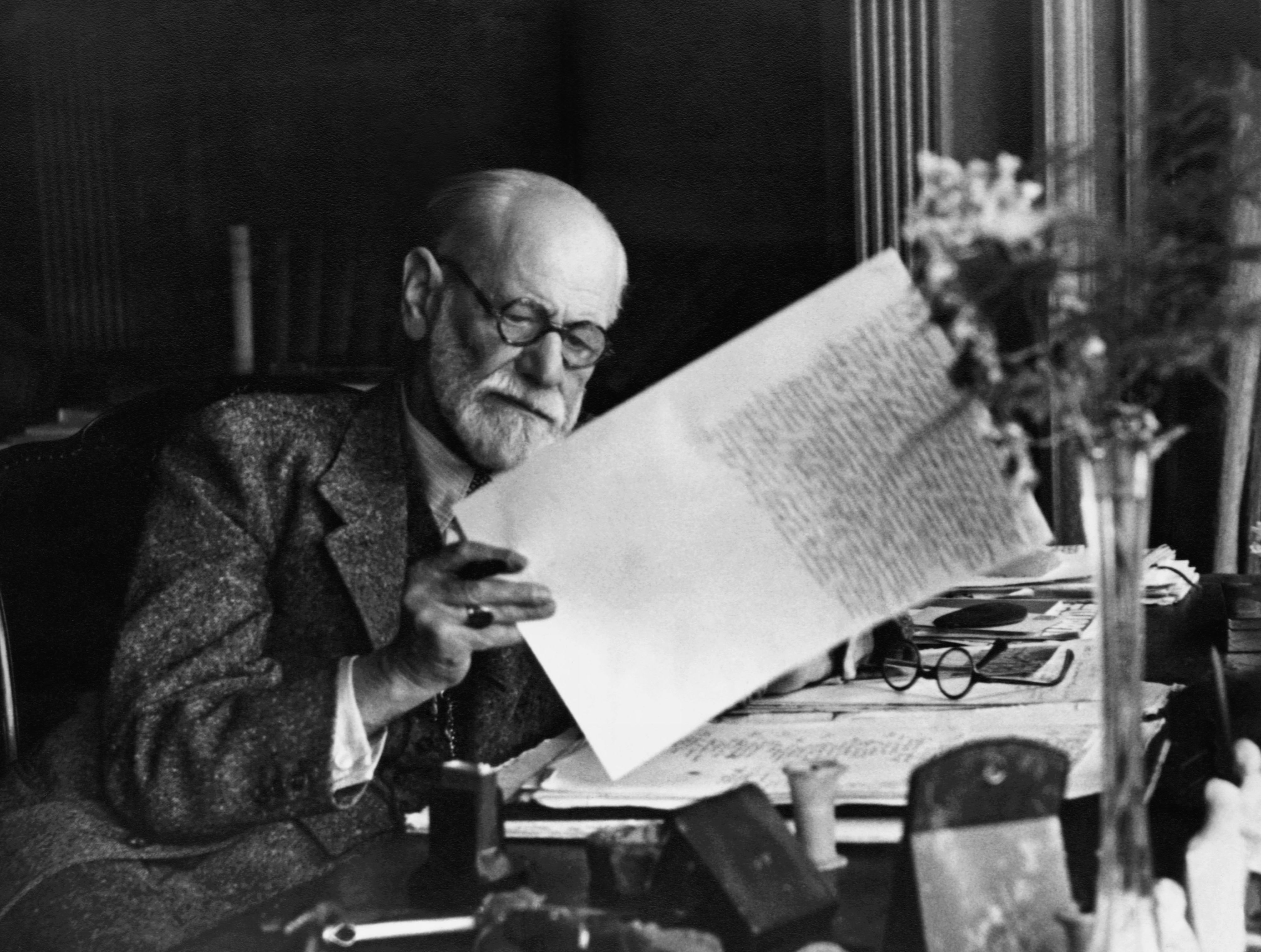

Già psicoterapeuta di successo prima di essere internato prima ad Auschwitz e poi a Dachau, Frankl faceva parte della cosiddetta “terza ondata” di psicanalisti viennesi. Sia contro Sigmund Freud che Alfred Adler, Frankl rigettava, del primo, la teoria sulla volontà di piacere, e del secondo, quella sulla volontà di potenza. Al contrario, Frankl scrive che “La ricerca di senso per l’uomo è la motivazione primaria della sua vita e non una ‘realizzazione secondaria’ di spinte istintuali”.

Frankl sosteneva che la letteratura, l’arte, la religione e tutti gli altri fenomeni culturali che hanno alla base la ricerca di un significato sono noumeni, e quindi sono essi stessi la base per trovare un senso. Nella pratica privata, Frankl elaborò una metodologia che chiamò “logoterapia” – da logos, parola greca che indica la ragione – secondo lui definita dal fatto che “questa spinta a trovare un senso nella vita di ciascuno è la forza primaria nell’uomo”. Lo psicologo credeva che ci fossero molte cose di cui l’umanità potesse fare a meno, ma che quando manca il senso di un fine la nostra rovina è assicurata.

A Vienna era conosciuto come dottor Viktor Frankl, primario di neurologia all’ospedale Rothschild. Ad Auschwitz, era solo “numero 119.104”. Il campo di concentramento era l’annullamento di ogni significato, lo zero assoluto di qualsiasi scopo della vita. Avendo già sviluppato le sue teorie sulla logoterapia, Frankl riuscì a far entrare nel campo il manoscritto su cui stava lavorando, per poi perderlo e vedersi costretto a ricostruirlo a memoria. Mentre era prigioniero, lavorava in maniera informale come medico, avendo scoperto che proporsi come analista per i suoi compagni di prigionia gli dava uno scopo, nonostante stesse evidentemente aiutando qualcun altro. In quelle discussioni, giunse a delle conclusioni che sarebbero diventate fondamentali per la psicologia umanistica.

Una era che “il prigioniero che ha perso fede nel futuro, nel suo futuro, è condannato”. Frankl ricorda che persino nei campi il suicidio era endemico: i prigionieri che sembravano avere più possibilità di sopravvivere non erano i più forti o quelli fisicamente più in salute, ma quelli che in un modo o nell’altro riuscivano a dirigere i loro pensieri verso uno scopo. Pochi prigionieri erano “in grado di ritirarsi dall’orribile ambiente che li circondava verso una vita di ricchezza interiore e di libertà spirituale”, e immaginando tali spazi c’era potenziale per la sopravvivenza.

Frankl immaginava complesse conversazioni con sua moglie Tilly (che poi scoprirà essere stata uccisa in un altro campo) o di avere di fronte un pubblico da istruire sulla psicologia dei campi – che sarà esattamente il lavoro che farà per il resto della sua vita. Uno psicologo nei lager, con la sua idea che l’uomo può preservare una traccia di libertà spirituale, di indipendenza della mente, persino in condizioni così terribili, nel dopoguerra diventò un bestseller. Tradotto in più di 24 lingue, ha venduto più di 12 milioni di copie e viene spesso scelto da gruppi di lettura e per i corsi universitari di psicologia, filosofia e teologia. Uno psicologo nei lager ha un posto tutto suo nello Zeitgeist culturale, con tutto il sistema accademico e sanitario fedele sia alla psicologia umanistica, sia alla logoterapia. Nonostante Frankl fosse un medico, la sua forma di psicanalisi sembra avere più cose in comune con una forma di ebraismo rabbinico laico piuttosto che con la scienza.

Uno psicologo nei lager è strutturato in due parti. La prima consta della testimonianza di Frankl sull’Olocausto, simile agli scritti di Elie Wiesel e Primo Levi. Nella seconda parte elabora invece la logoterapia, sostenendo che il significato della vita si trova nel “fare esperienza di qualcosa, come il bene, la verità e la bellezza, o la natura e la cultura, oppure fare esperienza di un altro essere umano nella sua unicità, cioè amarlo”, non a prescindere dalle situazioni apocalittiche, ma proprio a causa di quelle.

Il libro è stato accusato a torto di fare del superficiale esistenzialismo pop, un esempio di cultura media che offre panacee stereotipate e new age. Una lettura simile non è del tutto sbagliata. Settant’anni dopo, si potrebbe biasimare il linguaggio sessista, o il suggerimento inopportuno di costruire sulla costa ovest degli Stati Uniti la “Statua della responsabilità”. In ogni caso, una considerazione più ampia del concetto di “ottimismo tragico” dovrebbe insistere di più sulla tragedia che sull’ottimismo, prima di accusare Frankl di essere troppo candido. Quando scrive che “Dopo Auschwitz sappiamo di cosa sia capace l’uomo. E dopo Hiroshima sappiamo che cosa c’è a rischio”, è difficile accusarlo di essere una sorta di Pollyanna.

Alcuni critici accusano Frankl di colpevolizzare le vittime. L’accademico americano Lawrence Langer nel 1982 scrisse addirittura che Uno psicologo nei lager “ha qualcosa di sinistro”. Secondo lui, Frankl riduce la sopravvivenza a una questione di positività e sostiene che il libro sia offensivo nei confronti dei milioni che sono morti. Questa critica può avere qualche buona motivazione, eppure le implicazioni di Frankl sono diverse. Nel suo libro non c’è traccia di moralismo nei confronti di chi ha perso il senso della vita. Lo studio di Frankl non pone la logoterapia come una risposta etica alla tragedia, ma una strategica.

Parlando di insensatezza, sarebbe un errore cercarla nell’individuo che soffre. I compagni di prigionia di Frankl non erano responsabili dei campi di concentramento, così come qualcuno che è nato in povertà non ha colpe, né è colpa di nessuno di noi (a meno che non tu non sia un petroliere) se l’ecosistema sta collassando. Non c’è niente nella logoterapia che implichi l’accettazione dello status quo, perché la lotta per cambiare le condizioni politiche, materiali, sociali, culturali ed economiche è di primaria importanza. Ciò che offre la logoterapia è qualcosa di diverso, un modo per concepire il senso, anche quando le cose non sono sotto controllo. Nella sua prefazione all’edizione del 2006, il rabbino Harold Kushner glossa la teoria di Frankl dicendo che “Le forze al di là del nostro controllo portano via tutto ciò che possediamo eccetto una cosa, la libertà di scegliere come rispondere alla situazione”.

Lungi dall’essere ossessionata dal senso della vita, la logoterapia richiede che i pazienti si orientino verso l’idea di senso individuale, per “pensare noi stessi come coloro che sono messi in dubbio dalla vita, ogni giorno e ogni ora”, come scrive Frankl. La logoterapia, chiedendo ai pazienti di creare uno spazio immaginario in cui orientarsi per un significato più profondo, fornisce una risposta a situazioni insostenibili.

Frankl scrive che ha “afferrato il senso del più grande segreto che la poesia, il pensiero e la fede umana devono impartire: ‘La salvezza dell’uomo è tramite l’amore e nell’amore’”. È facile essere cinici di fronte a una frase simile, e questo dimostra il punto di Frankl. Nella nostra piccola, futile, limitata e crudele era, sembra difficile giungere a un simile impegno collettivo, eppure la nostra futilità, limitatezza e crudeltà sono in un certo senso una risposta all’apocalisse incombente. “Ogni epoca ha la sua nevrosi collettiva”, scrive Frankl, “e ogni epoca ha bisogno della sua psicoterapia per superarla”. Se siamo esausti, stanchi, ansiosi, arrabbiati, sfiduciati e confusi di fronte al collasso dei nostri destini individuali, delle nostre reti sociali, comunità, attività, democrazie, del nostro stesso Pianeta, non bisogna stupirsi di aver sviluppato una certa nevrosi collettiva. Eppure è da decenni che la psicologia umanistica non torna in auge; al suo posto, abbiamo la moda della sociobiologia o delle neuroscienze mal applicate, nella forma dell’ottimismo di Steven Pinker e delle banalità di Jordan Peterson.

In uno dei passaggi più memorabili del libro, Frankl racconta che, durante le misere ore di riposo concesse al suo gruppo di lavoro, un compagno di prigionia li interruppe chiedendo loro di “correre fuori per vedere un magnifico tramonto”. Con uno stile di prosa che tende al clinico, sebbene con un distinto senso del sacro, Frankl si abbandona al trascendente: “Stando fuori vedemmo delle nuvole sinistre scintillare a Ovest e tutto il cielo vivo di nuvole di forme e colori cangianti, dal blu acciaio al rosso sangue. Le desolanti baracche grigie di fango fungevano da contrasto, mentre le pozzanghere sul terreno riflettevano il cielo brillante”.

Di fronte a questa visione, in un luogo la cui essenza era l’annullamento di ogni senso, un prigioniero commentò: “Che bello che potrebbe essere il mondo!”. È questa la promessa della logoterapia: non rassicurarci che ci saranno altri tramonti, perché quella è nostra responsabilità come individui e come società; ciò che offre la logoterapia, invece, è la promessa di stupirci di fronte a un tramonto, anche se fosse l’ultimo della nostra vita. Trovare stupore, senso, bellezza e grazia anche nell’apocalisse, anche all’inferno. Il resto spetta a noi.

Questo articolo è stato tradotto da Aeon.