Siamo nella Milano del 1975. Il ventiseienne Alberto Brasili sta passeggiando con la fidanzata Lucia Corna nelle vie del centro. Brasili, barba e capelli lunghi, indossa l’eskimo, l’indumento simbolo della contestazione giovanile, sintomo quasi certo di militanza attiva a sinistra. All’angolo tra piazza San Babila e via Mascagni stacca da un palo della luce un adesivo elettorale del Movimento Sociale Italiano. Il gesto è sufficiente ad attirare l’attenzione di cinque neofascisti che in quel momento stanno uscendo da un bar di corso Vittorio Emanuele. Brasili viene ucciso con 5 pugnalate, mentre la fidanzata scampa la morte solo perché una delle coltellate inferte manca di pochi centimetri il cuore. “Li ho sentiti arrivare quando erano ormai alle nostre spalle – ha raccontato in seguito Lucia Corna – e ho visto luccicare le lame dei coltelli. Uno dei cinque mi ha afferrata e ha cominciato a colpirmi mentre gli altri si accanivano su Alberto”.

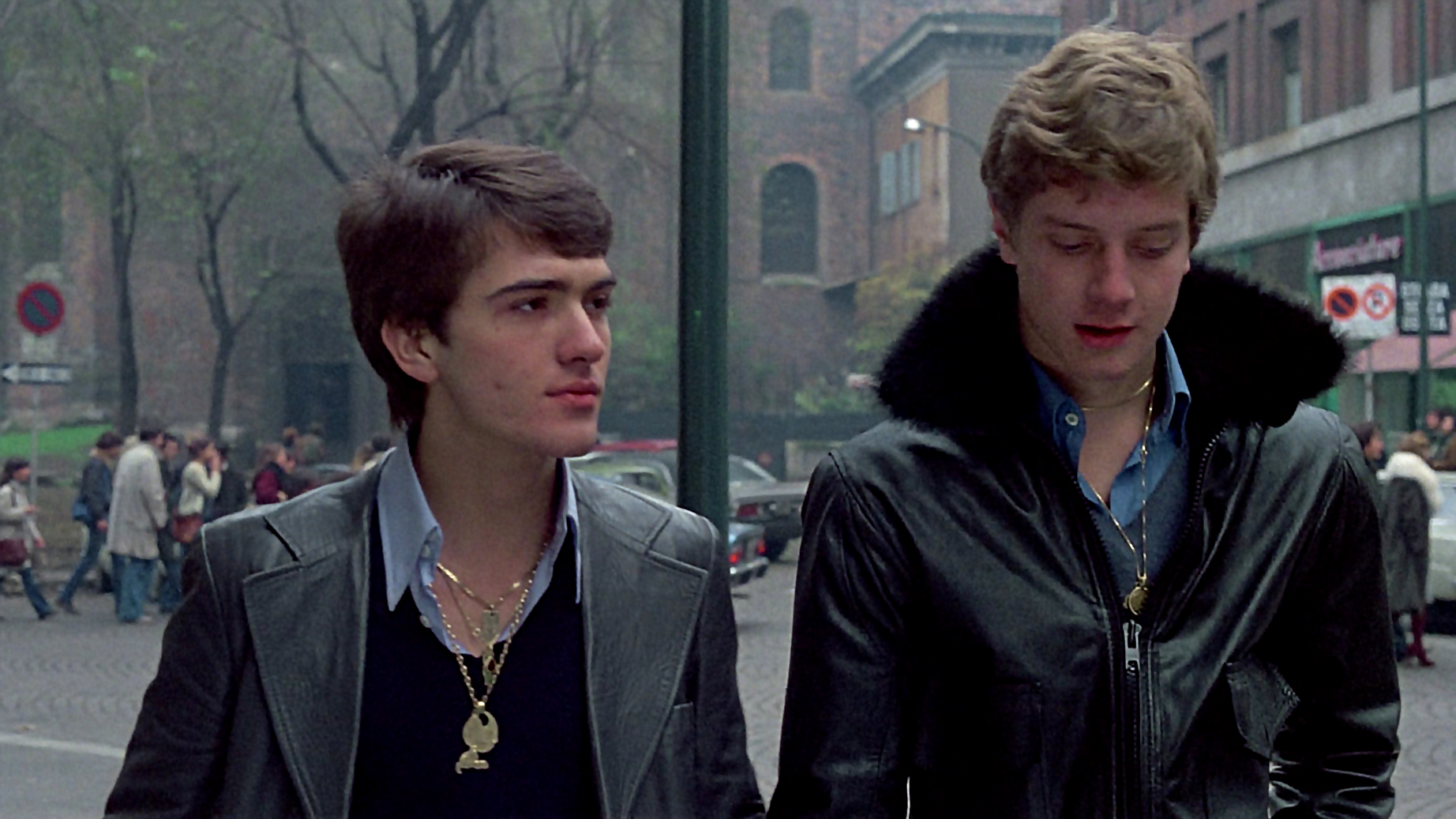

Non è la prima morte violenta per mano dei “sanbabilini” – neologismo coniato dai cronisti di nera del tempo usato per indicare i giovani fascisti che popolano piazza San Babila, a pochi passi dal duomo di Milano . È però un omicidio dal peso particolare: colpisce per la futilità del pretesto. L’anno seguente il regista Carlo Lizzani ne trae un film, non senza tentativi di sabotaggio da parte dei fascisti, dal titolo San Babila ore 20: un delitto inutile.

La piazza che oggi i milanesi attraversano per raggiungere i negozi o le attività commerciali di cui è sede, non è più quella degli anni Settanta. Contraddistinta da palazzi costruiti negli anni Trenta secondo lo stile austero dell’edilizia fascista , San Babila è ormai un semplice luogo del centro di Milano, più rinomata per la sua posizione che per la sua funzione sociale di punto di aggregazione. Non si può dire lo stesso del periodo a cavallo fra anni Sessanta e Settanta. Quando nel 1968 il senatore del Msi Gastone Nencioni affitta un locale in Corso Monforte, e ne fa la sede del movimento giovanile della destra radicale “Giovane Italia”, San Babila diventa il fortino dell’estrema destra milanese.

L’estrazione sociale dei neofascisti che dalla loro roccaforte progettano attacchi violenti e linciaggi con modalità squadrista, è perlopiù borghese, con una forte componente della “Milano bene”, anche se non mancano i proletari. Anche dal punto di vista ideologico i sanbabilini sono un gruppo eterogeneo. Sotto l’etichetta generica di “estrema destra” coesistono posizioni distanti, quando non contraddittorie. È rilevante la componente evoliana – che si ispira cioè a Julius Evola, il “filosofo della tradizione” che mai si definì fascista e con il regime ebbe anzi non pochi problemi. C’è chi si dichiara tradizionalista cattolico, chi esprime tendenze socialiste, chi non ha remore nel definirsi nazional-socialista e chi invece rifiuta le derive hitleriane catalogandosi come semplice difensore della patria e della tradizione. Anche sull’influenza statunitense i giovani fascisti sono divisi: la componente filo-atlantista si contrappone a quella che vede negli Stati Uniti il più grande nemico del popolo italiano, sostenitore di un materialismo nocivo al bene della nazione e dell’individuo, di cui i capelloni nostrani non sarebbero che un espressione di serie b.

Ciò che permette a un coacervo di individui con uno spettro ideologico così ampio di non implodere e mantenersi unito in un solo fronte è il comune ripudio del bolscevismo e il ricorso sistematico alla violenza come modus operandi. Un cameratismo più dettato dalla condivisa opposizione a un nemico ben definito che da una vera e propria coerenza ideologica. Il rifiuto della sottocultura sessantottina si manifesta anche esteticamente. Al fenomeno dei “capelloni” si contrappone la divisa del sanbabilino: occhiali a goccia, stivaletti a punta, jeans, giubbotto militare o giacca in pelle. L’abbigliamento non è solo un fatto esteriore, ma determina l’appartenenza a uno schieramento politico e l’aderenza ai valori di cui quello schieramento si fa portatore. Sebbene infatti siano gli anni della controcultura e della rivolta contro “i padri”, il codice di costume che emerge alla fine degli anni Sessanta, pur contrapponendo “freaks” e “anti freaks” – e dunque giovane militanza di sinistra e giovane militanza di destra – culmina in un’omologazione tanto severa e ineludibile da non lasciare spazio alle sfumature, riducendo l’intera questione espressiva alle categorie dicotomiche del conflitto.

Lo stesso Pasolini, nel famoso articolo che inaugura la sua collaborazione con il Corriere della Sera diretto da Piero Ottone, intitolato Contro i capelli lunghi, si interroga criticamente sul valore semiotico di una pettinatura – o più in generale, di un’estetica condivisa –, suggerendo che il movimento che inizialmente è nato come forma di rifiuto per la generazione dei padri, di cui i capelli lunghi sono il simbolo, si sia in breve tempo ridotto a essere una semplice divisa, ennesimo sintomo di un’omologazione tanto violenta quanto inesorabile. “La loro libertà di portare i capelli come vogliono, non è più difendibile, perché non è più libertà”, scrive Pasolini. Eppure, o proprio per questo, è una divisa che indossano in molti, tra i giovani che gravitano nei pressi dell’Università Statale di Milano, divenuta uno dei poli milanesi della contestazione di sinistra. È proprio questa divisa – il famoso eskimo con una copia di un qualsiasi quotidiano di sinistra che spunta dalla tasca – a costare a molti ragazzi linciaggi e botte per mano dei camerati, o a essere indossata dai fascisti stessi per compiere atti sovversivi facendosi passare per comunisti. È la strategia usata dal sanbabilino ed ex militante di Ordine Nuovo Nico Azzi, che il 7 aprile 1973 sale sul direttissimo Torino-Roma indossando i tipici indumenti di sinistra e mettendo in bella mostra una copia del giornale Lotta Continua. Azzi tenta di posizionare delle saponette al tritolo nella toilette del treno, ma mezzo chilogrammo esplode mentre il ragazzo è ancora in bagno, ferendolo.

Gli inizi degli scontri violenti risalgono però a qualche anno prima. Uno dei primi episodi riguarda un comizio tenuto in piazza San Babila il 16 marzo del 1969 dal Msi, in nome di un ritorno alla normalità negli atenei occupati dalla sinistra studentesca. Il clima si scalda quando la componente giovane della militanza missina decide di dare il via a un corteo non autorizzato al grido di “all’armi siam fascisti” che culmina in uno scontro violento con le forze dell’ordine. L’episodio è fonte di imbarazzo per il partito il cui cavallo di battaglia è “ordine e disciplina” e che da tempo rinfaccia alla sinistra la sua sregolatezza. “I rapporti col partito erano tesi… Non condividevamo certe posizioni politiche borghesi del partito”, racconta Cesare Ferri, ex sanbabilino.

In effetti, solo un anno dopo, in seguito agli ennesimi scontri tra fascisti e forze dell’ordine, la sede di Corso Monforte della Giovane Italia si vede costretta e chiudere i battenti. Ciò non determina però la fine della San Babila nera, e anzi proprio nel biennio 1972 – 1973 gli scontri si fanno sempre più frequenti. Nel febbraio 1972 hanno luogo una serie di attentati dinamitardi che colpiscono vari punti simbolici della sinistra milanese, tra cui la sezione del Pci “Aldo Sala” e la sede del quotidiano L’Unità. Gli atti terroristici vengono rivendicati dalle Sam – Squadre d’Azione Mussolini – in cui militano i camerati di San Babila.

L’anno seguente si apre con un triplice attentato al tritolo ai danni dei neofascisti. Viene colpito anche il Bar Motta, uno dei luoghi di ritrovo più importanti per i sanbabilini. La risposta della destra radicale milanese non si fa attendere: poco dopo la sede del partito comunista marxista leninista di via Farsaglia viene data alle fiamme. A fine gennaio, dopo il funerale di uno studente di sinistra ucciso da un agente, le strade della città si infiammano di cortei e manifestazioni. Al tentativo di un gruppo di manifestanti rossi di attaccare la roccaforte sanbabilina con spranghe, bastoni e sassi, i giovani fascisti rispondono con le armi da fuoco. Il clima è ormai quello di una città sull’orlo della guerra civile e piazza San Babila è sempre più simile a una trincea.

L’episodio più significativo è però quello ricordato come “il giovedì nero di Milano”. È il 12 aprile 1973, e i principali esponenti del Msi hanno organizzato un corteo per protestare contro la violenza della sinistra. Il giorno stesso, tuttavia, il prefetto Libero Mazza emette un decreto che proibisce ogni genere di manifestazione pubblica fino al 25 aprile. I neofascisti non accettano il divieto, intenzionati a portare a termine il corteo. Alle 17.30 piazza San Babila è invasa di bandiere tricolori e vessilli fascisti. La tensione sale improvvisamente e i poliziotti sono costretti a difendersi dalla pioggia di pietre, spranghe, ferro e bottiglie di vetro che i fascisti scagliano contro di loro. Un agente, colpito da un oggetto, chiude istintivamente lo scudo verso di sé. Ciò che il poliziotto preme contro il suo petto non è però un semplice corpo contundente, ma una bomba a mano Srcm-35 che esplode uccidendolo. L’esplosione dell’ordigno e la morte dell’agente sono indifendibili anche per il partito, che ormai alle strette si mobilita per trovare i colpevoli della violenza offrendo una taglia. Vengono arrestati i due giovani responsabili, e l’anno successivo vengono condannati, insieme ad altri volti noti dell’ambiente eversivo, per concorso in omicidio volontario aggravato, lesioni aggravate volontarie, porto abusivo d’arma da guerra, resistenza a pubblico ufficiale e radunata sediziosa. L’anno seguente, a pochi giorni dal verdetto del processo contro i colpevoli del giovedì nero, Brasili perde la vita per aver staccato un manifesto fascista da un palo della luce. La morte del giovane di sinistra da cui siamo partiti non è quindi un episodio isolato, da liquidare come una discussione fra giovani finita male: è piuttosto il risultato a cui ha condotto un clima di terrore e violenza covato per anni in un ambiente di estremismo politico pericoloso.

Il giovedì nero di Milano segna un punto di non ritorno per i sanbabilini. Il fortino perde lentamente la sua valenza simbolica e la sua funzione parapolitica: negli anni a seguire San Babila ospita sottoculture diverse che, pure emulando blandamente il passato destrorso, non hanno più nulla a che vedere con la carica eversiva espressa da chi occupava la piazza agli inizi degli anni Settanta. Alcuni dei fascisti che la popolavano vanno a ingrossare le file del terrorismo, mentre altri abbandonano la militanza politica attiva.

Ciò che di questa vicenda è bene ricordare, oggi che come allora viviamo tempi di crisi, seppure diversa nella forma, è che l’incertezza dei tempi non giustifica l’estremismo degli atti. Se i momenti di fragilità accrescono la tensione sociale e la frustrazione delle fasce più deboli della popolazione, ciò che l’esperienza di piazza San Babila dovrebbe insegnarci è che non abbiamo bisogno di trovare solo nella rabbia un sentimento in grado di unirci: dovremmo piuttosto ricominciare a immaginare un uso degli spazi pubblici che sia costruttivo e aperto, di tutti e contro nessuno, e che le piazze tornino a essere luoghi di incontro e non più di scontro.

In copertina, fotogramma tratto dal film San Babila ore 20: un delitto inutile di Carlo Lizzani (1976)