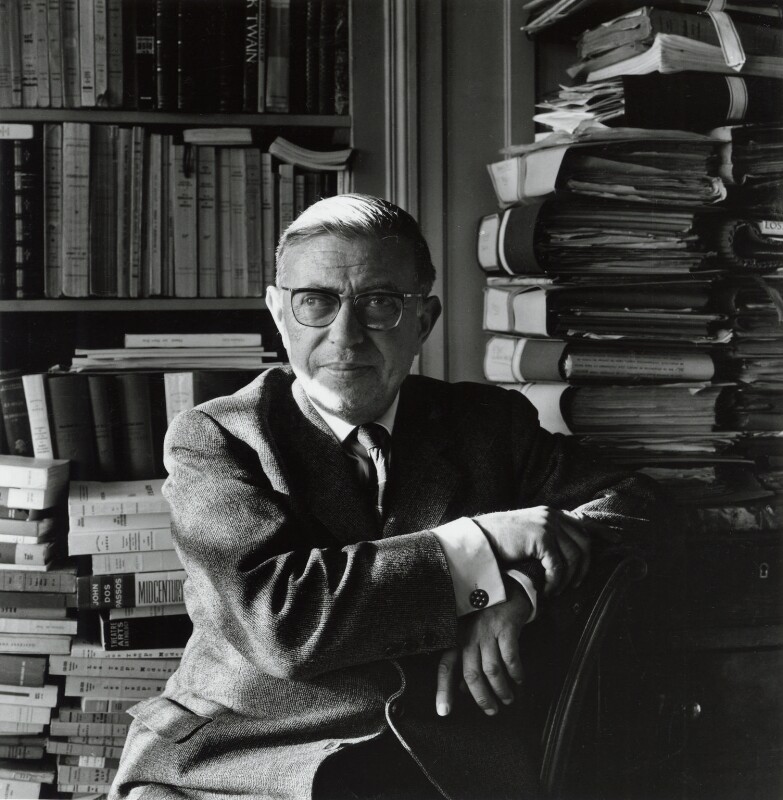

Dal giugno 1940 al marzo dell’anno successivo, Jean Paul Sartre – che all’epoca aveva già raggiunto una riconosciuta autorevolezza come intellettuale, drammaturgo, scrittore e filosofo – venne fatto prigioniero e internato nello stalag XII D di Hinzert, un campo di concentramento vicino alla città di Treviri, in cui furono rinchiusi intellettuali e lavoratori tedeschi accusati di avversare le politiche naziste. Grazie a un medico che gli riconobbe l’invalidità, dovuta alla cecità a un occhio, e a un documento d’identità contraffatto, riuscì a farsi liberare e a partecipare alla resistenza francese. Entrò nella redazione di Combat, il cui editore era il suo amico Albert Camus, per contrastare la Repubblica di Vichy, militarmente neutrale ma di fatto Stato satellite del Terzo Reich. ”La guerra ha diviso in due la mia vita,” scriverà poi.

Inscindibile dall’esistenza, la guerra mutò anche il suo pensiero, e in una celebre conferenza dell’ottobre 1945 – durante la quale si racconta che svennero molte persone per via della calca accumulata nella piccola sala riservata – Sartre elaborò la “morale impegnata” del nuovo esistenzialismo, distante dal pessimismo che aveva caratterizzato L’essere e il nulla, la sua opera precedente. In quella sede, Sartre spiega di essere convinto che l’essere umano trovi la sua massima realizzazione nell’impegno sociale e politico verso il miglioramento della propria e dell’altrui condizione.

Entrato nell’immaginario popolare mondiale come simbolo dell’intellettuale impegnato, il filosofo scrisse anche testi di canzoni, come per Juliette Greco, e, insieme alla compagna Simone de Beauvoir e ad altri intellettuali, fondò Les Temps Modernes, rivista politica, letteraria e filosofica pubblicata da Gallimard. Proprio su quelle pagine pubblicò, nel dicembre 1945, un articolo intitolato “La République du silence” (La Repubblica del silenzio) in cui anticipava la prima e più importante parte di un saggio che avrebbe visto la luce nella sua interezza l’anno successivo: Riflessioni sulla questione ebraica. Lo scrisse nel tentativo di colmare un vuoto, notando come, nelle discussioni sulla Francia post-bellica, nessuno citasse l’imminente ritorno alla vita pubblica degli ebrei liberati dai lager. L’omertà aveva cause diverse: chi taceva lo faceva o perché era filonazista o perché, seppur disgustato da quanto accaduto, era intimorito dal pericolo di subire ripercussioni. All’epoca comunque non si conosceva ancora l’entità dello sterminio.

Il testo di Sartre presenta non pochi punti deboli, per cui fu molto criticato, nonostante alcuni di essi siano facilmente risolvibili contestualizzando storicamente l’opera e considerandola esclusivamente come, appunto, il risultato di alcune riflessioni parziali, dato che all’epoca riuscire a fare un quadro storico soddisfacente, in mancanza di dati, era praticamente impossibile. Anche perché molte prove sui campi di sterminio erano state occultate. Sartre aveva letto gli scritti di Charles Maurras, principale fondatore del giornale nazionalista e antisemita Action Française, e di Maurice Barrès, scrittore e politico antisemita, poi ravvedutosi. E aveva anche sperimentato in prima persona le conseguenze dell’antisemitismo, quando nel 1941 era stato chiamato per sostituire un insegnante cacciato da scuola a causa delle leggi razziali. Non aveva però mai approfondito la storia e la religione ebraiche. Si era così limitato a scrivere della propria esperienza diretta, basata su aneddoti, conversazioni con amici e conoscenti, descrivendo un mondo che conosceva solo in parte, ed enunciando le caratteristiche che l’antisemita odiava tipicamente nell’ebreo, finendo involontariamente per renderlo una caricatura.

L’originalità e la potenza del suo testo, però, sono particolarmente evidenti nella prima parte, quando Sartre descrive l’antisemita, la prima tra le quattro figure che emergono dalla sua analisi: il democratico, l’ebreo autentico, l’ebreo non-autentico e, appunto, l’antisemita. Egli “È un uomo che ha paura. Non degli ebrei, certamente: ma di se stesso, della sua coscienza, della sua libertà, dei suoi istinti, delle sue responsabilità, della solitudine, del cambiamento della società e del mondo; di tutto meno che degli ebrei.”

Le origini dell’antisemitismo, secondo Sartre, sono quindi da ricercarsi in un pregiudizio culturale e in una mentalità tipica di un uomo che si considera mediocre, concepisce solo l’appropriazione individuale e fugge le responsabilità come fugge la coscienza. Così, per riparare la società nazionale lacerata dai conflitti, sembra necessario sventare il fantomatico complotto di banchieri e finanzieri ebrei che genera la speculazione capitalistica. L’antisemitismo si fa quindi paradigma di ogni forma di nazionalismo a caccia di un capro espiatorio, un nemico immaginario, con cui spiegare la crisi e l’insicurezza.

Accanto all’antisemita, Sartre delinea un’altra figura: il democratico. Egli finge di essere amico degli ebrei, ma in realtà li accetta solo nel momento in cui rinnegano la loro origine. Nonostante la convinzione generale che il liberalismo avesse condotto a una totale emancipazione ebraica, quest’ultima veniva infatti attuata solo dallo Stato in quanto istituzione. In realtà, le forze sociali e politiche non sempre furono disposte a riconoscerne la completa integrazione e anzi, non furono rari i casi di malsopportazione, spesso sfociati in atti violenti.

Il democratico e l’antisemita descritti da Sartre incarnano perfettamente figure più che contemporanee. Il primo è l’antesignano del falso democratico di oggi, colui che promuove l’universalità dei diritti a livello teorico, per poi condannare nella pratica anche la minima differenza. È quel “ma” che sentiamo aggiungere spesso: non sono razzista, ma il velo no; non sono omofobo, ma che si tengano per mano a casa loro. Il falso democratico accetta il nero, l’arabo, l’omosessuale, ma solo a patto che questo smetta di essere nero, arabo o omosessuale, o almeno che non lo manifesti in pubblico; che si spogli della propria cultura, annullandosi, e diventando il riflesso di quello che la società vorrebbe che fosse.

Il secondo, l’antisemita, rappresenta bene il razzista italiano, ma anche francese o tedesco, che troppo spesso viene definito populista. Colui che, se allora fosse esistito Facebook, avrebbe commentato: “E allora l’ebreo?” Incapace di assumersi le proprie responsabilità e di mettere in dubbio le proprie convinzioni istintive, porta avanti una battaglia feroce per dimostrare a ogni costo la presunta superiorità delle sue idee, senza che abbiano fondamento e senza concepire anche solo l’eventualità di un confronto come strumento per la crescita personale. La sua non è una semplice opinione, né rientra nella libertà di espressione, in quanto prende di mira specifiche persone per sopprimerne i diritti fino ad augurarne la morte. Libertà di espressione è tutt’altro: è condividere una propria opinione senza che questa leda la dignità e la libertà degli altri.

Il sentimento razzista è una passione che nasce dal profondo dell’umano, dalle sue viscere, come la paura, e non è un caso che il nuovo governo faccia leva proprio su questo punto per portare avanti i propri antagonismi e fomentare gli animi. Invece di accettare la propria incompetenza, viene individuato di volta in volta un nemico diverso contro cui aizzare le folle: per primi furono gli ebrei, poi i rom, i musulmani, le donne. Oggi gli immigrati, gli omosessuali, i rom, i musulmani, e ancora le donne. Non è poi cambiato molto.

Basta leggere le notizie degli ultimi giorni e guardare alle azioni dei componenti di questo governo, ancora prima che si formasse: ogni problema degli italiani, che sia nazionale o personale, è colpa degli immigrati. Matteo Salvini ha comunicato che nel Decreto Sicurezza confluirà un emendamento in cui si chiede “La chiusura entro le 21 di quei negozietti etnici che la sera diventano ritrovo di ubriaconi, spacciatori, casinisti. Sono sicuro che come ce l’ho io vicino a casa, ce l’avete anche voi.” In effetti, nessuno a Milano si era mai sognato di drogarsi prima dell’apertura del minimarket indiano in viale Monte Nero.

Il fenomeno è planetario: dalla Francia di Marine Le Pen all’intera Europa orientale, minacciata dalla crescita dei movimenti populisti, gli Stati Uniti di Trump. È dilagata ed esplosa una violenza immensa, non soltanto simbolica, che continua a crescere e a diffondersi per colpa di un potere abitato dalla paura del diverso, incapace di sostenere l’immaginario multiculturale di cui tutti abbiamo bisogno.

“Bisognerà dimostrare a ciascuno che il destino degli ebrei è il suo destino. Non ci sarà un francese libero finché gli ebrei non godranno la pienezza dei loro diritti, non un francese vivrà sicuro finché un ebreo in Francia e nel mondo potrà temere per la propria vita,” scriveva Sartre in chiusura del saggio, al termine delle sue riflessioni. Egli era convinto del potere dell’azione: il dovere di ogni intellettuale, e in generale di ogni essere umano, fosse quello di impegnarsi per cambiare le cose.

Uno dei rimedi al populismo è la cultura e più in particolare il senso critico, a cui le nuove generazioni andrebbero educate. Tale compito non può che spettare alla scuola – visto che la famiglia non è sempre un luogo adatto alla formazione – dando più spazio all’insegnamento dell’educazione civica, della storia e della filosofia. Come diceva Platone: “Si impara per imitazione, partecipazione e fascinazione.” Bisogna rendersi conto che tutte le scuole secondarie, sono luoghi in cui occorre formare l’uomo attraverso l’educazione del sentimento, la sensibilizzazione per la politica e la condivisione di valori etici universali.

A livello del singolo, ognuno di noi deve essere consapevole che l’indifferenza e l’omertà sono nocive per la società tanto quanto il razzismo. Tacendo e non denunciando, si finisce per essere complici, per quanto involontari e indiretti. Oltre a postare con sdegno sui social le notizie che più ci colpiscono, dovremmo trovare il coraggio di farci promotori attivi dei nostri valori.