“Dobbiamo decidere se la nostra etnia, se la nostra razza bianca, se la nostra società deve continuare ad esistere o se deve essere cancellata,” ha dichiarato Attilio Fontana quando era candidato alla carica di governatore della Lombardia. Per poi spiegare il giorno successivo che era stato un lapsus e in capo a due mesi vincere le elezioni. Su una cosa però Fontana ha ragione: il razzismo si ripresenta sempre quando una società, in questo caso la nostra, teme di perdere i suoi privilegi, o le sue prerogative; oppure si sente in difficoltà, o addirittura a rischio di sopravvivenza. È in questi momenti che riaffiorano angosce profonde, a cui il razzismo sembra dare risposta.

Il razzismo ha afflitto gran parte del Novecento, sia prima della seconda guerra mondiale che dopo, ed è qualcosa con cui dobbiamo fare ancora i conti, anche in Italia. Negli ultimi anni sono aumentate le sue manifestazioni violente – l’episodio di Luca Traini a Macerata è senz’altro il più grave nel suo genere – ma soprattutto si è diffuso un razzismo a bassa tensione, sotterraneo, meno eclatante, che riguarda ognuno di noi: è l’insofferenza che a volte si prova nei confronti dei migranti, dei rifugiati, dei poveri, degli islamici e di chiunque altro venga dipinto come la causa di disagio, delle nostre angosce, del nostro declino e di chissà cos’altro ci possa turbare.

Anche se oggi si presenta in forme volutamente edulcorate, l’essenza del razzismo è sempre la stessa: l’umanità è divisa in razze, superiori e inferiori. Questa differenza è insuperabile, un individuo non potrà mai uscire dai confini della sua razza, proprio come le caste; e anche quando un esemplare “inferiore” dovesse superare le barriere e incrociarsi, culturalmente o sessualmente, con individui di “superiori”, nel migliore dei casi il suo contributo sarà nullo; nel peggiore, avrà portato una macchia indelebile nella purezza della razza superiore.

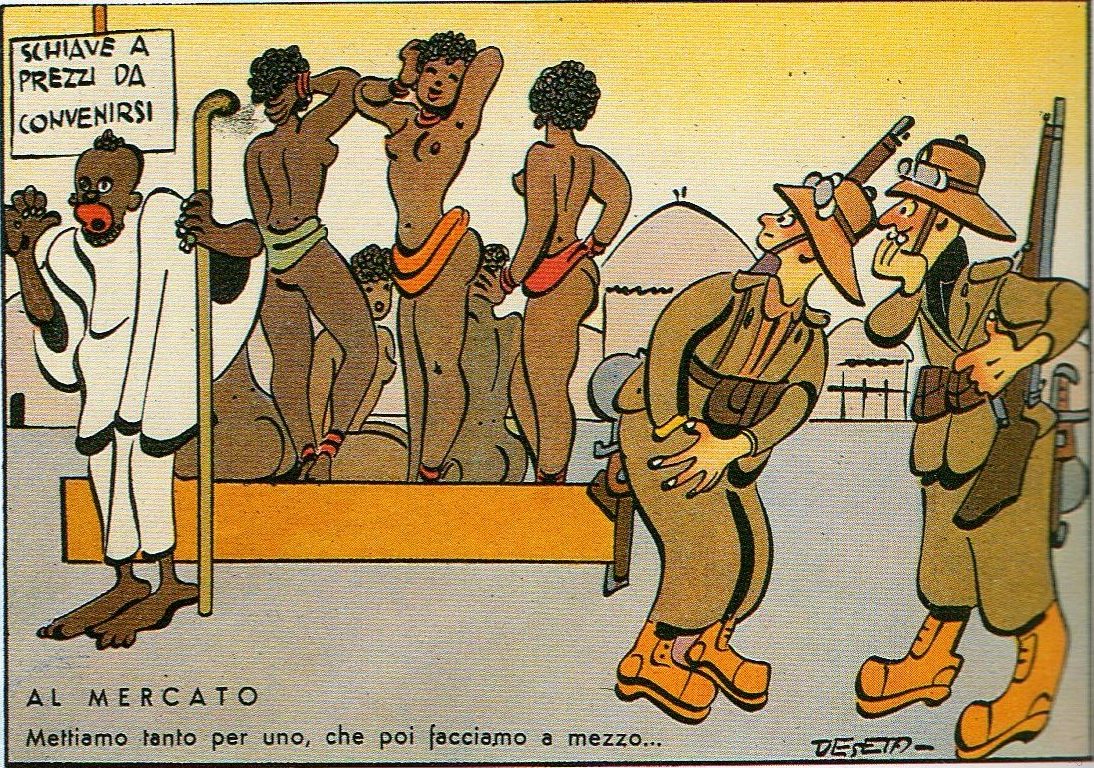

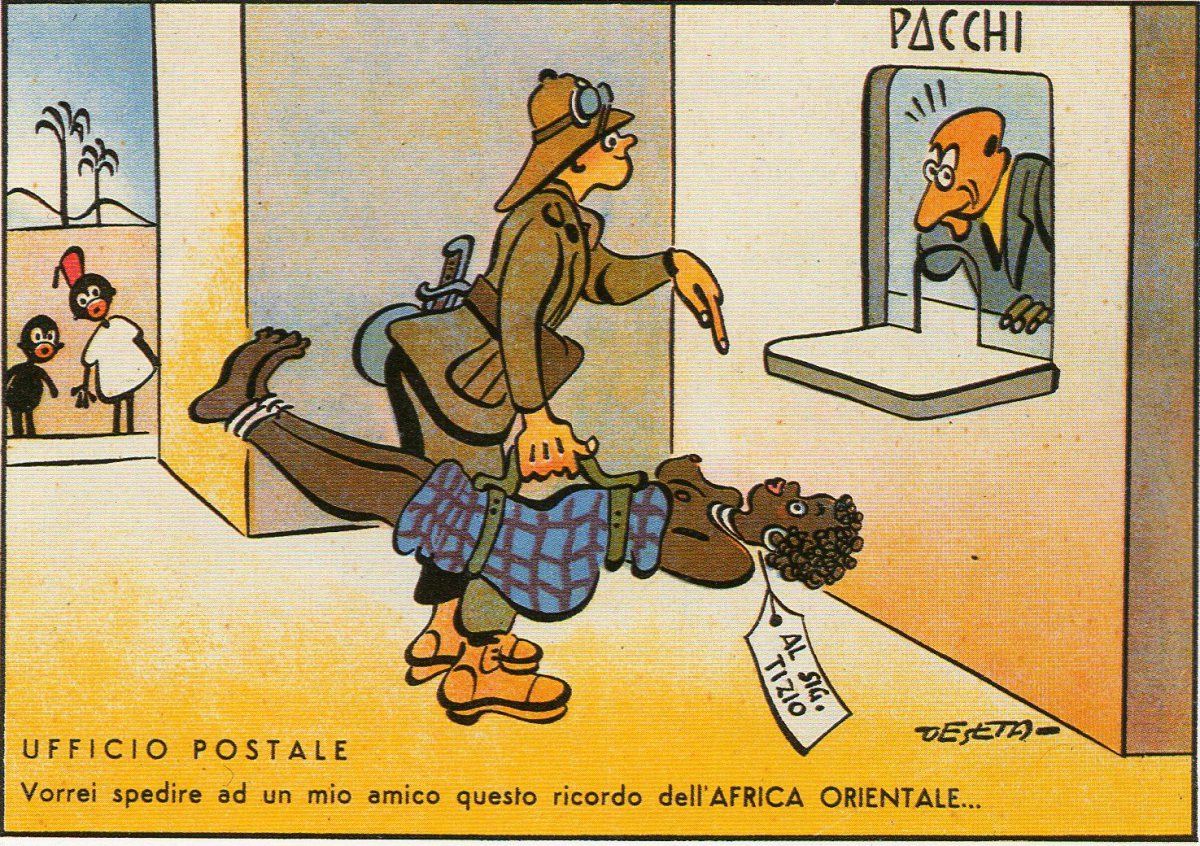

Negli anni Trenta, all’inizio delle imprese coloniali, il regime fascista non aveva ostacolato la diffusione di cartoline a tema disegnate da Enrico De Seta, che raffiguravano ragazze africane come potenziali prede sessuali. Si potevano trovare facilmente in commercio anche stampe erotiche con donne di colore nude, probabilmente scattate in qualche bordello di Asmara o di Gibuti. Se le donne italiane, almeno per la propaganda, erano angeli del focolare, madri prolifiche e spose esemplari che dovevano dare figli alla Patria, gli uomini potevano sempre fantasticare di facili conquiste sessuali in terra d’Africa.

Questa politica di allettamento sarebbe finita con l’annessione dell’Etiopia e la proclamazione dell’impero. Ora che le fantasie da cartolina avevano lasciato posto a potenziali relazioni miste tra italiani e donne di colore, il regime doveva assolutamente mettere un argine. E per farlo, non poteva che appellarsi a ragioni razziali. Nell’autunno del 1938, sull’onda dell’impero e della Germania nazista, sarebbero state varate leggi razziali vere e proprie. Una politica di questo genere implicava una definizione chiara di che cosa fosse la razza. Un problema che aveva afflitto per secoli, senza dare troppi risultati, le menti di teorici e scienziati. Sul finire del Settecento, Edward Long, un funzionario coloniale inglese, scrisse una storia della Jamaica in cui spiegava che le razze erano in tutto tre: c’erano i bianchi, c’erano i “negri” – gli schiavi che aveva osservato nelle piantagioni dei Caraibi – e infine, ma solo un gradino più in basso, gli Orangutan. Long la faceva semplice, ma già intorno alla fine dell’Ottocento Charles Darwin, ne L’Origine dell’uomo, non poteva trattenersi dal fare ironia su tutte le classificazioni dell’umanità presentate fino a quel momento, la più dettagliata delle quali prevedeva sessantatré diverse razze. Geoffroy Saint Hilaire, ad esempio, ne distingueva undici suddividendole per colore della pelle e tipologia dei capelli; Cuvier distingueva tre grandi gruppi, ma non sapeva dove collocare gli abitanti originari dell’America; e prima ancora c’era stato Linneo, che si era affidato ai quattro colori della pelle: rufus, luridus, niger e albus.

Su un paio di cose però i razzisti di ogni epoca sono sempre stati d’accordo. In primo luogo che la razza a cui appartengono sia quella superiore; e in secondo, che nel mischiarsi culturalmente e generare prole con razze inferiori ci sia sempre qualcosa da perdere. Durante l’epoca delle colonie, gli indigeni potevano servirti, ma non era una buona idea famigliarizzare con loro; le indigene potevano essere una fonte di trastullo sessuale, ma mai diventare alla luce del sole compagne di vita e madri di figli legittimi.

In ogni caso c’è sempre stato qualcosa di illogico e di irrisolto nella convinzione razzista che l’elemento inferiore, nel corso dell’incrocio, culturale o sessuale, trascini in basso l’elemento superiore. Non dovrebbe essere piuttosto il contrario? Affermare che l’ibridazione tra le razze è pericolosa, non è di per sé una tacita confessione di inferiorità da parte dei razzisti? Non è certo un caso se Adolf Hitler, nel Mein Kampf, riprende e divulga la favola secondo cui le razze miste sarebbero infeconde, soggette a un inevitabile calo demografico e quindi a quell’inesorabile declino che lui voleva a tutti costi risparmiare al suo Reich millenario. Davanti a un quadro così cupo, in cui dobbiamo fare ancora i conti con quello che, dopo Auschwitz dovrebbe essere un relitto del passato, è in parte rassicurante scoprire che il razzismo non è mai stato la cornice naturale dell’umanità. Anzi, se guardiamo il corso della storia, è un fenomeno relativamente recente. Orribile, ma tutt’altro che scontato. Per millenni nessuno si è mai sognato di pensare a bianchi, neri e gialli come a razze distinte, e non è stata praticata nessuna discriminazione di gruppi di esseri umani sulla base di un criterio squisitamente razziale. Dominazione, sopraffazione e violenza hanno sempre accompagnato la storia umana, ma il razzismo no, è un’idea relativamente recente.

Un’eccezione a questo principio è stata senz’altro l’India. Intorno al 1500 a.C., molto prima che Troia venisse espugnata, un popolo dalla carnagione chiara proveniente dalle sterminate steppe del Caucaso, di cui ancora sappiamo poco, si riversò nel subcontinente indiano, abitato da popolazioni dalla pelle scura. Erano gli ariani, e con loro portavano una concezione fortemente gerarchica della società che, con molta semplificazione, potremmo definire castale. “Casta”, in realtà è una parola ispano-portoghese che viene dall’aggettivo latino “castus”, e che rappresenta un gruppo sociale chiuso e per lo più endogamo, anche se oggi in Italia la si usa soprattutto per definire un ceto poltico che detiene ingiusti privilegi. Ma non c’è dubbio che gli ariani abbiano imposto ai nativi una suddivisione molto gerarchizzata della società. Di questa società gli ariani erano l’apice, i nativi rappresentavano gli strati più bassi, e naturalmente non era previsto alcun ascensore sociale. A sancire questo ordine rigoroso, che continua a condizionare l’India contemporanea, non era una dottrina scientifica – la scienza per come la conosciamo noi ancora non esisteva – ma un sistema di regole religiose e sociali molto rigide.

Tra il Settecento e l’Ottocento, poi, la seducente e misteriosa India entrò nell’orbita dell’interesse dei dotti europei, che apprendevano così di una civiltà basata su una preminenza razziale antichissima, grazie all’apporto di un popolo, quello ariano, le cui ascendenze più remote potevano e dovevano essere trovate proprio nel cuore dell’Europa. Ad alimentare l’orgoglio razziale di noi europei, infatti, fu proprio il mito ariano.

L’India però era un’eccezione. In tutto il resto del mondo, e per millenni, popoli e civiltà si erano guardati a volte con ostilità e a volte con curiosità, ma anche quando le differenze erano considerate enormi, non per questo erano giudicate invalicabili. In Cina, in Egitto, nel mondo greco, la linea di separazione tra identità e estraneità poteva seguire il confine tra civiltà e barbarie, non tra razze superiori e inferiori. Eppure tutti questi popoli vivevano a contatto molto stretto con gruppi che consideravano radicalmente diversi da loro per aspetto esteriore, lingua, leggi e consuetudini. Nel mondo antico le differenze tra gli uomini non avevano niente di simile alla base pseudo-biologica offerte dalla modernità, quindi non erano mai né definitive né insuperabili. Entro certe condizioni e limiti circostanziati, singoli individui e addirittura interi popoli potevano integrarsi all’interno di una civiltà dominante, accogliendone le regole, il linguaggio e gli stili di vita. Quando Romolo fondò Roma, ordinò di alzare le mura che ne disegnano i confini, ma allo stesso tempo non si dimenticò di sancire anche il diritto dello straniero a essere accolto e a trasformarsi da potenziale nemico, hostis, in ospite, hospes, a patto che compisse un gesto sostanziale di rispetto nei confronti di Roma, portando all’interno del Pomerio, uno spazio di terreno libero e sacro, una manciata di terra delle sue parti. Un gesto simbolico ma molto potente.

È vero che il mondo antico ha conosciuto l’antisemitismo. Gli ebrei, considerati responsabili della morte di Gesù, avevano osato sfidare l’impero, e ne avevano pagato le conseguenze con la diaspora. Ma la vera ragione dell’ostilità era che nelle zone orientali dell’impero i popoli greci, o grecizzati, si erano via via convertiti al cristianesimo, mentre gli ebrei non l’avevano fatto: così si era innescato un conflitto su basi religiose. E in seguito anche i cristiani d’Occidente avevano finito per far propri i pregiudizi contro gli ebrei, tramandandoli per i secoli a venire.

Nel corso del tempo le ragioni più antiche del conflitto si sono rarefatte, ma non è mai venuto a mancare l’odio per gli ebrei seminato in quell’epoca lontana. In ogni caso, però, questo antisemitismo non aveva una base razziale, ma religiosa. Se un ebreo si fosse convertito al cristianesimo, avrebbe messo fine alla sua persecuzione.

Un’istituzione che molte civiltà antiche consideravano naturale era invece lo schiavismo. Ma al pari di quella dell’ebreo, anche quella dello schiavo era una condizione da cui, anche se con difficoltà, ci si poteva affrancare. Quando lo schiavo Apollonio veniva liberato dal padrone Marco Accio, diventava Marco Accio Apollonio; associava al suo il nome del padrone, ma il suo status giuridico cambiava: ora era un uomo libero a tutti gli effetti. In seguito Roma avrebbe conosciuto addirittura imperatori “stranieri”, come Traiano, che era Spagnolo, o Diocleziano, che era Dalmata.

Nella Germania di Hitler, o nell’Italia di Mussolini, non c’era invece assolutamente nessuna scappatoia giuridica che potesse emendare un ebreo dalla sua “ebraicità” e quindi dal suo destino: alla fine non sarebbe bastato neppure essersi distinto nella grande Guerra, essere uno stimato cittadino, o aver messo al mondo figli con una donna ariana.

Le prime forme di razzismo “biologico” – anche se all’epoca nessuno avrebbe chiamato in causa la biologia, risalgono alla Reconquista della penisola iberica – completata nel 1492, lo stesso anno in cui Colombo scopriva che nell’Oceano Atlantico c’era un immenso continente mai contemplato prima dalle mappe nautiche. Finiva così una dominazione islamica durata per secoli, cominciata nel 711 d.C., quando le tribù nomadi dei berberi d’Arabia avevano invaso la penisola iberica.

Scacciati dall’Europa, gli arabi non lasciavano soltanto splendidi capolavori architettonici, come l’Alhambra di Granada, e le radici di una cultura raffinatissima, ma anche le tracce del loro spiccato orgoglio, condensato nella parola spagnola raza. L’etimologia più plausibile di raza porta proprio all’arabo ras, che significa “capo”, “testa”, ma anche “discendenza”. Avere una razza significava per i berberi appartenere a una nobile stirpe. Il termine era impiegato sia per i nobili che per i cavalli purosangue, considerati ancora più preziosi delle mogli.

Dopo la Reconquista i cattolicissimi re spagnoli avevano proceduto a una vera e propria pulizia etnica, per ridare “purezza” alle terre riconquistate. E dove non c’era più posto per i musulmani, non ce n’era più neppure per la comunità ebraica, che in quel tempo era una delle maggiori dell’Europa occidentale. Quelli che si erano convertiti al cristianesimo erano rimasti, ma in segreto continuavano a praticare la loro religione, mettendo a rischio la loro vita e i loro beni. L’alto numero di relapsi era sconcertante, incomprensibile. L’unica spiegazione che gli Spagnoli si davano era proprio la razza: evidentemente per gli ebrei il suo richiamo era irresistibile.

Ma anche la “scoperta” dell’America, nel 1492, avrebbe reso molto utile il concetto di razza. La Bibbia non faceva cenno a quegli strani popoli selvaggi che popolavano il continente americano, e non era chiaro come avessero fatto a raggiungere le terre che abitavano, ma secondo i gesuiti erano comunque uomini a tutti gli effetti, con un’anima immortale che meritava di essere salvata.

I conquistadores però non erano d’accordo. Ammettere l’umanità degli indios, o addirittura accettare che appartenessero alla stessa razza degli spagnoli, avrebbe impedito di disporne a piacimento come si faceva con il bestiame.

Quale visione dell’America e dei suoi abitanti abbia prevalso, è noto, ed è ben simboleggiata da una celebre incisione del 1600 dell’artista fiammingo Theodoor Galle, intitolata America e conservata al Met di New York. Appena sbarcato da una nave, Amerigo Vespucci porta un vessillo, una spada e un astrolabio, simboli di potere e di conoscenze marinaresche, quelle che l’avevano portato a scoprire il nuovo continente. L’America, invece, è personificata da una bella ragazza nuda, mollemente adagiata su un’amaca, che sembra aspettare di essere posseduta. Nel clima sconsolante in cui viviamo, in cui la parola “razza” torna alla ribalta della comunicazione politica e in cui la discriminazione trova nuovi spazi, è forse di conforto sapere che ci sono stati momenti del passato più lontano in cui non c’era spazio per queste brutture. In genere si crede che chi non conosce la Storia sia destinato a ripeterla, e il clima in cui viviamo negli ultimi anni nel nostro Paese fa pensare che sia proprio così. Il passato però non è soltanto una sequela di brutalità e ingiustizie, né il corso della vicende storiche è unidirezionale, volto verso un progressivo e costante miglioramento della condizione umana. Anzi, ci sono molti indizi che si possa imparare qualcosa anche da civiltà remote, che siamo convinti di aver superato. Scoprire che la razza è un’invenzione recente. Ci invita a riflettere su quanta strada abbiamo ancora da fare per poterci dichiarare compiutamente “civilizzati”.