Il 1968 fu anno segnato da grandi eventi: mentre in radio andava in onda la prima puntata de La Corrida, l’Italia – come il resto del mondo – viveva i tumulti dei movimenti sociali nati per contestare i pregiudizi socio-politici. Negli Stati Uniti, il 4 aprile fu assassinato Martin Luther King, premio Nobel per la pace nel 1964. Il 31 luglio del 1968, circa quattro mesi dopo, esordì nella striscia dei Peanuts Franklin Armstrong, il primo personaggio afroamericano della serie disegnata da Charles Schulz.

Franklin nasce da una corrispondenza tra Schulz e Harriet Glickman, una maestra di Los Angeles, la quale pregava l’autore di introdurre un personaggio nero così da naturalizzare l’amicizia e la convivenza tra bianchi e neri. “Starsene seduta tutta sola in un sobborgo californiano,” scriveva Glickman,“lo fa sembrare così facile e logico. Sono sicura che uno non faccia un cambiamento così radicale all’interno di un’istituzione tanto importante senza subire l’ondata critica dei sindacati, dei clienti, etc. In ogni caso, lei ha una reputazione tale da poter sostenere questo compito.” La maestra proponeva di inventare più di un bambino di colore, ma il fumettista le risposte di esser poco convinto, se non altro perché lui e altri colleghi avevano già ricevuto proposte simile senza riuscire a esaudirle. La paura era di risultare paternalisti nei confronti dei propri amici neri.

La corrispondenza tra i due continuò fino a che Kenneth C. Kelly, un amico afroamericano di Glickman, scrisse personalmente al fumettista, dicendo che l’inserimento di un personaggio di colore avrebbe permesso anche ai suoi figli di sentirsi rappresentati e avrebbe dato l’idea che l’amicizia tra bianchi e neri fosse qualcosa di naturale. Schulz si convinse e Franklin fece la prima apparizione tre mesi dopo. Il suo arrivo, come previsto, provocò numerose polemiche, tanto che molti giornali minacciarono di non pubblicare più la striscia e il direttore di un giornale del Sud degli Stati Uniti chiese a Schulz di non mostrare i bambini nella stessa scuola. La sintesi della sua risposta fu: o così o niente.

Pochi anni prima, precisamente nel luglio 1964, Frank Stanton, presidente della Cbs, invitò le emittenti televisive a lanciare una “potente e continua crociata editoriale” a sostegno dei diritti civili. In un discorso alla National Broadcast Editorial Conference della Columbia University Graduate School of Journalism chiese impegno e sostegno, parlando della necessità per la televisione di utilizzare la sua “forza editoriale con coraggio, fantasia, intuizione e saggezza.”

Nella seconda metà degli anni Sessanta, c’erano più di due dozzine di programmi che vedevano attori neri in ruoli da protagonisti. La serie più importante fu Le spie. Presentata per la prima volta nel 1965 e co-interpretata da Bill Cosby e Robert Culp, mostrava le gesta di due agenti segreti che operano in tutto il mondo per proteggere gli interessi nazionali degli Stati Uniti. Quando fu mostrata in anteprima, i funzionari della Nbc sembrarono contenti che solo tre stazioni (a Savannah e Albany, in Georgia, e a Daytona Beach, in Florida) la avessero rifiutata. Andò in onda su altre 180, che coprivano il 96% del Paese. Bill Cosby vinse tre Emmy Awards come miglior attore in un ruolo drammatico e il suo personaggio segnò una svolta: un eroe afroamericano che opera costruttivamente all’estero al servizio degli Stati Uniti era qualcosa di radicalmente diverso dallo stereotipo del nero del ghetto visto sino ad allora.

Eppure, ancora nel 2015, Christopher Myers, autore e illustratore di libri per bambini e adolescenti, lamentava, in un articolo pubblicato sul New York Times, quanto fosse ancora bassa la percentuale di storie con un protagonista di colore. Secondo uno studio del Cooperative Children’s Book Center all’Università del Wisconsin, solo novantatré dei 3200 libri per bambini pubblicati nel 2013 avevano un personaggio afroamericano. Tre anni dopo, i risultati aggiornati dello studio erano migliorati di poco: 340 su 3700, meno di un decimo. Le cose non migliorano per altre minoranze, come la comunità LGBTQ+. Secondo il rapporto del 2018 di Glaad, dei 109 film prodotti dai principali studi cinematografici nel 2017, quattordici (il 12,8%) contenevano personaggi identificati come lesbiche, gay, bisessuali e/o queer, con un calo significativo di 5,6 punti percentuali, cioè nove film, rispetto all’anno precedente. Inoltre non era presente nessun transgender e gli uomini erano più numerosi delle donne con un rapporto superiore a due a uno: venti contro otto, rispetto a 47 uomini e ventidue donne del 2016, nei principali blockbuster. Da notare però che il 57% dei personaggi LGBTQ+ erano persone di colore, contro il 20% nel 2016 e il 25,5% nel 2015. Dati che stupiscono, considerato l’innegabile successo di serie tv come Queer as Folk, Sense8, Will&Grace e di film come Call Me By Your Name, vincitore agli ultimi Oscar del premio come miglior sceneggiatura non originale.

Proprio in riferimento a quest’ultimo film, fu lo stesso regista Luca Guadagnino a raccontare durante un’intervista della difficoltà a trovare i soldi per girare: “Molti non hanno finanziato il film proprio perché mancavano i cliché (…), come la presenza di un antagonista, che di solito alla fine permette agli amanti di superare ogni avversità o, se si tratta di una storia gay, di soccombere. Viceversa qui c’è un atteggiamento di supporto del mondo esterno, che mi ha dato la libertà di essere molto vicino ai miei personaggi.” Se negli Stati Uniti le cose stanno infatti migliorando, tanto che è appena stata annunciata la prima super eroina Marvel transgender, in Italia siamo ancora molto indietro. Personalmente non ricordo molti esempi di storie incentrate su personaggi di colore o omosessuali in cui gli stessi non fossero rappresentati come macchiette e attraverso stereotipi. Quando compaiono, come in Una grande famiglia, finiscono subito nel mirino delle associazioni cattoliche. Ci sono stati baci gay in Un posto al sole e anche nella mini-serie Il candidato, ma più che degli sviluppi della trama si è parlato ancora una volta solo dell’omosessualità.

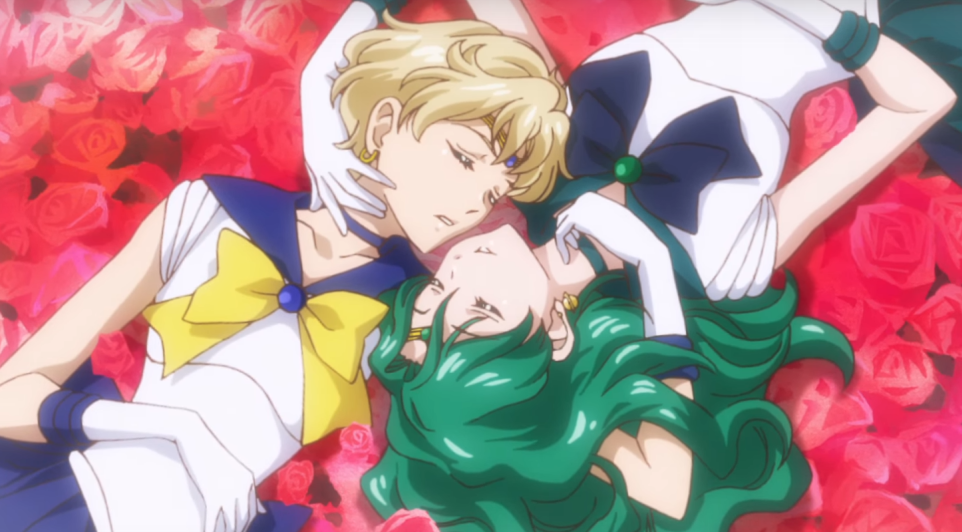

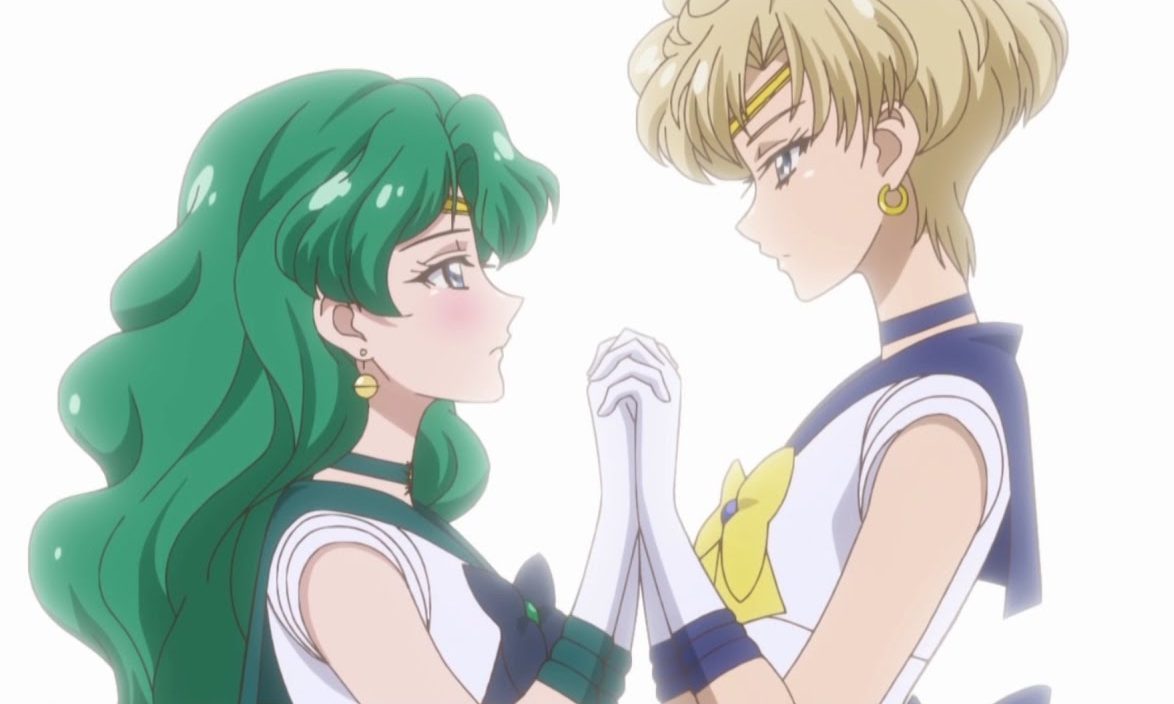

C’è anche un problema di censura. Basti pensare al bacio tagliato dalla Rai nel 2016 tra Connor e Oliver, protagonisti di How to Get Away With Murder, in un episodio andato in onda in prima serata. La scusa è stata “abbiamo sbagliato per un eccesso di pudore”. Viene da chiedersi se l’intento era quello di censurare ogni episodio da lì in avanti visto che, se avessero avuto l’accortezza di guardare le puntate successive, si sarebbero accorti che quel bacio era solo l’inizio di una passione travolgente. Anche i cartoni per i più piccoli non sono esenti da questo trattamento. Il caso più eclatante è sicuramente quello di Sailor Moon in cui Heles e Milena, rispettivamente Sailor Uranus e Sailor Neptune, vengono fatte passare non come fidanzate, ma amiche strette. Tra le due ragazze non mancano effusioni e dolcezze e questi loro comportamenti cozzano del tutto con quanto mostrato nella traduzione italiana dei dialoghi, oltre che nella resa della storia. Un trattamento simile si è visto anche in altri Paesi.

Va un po’ meglio nell’editoria. Tra i molti libri a tematica LGBTQ+ pensati per i più piccoli, va citato George di Alex Gino, la storia di un bambino che si sente una bambina e guardandosi allo specchio si chiama Melissa. La sua ambizione più grande è ottenere il ruolo della protagonista nella recita scolastica, La tela di Carlotta. La storia di George – e di tutti coloro che hanno dovuto e devono tuttora combattere per essere se stessi e far sì che gli altri lo rispettino – é una storia che si fa specchio di quella di ognuno. Degli omosessuali, delle persone di colore, delle donne, dei disabili, degli immigrati, di un bambino o un adulto qualunque. Perché in un combattimento – quello del proprio riconoscimento – in cui non si avanza attaccando, ma difendendosi, non c’è altro modo in cui far valere la propria identità se non continuando ad affermarla – ad affermarci – in ogni gesto e in ogni parola, ancor più quando la nostra vita è così strettamente legata a quella degli altri.

La ritrosia dei media a mettere in scena la vita delle minoranze, o a farlo per stereotipi ha effetti negativi sulla costruzione della personalità di un individuo, soprattutto se bambino. Provoca una mancanza d’amore per se stessi che nasce dall’impossibilità di riconoscersi in un testo o in un film, dalla sensazione che la propria vita e le vite delle persone come te non siano degne di essere raccontate, pensate, discusse, celebrate. Bisogna iniziare a considerare i supporti culturali – libri, fumetti, cinema, serie tv e molto altro – non come specchi, ma come strumenti, mappe, per chi non riesce a trovare il proprio posto nel mondo o lo sta ancora cercando. Il fine è di creare, attraverso le storie che si ricevono, un atlante del mondo, delle relazioni con se stessi e gli altri, delle possibili destinazioni future.