Sono le 16:47 del 12 dicembre del 1969 quando una bomba esplode nella Banca dell’agricoltura di piazza Fontana, nel cuore di una Milano molto diversa da quella di oggi. Come riporteranno le cronache dei giorni, mesi e anni successivi, quel giorno fa un gran freddo e la nebbia è fitta – fitta come ormai, almeno dentro la cerchia dei bastioni, non lo è più da anni. Siamo sotto Natale, ma Milano è buia: il sindaco Aldo Aniasi ha deciso di destinare i soldi normalmente dedicati alle luminarie al supporto degli operai che, durante l’autunno caldo, scioperano per i propri diritti e perdono giorni di stipendio. Ma i 70 kg di tritolo nascosti sotto a una scrivania nella sala centrale dell’istituto fanno brillare lo sportello ancora pieno di persone: muoiono in 17. A voler ben contare, i morti legati alla strage saranno 19: un uomo “con un solo piede”, Giuseppe Pinelli, precipiterà 3 giorni dopo dagli uffici della Questura, in via Fatebenefratelli, e il commissario Luigi Calabresi verrà ucciso sotto casa con diversi colpi alle spalle da militanti di Lotta Continua, qualche anno dopo, nel 1972.

A voler contare ancora meglio, quella bomba farà decine di morti in più, segnando l’inizio degli anni di piombo, della strategia della tensione, delle bombe e dei proiettili che uccisero 137 persone solo nelle stragi più violente – piazza Fontana, Gioia Tauro, Peteano, di nuovo Milano, poi Brescia, poi l’Italicus, poi Alcamo Marina e Bologna. Ci sono poi decine di singoli omicidi, apparentemente scollegati ma frutto di un conflitto che da politico era diventato, con violenza, un conflitto civile. E piazza Fontana sarà la madre di tutte queste stragi, come si dirà in seguito: diffonderà il panico tra le persone, radicalizzerà il pensiero e le azioni dei militanti, esacerberà divisioni sociali preesisenti e cambierà la storia del nostro Paese, e non solo. Per Carlo Smuraglia, ex legale della famiglia Pinelli, piazza Fontana sarà una sorta di prova generale, un primo tentativo di infangare l’estrema sinistra e dare una svolta autoritaria all’Italia.

Se da un lato parole simili sono state scritte dappertutto e ci si può sentire ripetitivi a riproporle, dall’altro la storia di quegli anni la conosciamo poco e ci abbiamo fatto i conti ancora meno. A scuola si studia di fretta, male, quando non si lascia proprio da parte per “mancanza di tempo”. Quando emergono nel dibattito pubblico, quei fatti vengono spesso infarciti di una retorica che ne impedisce una qualsiasi analisi oggettiva e costruttiva. Non è certamente l’unico periodo storico sottoposto a questa sorta di damnatio memoriae a metà, ma è certamente uno di quelli la cui distorsione genera più problemi, perché dagli anni di piombo potremmo imparare molto più di quanto crediamo su come funziona l’agorà sociale e politica di oggi. Erano un mondo e un’Italia diversi, è vero, imparagonabili per certi aspetti. Ma a pensarci bene è cambiato tutto senza che niente sia cambiato davvero.

In quegli anni bastava guardare che tipo di giacca indossavi per intuire che cosa votassi o in che schieramento politico militassi. A volte bastava solo quello a procurarti dei guai, magari botte, magari problemi a lavoro, magari la morte. Negli anni Settanta, in una società lacerata che usciva direttamente dall’autunno caldo e dalla stagione delle proteste, gli scontri tra neofascisti ed estremisti di sinistra, tra manifestanti e forze dell’ordine, di vittime ne hanno fatte tante. La vita quotidiana delle persone era permeata dalla politica, in tutti i suoi aspetti, e questo era molto più evidente di oggi, quantomeno nel mondo “reale”. Questa non è una cosa di per sé negativa: lo scontro sociale, la lotta di classe, le manifestazioni a muso duro hanno portato a molte di quelle che ancora oggi riteniamo incredibili conquiste in tema di diritti sociali, ma anche civili. Però, le posizioni radicali e il forte sentimento identitario politico e di classe sono stati trasformati in un’arma per manipolare l’opinione pubblica, aizzare le persone le une contro le altre, far credere loro che il nemico vivesse nella casa accanto, quando in realtà stava svariati piani sopra. Dell’emblema di questo odio sociale malriposto ne parlava già Pier Paolo Pasolini – prima di piazza Fontana e degli anni di piombo – nel noto editoriale su L’Espresso: sono gli universitari, figli di borghesi, che protestano contro il sistema prendendosela con i poliziotti, figli di proletari. Sarà proprio questa miopia della società a trasformare lo stesso attivismo del popolo nell’arma perfetta per coloro che volevano manovrare l’opinione pubblica.

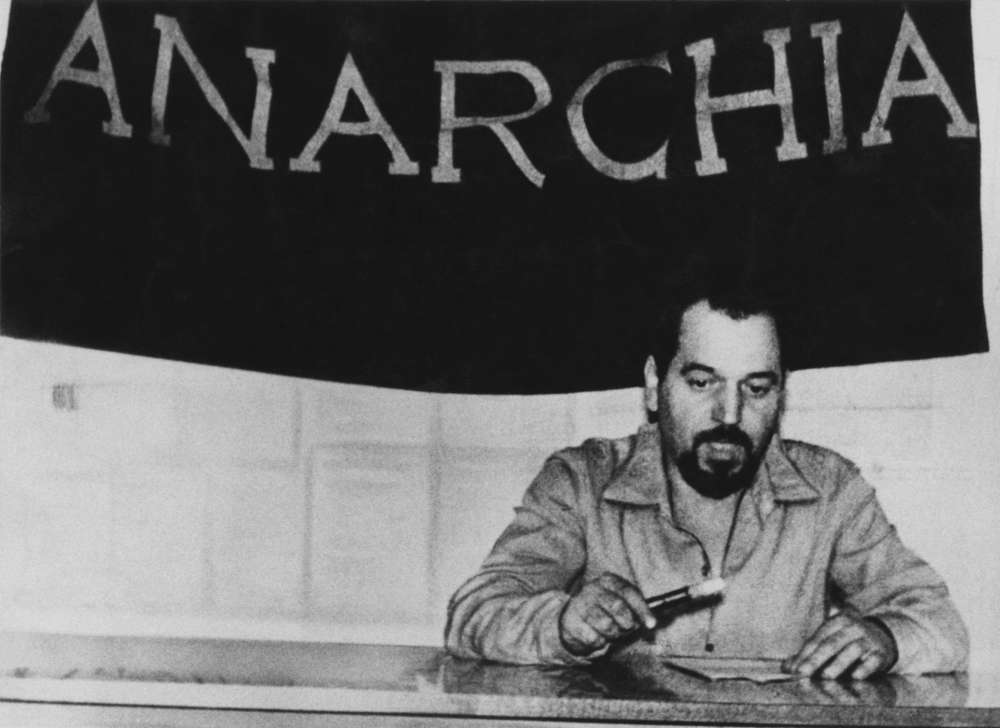

Così, il sentimento politico venne trasformato, anche attraverso la violenza e le bombe, in una guerra tra pari, seppur diversi: da un lato le cosiddette “persone perbene”, dall’altro quelli considerati gli sbandati, gli anarchici; da un lato i rivoluzionari dell’ideologia, gonfi delle loro certezze tanto da uccidere, dall’altro le vittime della loro arroganza, come il commissario Luigi Calabresi; da un lato i fascisti, dall’altro i comunisti; da un lato Sergio Ramelli, dall’altro Valerio Verbano. Ci si odiava perché si cercava nell’altro il simbolo di tutto ciò che c’era di sbagliato nel mondo. Ci si uccideva per questo. In mezzo a questa lotta, l’opinione pubblica era spaventata e disorientata e finiva per fare il gioco di chi, apparentemente da fuori, finanziava, armava e dirigeva l’estrema destra, cercando di convincere gli elettori che comunisti e anarchici fossero il problema.

Oggi tutto questo non si vede più, quantomeno non nel nostro Paese. Non ci sono più i morti, le manifestazioni sono – a parte più rari ma altrettanto indecenti casi – sostanzialmente pacifiche, la lotta per i diritti sociali sembra esser stata dimenticata – a torto – sia dai politici che dagli elettori. Non perché non ce ne sia più bisogno, anzi, ma perché molti si sono convinti di aver superato definitivamente lo scontro ideologico tra destra e sinistra: una convinzione fallace, ma che è diventata il perno dei partiti postideologici e populisti che hanno ottenuto così tanto seguito negli ultimi anni e che, guarda caso, si fanno spesso portatori di politiche di destra, anche estrema. Non dobbiamo però cadere nell’errore di pensare che tutto quello che avveniva allora sia sparito, che il mondo sia cambiato così tanto che non ha più senso riflettere su ciò che succedeva negli anni Settanta: ciò che prima avveniva nelle piazze o nelle università oggi accade su Facebook, Twitter, Telegram o Whatsapp. Se prima le persone si radicalizzavano nei bar, nei circoli, nelle piazze, ora lo fanno online. Se prima l’opinione pubblica era polarizzata per colpa delle bombe, ora il bias di conferma, le bolle di filtraggio dei social e i messaggi politici altamente targhettizzati compiono questo lavoro altrettanto egregiamente. Anzi, lo fanno ancora meglio: basta che tu sia molto attivo sui social per far sì che un’onda di messaggi politici, finalizzati a formare la tua opinione, ti raggiunga quotidianamente. E lo fa, in molti casi, senza che tu te ne accorga, senza che tu sia consapevole della tua stessa attività politica. È proprio questo aspetto a renderlo ancor più pericoloso, perché dietro la diffusione di un messaggio non vi è spesso alcuna riflessione o confronto. Non aver imparato nulla dal nostro passato ci lascia, di nuovo, senza alcuna protezione culturale o intellettuale di fronte a coloro che vogliono usare le divisioni interne alla società per controllarla meglio, indirizzarla dove è vantaggioso per loro.

La polarizzazione dell’opinione pubblica attraverso i social negli ultimi anni è stata molto utilizzata come strumento per raggiungere certi obiettivi politici. Basta portare ad esempio i due eventi più rilevanti degli ultimi 5 anni, Trump e la Brexit. Mentre le disuguaglianze negli Stati Uniti raggiungevano valori simili a quelli della Grande depressione e milioni di persone finivano sul lastrico per mancanza di copertura sanitaria, l’attuale Presidente degli Stati Uniti convinceva la popolazione che il loro problema fossero 800mila “dreamers” entrati nel Paese all’età media di 6 anni; mentre l’Unione europea investiva 4 miliardi di sterline nel Regno Unito, a fronte di un contributo molto minore, i Brexiters assicuravano ai britannici che il loro problema fossero i francesi, con le loro 35 ore di lavoro settimanali “finanziate con tasse Uk”, o i pizzaioli italiani che lavoravano al ristorante sotto casa per una paga misera e un posto letto. Lo stesso è accaduto in Italia, un Paese in cui l’ascensore sociale è fermo da tempo, in cui un terzo dei figli di poveri è destinato a rimanere tale mentre quello di un dirigente, con pari titoli, guadagna il 17% in più rispetto a loro; un Paese in cui i figli del 10% più indigente della popolazione dovranno teoricamente faticare per 5 generazioni per arrivare a percepire il reddito medio o in cui non si fanno proprio più figli perché costano troppo. Ecco, in questo stesso Paese Matteo Salvini ha convinto le persone che il loro problema fossero poco più di 5 milioni di stranieri, o addirittura 148 naufraghi a bordo di una nave della Guardia Costiera.

Mezzo secolo è un periodo sufficientemente lungo per metabolizzare, ma anche per dimenticare. Ricordare oggi momenti come quel 12 dicembre ci può insegnare molto sulla storia italiana, su come il nostro Paese ha affrontato le stragi e gestito la memoria delle vittime – alcune celebrate, altre, come Pinelli, insultate e umiliate in vita e dopo la morte – su come abbiamo trattato i carnefici. Ma soprattutto, in termini politici, ci può insegnare che chiunque voglia controllare l’opinione pubblica, ovunque nel mondo, tiene ben presente un insegnamento, vecchio, ma ancora molto valido: dividi et impera. Fin quando non capiremo che l’unica lotta che ha senso combattere è quella contro le disuguaglianze sociali, le discriminazioni razziali, di genere e sociali, contro l’intolleranza e la violenza, fisica, verbale e istituzionale, non saremo immuni dall’essere manipolati da chi ha solo interesse ad accentrare il potere per rendere la società un posto escludente ed esclusivo. Tutto il resto, tutti gli altri “noi contro di loro”, sono solo “strategia della tensione”.

Foto in copertina per gentile concessione di Archivio De Bellis, agenzia Fotogramma