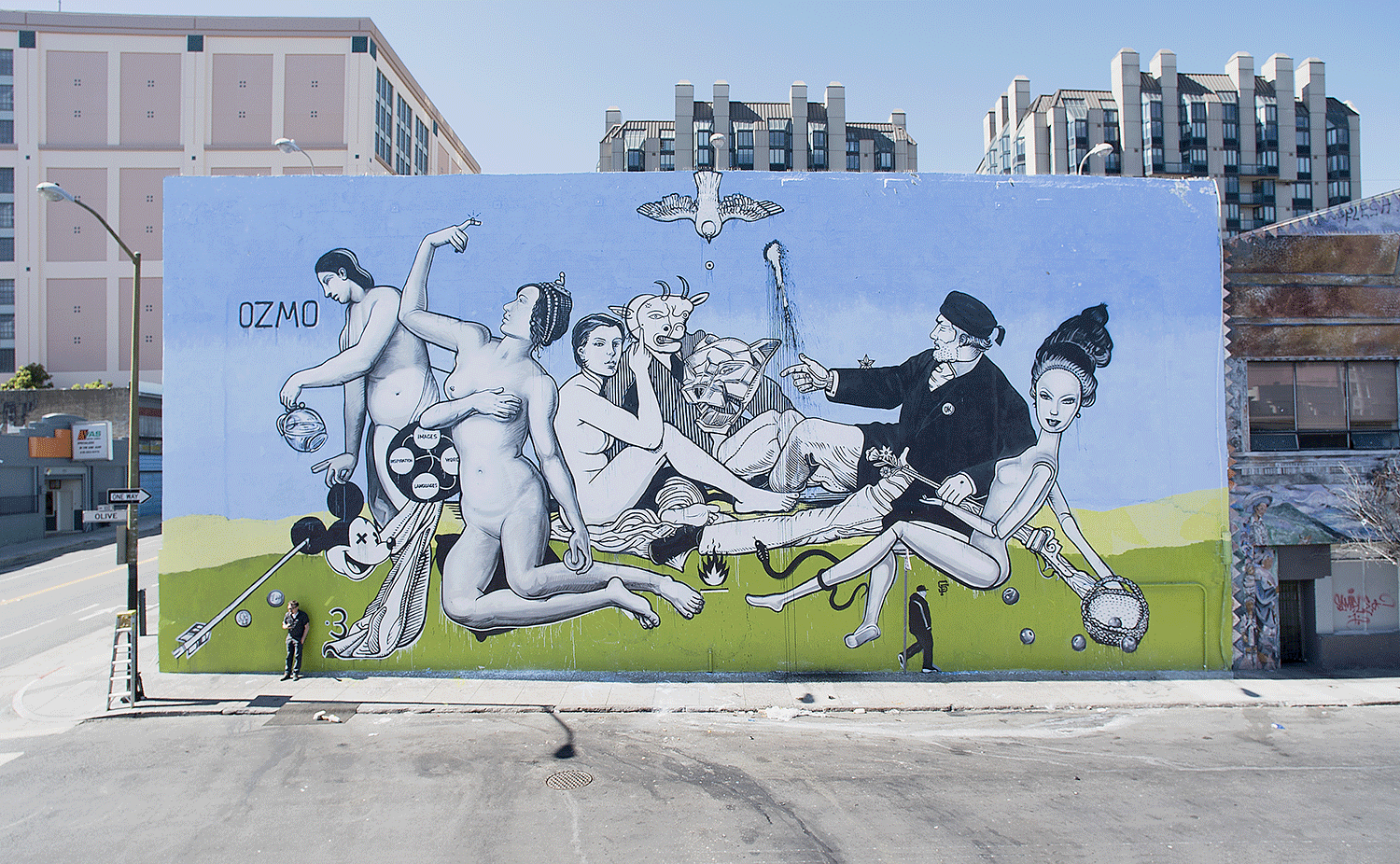

Camminando lungo viale Papiniano a Milano, lo stradone alberato che dal carcere di San Vittore corre verso la Darsena e che due volte a settimana da parcheggio si trasforma in uno dei mercati più grandi della città, all’incrocio con piazza Sant’Agostino spicca un poster rotondo con al centro un sole disegnato. È incollato tra le finestre del piano ammezzato e quelle del primo, poco sopra la targa che segnala il nome del viale, e per chi non lo riconosce al primo colpo, guardando meglio si leggono al centro quattro lettere: “OZMO”. È il nuovo logo con cui il pittore e urban artist toscano da qualche mese si presenta al mondo – sui social e sui muri – sostituendo lo storico teschietto che per anni ha invaso ogni angolo di Milano, Parigi e non solo, che ancora sopravvive su Twitter, su qualche centralina elettrica o cartello stradale.

Gionata Gesi, nato nel 1975 a Pontedera e cresciuto a Lari, un paesino dell’entroterra toscano in provincia di Pisa, pochi chilometri quadrati, un migliaio di abitanti e l’asilo gestito dalle suore, ricorda la sua prima opera d’infanzia: una linea nera e precisa lungo i muri bianchi della casa in cui viveva. La madre, che lui definisce la vera artista di famiglia, forse per questo non si arrabbiò per quello che qualsiasi altro genitore avrebbe punito. “Fu la mia prima e migliore opera d’arte concettuale,” scherza Gionata, “segnava la mia altezza in tutta la casa”. La seconda epifania è stata Topolino, scoperto in un’enciclopedia Disney presa con i punti del supermercato, in quegli anni Ottanta in cui i carrelli venivano riempiti fino all’orlo quando arrivava lo stipendio a fine mese e il passaggio alla cassa non finiva mai. “A 3 o 4 anni, copiando dall’almanacco, disegnai Topolino. Guardai il mio e quello che avevo usato come riferimento e mi resi conto che era uguale, stupito della mia bravura, anche se alla fine pensandoci erano tre cerchi. È uno dei miei primi ricordi e credo sia quello che mi ha rovinato”. Topolino, il volto più famoso e pop del mondo, ancor più di Gesù Cristo, immediatamente riconoscibile a tutti e universale perché scevro da ideologie religiose o politiche, nel suo lavoro è tornato più volte, nel sincretismo di brand, codici, riferimenti mescolati e reinterpretati. Una tecnica più simile a quella di un producer musciale che di un artista visivo, in cui diversi campioni di musica, in questo caso di immagini, vengono sovrapposti per ricreare qualcosa di inedito e difficile da decifrare. “Il mio,” dice Ozmo, “è un ready-made postmoderno in chiave ironico-sarcastica alla Blob, che ruba e riassembla cose già fatte da altri: questa forse è la chiave di tutto il mio lavoro”.

Da un simbolo in bianco e nero all’intero spettro cromatico, dall’idea di morte come consigliera che anticipa la rinascita, alla nuova aurora, “Il mio rimando alla morte con cui per anni mi sono firmato,” spiega lui, “non è stata una semplice scelta estetica, ma ha un’origine più complessa e profonda. Nasce dal mio incontro con le opere dello scrittore peruviano Carlos Castaneda e riprende tutto quello che c’è di iniziatico in questo concetto, che si può ritrovare in qualsiasi religione e scuola filosofica”. Il teschio del suo logo storico deriva in particolare da Viaggio a Ixtlan, terza opera di Castaneda, letto da Gionata dopo La scuola dello stregone, libro manifesto che negli anni Sessanta sdoganò la rivoluzione psichedelica. Quel tipo di droghe hanno sempre affascinato l’artista per la loro possibilità di espandere la coscienza in un percorso di ricerca interiore. A fine anni Novanta, quando aveva vent’anni, la Psychedelic encyclopedia di Peter Stafford e Le porte della percezione di Aldous Huxley erano diventati una sorta di Bibbia. Quel sole, preso in prestito dalla carta numero 19 dei tarocchi, parla di nuova vitalità, prosperità, crescita, ritrovata chiarezza, e insieme nuove sfide da affrontare. Questi simbolismi, insieme alle citazioni, ai rimandi e alla reinterpretazioni tratte dalla storia dell’arte, dalla mitologia, dalla cultura classica in generale, con icone religiose e riferimenti pop, sacro e profano, personaggi che hanno fatto la storia e personaggi dimenticati sono alcuni dei riferimenti che troviamo mixati nelle opere di un’artista che, dalle tele, ai fogli in pvc, agli interventi urbani, è oggi convinto di non essere mai stato compreso fino in fondo.

La casa in cui cresce Gionata affaccia sulla piazza principale, accanto alla chiesa dove riposa un Gesù Cristo sanguinante e sofferente che ancora oggi ricorda, insieme alle altre immagini sacre che da bambino lo terrorizzano e che abiteranno poi molte delle sue opere dopo che con loro si sarà riappacificato. Mentre il padre è al lavoro o al bar, in cucina si forma un gineceo di ragazze del liceo artistico che disegnano insieme alla madre poco più che ventenne, passandosi una sigaretta mentre ascoltano Battiato, Lolli, Gaber. “Ne L’elastico Gaber parlava di un’esperienza psichedelica, me ne sono reso conto solo 25 anni anni dopo”. Gionata passa l’infanzia ascoltando all’infinito album come Il signor G, La voce del padrone, Come un cammello in una grondaia, Patriots, l’avanguardia della musica italiana trapiantata da qualcuno nell’archetipo del paesino collinare e cattolico degli anni Ottanta dove tutto il resto è rimasto indietro. Quel qualcuno è Mirco Mencacci, il fondatore del Sam Recording Studio da cui sono passati in molti, da Stefano Bollani ai CCCP, che regala le musicassette alla mamma di Gionata. “Forse è anche in questa musica la chiave della mia arte, nei riferimenti esoterici e mistici di Battiato, come Gurdjieff e la quarta via, e nel suo nicodemismo [ndr. atteggiamento o comportamento di chi, pur aderendo a una nuova fede religiosa o politica, si astiene dal farne pubblicamente professione], una pratica che ho fatto mia sia nell’arte contemporanea che nella street art, rischiando che restasse un dialogo con me stesso”.

Nel 1993 Gionata si trasferisce a Firenze per frequentare l’Accademia di Belle Arti, avvicinandosi al mondo del writing e bombardando prima con ETNIK e poi Fra32, divenuti tra i più famosi writers in Italia, i muri della città, i treni e il lungolinea, dove, dice, prima del loro passaggio c’era ben poco a parte la scena dei breaker e degli skater del centro sociale Cpa. All’epoca il mondo dei graffiti, di importazione americana, è quasi un atto di terrorismo, in cui le imprese illegali regalano adrenalina e prestigio ma le pretese artistiche della street art sono ancora lontane. La massima aspirazione per Ozmo e gli amici della crew SWC era farsi un nome nella scena dei graffiti in Italia. Lui e Fra32 si guadagnano uno speciale sulla rivista Aelle grazie ai loro treni, e il loro nome arriva fino a Milano, che Gionata, ormai Ozmo, visita per la prima volta nel 1998, passando dalla casa occupata in via Garigliano, nel cuore di Isola, quartier generale dei Casino Royale e uno dei luoghi dove si fa la cultura metropolitana di fine anni Novanta. Lui dipinge, e ai piatti c’è DJ Gruff dei Sangue Misto. “La prima volta che arrivai in Garigliano,” racconta in un’intervista nei primi Duemila in occasione di una mostra con Abbominevole, l’amico Oliver D’Auria con cui per diversi anni ha formato un duo creativo, “io ed i miei amici ‘provinciali’ di Pisa cantavamo con Alioscia Bisceglia Country road take me home. Arrivando da Pisa e Firenze mi sembrava di stare a New York”.

Nel 2001 Gionata si stabilisce definitivamente in città e avvia una collaborazione con una delle gallerie più importanti degli anni Novanta in Italia, quella di Enzo Cannaviello, per il quale dipinge quadri astratti con la tecnica della pittura a olio, perfezionata dopo l’accademia, titolandoli “Lightscape”. “Enzo,” racconta, “è stato uno degli ultimi grandi galleristi nel senso tradizionale: se metteva gli occhi su di te non ti faceva contratti, semplicemente comprava ogni tua opera.” E così faceva anche con lui, portandosi via tutto quello che trovava nel suo studio e lamentandosi che non aveva mai abbastanza quadri. D’altra parte per uno il cui idolo è Leonardo Da Vinci creare in serie non deve essere così facile. Per fare una personale avrebbe dovuto mettersi a lavorare almeno otto ore al giorno per mesi – un anno per avere abbastanza materiale, un altro per avere la mostra in programmazione – un lavoro da impiegato per Gionata, che proprio per questo aveva lasciato pochi anni prima il suo lavoro di grafico-imprenditore, l’operaio del Duemila, e l’agenzia che aveva creato a Pisa. “In quel periodo ero giovane, frequentavo i miei amici e i centri sociali e ci drogavamo a nastro, tutte quelle cose che vanno fatte a vent’anni. Nonostante facessi uno dei mestieri più fighi del mondo temevo si sarebbe trasformato nella morte della creatività e dell’arte”.

Mentre Gionata Gesi dipinge in studio quadri tanto iperrealistici da divenire astratti, nati replicando disegni di luce fermati con una delle primissime macchine fotografiche digitali, Ozmo, nel frattempo, superati i graffiti riempie Milano di adesivi insieme a Bo130, Microbo e 2501, abbandona le bombolette per usare rulli e pennarelli, sceglie il PCV di recupero al posto della tela bianca, da cui sborda in ogni installazione, e nel 2003 inventa con Abbominevole la poster art, con l’uso di un bastone telescopico rubato in Brera a un addetto alle affissioni seguendo un’ispirazione che si rivela vincente. Obey la faceva già dall’altra parte dell’oceano, ma in Italia e in Europa nessuno conosceva ancora la sua esistenza, e anche Ozmo si renderà conto della sua importanza solo nel 2006, sfogliando un catalogo in una libreria di New York. L’arte urbana e Milano grazie al loro intervento subiscono una scossa e questo nuovo approccio, inizialmente guardato con diffidenza dai duri e puri dei graffiti, prende piede. Quando Ozmo nel 2004 viene scelto dal curatore Roberto Pinto per la mostra Assab One, porta in scena entrambe le sue identità, quella del pittore a olio e quella dello street artist, e Cannaviello capisce finalmente chi è quell’Ozmo di cui tutti parlano, rimanendo stupito che possa trattarsi della stessa persona.

Quando chiedo a Gionata che cos’è per lui la street art, mi risponde che per definirla basta chiedersi se sia illegale e se abbia pretese artistiche, ci vogliono due sì ed è fatta. “Le pretese artistiche vogliono ammettere di averle in pochi, perché probabilmente non si sentono all’altezza, in stile la volpe e l’uva. Molti graffitari hanno rifiutato per snobismo una formazione che ritenevano troppo complicata e intellettuale, e di questo atteggiamento sono probabilmente rimasti vittima”. Chi è passato dai graffiti alla street art, spiega, ha continuato a usare le bombolette e una impostazione figurativa figlia degli anni Novanta. “Io ero uno dei pochissimi a usare le immagini, e mi dicevano che lo facevo solo perché il mio lettering non spaccava”. Per Ozmo era però il modo migliore, se non l’unico, per esprimere la sua passione per i fumetti e gli studi di storia dell’arte, cominciati in accademia e poi approfonditi con Gombrich, dei tarocchi, dell’ermetismo, dell’aspetto più simbolico delle immagini, dell’iconografia esoterica e di molto altro. Riferimenti spesso fraintesi, perché soggetti a letture diverse da parte degli spettatori. Tanto che in più di un’occasione, come per la Madonna a testa in giù dipinta ad Ancona nel 2008, Ozmo è accusato da alcuni di blasfemia, con tanto di vertenza comunale, mentre altri leggono in quella testa rovesciata uno sguardo al cielo che rende un senso di trascendenza comunicato nel modo più efficace. Anche il suo S. Sebastiano a Racale, in provincia di Lecce, crea uno scandalo nazionale – e internazionale – nel 2014. Ma se in molte opere l’intento è dissacrante e di critica, è sempre rispettoso dell’aspetto spirituale e, fondamentale, sempre site specific, nel senso più vero del termine: non si tratta di un banale dialogo visivo con l’architettura e il paesaggio in cui si inserisce l’opera spesso di grande formato, ma di un intreccio e di un mutuo scambio con la storia del luogo in cui sorge e dalla quale, avulsa, perderebbe di significato.

Come nel caso dei suoi santi, ma anche di Amore e Psiche, un abbraccio agli abitanti del quartiere Certosa di Genova, a pochi passi dal Ponte Morandi, in contrapposizione al crollo e alla distruzione, e ancora dell’opera del 2019 Al suono delle trombe, dipinta sulla facciata del Palazzo di Giustizia di Rieti, dove cita l’affresco del Giudizio Universale dei fratelli Torresani, lì conservato, presso l’Oratorio di San Pietro Martire e il violento ratto delle Sabine, di cui Rieti fu antica capitale, a simboleggiare che la giustizia sempre farà il suo corso.

“Nel 2005 o giù di lì, quando io e Oliver eravamo sulla cresta dell’onda, continuavo a ritenere il mio lavoro qualcosa di sacro, forse perché c’è sempre stata alla base una ricerca spirituale, una sorta di ricerca di Dio, del trascendente, non solo per i soggetti che sceglievo nella mia bulimia di immagini, ma proprio per il modo in cui si svolgeva il mio processo creativo.” Questa sacralità implica per Ozmo un certo pudore nello spiegare con maggior chiarezza e nel rendere più commerciali le sue opere, e aggiunta al suo anticipo tremendo, per dirla con De André, contribuisce al suo non essere capito, mentre chi è arrivato dopo ha trovato il terreno già preparato ed è riuscito a capitalizzare la propria arte perché poco preoccupato di tradire una certa integrità. “Fatico a non esprimere il lato di me che ne è convinto, e per questo mi dicono spesso che ho un carattere di merda, o che vivo nei rimpianti”.

Mi parla del suo amico Gipi, Gianni Pacinotti, l’illustratore e autore con cui condivide le origini toscane e una lunga amicizia, nonostante la differenza d’età. “Ricordo che ai tempi dell’accademia ero sempre a casa sua a disegnare, il primo fumetto lo ha fatto davanti ai miei occhi. E mentre io soffrivo per amore e pensavo al suicidio, lui mi insultava, offrendomi una perfetta terapia d’urto toscana”. È in uno di quei pomeriggi che nasce la storia del velenosissimo serpente corallo disegnata da Gipi, metafora per loro della figura dell’artista: il falso serpente corallo, totalmente innocuo, grazie al suo aspetto si spaccia per vero. Tutto il mondo gli crede e lo teme e lui vive di un bluff talmente riuscito da finire a un certo punto anche lui per crederci. “Finché, almeno, non incontra il vero serpente corallo, di fronte al quale non può più bluffare”.

![]()

Nel 2006 Vittorio Sgarbi, all’epoca assessore alla Cultura del Comune di Milano, rimane affascinato dai graffiti e dai pezzi di arte urbana che ricoprono i muri del centro sociale Leoncavallo, rendendolo un museo a cielo aperto. In particolare, a folgorarlo è un’opera di Ozmo, che in quel periodo è ormai insofferente nei confronti della scena milanese e italiana e ha in programma un viaggio a New York, città in cui si rifugia per 3 mesi dopo essere stato in Messico in un pellegrinaggio fatto di esperienze psichedeliche in mezzo al deserto che aveva a lungo cercato. Prima di partire, parla con il curatore Alessandro Riva: è nell’aria l’idea di portare la street art in un museo a Milano, e Ozmo suggerisce il Padiglione di arte contemporanea. Nel 2007, quando torna in Italia, la mostra è in programmazione, con Sgarbi a fare da padrino e un’ottima risposta del pubblico, consacrando finalmente davanti alle istituzioni i protagonisti, alcuni dei quali, come Blu, raggiungeranno la fama mondiale.

“Street Art Sweet Art” per Ozmo è però un’occasione mancata. Troppi artisti, uno sopra l’altro, che senza didascalie e senza un vero allestimento restano inevitabilmente schiacciati dall’evento e dal nome del curatore, come accadrà nella Biennale di Sgarbi qualche anno dopo. Forse, spiega Ozmo, se fosse esistito anche per la scena underground milanese dei primi anni Duemila un critico come Achille Bonito Oliva per la transavanguardia, in grado di comunicarla, di contestualizzarla e di fare un’analisi che ne riconoscesse il valore artistico, anche l’Italia avrebbe il suo posto nella storia della street art mondiale. “Siamo stati un’avanguardia a livello europeo e mondiale, ma oggi si parla solo di Banksy o di JR, con quest’ultimo che si ispirò all’idea di un mio amico street artist di Milano poco intraprendente costruendoci la sua carriera. Nessuno lo sa, come nessuno sa che nel 2008 Blu, che aveva appena inventato il gigantismo nella street art, rifiutò di esporre alla Biennale di Venezia perché gli chiesero un bozzetto. Questa sua purezza, che ho sempre stimato, come il gesto politico con cui cancellò le sue opere a Bologna anni dopo, fu accompagnata da ingenuità e si rivelò un’occasione mancata.”

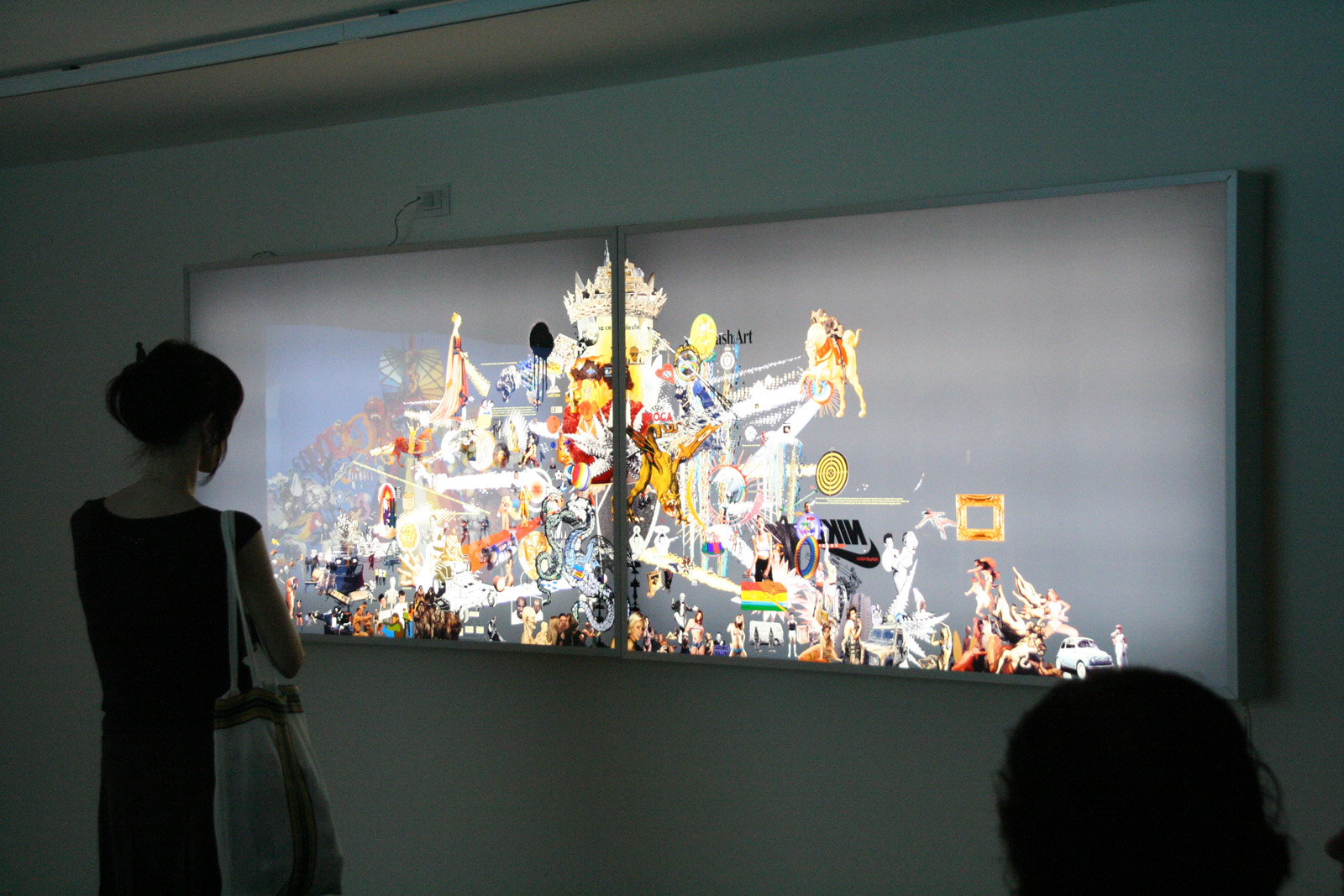

Il 2012 sembra l’anno di Ozmo. Convocato per una performance nella sala al piano terra del Museo del ‘900, strappa alla curatrice una mostra di due settimane in cui espone materiale raccolto per anni e opere inedite, disegnate direttamente sui muri bianchi del museo per l’occasione. Programmata per le due settimane centrali di febbraio, Il pregiudizio universale richiede a lui e alla sua squadra un lavoro titanico. “Quando ho appeso il mio primo quadro, ho fatto un paio di passi indietro e ho sentito tutto il peso della storia dell’arte, delle opere di Boccioni, dei futuristi e di Picasso ai piani superiori, insieme a un brivido fisico, mentale, emotivo. Avevo aspettato 37 anni una mostra del genere, e con questa idea fin troppo romantica ho rinunciato ai compensi di galleristi che avrebbero voluto comprare tutto”.

Le aspettative di Ozmo, però, rimangono un’altra volta deluse: la comunicazione del museo non punta sulla sua mostra e non inoltra gli inviti, anche se nonostante questo ottiene un tale successo da esser prolungata per altri due mesi. “Quella che all’epoca era la direttrice del museo, Marina Pugliese, che avevo conosciuto anni prima in Garigliano, nel 2020 ha creato, insieme all’assessore alla Cultura Filippo Del Corno, un ufficio per la street art a Milano, ‘arte negli spazi pubblici’. Finalmente anche da parte della istituzioni milanesi sembra esserci una vera apertura all’arte pubblica, anche con una visione curatoriale”.

Sempre nel 2012, Ozmo espone al MACRO di Roma, o meglio, fuori: la sua opera Voi valete più di molti passeri, il cui titolo è mutuato dal Vangelo di Matteo, è ben visibile con i suoi venti metri di altezza da una delle finestre del museo e a fine mostra non scompare come le altre, perché al di fuori del perimetro d’azione del curatore. Il disegno, tratto da una stampa satirica dell’Ottocento che riprende a sua volta la società piramidale di stampo egizio, con in cima il denaro – e il signor Monopoli – e alla base le categorie più deboli – operai, donne, difensori dei diritti – è una critica alla società contemporanea e al sistema dell’arte che trova posto in altre forme in molte altre opere realizzate in giro per il mondo, dal gallo dipinto a Miami nel 2016 contro il neoeletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump al murale dipinto nel 2020 a Paliano per ricordare Willy Montero Duarte o ancora il Monumento in memoria della sposa bambina, in Montanelli in via Torino a Milano, installato nel 2020 in occasione delle polemiche sulla statua dedicata allo scrittore, in difesa della memoria della dodicenne eritrea, vittima del colonialismo e di discriminazioni razziali ancora attuali.

“L’anno scorso in occasione di un bando della Triennale ho proposto una mostra che raccogliesse tutto il mio lavoro negli spazi del museo, ma non ho ricevuto riscontro. Quando vedo l’ennesimo murales finanziato da qualche brand di moda che non chiama gli artisti come tali, ma li utilizza come semplici esecutori di qualche grafico, penso che preferisco fare l’eremita a Parigi”. È qui che vive da un paio di anni Ozmo, lasciata Milano. Tra un lockdown e l’altro, osserva il cimitero di Père Lachaise dalla classica mansarda al sesto piano, tetto spiovente e due balconcini con una vista inusuale: 44 ettari di foresta rigogliosa d’estate, distesa di pietra e rami secchi d’inverno, quando la natura è in letargo come il resto del cimitero che ospita, tra i tanti, Oscar Wilde, Marcel Proust, Max Ernst o il padre dello spiritismo Allan Kardec. Sullo sfondo, in lontananza, di notte svetta la punta della Tour Eiffel con il suo faro che falcia il cielo della Ville Lumière. Un contrasto perfetto che gioca con i simbolismi cari all’artista, e con la sua storia.

In questo mese di marzo Ozmo dà le ultime pennellate a un discobolo due metri per uno che occupa la parete dell’appartamento adibita a studio, perfeziona la sua tecnica con ukulele e chitarra o sfida qualche sconosciuto a scacchi su internet. Sempre accompagnato dai tre acufeni comparsi nel 2014, l’anno del burnout, quello vero dopo la prima crisi del 2006 in cui era convinto di non volere più avere nulla a che fare con la street art, confuso da quelle stesse maschere dietro cui si era nascosto per anni. “Quando ho cominciato ad avere successo, pensando di rispettare così la mia ispirazione, sintesi per me tra creatività e aspetto spirituale, ho rifiutato molte lusinghe. A un certo punto, quando ormai non ero più il giovane artista di grido di cui tutti parlavano, credo di essermene pentito: a quel punto ho perso per un periodo anche l’ispirazione, quel tesoro che avevo tanto protetto e che non sono stato invece in grado di preservare”.

D’altra parte, dice Ozmo, l’arte è una truffa, un feticcio, un fine poetico, e per questo l’artista è condannato all’insoddisfazione, sempre in un delicato equilibrio tra il fare le cose per se stessi, trovarsi e il lasciare un segno che permetta di essere ricordato. Eppure, come gli suggeriscono le lapidi diroccate del cimitero di fronte alla sua finestra, monumenti alla vanità creati con l’idea di durare millenni, bastano cinquanta o cent’anni, a volte molto meno, per dimenticarsi di qualcuno. E nemmeno entrare nella storia è una garanzia, pensando che perfino Caravaggio per più di duecento anni è stato dimenticato, prima di essere riscoperto.

Succede a tutti di diventare quello che fanno, ma soprattutto agli artisti, dice Ozmo. “Morandi era Morandi ed è rimasto Morandi perché per tutta la vita ha fatto le sue bottiglie. Da un lato che palle, dall’altro penso che non ha mai tradito se stesso. Io nemmeno ci riesco a fare le stesse cose, come non ci riuscivo quando lavoravo con la galleria. Essere disorientato forse è a modo suo un valore, avere le idee chiare toglierebbe quell’aspetto di mistero e di azzardo che ancora mi lascia la speranza di poter scoprire un nuovo tesoro domani. Se così non fosse non potrei andare avanti”.

In un’intervista dei primi anni Duemila Ozmo spiegava che se fosse stato una carta dei tarocchi sarebbe stato la numero 2, la Papessa, simbolo di saggezza ed equilibrio della coppia – quella che all’epoca costituiva con Abbominevole –, ma stava però evolvendo nella carta numero 9 dell’Eremita, una figura persa nel mondo che però non ne fa parte. Un po’ come l’artista, bloccato in un limbo in attesa di trascendere. Vent’anni dopo non sa ancora se interpretare come una benedizione o una maledizione il fatto che si sia avverata. Nel frattempo, a guidarlo, c’è la carta del Sole.

La foto di copertina è di Alessandra Lanza ©