È il 1868. A Ivrea le strade sono piene di carrozze e gli uomini indossano abiti a tre pezzi. I ricchi escono di rado, la sera; magari una volta a settimana si concedono una serata nelle hall degli alberghi più prestigiosi dove bartender come Elvezio Grassi iniziano a servire i primi cocktail. La gente comune va a teatro e all’opera – in Italia la lirica è come il calcio – e in questo mondo così diverso e distante, nasce Camillo Olivetti. I suoi genitori sono ebrei: la madre è benestante, il padre, un venditore di stoffe, muore un anno dopo la sua nascita. Cresce silenzioso e solitario, preferisce fare lunghe passeggiate nei boschi invece di giocare coi coetanei. Tenerlo chiuso tra le mura scolastiche è dura, ma nel 1800 le istituzioni sono capaci di convincere qualsiasi bambino.

Camillo si diploma al liceo classico con ottimi voti, poi si iscrive al Regio Museo Industriale di Torino e si laurea in ingegneria elettrotecnica nel 1891. Per due anni si trasferisce a Londra per lavoro, poi negli Stati Uniti, per un anno, dove conosce Edison e tiene lezioni all’università di Palo Alto. Torna in Italia, abbraccia il socialismo e si fa eleggere nel consiglio comunale di Ivrea nel 1894; due anni dopo fonda il primo nucleo della ditta Olivetti, in un edificio di mattoni rossi ispirato alle fabbriche viste negli Usa. Produce materiali elettrici e tiene corsi di formazione.

Sembra la storia di un qualsiasi imprenditore del vecchio mondo. Nel 1899 Camillo sposa Luisa Revel, che gli dà sei figli; tra questi c’è il secondo, Adriano, che dimostra fin da subito analogie col padre. È solitario, preferisce passare il tempo su un vecchio banco da falegname invece di giocare, parla poco. Come i suoi fratelli studia da privatista, e impara a leggere e scrivere a 8 anni. Camillo, intanto, prova a trasferire la ditta a Milano nel 1903, ma dopo quattro anni torna a Ivrea. Non gli piacciono né i debiti con le banche, né l’idea di vedere la propria azienda crescere senza un disegno preciso. Oggi qualsiasi imprenditore si getterebbe a testa bassa per inseguire possibili acquirenti, Camillo Olivetti chiude invece i battenti e torna a Ivrea, con l’intenzione di costruire un oggetto visto negli Stato Uniti e che in Italia ancora non c’è: la macchina per scrivere.

Il primo problema è che molti ingranaggi, alcuni dei quali sono pezzi chiave, sono brevettati dalle aziende statunitensi Remington e Underwood e non sono replicabili. Camillo deve riprogettare la macchina quasi da zero; ci riesce, ma per farla funzionare servono più pezzi e il costo è maggiore. Consegna il primo prototipo all’ufficio brevetti nel febbraio 1902 e, dopo sei anni di perfezionamenti, il 29 ottobre 1908 fonda la società Ing. C. Olivetti & C., che produce la M1. Ne cura con attenzione l’aspetto poiché, dice, “Una macchina per scrivere non dev’essere un gingillo da salotto, con ornati di gusto discutibile, ma avere un aspetto serio ed elegante nello stesso tempo.” Il risultato è una macchina qualitativamente superiore, di una bellezza senza tempo – e un’opera di artigianato, visto che ogni pezzo che la compone è fatto a mano – dal costo di 500 lire, in un’epoca in cui una Remington ne costava 450 e lo stipendio annuo di un operaio era di 1000. Quando nel 1911 la presenta a Torino all’Esposizione universale per il cinquantenario dell’Unità d’Italia, vende le prime 100 alla Marina Militare e al ministero delle Poste. Nel 1913 la Olivetti produce 23 macchine alla settimana e gli operai, da 20, aumentano. Tutto sembra andare per il meglio, finché non arriva la Grande Guerra.

Per fare il proprio dovere di cittadino, Camillo converte la fabbrica e le fa produrre componenti per aeroplani. Questa pausa momentanea dalla produzione di macchine per scrivere gli dà il tempo di riflettere e riprogettare la M1. Ristabilita la produzione, nel 1919 esce la M.20, che ha due novità: è più leggera e ha il carrello fisso, caratteristica innovativa che la contraddistingueva dalla concorrenza. Le macchine per scrivere italiane diventano competitive a livello mondiale. Olivetti ci ha messo poco, ma non abbastanza: la concorrenza d’oltreoceano vanta un portafoglio clienti stratosferico, mentre lui, ormai cinquantunenne, conta sul figlio Adriano. Quest’ultimo si laurea in ingegneria chimica nel 1924 e trascorre due anni negli Stati Uniti, seguendo le orme del padre: studia progetti, meccanismi e soluzioni degli ingegneri americani, poi torna in Italia ed entra in fabbrica nel 1926, in un momento in cui la Olivetti vende 8mila macchine l’anno.

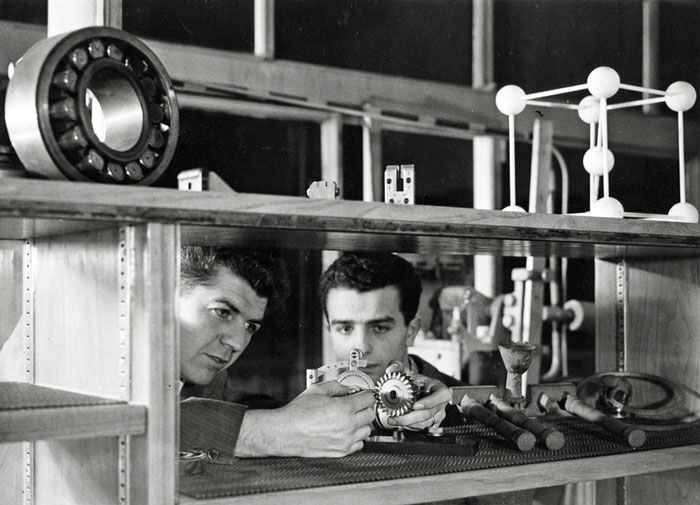

Camillo non gli affida un ruolo dirigenziale, bensì in catena di montaggio, come uno qualsiasi dei suoi 500 operai: qui Adriano vive sulla propria pelle cosa significhi il lavoro in prima linea. Tre anni dopo si presenta nell’ufficio del padre con un progetto di riorganizzazione e razionalizzazione della produzione. Il risultato è strepitoso: da un lato le condizioni di vita degli operai migliorano, insieme alla produzione, dall’altro il piano permette all’azienda di risparmiare milioni. Due anni dopo il padre fonda l’Ufficio Studi e Progetti insieme al figlio Adriano e l’ingegnere Gino Levi, che trasforma la M.20 nella M.40, un gioiello di tecnologia destinato a proiettare la Olivetti nel mondo. Adriano ha a cuore soprattutto gli operai al fianco dei quali ha lavorato e alla fine degli anni Trenta si impegna per loro diritti straordinari: dentro la fabbrica viene istituito un centro di formazione per meccanici e ci sono un servizio di assistenza per aiutare i dipendenti con la burocrazia sanitaria, un’infermeria e una biblioteca; gli operai godono di prezzi scontati sugli autobus per andare al lavoro, le lavoratrici hanno nove mesi di aspettativa retribuita – contro i due previsti dalla legge. Olivetti fonda le colonie marine e montane, per permettere ai propri operai di andare in ferie a costi irrisori e una cooperativa che finanzia metà mutuo ai lavoratori che vogliono comprare casa. Tutto va per il meglio, finché Mussolini fa entrare in vigore le leggi razziali nel 1938.

Camillo e Adriano salvano l’ingegner Levi cambiandogli il cognome in Martinoli, ma Olivetti è ebreo e troppo esposto alla cronaca. Lascia la presidenza a suo figlio, anche se continua a lavorare finché nel 1943 la Wehrmacht arriva ai cancelli della fabbrica di Ivrea. Ordina agli operai di lasciare il lavoro e correre ”a prendere le armi, per difendere le vostre case, le vostre famiglie, le vostre macchine.” Olivetti si rifugia nelle campagne di Biella, mentre la moglie è nascosta a Vico Canavese e i figli, incluso Adriano – definito dalla questura di Aosta “sovversivo” – sono dispersi per il mondo. Camillo Olivetti muore in ospedale il 4 dicembre 1943, solo, senza sapere se la sua famiglia è viva, né cosa ne sarà del lavoro a cui ha dedicato la vita.

La notizia della morte del padre è per Adriano un duro colpo; durante la liberazione collabora con gli Alleati; perseguitato da Badoglio scappa in Svizzera e da qui mantiene stretti rapporti con la Resistenza. Appena le acque si calmano e l’Italia è liberata, torna a casa e riapre la fabbrica con l’intenzione non solo di proseguire il lavoro del padre, ma di renderlo eterno. Ha studiato la concorrenza estera, è visionario, colto e stimato dagli operai. Assieme all’ingegnere Capellaro crea la Divisumma, la prima calcolatrice elettromeccanica con saldo negativo, ma in grado di fare le divisioni automaticamente. È la più veloce del mondo; per costruirne una servono 10 ore di lavoro, ma rende il triplo di una macchina per scrivere ed è un successo mondiale. Gli incassi quintuplicano e quei soldi permettono ad Adriano di sviluppare il reparto ricerca che nel 1950 crea il più grande capolavoro della Olivetti: la macchina da scrivere Lettera 22. Arriva a venderne 200mila l’anno e alla crescita dell’azienda corrisponde nuovamente il costante miglioramento delle condizioni di lavoro dei suoi operai; nel 1957 un operaio dell’Olivetti guadagna 60mila lire al mese contro i 40mila della media, a cui vanno aggiunti i benefit di assistenza e servizi sociali.

Quando nelle librerie delle fabbriche il custode rimuove le griglie di protezione dagli scaffali, il giorno dopo sono già stati rubati dieci volumi. Lo riferisce ad Adriano, che risponde “Bene! Allora li leggono!”. Quando scopre un dipendente che falsifica i conti per intascarsi denaro, paga degli investigatori privati per indagare; loro gli riferiscono che non se li beve né gioca e che ha semplicemente una famiglia numerosa. A quel punto Adriano fa una media dei soldi che l’operaio ha rubato, poi lo convoca e gli comunica un aumento di stipendio della stessa cifra. Il suo modo di condurre l’azienda diventa famoso in tutta Italia, e nel 1957 la National Management Association di New York lo premia per “l’azione di avanguardia nel campo della direzione aziendale internazionale.”

Adriano Olivetti ha ben chiaro quanto la bellezza di un oggetto sia cruciale per il suo successo, prima ancora della sua funzione. Nel 1954, chiede agli architetti Lodovico Barbiano, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers di progettare il suo negozio sulla Fifth Avenue, la via più prestigiosa e famosa di New York. Dà loro indicazioni precise: dovrà trasmettere non solo eccellenza tecnologica, ma anche cultura e rigore, come gli era stato insegnato dal padre. Sembra un controsenso, ma gli architetti creano un negozio di marmo e acciaio, con grandi vetrate trasparenti che mostrano ai passanti i loro prodotti più iconici accanto a quelli d’avanguardia. Ultimato lo spazio, la rivista Time lo definisce “il più bel negozio della quinta strada.” Tradotto: è il più bello del mondo occidentale e consacra così il marchio agli occhi dell’opinione pubblica internazionale. Olivetti rappresenta il futuro, tutto il resto risulta obsoleto: le altre macchine per scrivere non vendono più e nel 1959 Adriano Olivetti si compra l’intera Underwood, l’azienda concorrente che aveva costretto suo padre a riprogettare la propria macchina in uno sgabuzzino a Ivrea. Muore nel 1960, in treno, per una trombosi cerebrale. L’Olivetti sopravvive per quasi vent’anni prima di soccombere di fronte alle dinamiche della modernità, ma resta un monumento ineguagliato a un ideale nazionale di azienda virtuosa, innovatrice, e fondamentalmente contro ogni tentativo politico di omologazione.