All’Howtan Space di Roma c’è in mostra il lavoro di Luciano Ferrara, storico fotografo napoletano che ha fatto del racconto delle minoranze e delle loro lotte una cifra di stile. Dalle rivolte studentesche a quelle dei disoccupati fino ai movimenti no global, la documentazione offerta dai suoi scatti è estremamente ampia; il focus della nuova esposizione, RESBIS, è però specifico: i femminielli napoletani. Il femminiello o la femminella – le forme sono entrambe in uso a partire dall’Ottocento – è un uomo che ama travestirsi da donna, ed è una figura che ha una forte connotazione culturale in città. Non è solo folclore o tradizione, non è libertà degli strati più popolari, ma realtà e storia: il “terzo sesso”, a Napoli, sembra esser sempre stato riconosciuto e rispettato.

Più che di tolleranza, il rapporto tra i femminielli e Napoli è di ammissione della reciproca esistenza: i primi sembrano averne introiettato la struttura e la parlata spiccia e irriverente dei vicoli e dei mercati che gli consente di rispondere prontamente a sguardi e battute; la seconda, invece, che su vicoli, mercati e dialetto si regge, sembra portare rispetto a chi conosce questa verità e ne fa esercizio continuo. E il tema del doppio, in una città che di questo topos ha fatto suo malgrado un tratto distintivo – basti pensare alla distinzione ancora in atto tra la Napoli borghese e intellettuale piena di luce, mare e panorami, e quella popolare, emarginata e squallida in cui il sole non entra neppure a mezzogiorno – non è visto come una condizione di passaggio, ma di permanenza.

La persona, proprio nell’accogliere in sé ambo i sessi – anche perché non si poteva ancora ricorrere alla chirurgia e agli ormoni per completare la transizione – trovava una sua identità e definizione che ne rafforzava la popolarità e il legame con la comunità, un rapporto sancito anche da rituali di origine greca che, per quanto perduti, avevano lasciato suggestioni e influenze mitologiche: nel volumetto Napoli esoterica di Mario Buonoconto, si racconta, ad esempio, di come la presenza di un ermafrodito, rappresentante dell’unione dei due elementi che regolano la natura, fosse storicamente vista come essenziale e ben augurante per determinate celebrazioni.

Diverso è invece il legame con il castrato napoletano, ovvero il cantante d’opera maschio che prima della pubertà aveva subìto la castrazione allo scopo di mantenere la voce acuta: è vero che a partire dal XVI secolo la città ne ha rappresentanti di molto importanti come Carlo Broschi, detto Farinelli, ma la figura del femminiello non ne è accomunata. Come scrive la dialettologa Patricia Bianchi, mentre “nelle famiglie della borghesia medio-alta nessuno voleva ‘o femminiello int’ ‘a casa”, negli strati più poveri della società napoletana la gente non è solo più abituata a non scandalizzarsi per le complessità della vita e i diversi orientamenti sessuali, ma è anche più vicina ai riti popolari – i femminielli avevano, infatti, precise funzioni e ruoli sociali.

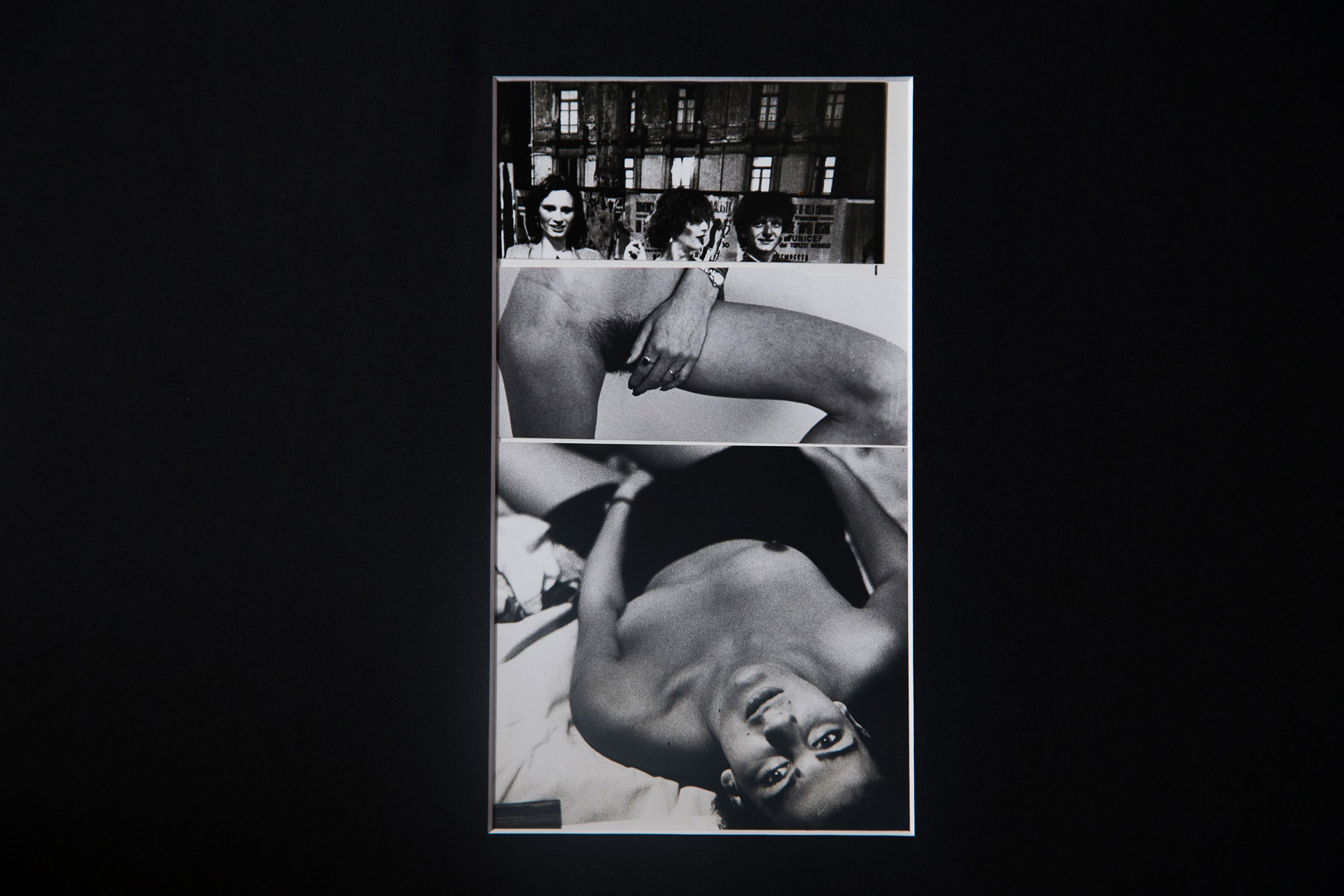

Baby-sitter a cui venivano affidati i piccoli del quartiere, stiratrici, confidenti, parte della Resistenza durante le Quattro Giornate di Napoli, nel 1983 Dominique Fernandez ne Le volcan sous la ville scrive di loro: “[…] sovente prostitute ma non necessariamente. Ogni vicolo ha il suo femminiello, accettato dalla comunità. Vive in famiglia e attende ad occupazioni riservate tradizionalmente alle donne: cucinare, cucire, lavare la biancheria. Si sposano tra di loro, secondo un rituale coniugale preso dal matrimonio in chiesa; giungono persino a mimare scene di parto e di battesimo […] Intelligente e saggio modo di regolare la questione del terzo sesso”. Dagli anni Settanta e Ottanta arrivano anche le stampe vintage di Ferrara, oggi trasformate, tagliate, riunite ed esposte per la prima volta: Da via Toledo alla Sanità, dalla vestizione alla trasmutazione, dalla dimensione ludica e teatrale alla realtà più privata, i femminielli partecipano allo scatto fotografico, andando oltre il visibile e la carica fortemente allusiva della loro figura, diventando testimonianza di un ideale libertà di genere, esistente anche in altre culture come quella dei fa’afafine samoani e degli hijra indiani: non è l’anatomia del corpo a determinare o indicare il genere quanto il ruolo sociale che si assume e che viene conferito dalla comunità.

Si potrebbe pensare che il “buono guaglione” cantato da Pino Daniele che voleva chiamarsi Teresa, farsi crescere i capelli, indossare i tacchi a spillo e uscire a fare la spesa ha trovato dunque la strada spianata da chi ha vissuto la dualità prima di lui e si è radicato nel territorio urbano napoletano semplicemente esistendo, ma non è del tutto vero. Negli anni Settanta e Ottanta, che hanno marcato l’intensificarsi dei confronti sulle questioni sessuali e sull’identità non etichettabile anche attraverso fenomeni musicali, il contesto sociale è cambiato. A Napoli le manifestazioni tradizionali che coinvolgono i femminielli sono molte e resistono ancora oggi, ma si tratta, quasi sempre, di un’offerta turistica con appositi eventi solitamente sold out, e non di celebrazioni spontanee nate nei vicoli.

C’è, ad esempio, la Tombola Vajassa, in cui al femminiello spetta l’estrazione dei numeri dal panaro e la costruzione di una storia guidata dal caso, dalla fantasia e dai doppi sensi; c’è la Figliata – simulazione simbolica del parto, con tanto di doglie, strepiti e urla – più nota anche perché scrittori e commediografi vi hanno trovato spesso ispirazione, dal racconto che ne fa Curzio Malaparte ne La Pelle, scena poi riproposta nel film omonimo di Liliana Cavani, a quello, più recente, di Ferzan Özpetek, in Napoli velata; resiste persino il legame tra il femminiello e la religione cattolica con la Candelora e la cosiddetta Juta dei femminielli, storico pellegrinaggio connesso al culto della Madonna di Montevergine, in provincia di Avellino, estremamente diffuso e diventato un momento collettivo dal forte impatto simbolico anche per le comunità LGBTQ+.

Il fenomeno, però, per quanto ancora vivo e integrato nel tessuto sociale dei quartieri popolari – dall’Arenaccia con Peppe Le Poissonier, ai Quartieri Spagnoli con la Tarantina – invece di far da base per una serie di riflessioni sul non binarismo, è in via di estinzione per diversi motivi. Prima di tutto, queste celebrazioni, a cui va aggiunta anche quella dello Spusalizio mascolino di cui parla già Abele De Blasio nel 1897, non vanno interpretate come rivendicazioni di diritti, anche se tengono insieme un passato millenario e un dibattito attualissimo. Maria Carolina Vesce, antropologa, autrice di Altri Transiti. Corpi, pratiche e rappresentazioni di femminielli e transessuali, racconta: “Le femminelle con cui ho parlato io si sono dichiarate contrarie al riconoscimento del matrimonio egualitario, perché la famiglia è sacra. Eppure c’è un tentativo di riconoscere una storia comune, quello che le femminelle rimproverano al movimento Lgbtq è che spesso si dimentica la storia”.

E la storia come sappiamo è fatta di contraddizioni. Da un lato, la maggior parte dei femminielli non vuole essere assimilata alle esperienze trans – per loro essere come le donne non è una questione di organi sessuali primari e secondari, ma di ruoli e responsabilità – dall’altro, come spiega Porpora Marcasciano, sociologa, storica esponente del movimento per i diritti delle persone trans e presidente del Mit (Movimento Identità Transessuale), la storia dei femminielli napoletani sembra aver avuto una battuta d’arresto proprio quando è cominciato un discorso più ampio sul non binarismo: “Io credo che la tradizione dei femminielli napoletani paradossalmente abbia cominciato a finire quando è cominciato il percorso transessuale, che è un percorso di liberazione dove noi cominciamo a riprenderci quella che è la nostra esperienza”.

Sempre Marcasciano, ne L’aurora delle trans cattive, racconta di come, ancora adolescente, proprio a Napoli ebbe una rivelazione: incontrando un gruppo di chiassose travestite che facevano spese alla Upim si rese conto della possibilità e del potere di abitare il corpo desiderato, rendendolo visibile anche agli altri. Ma la transessualità non ha solo a che fare con procedure medico-legali: il processo, anche quando vissuto con gioia e con la volontà di costruire il proprio benessere, è prima di tutto un atto di ribellione a quella che Mario Mieli chiama educastrazione, ovvero la percezione che l’eterosessualità sia l’unica possibile normalità a cui ogni persona è inevitabilmente forzata sin dall’infanzia.

Riconoscere la cosa, farsene rappresentante evidente, significa allora trovare contiguità non tanto con la tradizionale comunità dei femminielli napoletani che sembra aver introiettato certe limitazioni, ma con la lotta politica e sociale in corso a partire dagli anni Settanta, quando l’assenza di diritti e tutele non poteva – come succede ancora in certi casi – che favorire l’illegalità e la prostituzione: “fare la trans”, cosa diversa dall’essere trans, per moltissime persone, significava pagare il prezzo di dover restare ai margini della collettività, della città, del rione o del vicolo. Iniziative come la mostra di Luciano Ferrara rappresentano, allora, una documentazione interessante che non riguarda solo i corpi e l’identità dei soggetti fotografati, ma la società napoletana.

Oggi parole come “identità di genere”, “non binarismo”, “queer” o “gender fluid” sono diffuse quanto – se non di più – del termine “femminiello”. Quasi contemporaneamente è nata sia la possibilità per le persone transgender di richiedere un libretto universitario che tenga conto del loro percorso, sia un’associazione a tutela e memoria dei femminielli napoletani per tramandare la loro storia prima che sparisca definitivamente. Ma anche in una città come Napoli che sembrava storicamente immune alla discriminazione di genere in un’estensione di diritti e accoglienza data dal popolo e non, semplicemente, da chi lo governa, sono diventati sempre di più i casi di aggressioni, violenze e intolleranza trans-omofoba anche in luoghi di riferimento identitario per la comunità lgbtq. L’ideale e il quotidiano appaiono ancora molto distanti.

Per quanto il processo legato alla transizione e definizione della propria identità abbia una precisa geografia innestata nel contesto sociale e urbano della città, la sua accettazione è ancora lontana dal compiersi: è cresciuta di sicuro la cultura della diversità e del riscatto da sacche di emarginazione, tante sono le realtà che si occupano dell’integrazione e Napoli, negli anni, si è fatta rappresentante di manifestazioni come il Pride, ma, nel continuo mutare del territorio e delle politiche del territorio, non è venuta solo meno un’economia del vicolo, ma anche la vita fianco a fianco, quella che permettere alle persone di accettare le reciproche differenze e di costruire, anche a partire da quelle, una comunità.

Tutte le immagini in bianco e nero © Luciano Ferrara