È la sera del 20 marzo 1979. Carmine Pecorelli, giornalista del settimanale romano Osservatorio Politico (detto OP) esce dalla redazione, entra nella sua Citroën parcheggiata all’angolo tra via Tacito e via Orazio e accende il motore, quando due uomini gli si affiancano e lo uccidono con quattro colpi calibro 7.65 sparati col silenziatore, attraverso il finestrino. Dei bossoli ritrovati, due sono di marca Fiocchi e due Gevelot. La segnalazione della sparatoria arriva alla sala operativa dell’Arma alle 20.40, da parte di Ciro Formuso, un carabiniere ausiliario di passaggio. Poche ore dopo, la redazione di Osservatorio Politico viene perquisita dai Carabinieri in modo frettoloso: non si sa chi o quante persone entrino negli uffici, né cosa prendano. Il mattino seguente, i telegiornali diffondono la notizia dell’omicidio, ma nessuno ha idea di chi sia il giornalista assassinato, né di che settimanale si parli. Nella redazione ci sono altre perquisizioni il 22 e il 24 marzo.

I Carabinieri riempiono tre scatoloni di documenti di Stato classificati senza compilare alcun verbale. In mezzo ci sono fascicoli sul golpe Borghese, appunti sulla cospirazione Rosa dei venti, fotocopie di corrispondenza confidenziale dei Servizi segreti, il rapporto della Banca d’Italia sullo scandalo Italcasse e il fascicolo COMINFORM con valutazioni dei servizi su un certo Licio Gelli. Non è tutto: a casa di Pecorelli trovano il dossier Mi.Fo.Biali (Miceli, Foligni, Libia) sul contrabbando di petrolio e una documentazione (mai autorizzata dalla magistratura) fatta dai Servizi su richiesta di Andreotti per avere informazioni su Mario Foligni, il segretario del Nuovo Partito Popolare. Spunta anche un foglio, classificato come riservatissimo e battuto a macchina, ricevuto pochi giorni prima dell’omicidio. Il testo dice: “Telefoni controllati. Silenzio totale per un paio di settimane. Per qualche novità, in cassetta e non di sera. È da ritenersi da non escludere di essere seguiti in tutti i movimenti. Arriverà il seguito per i 500. Nessuna urgenza per un eventuale seguito all’incontro di ieri sera. Escludere con tutti, anche l’amico di Arezzo: una partecipazione ad esaltare la nota persona indebolisce la posizione nell’eventuale discussione e crea notevoli e inutili difficoltà.”

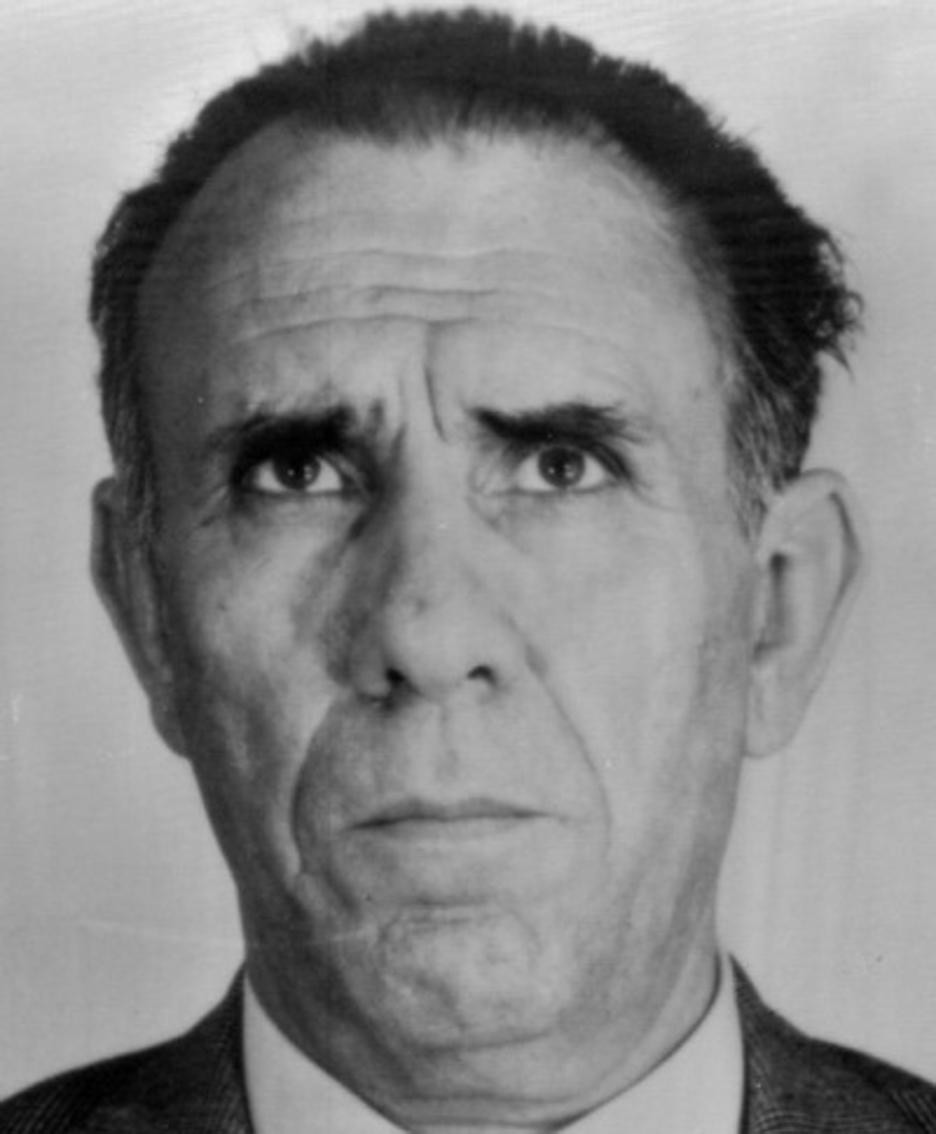

Questa storia inizia più di dieci anni prima. Siamo nella Roma dei primi anni ’60, dove lo spogliarello di Aiché Nana ha fatto nascere la Dolce vita. L’Italia del miracolo economico è in apparenza cattolica, moderata, benpensante, ma nell’animo cova un bisogno di trasgressione, rinascita e voglia di celebrare la vita. Alla radio Modugno canta Volare, al cinema ci sono Tognazzi, Mastroianni, Sordi e “gli ammeregani”. Le notti di Roma sono un convivio di spie, politici, gente dello spettacolo, intellettuali, paparazzi, belle donne e vescovi; ogni settimana c’è uno scoop o uno scandalo, più o meno pruriginoso. Carmine Pecorelli si è appena trasferito a Roma dopo essersi laureato in legge a Palermo.

Dopo poco, nel 1965, viene nominato capo ufficio stampa del ministero del Lavoro, e per due anni si costruisce una rete di contatti a palazzo Chigi. Poi, nel 1967, diventa giornalista collaboratore al Nuovo Mondo d’Oggi, una pubblicazione scandalistica secondo molti legata ai Servizi Segreti. Per dare un’idea delle connessioni di Pecorelli, basti dire che il 19 novembre 1967 scrive un articolo intitolato “Dovrei uccidere Aldo Moro”, dove riferisce che nel 1964 Randolfo Pacciardi, capo dell’UDNR, tramite il giornalista Giano Accame, aveva commissionato al tenente colonnello Roberto Podestà (paracadutista ex ufficiale del SIM e comandante dei corsi d’ardimento della scuola militare di Cesano) di preparare un commando per uccidere la scorta di Moro, rapirlo e condurlo in un luogo segreto. In caso di disordini, sarebbe poi stato messo in pratica il Piano Solo, ideato dal generale De Lorenzo in caso di insurrezione popolare – che molti hanno creduto un tentativo di golpe. Il tenente colonnello Podestà si finge d’accordo, consegna il piano, poi parla con Pecorelli. Quando esce l’articolo, Podestà viene arrestato e trasferito a Regina Coeli per “irregolarità amministrative” e di lui non si saprà più niente.

Alla luce dei fatti, la somiglianza tra quello che si dice nell’articolo e ciò che è accaduto a Moro è impressionante. Arrivano in redazione dei funzionari dell’Ufficio affari riservati del Ministero dell’Interno, bloccano la pubblicazione di un’inchiesta – non si saprà mai quale – e trovano un modo per far chiudere la rivista. Pecorelli, che fino ad allora era stato solo un collaboratore, decide di mollare la toga e diventare giornalista a tempo pieno.

Ritrovamento del cadavere di Aldo Moro.

Il 22 ottobre 1968 registra al tribunale di Roma l’agenzia stampa Osservatorio Politico Internazionale, con la quale manda ai quotidiani comunicati che sembrano raccontare le logiche della politica e dei Servizi da un punto di vista privilegiato. Oggi sappiamo che la sua prima fonte era Vito Miceli, il capo dell’ufficio D del Servizio informazioni difesa (SID). Nel 1972 Pecorelli entra nella loggia Propaganda 2, cosa che gli fa guadagnare il titolo di “massone con riserva”, “piduista atipico” e “spregiudicato e scanzonato avventuriero della notizia”. Gelli sta creando una squadra capace di manipolare l’opinione pubblica in tutti i settori e vede in Pecorelli un buon soldato, così incita gli altri iscritti alla loggia a fornire al giornalista “qualsiasi informazione utile”. Ma Pecorelli non è tipo da farsi manipolare, è anzi lui a voler sfruttare i contatti di Gelli per poter scrivere. Le riunioni della P2 non erano mai plenarie; Gelli selezionava con attenzione gli iscritti da riunire, in modo che non si sapesse mai né chi, né quanti, né dove fossero. Tra i tesserati però c’è anche Romolo Dalla Chiesa (fratello del generale Carlo Alberto, che invece ne era estraneo), al tempo parte del Servizio informazioni forze armate (SIFAR) e coinvolto nel Piano Solo. Possiamo presumere sia merito suo se Pecorelli entra in contatto col generale.

Grazie a fonti di alto profilo, Pecorelli riesce a fare una campagna contro la SIP dalle pagine di Osservatorio Politico, denunciando l’importazione illecita di carne dai Paesi comunisti e il contrabbando di petrolio in cambio di armi fornite all’Africa e in particolare alla Libia, e fornendo una lista così precisa di armamenti, veicoli e aziende produttrici coinvolte da far rimuovere i vertici della Guardia di Finanza; prevede il crack della Tomellini Fassio e lo scandalo Lockheed. I giornalisti di allora, così come quelli di oggi, liquidano OP come il braccio dei Servizi, dandogli poco peso e scambiando i suoi articoli per ricatti e minacce quando non lo sono affatto. Anche i magistrati diranno che Pecorelli era un professionista di livello, che pubblicava inchieste e informazioni ben documentate, in anticipo di almeno una decade rispetto ai suoi colleghi, seppur con un tono talvolta grossolano.

Per una decina d’anni OP resiste con ben pochi abbonati. Miceli continua a finanziarlo anche dopo essere destituito da Andreotti, nel 1974. Dal 1977, Pecorelli scrive della P2 attaccando Gelli e svelando una lista di 121 cardinali, vescovi e prelati iscritti alla Loggia. Non solo: aveva scoperto (molto prima del discutibile archivio Mitrokhin) che i palestinesi erano stati arruolati dal KGB. Gelli a quel punto si lamenta del comportamento insubordinato di Pecorelli e cerca di ricondurlo alla ragione, senza riuscirci: ormai Pecorelli è una scheggia impazzita che usa le fonti a proprio piacimento, in base a un codice morale personale mutevole e mai servile, tanto da attaccare i suoi stessi finanziatori e informatori, Vito Miceli incluso. Nel 1978 OP diventa un settimanale distribuito nelle edicole, sempre con scarso successo. All’epoca Pecorelli sta documentando un giro di strozzini, prostitute minorenni, spacciatori e mafia, quando si imbatte in una vicenda legata a Sindona, all’Istituto per le opere di religione (l’IOR) e alla DC.

Pecorelli intuisce che dietro ai soldi di Sindona c’è uno scoop di enormi proporzioni, capace di stravolgere l’opinione pubblica italiana e internazionale, perché unisce la mafia italiana e italoamericana, lo IOR e la Democrazia Cristiana, che ha il suo bacino elettorale principale al Sud. Sospetta che la chiave di tutto sia Andreotti, e inizia ad attaccarlo dalle pagine del giornale con allusioni, frasi sibilline e riferimenti criptici, a volte mascherati da giochi di parole. Quando avviene il sequestro di Aldo Moro, Pecorelli analizza la situazione con freddezza e razionalità, riporta conversazioni riservate e opinioni personali di vari uomini politici, condannando la linea della non trattativa e sostenendo che PCI e DC abbiano già dato Moro per morto. Il 18 aprile del 1978 esce il comunicato numero 7, falsificato da Chichiarelli, della banda della Magliana. Pecorelli capisce che si tratta di un documento contraffatto prima ancora che i Carabinieri riescano a raggiungere il lago della Duchessa. Dopo il ritrovamento del corpo, il primo di ottobre, Dalla Chiesa e i suoi uomini perquisiscono il covo delle BR in via Monte Nevoso e trovano il memoriale. O meglio, le fotocopie delle battiture. L’originale scritto a mano non è mai stato trovato.

Il 17 ottobre 1978 Pecorelli scrive un pezzo intitolato “Non c’è blitz senza spina”, alludendo all’esistenza di nastri registrati con la voce di Moro, che però tutti smentiscono. Poi pubblica “Caso Moro: memoriali veri, memoriali falsi, gioco al massacro”, dove sostiene che esistano due memoriali, non uno. Solleva così una domanda che si faranno anche gli storici: perché le BR si sarebbero prese la briga di sequestrare Moro, se dovevano rivolgergli solo domande le cui risposte erano già note da tempo? Dopotutto il memoriale è relativamente inoffensivo: accenna al lodo Moro, a cui nessuno crede finché non se ne avranno le prove, molti anni dopo; all’associazione Stay behind e alla strategia della tensione. Secondo Pecorelli, però, manca qualcosa, e ha ragione. Il capitano Arlati (min. 34.20), che guida il blitz in via Monte Nevoso, racconterà che il memoriale era stato subito raccolto dal colonnello Umberto Bonaventura (allora capo del controspionaggio) per fotocopiarlo nella caserma a Moscova, ancora prima che Arlati potesse contarne i fogli. Il fascicolo gli ritorna in mano alle 18.30, quasi sette ore dopo, e più leggero. Oggi sappiamo che Bonaventura ne rimosse alcune pagine e ne riconsegnò solo 49 – ancora non sappiamo quante fossero in totale.

Tra gennaio e febbraio del 1979, dopo aver saputo che Pecorelli entrava e usciva spesso dal carcere di Cuneo, usando nomi falsi, Dalla Chiesa incontra il giornalista. Angelo Incandela, capo degli ispettori del carcere, riceve poi una telefonata del generale. Si conoscono da anni, hanno lavorato insieme. Dalla Chiesa gli chiede di leggere la corrispondenza dei detenuti speciali e di registrarne i colloqui privati. Il capo ispettore risponde che i Servizi gli hanno fatto la stessa richiesta, e si rifiuta nuovamente di farlo. Qualche settimana dopo, Dalla Chiesa gli chiede di incontrarsi fuori dal carcere, in una stradina di campagna. Quando Incandela arriva all’appuntamento, trova il generale seduto nel retro di un’Alfa Romeo, e alla guida Pecorelli. Dalla Chiesa gli dice che in carcere dovrebbe essere arrivato un pacchetto contenente delle carte sulla vicenda Moro e Andreotti, e indirizzate a Francis Turatello. Sarebbe stato infilato in una grata sotterranea dell’istituto. Incandela lo trova e glielo consegna. Tempo dopo, Dalla Chiesa lo convoca al comando generale dei Carabinieri e gli dà un’altra confezione da nascondere in carcere, per poi fingere di ritrovarlo durante un’ispezione e di spedirlo a lui – vuole proteggere la sua fonte fingendo di trovare i documenti casualmente. Incandela, però, dà un’occhiata a quei fogli che non aveva letto fino ad allora, e scopre che sono documenti di Moro in cui si discute di Andreotti. Si rifiuta di eseguire l’ordine perché “sarebbe un illecito”. Dalla Chiesa gli risponde che “anche così si serve lo Stato”.

Il 6 marzo 1979 Pecorelli incontra il colonnello Antonio Varisco, ufficiale dei Carabinieri e collega di Dalla Chiesa, poi l’avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della banca privata di Sindona. Pochi giorni dopo muoiono tutti e tre, quasi contemporaneamente.

Il 20 Marzo è la volta di Pecorelli, per mano di Badalamenti e Bontate, boss di Cosa Nostra. Ambrosoli viene assassinato il 12 luglio sotto casa da Joseph Aricò, dietro ordini di Michele Sindona. Il 13 luglio tocca al colonnello Varisco, freddato da cinque brigatisti: Savasta, Algranati e tre ignoti.

Fausto Cardella, procuratore generale presso la Corte d’appello, racconta che la banda teneva il proprio arsenale negli scantinati del ministero della Sanità. Quando vengono trovate e repertate le armi e le munizioni si trova “un consistente blocco di pallottole Gevelot”, il cui lotto, punzonato sui bossoli, è lo stesso di quelle che hanno ucciso Pecorelli. Il 6 aprile 1993, durante una requisitoria, il pentito Tommaso Buscetta afferma che il mandante dell’omicidio Pecorelli sarebbe il ministro Andreotti.

“Badalamenti e Bontate le dissero perché uccisero Pecorelli?” domanda il PM Scarpinato.

“Certo, perché aveva documenti che preoccupavano Andreotti.”

“E lei che cosa ne dedusse?”

“È logico: che Andreotti fosse il mandante del delitto. È la pratica della vita. Non si va a Roma a uccidere una persona se l’amico non è d’accordo.”

Impossibile dire se sia vero, anche perché cinquantasette giorni dopo Buscetta cambierà versione.

Andreotti e Sindona, del resto, erano amici: lo dice Moro nel memoriale (nella parte ritrovata nel 1990, dietro una parete di cartongesso).

Il 27 aprile 1993 la procura di Palermo chiede al Senato l’autorizzazione a procedere contro Andreotti per associazione per delinquere di tipo mafioso e in quanto mandante dell’omicidio Pecorelli. Il 30 giugno 1994 inizia un processo che durerà cinque anni. Poi, nella notte tra il 16 e il 17 luglio 1999, Massimo Carminati guida un commando nel sotterraneo della cittadella giudiziaria di Roma e svaligia 147 cassette di sicurezza, selezionate accuratamente su 900. Sono di 22 magistrati, 55 avvocati, 5 cancellieri, 17 dipendenti del tribunale, un carabiniere, un perito giudiziario e svariati imprenditori. Nessuno dei proprietari denuncia la sottrazione dei documenti perché, come scriveranno i magistrati, è difficile che qualcuno in possesso di carte compromettenti sia disposto a denunciarne la scomparsa. Alcuni ipotizzano ci fosse del materiale riguardante l’omicidio Pecorelli, in particolare un nastro – ma sono tutte speculazioni. Rimane il fatto che il 24 settembre del 1999, Andreotti viene assolto dall’accusa di essere stato il mandante dell’omicidio “perché il fatto non sussiste”. Il 17 novembre 2002 viene invece condannato a 24 anni di carcere, finché il 30 ottobre 2003 la Cassazione annulla la condanna di appello e rende definitiva l’assoluzione. Per quanto riguarda il merito al contestato reato associativo, invece, il 2 maggio 2003, la Corte dichiara la colpevolezza di Andreotti, ma individua nella primavera del 1980 il termine finale della condotta. Il reato risulta quindi estinto per prescrizione.

Di Pecorelli, e del suo “scoop della vita”, la gente si dimenticò in fretta. Dalla Chiesa venne improvvisamente nominato prefetto di Palermo e ucciso poco dopo dalla mafia, ma riuscì almeno a essere ricordato per il gigante che era. I suoi uomini sono andati in pensione, o hanno cambiato lavoro. Le copie di OP sono andate quasi tutte perdute; anche le biblioteche di Roma ne hanno solo una parte. L’unica collezione completa è l’archivio Flamigni di proprietà dell’omonimo senatore che ha concesso allo studente Giacomo Fiorini di consultarla per la sua tesi di laurea nel 2013. L’ufficiale Bonaventura è deceduto nel 2002, per morte naturale, prima di poter testimoniare davanti alla commissione Mitrokhin. Nel 1996, l’allora presidente del consiglio Romano Prodi (quello della seduta spiritica su Aldo Moro) ha conferito a un certo Agostino Roberto Podestà il titolo di commendatore per merito della Repubblica, onorificenza che viene assegnata per “ricompensare […] lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”. Probabilmente è un caso di omonimia. Stando a Repubblica, oggi il tenente colonnello Roberto Podestà avrebbe 96 anni.

Forse un giorno gli storici riusciranno a sbrogliare questa matassa che lega Andreotti, i servizi, la massoneria e Moro; o forse rimarrà per sempre uno di quei misteri italiani dove realtà, fiction e complottismo si sovrappongono. A margine, resta la breve vita di un fuoriclasse, coi suoi titoli sopra le righe e quella prosa aggressiva di chi non ha idea di che rischi corre, o forse lo sa fin troppo bene e se ne frega.

Questo articolo è stato pubblicato la prima volta il 26 marzo 2018.