Nel 1997, dopo quasi un decennio di formulazione teorica, il filosofo e critico americano Arthur C. Danto pubblicò un libro dal titolo provocatorio: Dopo la fine dell’arte, l’arte contemporanea e il confine della storia. La teoria della “fine dell’arte”, formulata in contemporanea da Hans Belting, muove dalla consapevolezza che non ci fosse più una direzione prestabilita in cui l’arte dovesse procedere e che tutte le grandi narrazioni che l’avevano caratterizzata fino a quel momento – l’ultimo quarto del ventesimo secolo – si fossero esaurite con l’arte moderna. Gli anni Settanta videro l’arte approdare a una nuova concezione di sé: una volta liberata da fardelli ideologici, ruoli incasellanti e dogmatici, non più solo forma ma anche coinvolgimento, poteva essere realizzata in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo. “Non esiste alcuna arte più vera delle altre,” scrive Danto, “né una modalità unica in cui l’arte debba manifestarsi: tutta l’arte è ugualmente e indifferentemente arte”. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il passaggio dall’epoca moderna a quella post-moderna – o post-storica come la definì sempre Danto – ha lasciato spazio a un nuovo sistema di pratiche artistiche dai connotati ancora oggi tutt’altro che chiari e definibili, una sorta di caos primordiale che accoglie contraddizione.

Agli inizi degli anni Ottanta vengono smantellate le ultime reminiscenze delle gerarchie culturali tradizionali. Nasce il mercato dell’arte, assistiamo a un fenomeno di globalizzazione culturale, gli artisti iniziano a guadagnare bene – sono gli anni di Keith Haring, Cindy Sherman, Barbara Kruger e Julian Schnabel, solo per citarne alcuni. I prezzi aumentano vertiginosamente, il pubblico cresce e il processo di espansione artistica sembra talmente inarrestabile da far credere agli artisti che i periodi di povertà siano ormai solo un vecchio ricordo. L’idillio però dura poco, emerge presto, infatti, la consapevolezza che questo mondo dell’arte sia già in gran parte scomparso all’alba degli anni Novanta. Dopo anni di eccessi mediatici e speculazioni frenetiche sul mercato azionario, il suo crollo e la caduta delle quotazioni offrono uno spettacolo avvilente su artisti dimenticati e gallerie in fallimento. Nell’epoca delle rivoluzioni, però, l’arte si relaziona con la vita attraverso la spettacolarizzazione stessa di un’esistenza contraddittoria e dai tratti quasi drammatici, mettendo in scena una frattura.

In questo periodo particolarmente critico fu la galleria newyorkese di Barbara Gladstone, il 19 ottobre del 1991, a consacrare Matthew Barney come uno dei talenti più straordinari della scena artistica non solo americana, ma internazionale. Al momento del suo esordio, a soli 24 anni, nessun artista americano dal 1958 era riuscito a raggiungere la fama in modo così rapido. Non è un caso che i suoi lavori siano stati inclusi nella mostra Post-human di Jeffrey Deitch, una delle più significative del decennio, e nella leggendaria Whitney Biennal del 1993. Appena laureato a Yale la sua arte fondeva nuovi media tecnologici, disparate forme espressive e i più vari e contrapposti ideali artistici, come se avesse saputo risucchiare in se stesso tutte le opere d’arte più eclettiche degli anni precedenti, superandole però in completezza e ricchezza. In un momento in cui tutti sentivano l’urgenza di ricollegarsi con il mondo esterno, recuperando una relazione di “presenza” e coinvolgimento col reale, l’interesse di Barney restava legato all’immaginario e alla costruzione di una cosmogonia inimitabile di immagini potentissime, smuovendo il panorama artistico attraverso un mondo enigmatico e visionario, postumano. Nei suoi primi lavori convergono allusioni sessuali connesse alla resistenza fisica e al potenziamento della muscolatura. Il suo passato di atleta di successo, affascinante modello e brillante studente di corsi di anatomia a Yale sono aspetti autobiografici che diventeranno ricorrenti della sua opera. Rispetto al purismo di Joseph Beuys, Vito Acconci, Bruce Nauman – cui dichiaratamente si ispira – Barney non è mai assoluto, ma sempre eclettico e per questo riesce a inglobare scultura, fotografia e videoarte nella filosofia dell’arte performativa anni Settanta, entrando perfettamente in sintonia con le nuove priorità di una generazione più giovane.

L’arte di Barney è volutamente ambigua e provocatoria, incentrata sulla fluidità di genere e soprattutto sul corpo: un corpo ibrido in mutazione nel tempo, vulnerabile e conflittuale. Lo interessa soprattutto legare la sua arte a esperienze corporee profonde, vissute in prima persona come ex atleta. Molto rappresentativa è la serie Drawing Restraint, letteralmente disegno sotto sforzo, che sviluppa uno degli aspetti più interessanti della sua poetica: l’esplorazione del corpo maschile attraverso l’estremo sforzo fisico per generare uno stato ipertrofico, una sottile metafora della creazione artistica. Così come il muscolo deve incontrare resistenza, rompersi, sfaldarsi per diventare più forte nella guarigione, lo stesso vale per il processo creativo: “La forma non può materializzarsi o mutare senza lottare contro la resistenza” dichiara lo stesso Barney. Una sfida continua per lasciare un segno – la componente più elementare del disegno – mentre viene ostacolato nel compiere straordinarie imprese fisiche da rampe, pesi e imbracature.

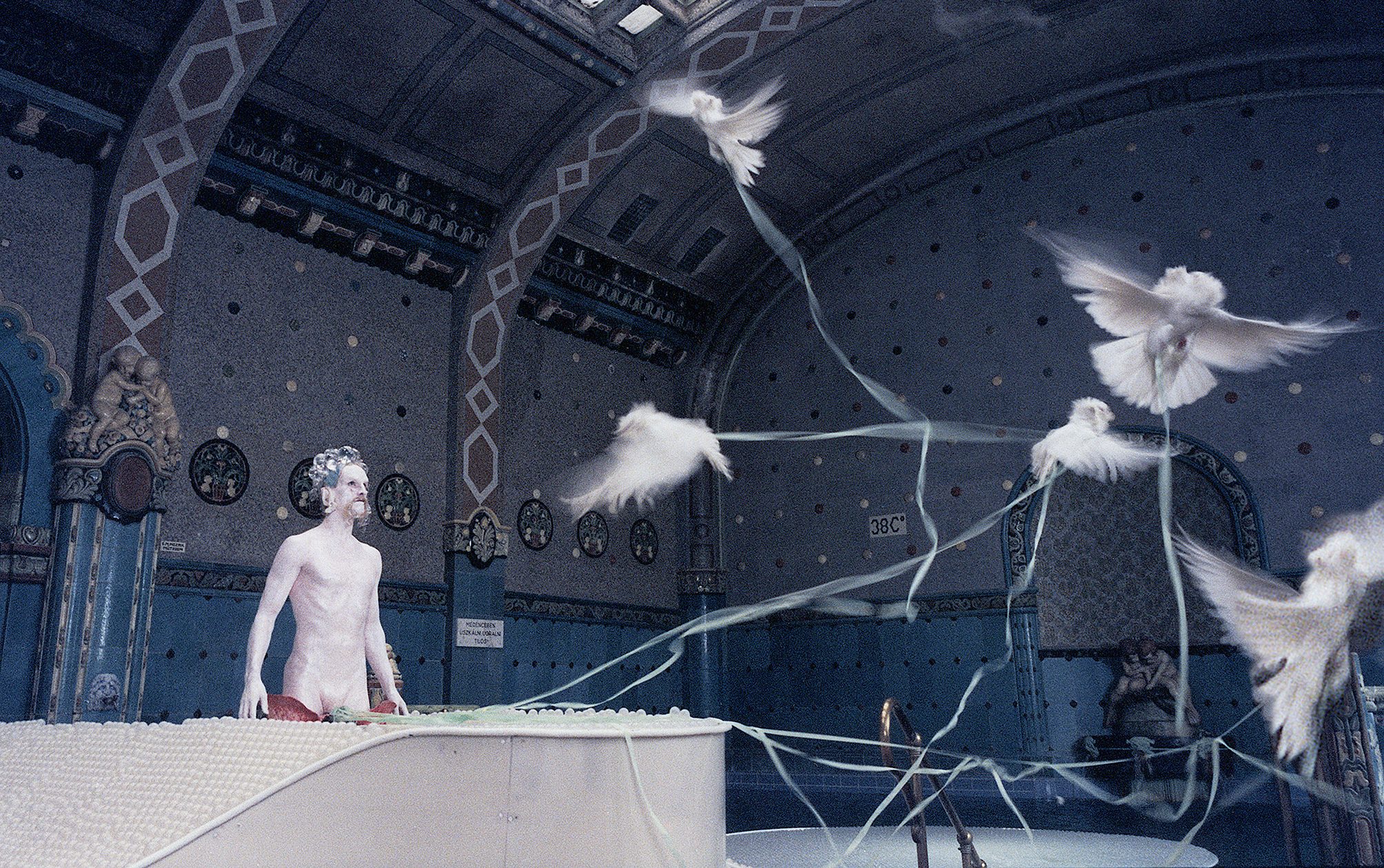

Il lungo lavoro svolto dal 1994 al 2002 culmina nell’elaborazione della la sua personale epopea, una saga monumentale composta da cinque film della durata complessiva di più di sei ore, intitolata THE CREMASTER CYCLE. Come scrive Olga Gambari, con questo ciclo “Barney ha creato l’immagine del ‘contemporaneo’, scrivendo il proprio testo sacro sulla società in corso” diventando egli stesso protagonista della sua mitologia grazie all’uso del travestimento. Tutto ruota attorno alla morfogenesi e alla pulsione primordiale che spinge l’uomo a esprimersi attraverso la mitologia, l’attività sportiva, l’arte, la danza, il sesso e la violenza. È un percorso che accompagna l’evolversi delle società e delle culture attuali, un universo di stadi, stati e metamorfosi in cui l’individuo contemporaneo, senza più un’identità stabile, forgia se stesso cambiando pelle, sesso e storia.

Il senso di questo lavoro d’altronde risiede proprio nel nome: il muscolo cremastere è proprio quello che fa alzare e abbassare i testicoli in risposta agli stimoli esterni ed è anche il responsabile del processo di differenziazione sessuale del feto nelle prime sei settimane di sviluppo (il momento di tensione in cui ancora non c’è definizione è ciò che ispira l’ultimo lungometraggio, “Cremaster 3”). I riferimenti e le allusioni alla fase embrionale della formazione degli organi sessuali si accompagnano all’idea di trasformazione e a uno stato liminale di potenzialità creativa. Ogni lungometraggio è autonomo eppure legato agli altri, in cui l’artista è al contempo ideatore, regista e attore di questo percorso arduo e contorto, dalla narrativa tutt’altro che lineare. Gli episodi intrecciano sogni, visioni, mitologia greca, rituali religiosi e massonici, cerimonie shintoiste, teatro kabuki, aspetti folkloristici e popolari, ma anche fatti di cronaca (come quello del mormone Gary Gilmore, che scelse di essere condannato a morte) e la storia di Harry Houdini. Più i riferimenti si ispessiscono, più l’opera si fa ermetica.

Non sorprende che Barney sia stato spesso definito un artista bulimico e vorace, che non ha paura di assimilare tutto e metabolizzarlo in una rivisitazione di generi cinematografici – si passa da Kubrick ai film horror e western, dalla commedia vittoriana ai musical di Busby Berkeley e le riprese di Leni Riefenstahl del Terzo Reich – il tutto infarcito con una sfida al kitsch e al cattivo gusto. Ad accreditare l’idea che il suo lavoro ambisca a una Gesamtkunstwerk wagneriana, concorre anche il ruolo della musica che gli fa da modello. La colonna sonora è infatti un collage sofisticato e citazionista, talvolta ironico, un mezzo coerente che diverrà centrale nel suo ultimo lavoro River of Fundament (2014), realizzato in collaborazione con il compositore Jonathan Bepler.

Dopo quasi trent’anni l’opera di Barney è ancora in grado di affascinarci. Molti critici, negli anni, hanno contestato le presunte sue manie di grandezza, accusandolo di aver sfruttato i propri privilegi di maschio bianco per promuovere un’arte costosa e ridicola, addirittura incomprensibile, ma la sua arte è prima di tutto un pretesto d’incontro, un mezzo per dare spazio alle inquietudini e alle tensioni della contemporaneità. L’arte, dopo la sua fine, è difficilmente etichettabile perché inclusiva e generosa: non potrebbe essere tale se non rappresentasse anche quegli aspetti più contraddittori e inquietanti che ci caratterizzano. Più che cercare di capire sarebbe importante vedere: il fascino risiede nell’impossibilità di rimanerle indifferenti. Per questo motivo Barney è stato tra gli artisti più rappresentativi dell’ultimo decennio di un secolo in fremito e rivoluzionario com’è stato il Novecento, ed è ciò di cui abbiamo bisogno ancora oggi. Il suo distacco dalla realtà si traduce in un’apparente assenza di giudizio, in un universo immaginario, sospeso tra naturale e artificiale, reale e virtuale, che può parlare del passato come del presente, e in questo modo Barney elabora una visione senza tempo forse più autentica di quanto siamo disposti ad accettare.

In copertina: Matthew Barney, The Cremaster Cycle (1996-2002)