Berkley è sicuramente la più antica e probabilmente la più famosa fra le università statali della California, lo sanno quasi tutti. Quello che invece molti ignorano è chi sia Mario Savio, di cui l’intero campus è tappezzato di riferimenti – tanto che può succedere di sedersi su quelli che, dal 1997, sono diventati ufficialmente “Mario Savio’s steps”, o può capitare di imbattersi nella trascrizione di uno dei suoi discorsi più famosi sul muro della caffetteria a lui intitolata. Mario Savio è uno dei tanti personaggi che, pur avendo rivestito un ruolo piuttosto importante nella storia del Novecento, rischiano di finire nel dimenticatoio appena si esce da Berkley, e dagli Stati Uniti.

Savio era arrivato in California nel 1963 per studiare filosofia. L’università di Berkley era già allora un ambiente stimolante, dove ogni giorno almeno 20mila studenti si impegnavano a mettere in discussione tutto ciò che gli veniva insegnato. In breve anche Savio, contagiato dall’aria che si respirava all’interno del campus, iniziò a sentirsi un membro di quella generazione che difendeva il diritto di dire la propria su tante questioni, e qualche mese dopo l’inizio delle lezioni, venne arrestato per la prima volta dalla polizia, dopo aver partecipato a una manifestazione non autorizzata per la dignità del lavoro a San Francisco. Con lui furono fermati altri 126 ragazzi. Fu uno di questi a convincerlo a partecipare, quella stessa estate, alla Freedom Summer; un’esperienza che cambiò definitivamente il suo modo di guardare il mondo.

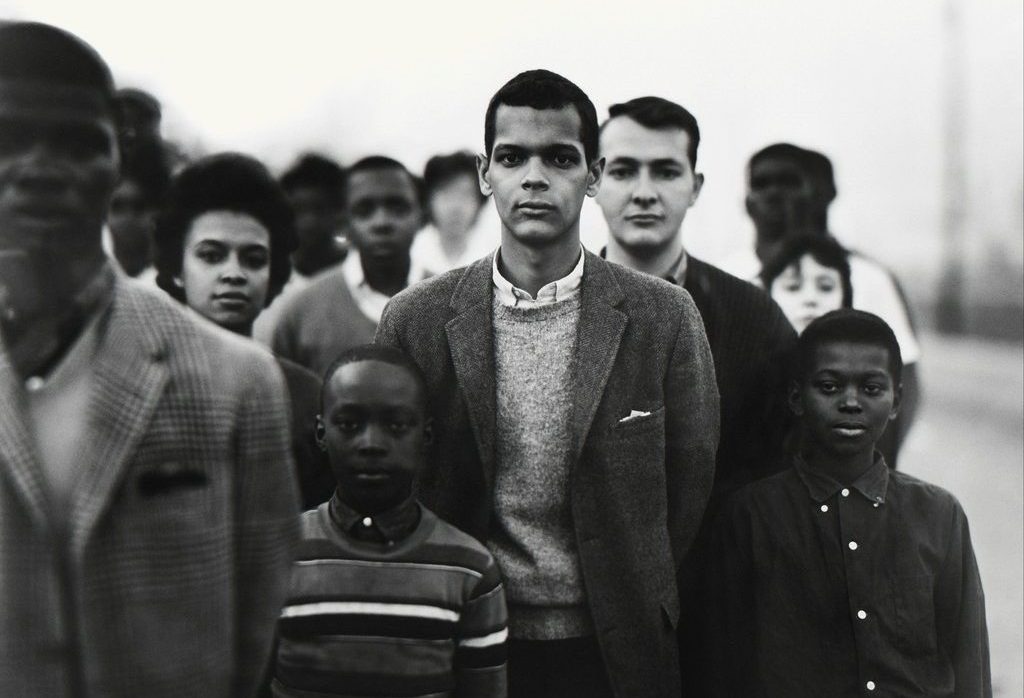

Durante i mesi estivi del 1964 Mario bussò praticamente a ogni casa del Mississippi abitata da afroamericani: il suo compito era convincerli a iscriversi, col suo aiuto, alle liste elettorali per poter votare. Furono mesi difficili e si rese conto in fretta delle difficoltà che avrebbe incontrato nella sua battaglia per dare uguale importanza alla voce di tutti. La polizia lo arrestò più volte e molti degli stessi neri che voleva aiutare si dimostrarono riluttanti a fidarsi di un bianco che sosteneva di essere un immigrato siciliano, venuto fuori da una situazione non molto più felice della loro. D’altronde Mario era alto, aveva i capelli rossicci, gli occhi chiari e l’accento del Queens: non somigliava per nulla allo stereotipo del siciliano che avevano in testa quegli americani, che ignoravano chi fossero i normanni e come fossero finiti in Sicilia.

Savio scoprì a sue spese che chi è in difficoltà di solito si rivela diffidente verso chi gli vuole dare una mano, perché non riesce a credere che qualcuno lo voglia aiutare senza mirare a qualche tornaconto. Inoltre, a complicare ulteriormente le cose ci si metteva una parte dei media e della classe politica, che già negli anni Sessanta tendeva a denigrare i giovani che si impegnavano in attività come la Freedom Summer: Mario Savio e gli altri vennero infatti disegnati da più parti come figli di papà alla ricerca di una disperata scappatoia dalla noia. Almeno per quanto riguarda Mario, però, che era realmente cresciuto in una modesta famiglia di immigrati, questa accusa non aveva fondamenti.

Alla luce di tutto questo, Savio tornò a Berkley con uno spirito diverso: sentiva di aver capito davvero cosa fossero l’ingiustizia, la tirannia e, dopo essere stato in Mississippi a spingere i neri a lottare per i propri diritti, era arrivato alla conclusione che era necessario convincere anche gli studenti a combattere per quella libertà d’espressione che l’università non voleva riconoscere loro. Come ricordò l’anno dopo, nella sua introduzione al saggio Berkeley: The New Student Revolt, quel movimento, nato per sostenere la causa dei diritti civili, finì dal 1964 per concentrarsi sui problemi dell’università, e per riflesso, della società. Nei primi mesi di quell’anno accademico a cambiare però non era stato solo Savio ma anche Berkley. Il rettore, Clark Kerr, in aperto contrasto con i gruppi politici che si andavano formando all’interno del suo ateneo, aveva dato disposizioni chiare: erano vietati i volantini, le raccolte fondi e neanche a dirlo i comizi con i megafoni. La polizia veniva autorizzata a circolare nel campus col compito di garantire che i luoghi dove doveva formarsi la nuova classe dirigente non venissero contagiati da idee “pericolose”. Kerr, al momento di comunicare la nuova linea dura dell’università, si era lasciato sfuggire che nella sua visione l’università era una fabbrica che serviva a riempire le teste vuote, per farle lavorare per il sistema.

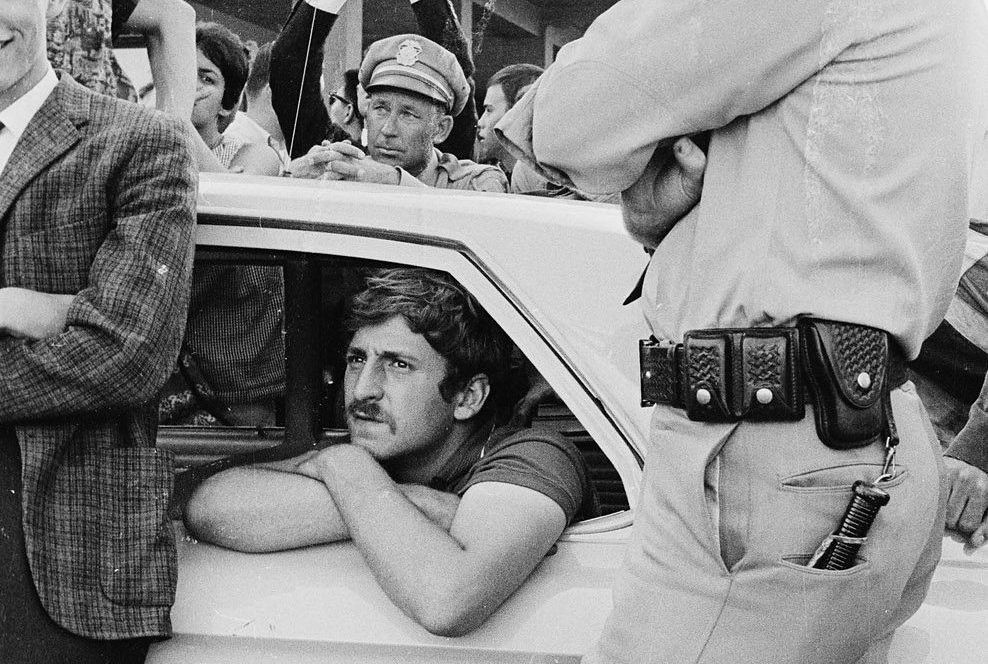

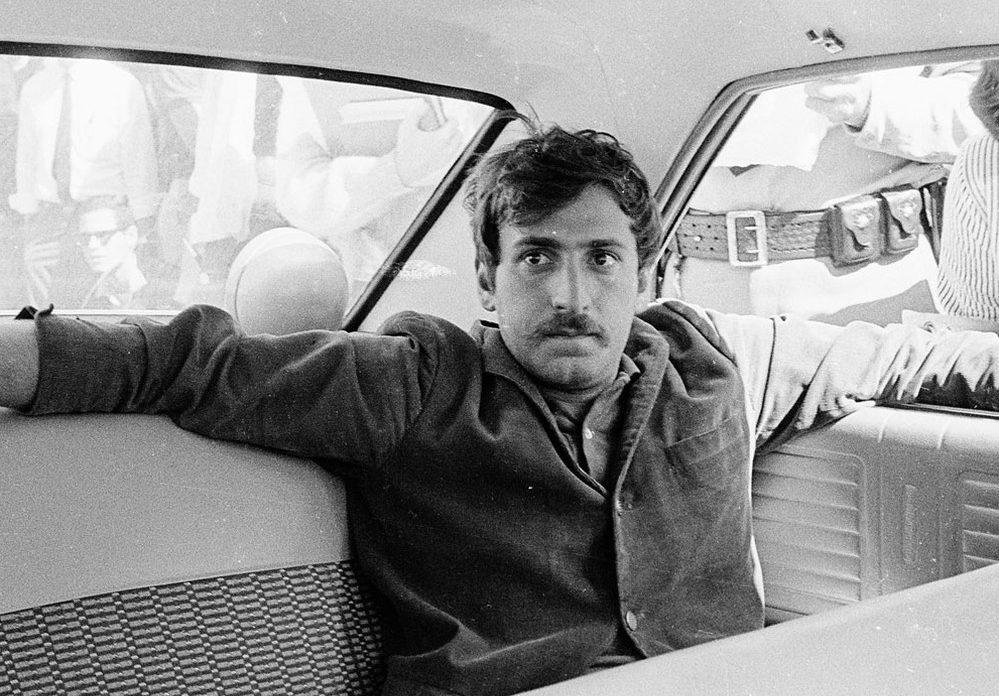

Quello che successe il primo di ottobre del 1964 fu una diretta conseguenza di un clima sempre più teso ed esasperato dal confronto tra rettore e studenti. Quel giorno Jack Weinberg, intimo amico di Mario e studente e membro attivo del CORE, un gruppo politico che si batteva per il diritto al voto dei neri negli Stati segregati del Sud, venne ammanettato e chiuso in una volante con la forza da alcuni poliziotti chiamati a sorvegliare il campus: la sua unica colpa era quella di aver allestito un banchetto pieno di libri che intendeva condividere con gli altri studenti. Quella mattina Mario Savio non si era preparato alcun discorso, e non immaginava che sarebbe finito a parlare davanti a centinaia di persone innescando, di fatto, il Sessantotto. In breve, infatti, si ritrovò tra le seicento persone che accerchiavano la volante e decise di agire. Si tolse le scarpe e salì sul tettuccio della macchina. Non si trattava più solo dei neri, degli immigrati o delle istituzioni, il discorso si era fatto più ampio, fino ad arrivare al momento di dare voce alla sfiducia e al malcontento che quei giovani stavano incarnando con le loro azioni. Ricordando quel giorno, in una delle poche interviste rilasciate in seguito, Savio disse: “Sapevo solo di doverlo fare. Era uno di quegli atti d’amore di cui parlava Kierkegaard: quelli che, quando ti guardi indietro, capisci che non potevano essere evitati”.

Nelle parole che pronunciò, andando a braccio, sul tettuccio della volante non c’era nulla di nuovo o rivoluzionario. A riascoltarlo oggi, il suo discorso appare infarcito di retorica e sembra chiaro quanto fosse, in primis, un attacco diretto al rettore. Nonostante questo, frasi forti come “Se non vi alzate in piedi per le vostre libertà siete spacciati” mantengono il loro impatto e restano ancora oggi nella memoria collettiva. In questo primo e relativamente breve sfoggio di oratoria di Savio, si intuisce anche come non fosse solo la rabbia a canalizzare il suo discorso: questo sentimento era sicuramente presente ma si trattava di una rabbia costruttiva che adesso risulta difficile da riprodurre. Quel tipo di rabbia non è più replicabile perché a mancare è soprattutto quella ferma, e forse ingenua, convinzione che esprimere in maniera chiara il proprio dissenso fosse il primo inevitabile passo per arrivare al cambiamento.

I giovani del 2018 hanno perso quell’ottimismo che animava i Mario Savio. La generazione di quel figlio di immigrati della provincia di Caltanissetta era nata letteralmente dalla guerra e ciò bastava per fargli credere che l’essere umano, dopo una tragedia così, sarebbe andato inevitabilmente verso una naturale evoluzione, guidato da ideali come giustizia ed equità. Erano gli anni in cui Martin Luther King faceva diventare slogan la frase di Theodore Parker: “L’arco dell’universo morale è lungo ma tende verso la giustizia”. In un contesto del genere il presente non era più visto come qualcosa da distruggere, perché almeno in potenza c’erano già tutti gli strumenti necessari per attuare il cambiamento. L’incipit del discorso di Savio non a caso suonava più o meno: “L’unica ragione per cui ho preso parte a questo è perché il presente mi piace molto ma mi piacerebbe fosse ancora meglio”. Quello che accadde il primo ottobre del 1964 aprì la strada alla protesta studentesca e fece diventare Mario Savio un esempio da seguire per i giovani di tutto il mondo. Lo studente della Columbia Mark Rudd, chiaramente ispirato da quello che aveva fatto Savio, qualche tempo dopo criticò duramente l’ipocrisia del rettore dell’università newyorchese aprendo una stagione di forti contrasti tra studenti e università che sfocerà, più avanti, nei fatti raccontati in presa diretta dallo studente James Kunen in The Strawberry Statement, da cui poi verrà tratto l’omonimo film simbolo del Sessantotto.

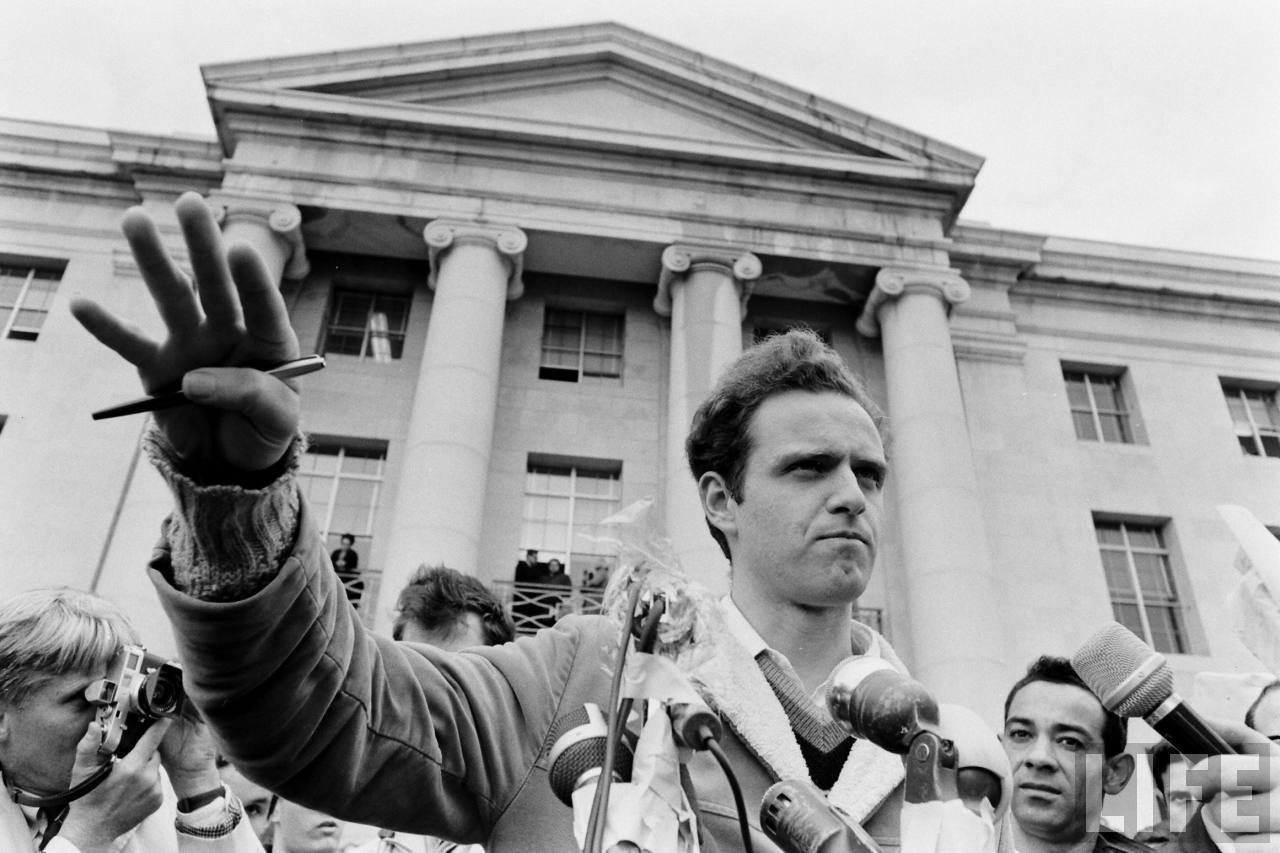

Il 2 dicembre del 1964, nonostante fosse stato sanzionato dall’università, Mario Savio si ritrovò sugli scalini che oggi portano il suo nome per arringare una folla decisamente più corposa nella nuova veste di riconosciuto leader del nascente Free Speech Movement. Stavolta il messaggio veicolato era ben più articolato e trasversale tanto da passare alla storia con il titolo “Bodies upon the Gears” (corpi negli ingranaggi). All’interno del suo discorso Savio, riprendendo le parole del rettore Kerr di qualche mese prima, evidenziava la nascita di una industria della conoscenza che girava intorno all’università e che non trattava i giovani studenti e i laureati come beneficiari finali, ma come materia prima che doveva essere raffinata per far parte dell’ingranaggio più grande. La rivolta pacifica, a cui inneggiava Savio, aveva bisogno di menti giovani che rinunciassero a farsi lavorare dall’establishment che voleva trasformarli in un prodotto finito standardizzato. I giovani, dirà Mario Savio quel giorno: “Non intendono farsi comprare dai clienti dell’università, siano essi il governo, siano l’industria, siano il movimento sindacale, siano essi chiunque!“.

Savio sentiva che il funzionamento di quella macchina di cui parlava il direttore Kerr era diventato insopportabile. La soluzione da lui prospettata era di rifiutarsi di far parte, anche solo passivamente, dall’ingranaggio. “Devi far capire alla gente che lo governa, alla gente che lo possiede che, a meno che tu non sia libero, alla macchina sarà impedito di funzionare del tutto”.

Il ragionamento di Mario Savio aveva al centro la contrapposizione tra l’università, vista come luogo dell’inquietudine, e lo studente, che si presentava come la principale forza contestatrice. Tuttavia se le parole di Savio hanno ancora questa risonanza è perché in seguito hanno assunto nuovi significati. Il titolo del discorso nasce da un’iperbole dello stesso Savio che, nel finale, si spingeva a dire: “Non resta che mettere i nostri corpi tra le ruote e gli ingranaggi, sulle leve, sull’apparato, fermare tutto”.

L’invito di Savio venne preso alla lettera dai giovani di tutto il mondo, anche se per molti la macchina da fermare non era necessariamente quella rappresentata dall’università. Il ragazzo che si parò di fronte a un carro armato in Piazza Tien An Men, o quello che si diede fuoco alla maniera dei monaci buddisti in Piazza San Venceslao a Praga per protestare contro l’occupazione della Cecoslovacchia, facevano esattamente quello che Savio aveva spronato a fare: usare il corpo per fermare gli ingranaggi del potere. Alla fine del discorso si formò un corteo, alla cui testa si trovava, oltre a Savio, anche la cantante Joan Baez che cantava con gli altri We Shall Overcome. La polizia quel giorno fu autorizzata a compiere 752 arresti e gli studenti furono inviati in diverse prigioni della California. Il caso fece scalpore e, oltre a far diventare Savio la prima icona politica di quel decennio tumultuoso, fece diventare popolarissimo il Free Speech Movement. Qualche giorno dopo, mentre Savio e gli altri erano ancora in carcere, il senato accademico della Berkley votò a stragrande maggioranza a favore della libertà di parola e di propaganda nel campus. Questo successo garantì una grossa credibilità al movimento studentesco: quello che era accaduto a Berkley certificava quanto fosse effettivamente possibile, usando le sole armi della protesta pacifica, arrivare a grandi risultati. Da lì in poi la popolarità del movimento dilagò definitivamente e venne esportato in tante università, non solo americane, trasmettendo i suoi ideali di giustizia sociale.

La celebrità di Mario Savio, diversamente da quella del movimento che aveva contribuito a creare, durò però pochissimo. Dopo quel dicembre del 1964 l’FBI lo inserì nella lista delle dieci persone più pericolose d’America e iniziò a sorvegliarlo. Anche la sua importanza per la nascita della controcultura e del movimento studentesco venne gradualmente ridimensionata da quei giovani che, in Europa, trasformarono la ribellione genuina e pacifica proposta da Savio in un fenomeno politicizzato che avrebbe portato anche effetti collaterali, come la nascita delle Baader Meinhof in Germania o le mille contraddizioni del Settantotto italiano.

Nel suo libro Rovesciare il ’68 Marcello Veneziani scrisse che quello che aveva lasciato in eredità il Sessantotto al nostro Paese era una nuova ideologia, quella dell’intolleranza permissiva. Permissiva sul piano dei valori, dei costumi e dei linguaggi, e intollerante verso chi non si riconosceva nell’ondata di liberazione e non accettava il suo modello ideologico. In Italia gli stessi ragazzi che scrivevano “Vietato vietare” da adulti aggiunsero: “I trasgressori saranno puniti a norma dell’articolo 68”. E gli anni di piombo e il terrorismo, sia rosso che nero, nacquero anche dal Sessantotto. D’altronde, come ricorda Veneziani, il Sessantotto è stata una “palestra di estremismo radicale”, anche se è bene ricordare sempre che non tutti gli estremismi sfociano automaticamente in violenza, come nel caso degli ecologisti, nati sempre in quegli anni. Se il Sessantotto ha portato in Italia anche violenza ed estremismi pericolosi il motivo è da ricercare nel fatto che nel nostro Paese, come in generale in tutta Europa, erano in tanti a credere che quella rivoluzione nata dall’insurrezione popolare che si era paventata nel dopoguerra non si era mai effettivamente compiuta.

Mario Savio morì prematuramente a 54 anni nel 1996 per problemi cardiaci, e solo recentemente è stato pienamente riconosciuto il valore storico di quello che è riuscito a trasmettere, tanto che persino il cinema e la musica hanno iniziato a tributargli omaggio. Nel film The Post, uscito l’anno scorso per la regia di Steven Spielberg, in una scena viene ricostruito un momento del discorso più famoso di Savio. Negli ultimi anni la voce dello studente italo-americano è stata spesso campionata e si può ascoltare all’interno di brani diversissimi. Per esempio, si possono sentire parti di Bodies Upon the Machine all’interno di “Wreches and Kings”, dei Linkin Park, ma anche in “Odious”, pezzo dell’olandese Angerfist, uno dei più importanti esponenti della scena techno hardcore contemporanea.

Questa tardiva riscoperta della figura di Mario Savio non deve sorprendere. Anche se il contesto storico è ovviamente differente, l’attuale presidente degli Stati Uniti non è meno contestato e contestabile di quel Richard Nixon che, alla fine degli anni Sessanta, chiamò i giovani come Mario Savio una “noiosa minoranza rumorosa”. Negli ultimi tempi anche alcuni fatti di cronaca ci autorizzano a credere che in fondo i giovani di oggi e i coetanei di Savio si somiglino nel volere le stesse cose. Qualche mese fa in Francia, nella stessa università di Parigi Nanterre, uno dei teatri del maggio 1968, gli studenti sono tornati a mobilitarsi contro le riforme dell’istruzione pensate dal governo Macron. Al Guardian una delle leader dei manifestanti, Anais Lombe, ha ammesso quanto esista un trait-d’union tra i desideri di questa generazione e i ragazzi a cui dava voce Mario Savio: “Anche se le questioni per cui ci battiamo sono differenti i giovani di oggi, come quelli del 1968, condividono la stessa voglia di essere autonomi, emancipati e riconosciuti come pari dal resto della società. Vogliamo solo che le persone ci ascoltino”.

Per spiegare quanto le parole di Mario Savio possano suonare attuali, anche a chi le ascolta a più di mezzo secolo di distanza, credo si debba ricorrere ad un altro discorso, meno famoso.

Registrato in presa diretta e poi pubblicato col titolo An End to History, questo discorso si chiudeva con l’amara presa di coscienza che i “futuri” e le “carriere” a cui i giovani venivano preparati erano “in gran parte deserti morali e intellettuali”. Quel giorno Savio esprimeva tutta la frustrazione di una generazione che si trovava di fronte a una “burocrazia impersonale” con cui era impossibile instaurare un dialogo. Eppure, oggi come allora: “The most exciting things going on in the world today are movements to change the world”, le cose più eccitanti che accadono nel mondo restano i movimenti che vogliono cambiarlo. Il problema è che il cambiamento propugnato da queste forze non è sempre positivo e oggi tende a guardare spesso più al passato che al futuro. Fascismo e comunismo hanno finito per essere confusi e amalgamati in un’oscura quanto generalista nostalgia per il passato, a causa di una progressiva indifferenza per il presente, a cui si sopravvive con un perenne senso di ingiustizia, lamento e rassegnazione. Mario Savio ci ha insegnato che il miglior modo per amare il proprio tempo è contraddirlo. Solo contestando si può crescere, ci si può evolvere. An End to History si chiudeva con l’amara presa di coscienza che i “futuri” e le “carriere” tanto ambite cui i giovani venivano preparati erano “in gran parte deserti morali e intellettuali”, ma la sensazione è che oggi peggio di allora un’intera generazione sia rimasta incastrata negli ingranaggi della macchina e che ci sia di nuovo bisogno di gente come Mario Savio, pronta a comunicare la paura di non riuscire a uscirne, ma pronta a tutto pur di provarci.