Negli anni Trenta, il mondo della moda era dominato dai francesi, che vantavano nomi come Coco Chanel, Madeleine Vionnet ed Elsa Schiapparelli, italianissima ma naturalizzata parigina. Tutti amavano e copiavano la moda d’Oltralpe, soprattutto gli Americani che in quegli anni facevano incetta di modelli parigini nei grandi magazzini Bergdorf Goodman. Tutti, anche gli italiani. E al regime di Mussolini questo proprio non andava giù.

Come poteva il fascismo dimostrare la propria supremazia in Europa ed ergersi a modello di virtù, rigore ed estetismo se i suoi soldati mettevano brutte divise di orbace e le sue donne vestivano come le disdicevoli parigine? Nel 1932, per rimediare a questo problema, venne costituito a Torino l’Ente Autonomo per la Mostra Permanente della Moda, con l’obiettivo non solo di coordinare e organizzare due mostre all’anno che esaltassero la produzione tessile italiana, ma anche di dare al settore un’impronta di orgoglio nazionalistico. Nel 1935, con l’introduzione delle politiche autarchiche mussoliniane, l’organizzazione si trasformò in Ente Nazionale della Moda. Non solo avrebbe promosso la moda italiana, ma l’avrebbe anche certificata con la “marca di garanzia”, un talloncino che provava che almeno due terzi dei tessuti utilizzati per realizzare il capo d’abbigliamento fossero prodotti in Italia. I tentativi di regolamentare il Made in Italy cominciarono così.

In tempi più recenti, per dare un inquadramento legale a questa dicitura, è stata approvata la Legge n.55 dell’8 aprile 2010, nota anche come Legge Reguzzoni-Versace, un provvedimento che ha messo stranamente d’accordo tutto il Parlamento. Secondo il testo, l’etichetta è applicabile solo a prodotti finiti “per i quali le fasi di lavorazione […] hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e, in particolare, se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.” La legge risulta però incompatibile con il diritto comunitario, e quindi non è applicabile. Dal 2010 giace in un limbo senza uscita.

Nel 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea, che ha cercato di dare una normativa comune ai Paesi europei su tutti i prodotti con l’etichetta “Made in”. Secondo la direttiva, un prodotto può essere considerato originario di un certo Paese quando l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale è avvenuta nel suo territorio. La disposizione però è poco chiara e facilmente aggirabile. In Italia, la decisione del Parlamento Europeo è stata accolta con sfavore perché non sembra tutelare a sufficienza il Made in Italy e molti ancora rimpiangono la legge Reguzzoni-Versace. Il problema del codice doganale, in realtà, non è tanto quello di non favorire il certificato di provenienza italica, ma di rivolgersi in maniera indistinta a tutti i Paesi dell’Unione, senza tenere conto della diversità e delle esigenze di ciascuno. Un Paese che non ha un’industria della moda complessa e articolata come quella italiana e non ha un heritage da proteggere e tramandare, non avrà nemmeno molto interesse a difendere il “Made in”.

Legare il Made in Italy a due sole fasi della produzione in Italia sembrerebbe non essere sufficiente. Queste, infatti, possono escludere il confezionamento con facilità. Con il rifiuto del Codice Doganale, il dibattito sulla sacrosanta tutela del Made in Italy mostra il suo lato conservatore, se non nazionalistico, e spesso sulla logica e sul buon senso sembrano prevalere slogan urlati e psicosi collettive. Per non parlare, poi, di chi legge nei regolamenti comunitari la prova del complotto dell’Unione Europea per distruggere l’Italia. Intanto nessuno si chiede come arginare il vero problema della produzione tessile in Italia, ovvero il fatto che le aziende di moda siano costrette a spostare la produzione all’estero. Inoltre l’appeal del brand “Made in Italy” spinge le aziende a cercare di ottenere l’agognata etichetta pur senza meritarsela. E così va a finire che i primi a non rispettare i principi di tale marchio siano proprio gli italiani.

Quando compriamo una t-shirt con l’etichetta “Made in Italy”, ci aspettiamo che essa sia letteralmente “fatta in Italia”. Ci aspettiamo che in un’azienda tessile del nostro territorio un operaio italiano abbia cucito la nostra maglietta. L’attuale norma però non assicura affatto che il confezionamento – la fase di taglio e cucitura del capo – venga compiuto in Italia. Anzi, la maggior parte delle volte questa operazione labour intensive, che richiede moltissima manodopera, viene eseguita laddove il lavoro costa meno, come in Est Europa, in Cina o nel Sud-Est Asiatico. Molti brand che si fregiano dell’etichetta di italianità come Geox e Bata producono le loro scarpe in Polonia, Albania, Romania e Macedonia, dove il salario minimo mensile è di circa 135€ – anche se Geox ha replicato a tali accuse dichiarando di aver applicato un nuovo codice etico per le sue aziende. Eppure, possono applicare l’etichetta “Made in Italy”.

Allo stesso modo, sebbene un prodotto possa essere fatto in Italia, ciò non significa che venga prodotto secondo alti standard qualitativi e nel rispetto dei lavoratori. È tristemente nota la condizione degli operai cinesi nel distretto di Prato, dove decine di persone vivono nelle fabbriche, dividendo una manciata di metri quadri, con turni massacranti per produrre gli abiti etichettati “Made in Italy”. Nel 2013, sette di loro morirono in una di queste ditte mentre dormivano sul pavimento. L’industria tessile di Prato, oggi una terra di nessuno dove sembrano non esistere leggi, un tempo era uno dei famosi distretti industriali che fecero grande il prêt-à-porter italiano negli anni Ottanta.

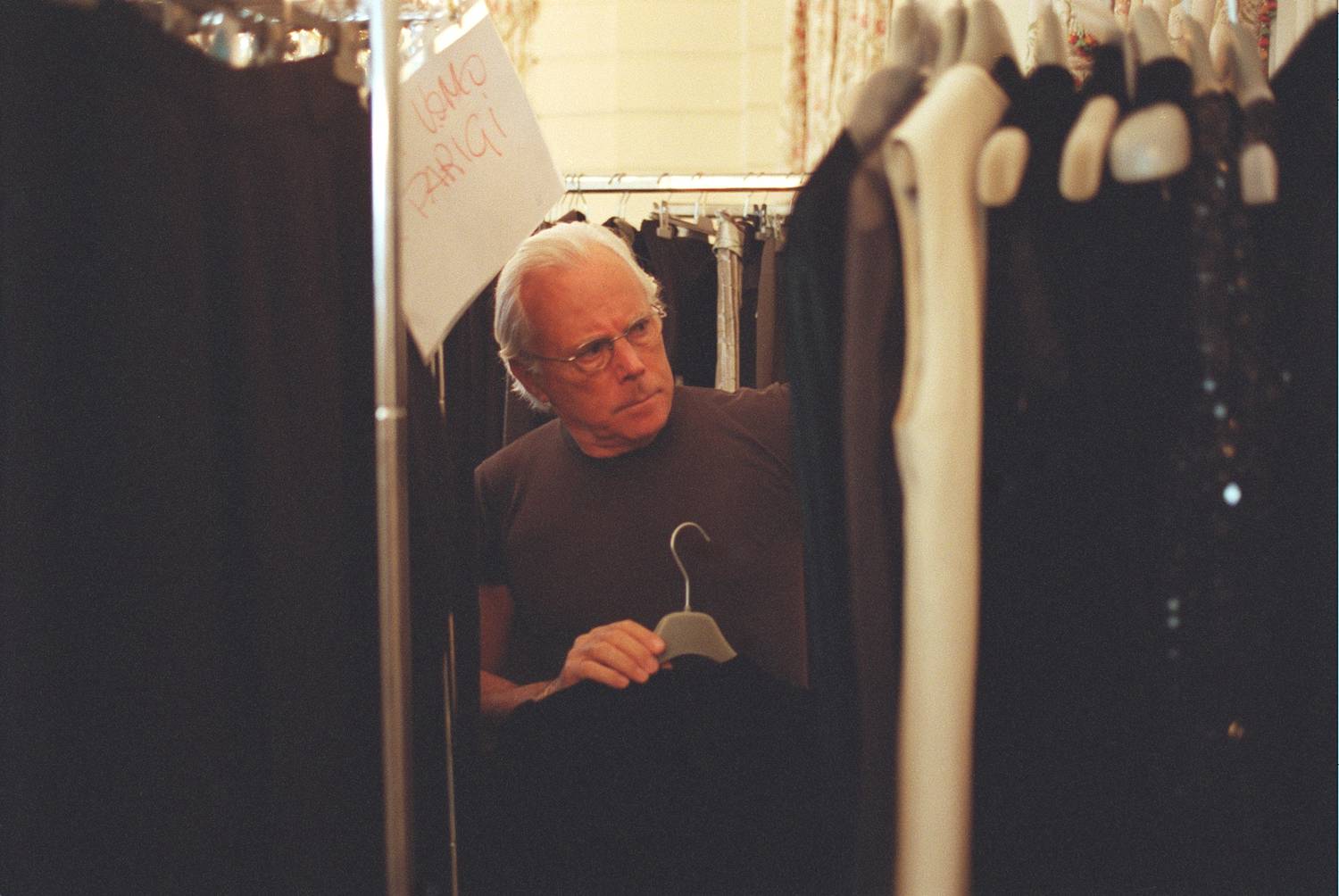

Fenomeno unico nel panorama mondiale, lo stilismo portato ad alti livelli da Valentino, Giorgio Armani e Gianni Versace, nacque non solo grazie alla loro creatività, ma anche all’appoggio dell’industria tessile italiana. Il precursore fu Giorgio Armani con il suo braccio destro Sergio Galeotti, il primo a firmare una joint venture con un’azienda, il Gruppo Finanziario Tessile, per produrre in licenza esclusiva i suoi capi. Da lì la formula fu copiata da quasi tutti gli stilisti: ciascuno si appoggiava a un’azienda di fiducia che era la stella polare del distretto produttivo e che si occupava del confezionamento. Tutte le altre fasi della lavorazione venivano eseguite per conto di terzi dalle aziende satellite della stessa zona, ottimizzando i costi e mantenendo la produzione all’interno di un manipolo di industrie compatte e iperspecializzate.

Non è un caso che uno dei primi firmatari della Legge Reguzzoni sia Santo Versace, ex deputato del Popolo della Libertà, che con il fratello Gianni e la sorella Donatella diede vita all’omonima griffe. Il modello produttivo grazie al quale la Gianni Versace S.p.a., fondata nel 1978, diventò una stella della moda e a cui la Legge guardava, oggi non esiste più. La maggior parte dei distretti industriali si è sgretolata, oppure è dominata da logiche autodistruttive e insensate come quelle di Prato. A quell’epoca invece industria e alto artigianato erano quasi una cosa sola: i tempi della moda erano meno stringenti, il mercato più semplice e l’economia in ripresa. Produrre capi di massa e di alta qualità facendo fede a tecniche artigianali non era una strategia di marketing, ma una realtà possibile.

Oggi, si preferisce delocalizzare per abbattere i costi della manodopera e a produrre i capi artigianalmente restano davvero in pochi. Se escludiamo i designer indipendenti che si rivolgono a un pubblico molto ristretto, il destinatario di queste lavorazioni di pregio è solo il mercato del lusso. È noto il caso di Brunello Cuccinelli, che vanta una produzione 100% Made in Italy di capi in pregiatissimo cachemire. Dal 2009, con il decreto Ronchi convertito nella legge 166/2009, solo chi esegue tutte le fasi della lavorazione in Italia, dal disegno al confezionamento, può apporre l’etichetta “100% Made in Italy”. Per un consumatore che ignora la legge, però, la differenza è sottile e la percezione del prodotto non cambierà molto. Quello che risulta è che il Made in Italy è, nella maggior parte dei casi, un brand che ammicca a una non meglio definita tradizione artigianale italiana che oggi non ha quasi alcun riscontro con la nostra realtà produttiva.

L’esempio concreto di come il Made in Italy sia innanzitutto brand lo ha individuato la sociologa Simona Segre Reinach, ridefinendolo come un artificio retorico che veicola una presupposta superiorità italiana nei confronti degli altri Paesi. Il settore del lusso si rivolge all’estero con la pretesa che solo gli italiani siano in grado di creare certi capolavori di moda, senza però considerare che molto di questo lusso viene prodotto offshore. Il paradosso è che la Legge Reguzzoni-Versace e gli altri tentativi simili sono, in primis, un modo per proteggere l’italianità “contro un mondo di falsari e incapaci”, soprattutto cinesi, gli stessi falsari e incapaci che producono molti degli abiti Made in Italy. Si crea una sorta di cortocircuito: non solo ai ricchi cinesi si offrono prodotti con questa etichetta creata per contrastare i falsi cinesi, ma li si abbindola anche con la retorica degli italiani santi, poeti e navigatori che tra una pizza e un mandolino fanno capolavori di artigianato. Basta farsi un giro tra le stazioni centrali della metropolitana di Milano per farsene un’idea: i giovani cinesi in vacanza sono vestiti da capo a piedi con i marchi della moda italiana, che rappresentano per loro un vero e proprio status symbol, ma è più probabile che quello che hanno indosso sia prodotto nel loro Paese che nel nostro.

Incentivare le aziende a trattenere la produzione in Italia tutelando i lavoratori e trovare un sistema per trasmettere concretamente il know-how del settore tessile è la chiave per proteggere realmente la moda italiana. Bisogna trovare il modo di trasformare il brand “Made in Italy” in una realtà produttiva che sia virtuosa e coerente con le attuali logiche di mercato, che premi le vere eccellenze e che non si adagi sulla retorica dell’artigianato. Quando il regime fascista crollò, l’Italia si trovò piena di pubblicità di lanital ma senza mutande e con le fabbriche chiuse. Il paese reale non si può ridurre a uno slogan.