Cosa intendeva veramente Hannah Arendt con “banalità del male”

DI Thomas White 15 Marzo 2019

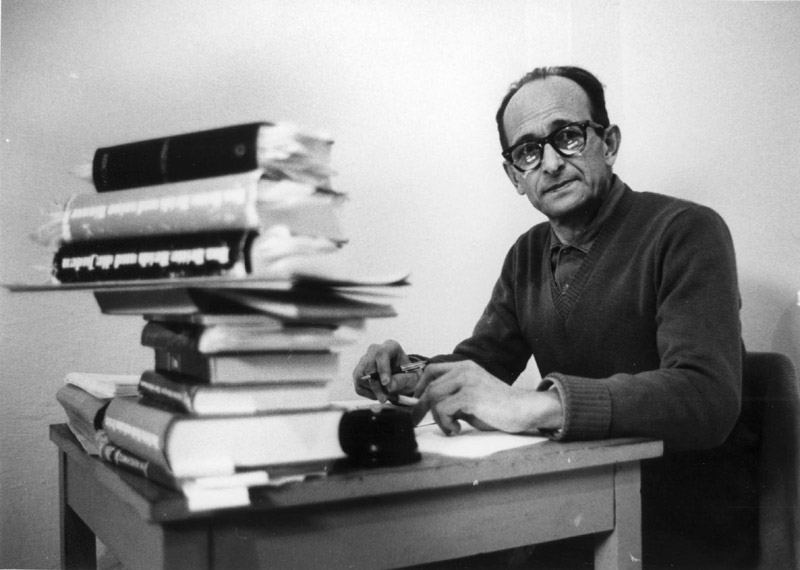

Una persona può fare del male senza essere malvagia? Era questa la complessa domanda che assillava la filosofa Hannah Arendt mentre, nel 1961, seguiva per il New Yorker il processo per crimini di guerra ad Adolf Eichmann, il funzionario nazista responsabile di aver organizzato il trasporto di milioni di ebrei – e non solo – nei campi di concentramento per la Soluzione Finale.

Arendt pensava che Eichmann fosse un burocrate ordinario, se non addirittura noioso. Uno che, stando alle sue parole, non era “né perverso, né sadico”, ma “spaventosamente normale”. Egli non agì per nessun altro motivo se non per assicurarsi diligentemente di far avanzare la propria carriera nella burocrazia nazista. Ne La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme (1963), il libro che risultò dallo studio della filosofa sul caso, Arendt arrivò a concludere che non si potesse parlare di Eichmann come di un mostro senza morale. Egli fu un uomo che compì azioni orribili, ma senza cattive intenzioni, solo per “incoscienza”, per un distacco dalla realtà malvagia dei suoi atti. Eichmann “non capì mai cosa stava facendo” a causa della sua “inabilità a pensare dal punto di vista di qualcun altro”. Mancando di questa particolare abilità cognitiva, “commise i suoi crimini in circostanze che gli resero quasi impossibile capire o sentire cosa stesse facendo di male”.

Arendt sintetizzò queste caratteristiche di Eichmann nella formula “la banalità del male”: egli non era intrinsecamente cattivo, ma semplicemente superficiale e inetto, un “joiner”, nelle parole di un critico contemporaneo, uno che“va dove tira il vento”. Era un uomo che si è fatto trascinare nel partito nazista in cerca di uno scopo o di una direzione e non in nome di una convinzione ideologica radicata. Nel racconto di Arendt, Eichmann ricorda il protagonista de Lo straniero (1942) di Albert Camus, che uccide un uomo per caso ma poi non prova alcun rimorso. Non c’è un’intenzione particolare nel suo gesto o un’ovvia motivazione malvagia; “è successo e basta”.

Non è stata questa la prima impressione, in qualche modo superficiale, che Arendt ebbe di Eichmann. Anche dieci anni dopo il suo processo in Israele, nel 1971, lei scriveva: “Restai colpita dalla evidente superficialità del colpevole, superficialità che rendeva impossibile ricondurre l’incontestabile malvagità dei suoi atti a un livello più profondo di cause o di motivazioni. Gli atti erano mostruosi, ma l’attore – per lo meno l’attore tremendamente efficace che si trovava ora sul banco degli imputati – risultava quanto mai ordinario, mediocre, tutt’altro che demoniaco o mostruoso.”

La tesi della banalità del male generò diverse controversie. Secondo i critici di Arendt sembrava assolutamente inspiegabile che Eichmann potesse aver giocato un ruolo chiave nel genocidio nazista senza avere intenzioni malvagie. Gershom Scholem, un filosofo e teologo connazionale, nel 1963 scrisse ad Arendt che la sua tesi sulla banalità del male era un semplice slogan che non gli “sembra[va] di certo il prodotto di un’analisi profonda”. Mary McCarthy, uno scrittore e buon amico di Arendt, palesò il suo totale scetticismo: “Mi sembra che tu dica che Eichmann manchi di qualità intrinsecamente umane: la capacità di pensare, la consapevolezza, la coscienza. Ma allora non è semplicemente un mostro?”

Le controversie continuano ancora oggi. Il filosofo Alan Wolfe, in Political Evil: What It Is and How to Combat It (2011), criticò Arendt per aver “psicanalizzato” – quindi evitato – il problema del “male per il male”, racchiudendo la sua definizione nella noiosa esistenza di Eichmann. Secondo Wolfe, Arendt si era concentrata troppo su chi fosse Eichmann, anziché su cosa avesse fatto. Ai critici di Arendt il focus sulla vita insignificante e banale di Eichmann sembrava un’“assurda digressione” dalle sue azioni malvagie.

Più recentemente alcuni critici hanno fatto luce su alcuni errori storiografici che Arendt commise quando disse che la sua malvagità “si sottraeva al pensiero”, come scrisse al filosofo Karl Jaspets tre anni dopo il processo, e che le impedirono di comprendere la profondità del male che albergava nel nazista. La storica Deborah Lipstadt, imputata nel processo per diffamazione ai danni del negazionista David Irving, conclusosi nel 2000, cita la documentazione rilasciata dal governo di Israele da usare nel processo. Essa proverebbe, come ha scritto Lipstadt in The Eichmann Trial (2011), che l’uso di Arendt del termine “banale” sia fallace: “Il memoir di Eichmann rilasciato da Israele per l’utilizzo nel mio processo rivela quanto Arendt si fosse sbagliata su Eichmann. È permeato da espressioni dell’ideologia nazista. Eichmann accettava e sposava l’idea della purezza della razza”. Lipstad ha fatto poi notare che Arendt non riuscì mai a spiegare perché Eichmann e i suoi colleghi avessero provato a distruggere le prove dei loro crimini di guerra – cosa che non avrebbe fatto se fosse stato così inconsapevole dei suoi crimini.

In Eichmann Before Jerusalem (2014), la storica tedesca Bettina Stangneth ha rivelato un altro lato di lui oltre a quello dell’uomo banale e apparentemente apolitico, che si comportava solamente come qualsiasi altro burocrate “ordinario” votato alla carriera. Estraendo le registrazioni audio delle interviste ad Eichmann del giornalista nazista William Sassen, Stangneth ha mostrato quanto Eichmann fosse un sedicente ideologo nazista e quanto fosse aggressivo e fortemente votato alle convinzioni hitleriane. Un uomo che non mostrò mai alcun rimorso o senso di colpa per il suo ruolo nella Soluzione Finale, un funzionario del Terzo Reich radicalmente malvagio che viveva dietro la maschera di un semplice burocrate apparentemente normale. Lontano dall’essere incosciente, Eichmann aveva molte idee sul genocidio – le stesse idee portate avanti a nome del suo amato partito nazista. Nelle registrazioni, Eichmann mostra un dualismo alla Dottor Jekyll e signor Hyde: “Sì, il ‘cauto burocrate’ ero io, proprio così. Ma… questo cauto burocrate era accompagnato da… un guerriero fanatico, che lottava per la libertà del mio sangue, che è il mio diritto di nascita”.

Ad Arendt sfuggì completamente questo lato radicalmente cattivo di Eichmann quando, dieci anni dopo il processo, scrisse che in lui non c’era segno di “ferme convinzioni ideologiche o specifiche motivazioni malvagie”. Questo non fa altro che rafforzare la banalità e la falsità della tesi della “banalità del male”. E nonostante Arendt non abbia mai detto che Eichmann fosse solo un ingranaggio innocente della burocrazia nazista, né l’abbia difeso per aver semplicemente seguito degli ordini – entrambe cattive interpretazioni diffuse delle sue conclusioni su Eichmann – i suoi critici, inclusi Wolfe e Lipstadt, non sono ancora soddisfatti.

Quindi cosa dovremmo pensare dell’idea di Arendt che Eichamann (così come altri tedeschi) fecero del male senza essere malvagi? È una domanda complessa a cui rispondere perché Arendt non ebbe mai l’opportunità di indagare il significato più ampio del male partendo dal caso di Eichmann in quanto non estese il suo studio a una più ampia indagine sulla sua natura. Ne Le origini del totalitarismo (1951), pubblicato ben prima del processo a Eichmann, Arendt disse che “È connaturato alla nostra intera tradizione filosofica non poter concepire l’idea di un ‘male radicale’”.

Anziché usare il caso di Eichmann come un modo per approfondire la tradizionale concezione di male radicale, Arendt decise che la sua malvagità fosse banale, cioè che “si sottraesse al pensiero”. Scegliendo un approccio limitato, giuridico e formale all’analisi del processo Arendt enfatizzò il fatto che non ci fosse nient’altro in gioco se non l’oggettività legale della colpa o innocenza di Eichmann. La filosofa da sola si convinse che non avrebbe mai potuto comprendere in maniera profonda la malvagità di Eichmann.

Eppure, nei suoi scritti precedenti La banalità del male, Arendt adottò una posizione opposta. Ne Le origini del totalitarismo, lei asserì che la malvagità nazista fosse assoluta e disumana, non superficiale e incomprensibile, l’incarnazione metaforica dell’inferno: “Niente come la realtà dei campi di concentramento ricorda tanto le immagini medievali dell’inferno”.

Dicendo, nei suoi scritti precedenti rispetto al processo di Eichmann, che il male assoluto, esemplificato dal nazismo, era guidato dall’intenzione audace e mostruosa di distruggere l’umanità stessa, Arendt si rifaceva al pensiero di filosofi come Schelling e Platone, che non si tirarono indietro dall’investigare gli aspetti più profondi e più demoniaci del male. Tuttavia, questa visione cambiò quando Arendt incontrò Eichmann, la cui vacuità burocratica non suggeriva una profondità diabolica, ma solo un carrierismo prosaico e l’inabilità a pensare. A quel punto, si allontanò dalle sue idee precedenti sul male morale, e naque così la “banalità del male”. Per di più, Arendt morì nel 1975: forse, se fosse vissuta più a lungo, avrebbe potuto chiarire le domande che circondano la tesi della banalità del male, che ancora oggi confonde i critici. Ma questo non lo potremo mai sapere.

Quindi non ci resta altro che la sua tesi originale così com’è. Ma perché c’è così tanta confusione? Arendt non ha mai riconciliato le sue impressioni sulla banalità burocratica di Eichmann con la caustica consapevolezza degli atti malvagi e inumani del Terzo Reich che aveva prima. Vide un funzionario come tanti altri, ma non un guerriero ideologicamente cattivo. Come la vita banale di Eichmann potesse coesistere con quell’“altro” malvagio mostruoso la tormentava. In ogni caso, Arendt non minimizzò mai la colpevolezza di Eichmann, descrivendolo più volte come un criminale di guerra, e concordò con la condanna a morte stabilita dal tribunale di Israele. Nonostante le motivazioni di Eichmann fossero, per lei, oscure e sfuggenti, le sue azioni da genocida non lo furono. Alla luce dei fatti, Arendt vide davvero il vero orrore della malvagità di Eichmann.

Questo articolo è stato tradotto da Aeon.