Nei giorni scorsi la Procura di Caltanissetta ha portato alla luce il presunto intreccio di interessi fra parti dello Stato – forze dell’ordine, guardia di finanza e servizi segreti – esponenti dell’imprenditoria e della criminalità organizzata. A rendere il tutto ancora più inquietante c’è il fatto che – come già successo nel caso Helg – Antonello Montate, ex presidente di Sicindustria consigliere per Banca d’Italia e membro dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati, era anche brillante paladino dell’antimafia.

Il giudice di Caltanissetta con l’accusa di associazione per delinquere, corruzione, violenza privata, violazione di segreto d’ufficio, accesso abusivo a sistemi informatici. Reati che, secondo l’accusa, nascondono un’attività di spionaggio e dossieraggio messa in atto per coprire le “disponibilità economiche occulte impiegate per foraggiare esponenti di rilievo della scena politica siciliana”, nonché i “qualificati rapporti” con i mafiosi della sua terra d’origine. L’indagine su Montante si è inizialmente mossa sul reato di concorso esterno in associazione mafiosa. La procura non ha però raggiunto elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, . Una vicinanza che comunque fa sorgere più di qualche dubbio sul ruolo di Montante. Per gli inquirenti, infatti, “è dimostrato” che l’imprenditore “abbia goduto della protezione degli esponenti di Cosa nostra nello svolgimento dell’attività imprenditoriale.”

La notizia di un’inchiesta per reati di mafia nei confronti del paladino dell’antimafia nissena era già stata data nel febbraio 2015 da Attilio Bolzoni su Repubblica. E oggi si scopre che proprio a causa di quell’articolo, qualcuno ha effettuato un “accesso” al sistema centrale del ministero dell’Interno per verificare i carichi pendenti del giornalista, insieme a un controllo fiscale e a una “lettura” dei suoi conti correnti. È stato anche pedinato, mettendo indirettamente a rischio i suoi familiari. Tutte azioni che sembrerebbero volte a intimidire chi aveva osato “mettere i bastoni fra le ruote” di Montante. Non solo. Lo stesso Bolzoni riferisce che nell’archivio nascosto nella casa dell’ex vice presidente con delega alla legalità di Confindustria nazionale, è stato ritrovato un foglio anonimo, datato novembre 2015, che accusava il giornalista di essere lui stesso membro della mafia. Un ottimo modo, tipicamente siciliano, di screditare un avversario. Nell’inchiesta c’è anche il nome dell’ex governatore della Regione Sicilia: quel Rosario Crocetta anche lui ariete delle lotte contro la mafia, oggi

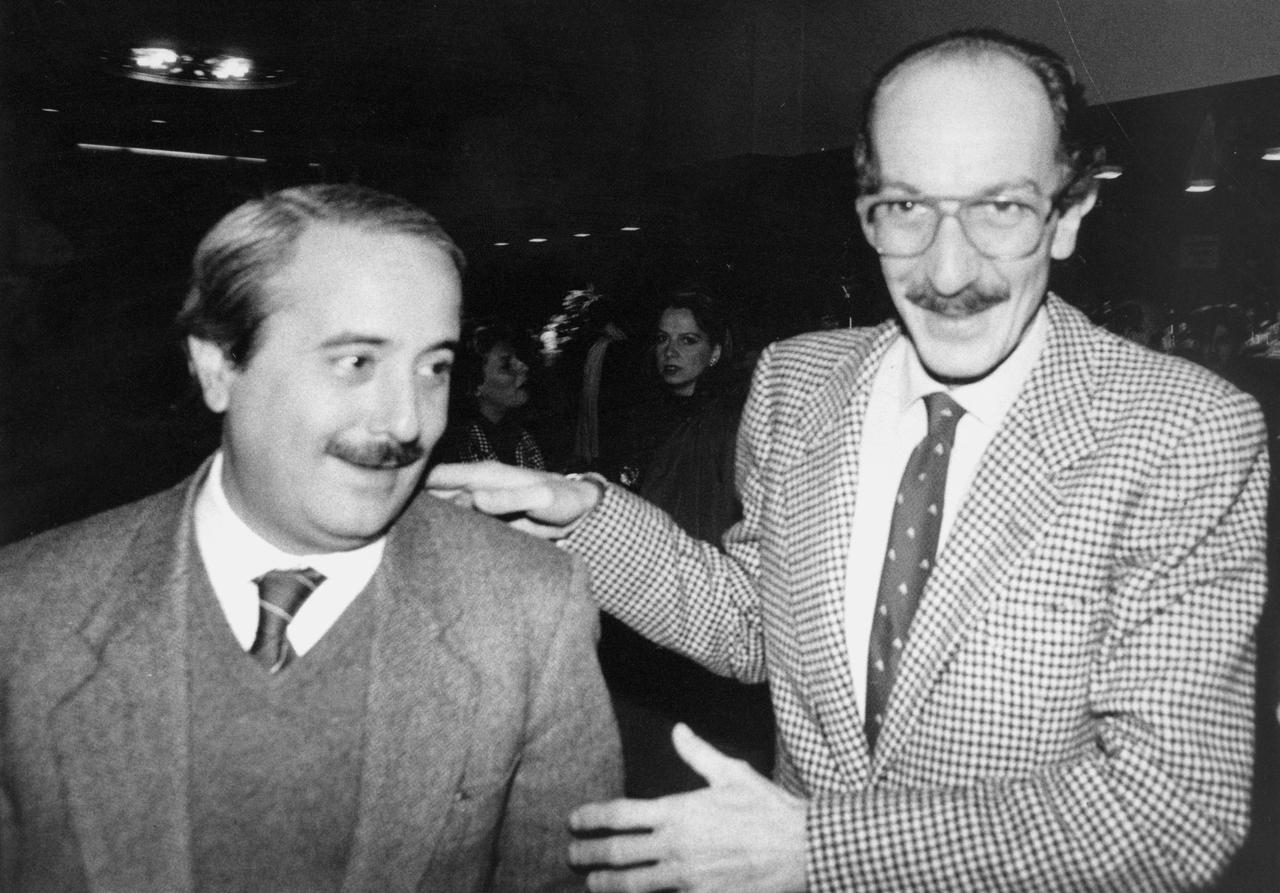

Così, a distanza di 25 anni dalla morte di Giovanni Falcone si conferma la validità della sua visione del rapporto Stato-Mafia: “Non esistono ‘terzi livelli’ di alcun genere, che influenzino e determinino gli indirizzi di Cosa Nostra […] Cosa Nostra però, nelle alleanze, non accetta posizioni di subalternità; pertanto, è da escludere in radice che altri, chiunque esso sia, possa condizionarne o dirigerne dall’esterno le attività […] Cosa Nostra ha tale forza, compattezza e autonomia che può dialogare e stringere accordi con chicchessia mai però in posizioni di subalternità.” Se oggi questo concetto ci sembra naturale, non era così 29 anni fa. Falcone veniva ferocemente attaccato per queste considerazioni. Allora si preferiva l’idea dell’esistenza di una cupola da iperuranio composta da lupi mannari che nel buio delle stanze segrete muoveva le fila dei destini italiani, e che sfruttava la mafia per propri scopi. Una teoria questa che permetteva di affibbiare le colpe di Cosa Nostra a “l’uomo nero”, la cui identità mai si sarebbe scoperta. E in questo modo si annullavano le responsabilità di chi apparentemente non faceva parte di quel terzo livello. Affermare che la colpa era di un organo superiore permetteva di scagionare tutti gli altri: chi è stato? È stato l’uomo nero.

Falcone rigettò per tutta la vita quest’idea complottista. Anche nell’ultima intervista della sua vita, rilasciata il 19 maggio (quattro giorni prima della strage di Capaci) a Giovanni Marino per l’inserto di Repubblica Napoli “La Galleria del Giovedì” in cui si parlava delle mafie. Il colloquio, pubblicato il giorno seguente alla strage sull’edizione nazionale di Repubblica, è stato poi ripreso fra gli altri anche dal Wall Street Journal. “Cosa nostra è autonoma rispetto alla politica. Il rapporto è alla pari. In parecchie occasioni addirittura di superiorità del boss sul colletto bianco.” Dichiarazioni come questa sono valse al giudice le diffidenza e gli attacchi di molti, specie fra politici e magistrati.

In tal senso lo scontro fra Leoluca Orlando e Falcone è probabilmente il più significativo. Il sindaco della primavera palermitana – rieletto nel 2012 e ancora oggi in carica – si scagliò più e più volte contro Falcone. È famosa la puntata di Samarcanda del maggio 1990, dove Orlando lanciò le accuse peggiori: “Falcone,” disse, “ha una serie di documenti sui delitti eccellenti ma li tiene chiusi nei cassetti. Io sono convinto che dentro i cassetti del Palazzo di Giustizia ce n’è abbastanza per fare chiarezza su quei delitti.” Stava accusando il giudice, neanche troppo velatamente, di proteggere i pezzi grossi. E così divenne epocale uno slogan di Orlando: “Il sospetto è l’anticamera della verità.” Peccato che di verità Orlando non ne azzeccò manco mezza.

Come in occasione del fallito attentato all’Addaura. Gerardo Chiaromonte, defunto presidente dell’Antimafia, commentando le reazioni ai fatti del 20 luglio 1989, quando la scorta del magistrato ritrovò sulla spiaggia davanti la sua abitazione una borsa con 58 candelotti di esplosivo, scrisse anche che “i seguaci di Leoluca Orlando sostennero che era stato lo stesso giudice a organizzare il tutto per farsi pubblicità”. Era questo il livello delle accuse che venivano mosse a Giovanni Falcone.

Intervistato da Klaus Davi nel 2008, il sindaco di Palermo ha commentato così le vicissitudini con il giudice: “C’è stata una difficoltà di comprensione con Giovanni Falcone… Ma ridirei esattamente le stesse cose, dicendo che io ho fatto la mia parte e lui ha fatto la sua parte.” Superfluo spiegare quali siano state le reciproche parti.

Ma gli attacchi più insopportabili, li ricevette proprio dai suoi colleghi. Furono troppi i magistrati che a più riprese accusarono Falcone di soffrire di manie di protagonismo, di non essere indipendente dal potere politico, e addirittura di non essere così ferrato sul tema Mafie. Tutti questi attacchi – inutile ribadirne l’infondatezza – erano dettati unicamente dall’invidia. E il non uso del condizionale non è un caso, ma una scelta. L’episodio che tutti, o quasi, ricordano è quello del 19 gennaio 1988, quando mentre si dava per scontata la nomina di Falcone a nuovo consigliere istruttore di Palermo, il Csm gli preferì Antonino Meli seguendo il criterio dell’anzianità. Ne L’assedio di Giovanni Bianconi vengono riportate alcune dichiarazioni dei componenti del Csm, incentrate sul problema “Falcone giudice famoso”. Scrive Bianconi che bisognava nominare Meli per dare il buon esempio: che nessuna toga si azzardi a raggiungere la notorietà – neanche se questa viene raggiunta grazie ai risultati ottenuti, primo fra tutti, contro la mafia. Il problema, insomma, non era la mafia diventata famosa grazie a omicidi, stragi e traffici illeciti; il problema era la fama di chi la mafia la combatteva. Umberto Marconi ci tenne a dichiarare che “Accentrare tutto in figure emblematiche, pur nobilissime, è di certo fuorviante e pericoloso. Si trasmoda nel mito, si postula una infungibilità che non risponde al reale, mortifica l’ordine giudiziario nel suo complesso.” Stando a queste parole, la nomina di Falcone a giudice istruttore avrebbe mortificato l’intera magistratura. A Palermo addirittura c’era chi esultava per la sua sconfitta. E così Marcantonio Motisi, consigliere istruttore aggiunto, dichiarava: “La mafia la combattono i giudici non il singolo giudice istruttore […] Se fosse stato scelto Falcone non avrei esitato un attimo a dimettermi.” Intanto Meli stravolse il metodo di lavoro e di assegnazione dei fascicoli dell’ufficio Istruzione di Palermo, rendendo in sostanza impraticabile il lavoro del pool antimafia. Situazione che Paolo Borsellino decise di denunciare in una doppia intervista a Repubblica e a L’Unità, creando un caso diplomatico che finì davanti al Csm, che per l’ennesima volta si pronunciò contro Falcone.

Nel 2016 si sono celebrati i 25 anni della Direzione Nazionale Antimafia, istituzione fondamentale per la lotta alla criminalità organizzata. Un vanto per il sistema giudiziario italiano, almeno oggi, perché quando Giovanni Falcone ne propose la creazione i magistrati italiani la ritenevano il male assoluto. Il 2 dicembre 1991, infatti, l’intero corpo dei magistrati scioperò “contro Cossiga, Falcone e la sua superprocura”. Giacomo Conte, giudice istruttore a Palermo, definì il progetto “quanto di più deleterio sia stato pensato in tempi recenti”. Nel notiziario trimestrale di Magistratura democratica del dicembre 1991, la nuova Direzione Nazionale Antimafia veniva definita come “una grave lesione alle prerogative del Parlamento e all’indipendenza della magistratura”, e si prospettava un “disegno di ristrutturazione neoautoritaria”. Fu scritta addirittura una lettera pubblica, indirizzata teoricamente al Guardasigilli: “Ci accomuna la convinzione che lo strumento proposto sia inadeguato, pericoloso e controproducente […] fonte di inevitabili conflitti e incertezze.” Seguivano 60 firme di colleghi. Era il 23 ottobre 1991.

Di certo non fu d’aiuto a Falcone la sua decisione di accettare l’invito del Guardasigilli Claudio Martelli per dirigere gli Affari penali al Ministero. L’obiettivo del magistrato – la creazione di nuovi strumenti come la procura nazionale antimafia – gli valse l’accusa di tradimento e megalomania da parte degli stessi ambienti che oggi commemorano Falcone come un vessillo di loro proprietà. Così il giudice si ritrovò al centro di una guerra fra magistratura e politica, diventando il pretesto per lanciare accuse da un versante all’altro.

Ovviamente non potevamo mancare i giornalisti. Il Giornale di Napoli ammoniva: “Dovremo guardarci da due Cosa Nostra, quella che ha la Cupola a Palermo e quella che sta per insediarsi a Roma.” Su Repubblica del 9 gennaio 1992 Sandro Viola scriveva: “Falcone è stato preso da una febbre di presenzialismo […] Scorrendo il suo libro-intervista, s’avverte l’eruzione d’una vanità, d’una spinta a descriversi, a celebrarsi, come se ne colgono nelle interviste del ministro De Michelis o dei guitti televisivi. La fatuità fa declinare la capacità d’autocritica. Solo così si spiegano le melensaggini del suo libro.” Il 12 marzo 1992, due mesi prima della strage di Capaci, Alessandro Pizzorusso su L’Unità ci teneva invece a spiegare: “Falcone superprocuratore? Non può farlo […] Fra i magistrati è diffusa l’opinione secondo cui Falcone è troppo legato al ministro per poter svolgere con la dovuta indipendenza un ruolo come quello di procuratore nazionale antimafia.” Sul Resto del Carlino, nello stesso giorno, si giunse a sostenere che secondo il Csm “la sua fama di magistrato antimafia è semplicemente usurpata.”

Falcone passò gli ultimi mesi della sua vita a difendersi dalle accuse che gli rivolgevano a turno politici, giornalisti e magistrati, e ad attendere la nomina a capo della Superprocura, una nomina che non sarebbe mai arrivata. Due giorni dopo la strage, Ilda Boccassini, che insieme a Falcone aveva lavorato all’inchiesta “Duomo connection”, pronunciò parole durissime contro i suoi consessi: “Voi avete fatto morire Giovanni Falcone, voi con la vostra indifferenza, le vostre critiche. Non potrò mai dimenticare quel giorno a Palermo, due mesi fa, quando a un’assemblea dell’associazione magistrati le parole più gentili per Giovanni, soprattutto da sinistra e da Magistratura democratica, erano di essersi venduto al potere. Mario Almerighi lo disse, ‘Falcone è un nemico politico’. E un conto è criticare la superprocura, un conto è dire – come il Csm, i colleghi, gli intellettuali del fronte antimafia – che Falcone era un venduto, una persona non più libera dal potere politico. […] E l’ultima ingiustizia Giovanni l’ha subita proprio dai giudici di Milano, la rogatoria per lo scandalo delle tangenti gliel’hanno mandata senza gli allegati. Mi telefonò e mi disse: ‘Che amarezza, non si fidano del direttore generale degli affari penali’. C’è tra voi chi diceva che le bombe all’Addaura le aveva messe Giovanni o chi per lui. Abbiate il coraggio di dirlo adesso, e poi voltiamo pagina. Se pensate che non era più autonomo, libero, indipendente, perché andate ai suoi funerali?”

Purtroppo, quanto riportato in questo articolo non è frutto di un’opinione. Sarebbe bello: ci si potrebbe così illudere che Falcone si sbagliasse quando sosteneva che in questo Paese “per essere credibili bisogna essere ammazzati“. Si potrebbe, forse, pensare che alla fin fine Falcone fosse un egocentrico, oppure sostenere che la colpa di tutto sia solo ed esclusivamente dei “cattivi”, di quelli che “si vede subito che sono cattivi”. E invece, purtroppo, di opinioni o supposizioni in questo articolo ce ne sono poche. I continui attacchi al giudice del maxiprocesso, il primo uomo dello Stato ad aver vinto una battaglia contro Cosa Nostra, oltre a essere verità storica è anche una verità giudiziale. Una verità che come tutte le cose in questo Paese è arrivata troppo tardi. Il 6 maggio 2004, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha scritto nella sentenza di condanna per l’attentato dell’Addaura: “Non vi è dubbio che Giovanni Falcone fu sottoposto a un infame linciaggio – prolungato nel tempo, proveniente da più parti, gravemente oltraggioso nei termini, nei modi e nelle forme – diretto a stroncare per sempre, con vili e spregevoli accuse, la reputazione e il decoro professionale del valoroso magistrato. Non vi è alcun dubbio che Giovanni Falcone […] fu oggetto di torbidi giochi di potere, di strumentalizzazioni a opera della partitocrazia, di meschini sentimenti di invidia e gelosia (anche all’interno delle istituzioni stesse) tendenti a impedirgli che assumesse quei prestigiosi incarichi i quali dovevano, invece, a lui essere conferiti.”

Una verità, questa, che troppe persone fra quelle che oggi si prodigano in sperticati elogi di Giovanni Falcone non ricordano. O fanno finta di non ricordare, soprattutto il 23 maggio.