Il 10 giugno 1924 era un martedì, e Roma era sotto una cappa di caldo. La massima quel giorno aveva toccato i 28,6 gradi all’ombra e 43 al sole. Un clima simile a quello di oggi, che ti fa venir voglia di andartene al mare, come tutti. Io invece sono al Flaminio.

La parte di più antica costruzione di questo quartiere è un rettangolo compreso tra il Tevere, il ministero della Marina e Piazza del Popolo, ai piedi del Pincio. Oggi ospita molti uffici, ma negli anni Venti del secolo scorso era una zona prettamente residenziale, profumata di rose e di bouganville, destinata all’alta borghesia. All’angolo con il ministero c’era, e ancora c’è, il villino della famiglia Caproni. Ci abitava la figlia del famoso costruttore di aeroplani, che aveva sposato l’altrettanto celebre tenore Tito Schipa. Nelle vicinanze avrebbe preso casa, in cerca di tranquillità, Falcone Lucifero, ministro della Real Casa. A metà di via Mancini sorgeva anche Villa Hélène, la casa-atelier dello scultore americano Hendrik Christian Andersen, che oggi è un museo.

Al civico 6 di via Pisanelli (nel 1924 era il 40), si trovava invece una delle due eleganti palazzine ad uso abitativo progettate dall’architetto Ghino Venturi, in uno stile noto come barocchetto romano.

Giacomo Matteotti abitava con la moglie Velia e i tre figli al quarto piano dal gennaio del 1923 ed è proprio da questo portone che era uscito intorno alle 16 di quel 10 giugno.

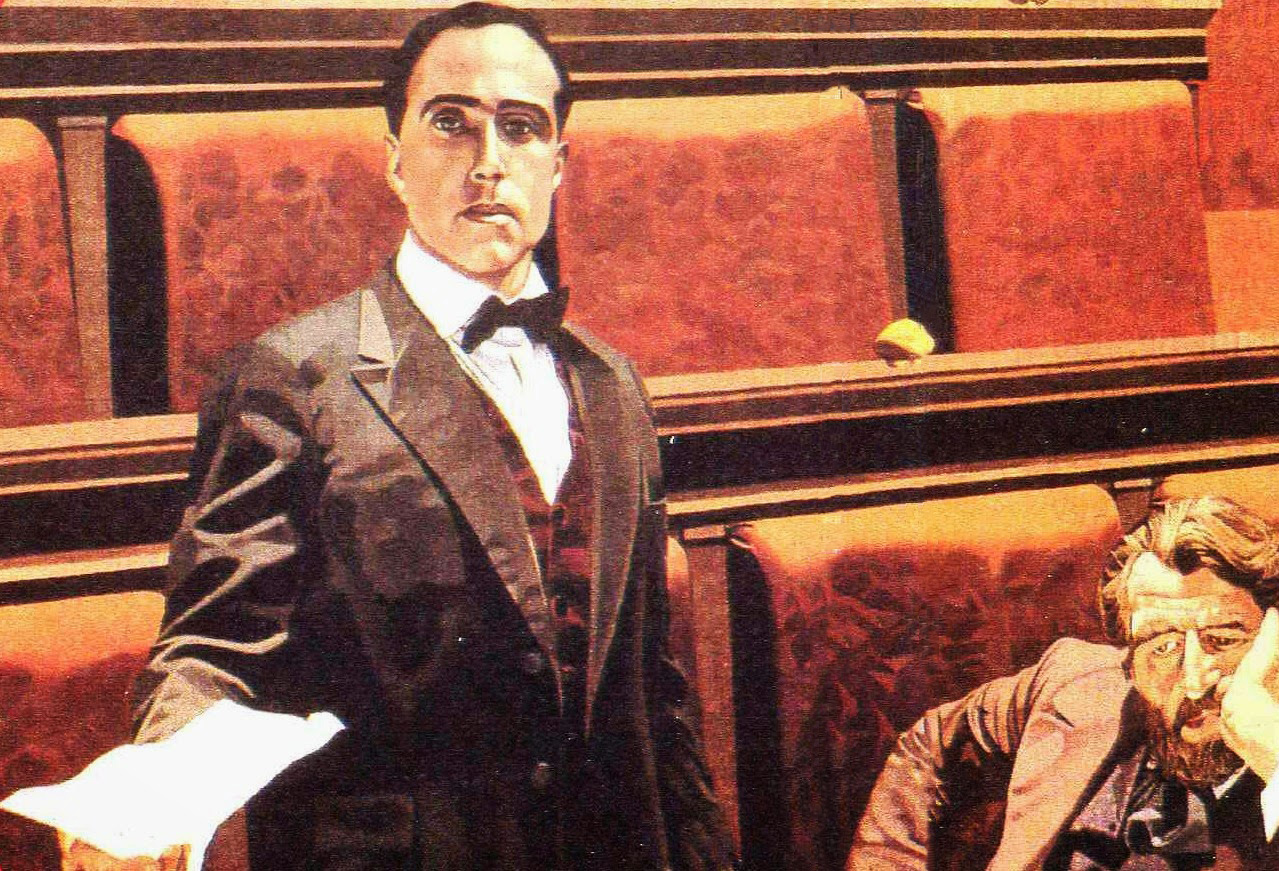

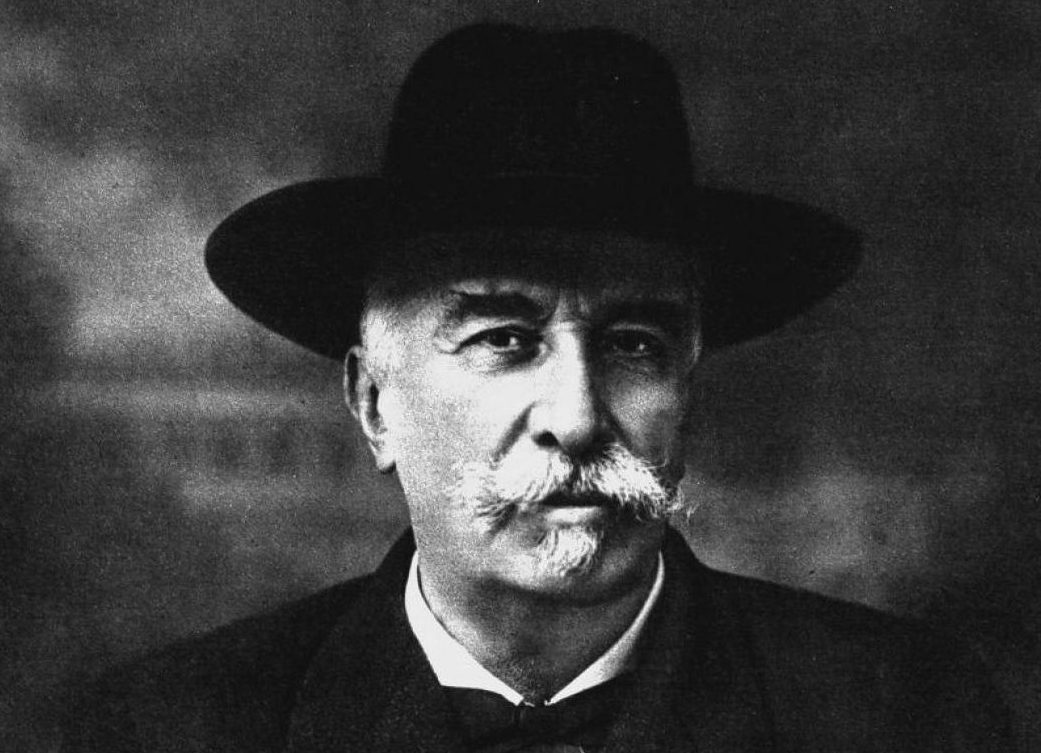

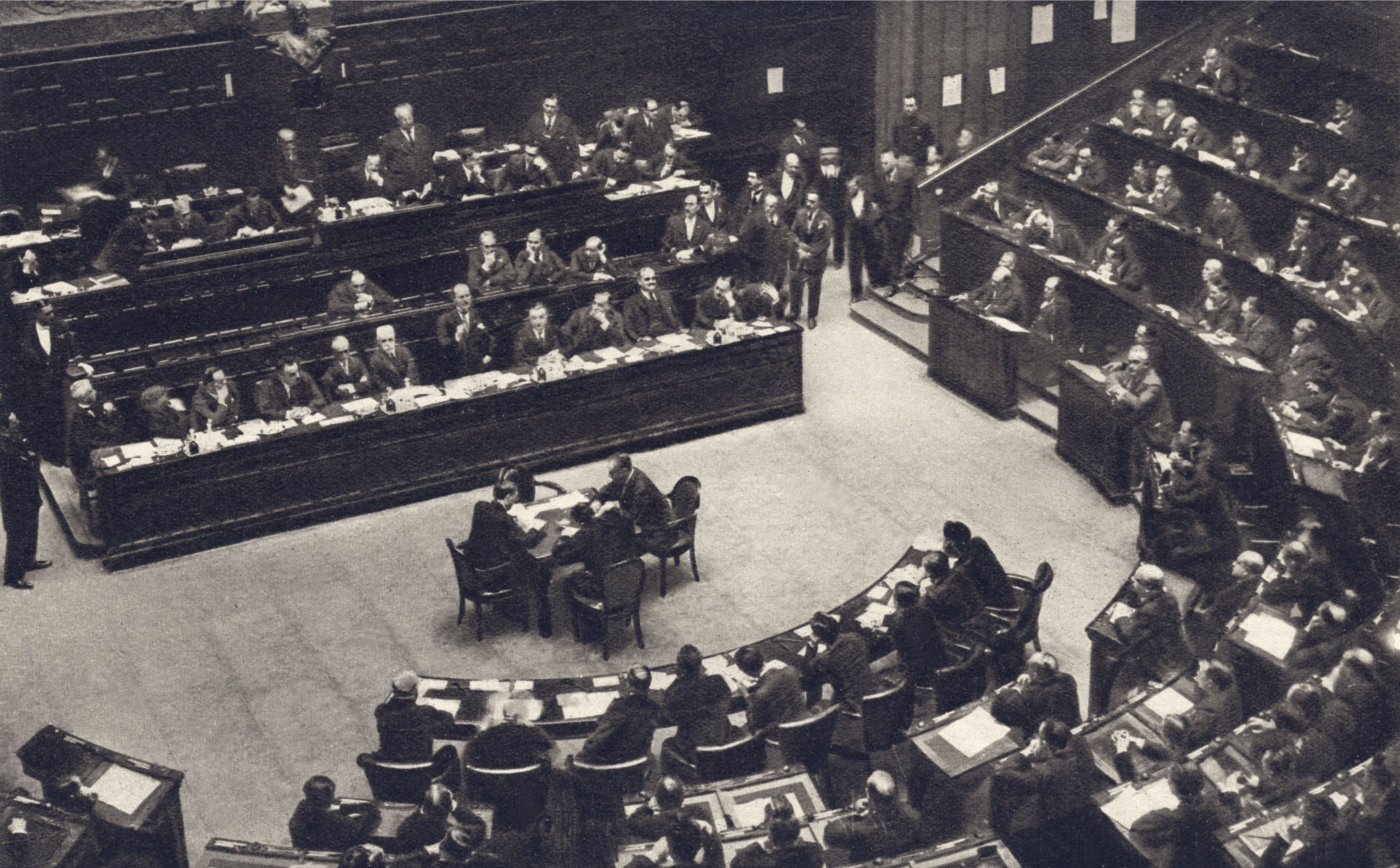

Trentanove anni, Matteotti era un leader socialista in ascesa, anzi, si può dire che fosse già arrivato, anche grazie alla sua assoluta intransigenza. Capo del Partito Socialista Unitario, era già al secondo mandato parlamentare. Da capo dei socialisti del Polesine, nella provincia di Rovigo, grazie ai suoi discorsi infervorati era diventato una delle figure più note di Montecitorio. Aveva lanciato accuse di incompetenza, incapacità e corruzione praticamente contro tutti i presidenti del Consiglio con cui aveva avuto a che fare, da Nitti all’ormai anziano Giolitti, da Bonomi a Facta. Non risparmiava nessuno, e infatti erano pochi a trovarlo simpatico, a parte i suoi compagni di partito. Giolitti non poteva sentirlo neppure nominare. I liberali lo detestavano. I Repubblicani non lo amavano. Dopo la marcia su Roma, il suo bersaglio preferito divenne Benito Mussolini. I fascisti lo ricambiavano con un odio schietto, e con argomenti che oggi definiremmo populistici: “Il milionario onorevole Matteotti, che potrebbe essere grato al fascismo di avergli salvato le terre dall’esproprio bolscevico,” scriveva il 24 maggio 1924 Il Popolo d’Italia, diretto dal fratello del Duce, “Non può perdonare al fascismo di avergli stroncato la carriera di arrivista.”

Quel pomeriggio di giugno Matteotti aveva salutato con un cenno il giovane carabiniere che piantonava l’ingresso da quando le minacce contro di lui erano diventate molto insistenti, aveva imboccato via Mancini. All’angolo con il Lungotevere Arnaldo da Brescia, a circa duecento metri da casa, lo attendevano una Lancia Lambda nera e gli uomini che lo avrebbero ucciso. Il nome che ha questo tratto di Lungotevere ci porta in una Roma lontanissima da quella di oggi, dove si discute se Giorgio Almirante meriti l’intitolazione di una strada. Quando la Questione Romana era ancora aperta – l’avrebbe chiusa Mussolini nel 1929 con i Patti Lateranensi – Giunte Comunali di mangiapreti avevano dedicato un tratto del Tevere a un eretico bruciato vivo dal Papa, come Arnaldo, e una via del centro storico a una parricida come Beatrice Cenci. Una Roma in cui le auto erano ancora talmente rare che una Lancia Lambda, nera, lunga, con l’abitacolo riservato all’autista separato da quello dei passeggeri non passava inosservata.

La sera prima del sequestro, mentre la banda faceva sopralluoghi, l’auto aveva insospettito il portiere di uno stabile, che aveva annotato il numero della targa. Nel 1924 quel tratto di Lungotevere era uno stradone sterrato, e sugli argini del fiume spiccava già un’opera pubblica completamente inutile, la rampa dello scalo fluviale, costruita alla fine dell’Ottocento, quando il Flaminio pareva destinato a zona industriale. Ma negli anni Venti la gente d’estate la usava per fare il bagno nel Tevere, come avevano fatto anche Adelchi e Eliseo, due giovani impiegati, che proprio dopo essere usciti dalle acque si trovavano in un ottimo punto di osservazione per assistere al sequestro di Matteotti.

Già in questo tratto tra la casa e il Lungotevere incontriamo un primo mistero di quel giorno, che non è mai stato chiarito, e forse non lo sarà mai. Matteotti, che vestiva un elegante completo sartoriale grigio a righe rossicce, e ai piedi calzava scarpe scamosciate bianche, non indossava né il gilet né il cappello. La mancanza del gilet è veniale, forse è una concessione al caldo opprimente. Incomprensibile però che non avesse il cappello, come confermò Assuntina, la sua cameriera. Nel 1924 nessun uomo del suo ceto sociale, tanto meno un onorevole e capo di partito, usciva di casa senza cappello. Questa mancanza potrebbe aiutare a spiegare un ulteriore mistero: il perché la moglie Velia non avesse denunciato immediatamente la scomparsa del marito, ma avesso atteso la tarda mattinata del giorno dopo. L’unica ipotesi plausibile è che i due avessero litigato, e lei, non vedendolo tornare, avesse pensato che si era fermato a dormire in un albergo vicino alla Camera, come aveva fatto in altre occasioni.

Di sicuro quello di Matteotti è uno dei sequestri meglio documentati della storia. Ad assistere, da diverse angolazioni e da distanze molto ridotte, furono otto diversi testimoni, tra cui i due impiegati Adelchi ed Eliseo. Tutti concordano nel dire che furono in quattro a gettarsi su Matteotti, a sferrargli uno o più pugni, a sollevarlo per le braccia e per le gambe e a caricarlo a forza sulla Lancia. Altrettanto sicuro è che Matteotti sia morto a bordo della Lambda. Durante il tragitto, avrebbe avuto una perdita di sangue dalla bocca e sarebbe spirato nel giro di qualche minuto. Ma questa è la versione dei sequestratori. Il loro capo era un fiorentino nato nel Missouri da mamma inglese, Amerigo Dùmini. Uno che si presentava così: “piacere, Dùmini, otto omicidi,” anche se in realtà Matteotti è stata la sua unica vittima. Gli altri membri della sua banda, tutti foraggiati da Dùmini, che pagava il loro pernottamento a Roma in un modesto albergo e i loro pranzi in trattoria, erano ex arditi di guerra, delinquenti e fanatici, chi con alle spalle un fallimento in tribunale, chi inguaiato con la giustizia.

A noleggiare in un garage privato la Lambda del sequestro era stato Filippo Filippelli, direttore di un giornale fiancheggiatore del regime, Il Corriere italiano. Grazie alla targa annotata dal portiere e ai testimoni, la Polizia era riuscita ad arrestare Dùmini e quasi tutti i membri della banda nel giro di qualche giorno. Nella valigia di Dùmini, che stava lasciando Roma in treno, c’era ancora un brandello di pantalone insanguinato di Matteotti. Gli inquirenti però non si erano fermati lì. Mentre il corpo di Matteotti ancora non si trovava, erano finiti nei guai anche Cesare Rossi, capo dell’ufficio stampa di Mussolini alla presidenza del Consiglio, Aldo Finzi, sottosegretario agli Interni e il capo della polizia Emilio De Bono, ex quadrunviro. Mussolini li aveva scaricati tutti come capri espiatori.

Dopo il sequestro la Lambda era stata vista per l’ultima volta a Ponte Milvio. Anzi, la penultima: l’ultimo a vederla fu un uomo a cavallo nei pressi del Lago di Vico, verso sera. Probabilmente è a causa di questa testimonianza che anche il cadavere di Matteotti, come quello di Moro, fu cercato in un lago. Il corpo, spogliato e privato di tutti gli effetti personali, era stato seppellito in una macchia della tenuta della Quartarella, sotto una manciata di terra. Dùmini e complici avevano tentato di scavare una buca più profonda, ma avevano solo attrezzi di fortuna trovati all’interno dell’automobile, ovvero una lima e un cric. Il corpo venne trovato il 16 agosto, tre mesi dopo il sequestro. Ormai erano rimasti lo scheletro e qualche brandello, davvero poco per l’anatomopatologia dell’epoca. Collocati in una cassa, i resti vennero portati via dai carabinieri.

Su quello che è successo quel pomeriggio ci sono due scuole di pensiero: la prima sostiene che l’incarico di Dùmini, emanato dal Duce, fosse di eliminare Matteotti per impedire che denunciasse, documenti alla mano, la corruzione del regime e dei suoi vertici – l’ipotesi più accreditata è che si trattasse di tangenti da una compagnia petrolifera inglese, in cambio del diritto di sfruttare il petrolio italiano. La seconda sostiene che la squadraccia avrebbe dovuto limitarsi a punire con una bastonatura Matteotti dopo l’infuocato discorso del 30 maggio, in cui aveva chiesto di invalidare le elezioni politiche vinte dai fascisti, ma che la situazione fosse sfuggita di mano. Per decenni la tesi della premeditazione ha avuto maggior fortuna, e non è difficile capire perché: chi aveva il coraggio di esplorare la preterintenzionalità veniva tacciato di revisionismo, se non di simpatia per il regime.

A favore della premeditazione c’è un bizzarro episodio: poche settimane prima del delitto, a Matteotti era stato concesso il passaporto per l’Austria, che fino a quel momento gli era sempre stato negato. La squadra di Dùmini doveva approfittare del viaggio in treno per eliminare Matteotti. Un’ipotesi che non sarebbe dispiaciuta ad Agatha Christie, che nel 1933 ha scritto Murder on the Orient Express. Matteotti comunque non partì mai per Vienna. Mercoledì 11 giugno la Camera riapriva i battenti e si sarebbe discusso l’esercizio provvisorio; il deputato non avrebbe mai mancato all’appuntamento. Contro la premeditazione resta in ogni caso un’obiezione molto robusta. Se l’obiettivo era uccidere Matteotti, perché esporsi all’inutile rischio di un sequestro? Non era sufficiente una sventagliata di mitra? Cinquant’anni dopo, la stessa domanda si sarebbe riproposta a proposito di Aldo Moro. L’unica spiegazione è che, prima di eliminare Matteotti, i sicari volessero impadronirsi del suo dossier, la cui esistenza è solo ipotetica: non solo non è mai stato trovato, ma non ci sono neanche prove convincenti che sia stato fatto sparire.

A favore della “lezione finita male” ci sarebbe la dinamica del delitto: l’uso di un automobile a noleggio, con tanto di targa in vista, l’uccisione a bordo che lascia incancellabili tracce di sangue, l’assoluta inadeguatezza della sepoltura. Un paio di notti prima del delitto il basista della banda era stato fermato davanti alla casa di Matteotti. A trovarlo sospetto non era stata la polizia, ma i fascisti del quartiere che fanno la ronda notturna, al comando del cavalier Arturo dell’Aquila. Se l’era cavata perché era riuscito a convincerli di lavorare per la Questura. Sono tutti aspetti che fanno pensare che si trattasse di una banda di sprovveduti; eppure, secondo i sostenitori della premeditazione gli uomini di Dùmini avrebbero dato deliberatamente prova di sgangheratezza, proprio per schivare l’accusa. Sempre per questa ragione avrebbero agito a ridosso dell’infuocato discorso del 30 maggio: perché l’opinione pubblica pensasse che lo avevano fatto sull’impulso della vendetta, anziché per far sparire il misterioso dossier. L’unico modo per uscirne è sondare un paio di vecchie storie dimenticate che ritengo non abbiano ricevuto finora l’importanza che meritano e che soprattutto non sono state messe in relazione tra loro e con il delitto.

La prima è ambientata a Roma nell’ottobre del 1923, quando la banda Dùmini mise a segno un altro sequestro. La vittima era sempre un onorevole, l’avvocato Ulderico Mazzolani. Mazzolani, che stava indagando su lucrosi traffici di residuati della Grande Guerra su cui pezzi grossi del fascismo lucravano, così raccontò nel 1947 la sua aggressione: “Non ebbi alcuna velleità di resistenza. Presi la cosa allegramente (…) Furono cortesissimi. Andammo in un luogo deserto, credo dove ora è piazza Mazzini o nei pressi, e mi fecero bere un bicchiere di olio di ricino. Non l’avevo mai preso. Bevvi tranquillo; poi sorridente presi la pipa per fumare. Dùmini allora me la chiese, dicendomi: ‘La prendo per ricordo’ (…) La cosa si svolse in termini amichevoli.”

Secondo i ricordi di Dùmini, Mazzolani non conservò affatto questo perfetto aplomb, ma di sicuro la cosa finì lì. Mazzolani non solo non denunciò, ma smise anche di infastidire i fascisti.

La seconda storia risale al 12 marzo 1921, dunque a tre anni prima del delitto, e riguarda di nuovo Matteotti. Nelle lotte che dividevano gli agrari del Polesine, i grandi proprietari terrieri dai coloni, Matteotti naturalmente era con questi ultimi. Anzi, con queste ultime, perché molte erano donne. Il 10 marzo di quell’anno aveva denunciato con un discorso gli episodi di brutale violenza compiuti dai fascisti locali contro i coloni, su mandato dagli agrari. La risposta dei suoi avversari era stata un ultimatum che lo invitava a presentarsi di persona per dare prova delle sue accuse, ammesso che ne avesse il coraggio. Due giorni dopo Matteotti aveva raccolto la sfida, e si era recato da solo nella sede degli agrari di Castelguglielmo. “Non appena egli ebbe varcata la soglia padronale attraverso doppia fila di armati,” racconterà il giornalista Piero Gobetti, “gli sono intorno furenti, le rivoltelle in mano, perché s’induca a ritrattare (…) e dichiari che lascerà il Polesine.” Al rifiuto, lo caricarono a forza su un camion e lo portano in un luogo appartato. Quel che accadde dopo Gobetti preferì non raccontarlo, e per questo dobbiamo lasciare la parola a un altro esponente socialista di primo piano, Carlo Silvestri, che deporrà al secondo processo contro la banda, nel dopoguerra. Il processo era simulato, e i fucili per l’esecuzione erano caricati a salve. Poi “Lo obbligarono a calarsi i pantaloni e gli insinuarono [un] pezzo di candela che bruciò e scottò le natiche, mentre intorno si svolgeva una sarabanda.” Anche se Matteotti lo smentì in pubblico, l’episodio è però stato confermato dal suo avvocato, nel dopoguerra.

È assolutamente impossibile che tre anni dopo, quando si trovò sequestrato per la seconda volta nella sua vita, Matteotti non abbia ricordato il suo drammatico episodio di Castelguglielmo. Pur di sfuggire, aveva sicuramente tirato fuori tutte le energie che aveva, al punto da infrangere con un calcio il vetro che separava l’abitacolo dall’autista. Una reazione a cui gli uomini di Dùmini non erano preparati. Come ha scoperto l’italianista Enrico Tiozzo, appassionato del caso e capofila della “scuola preterintenzionale”, Matteotti aveva una circonferenza toracica di 77 centimetri, una misura che è inferiore alla taglia XS per adulti di oggi. Se non si fosse fatto confezionare dal sarto gli abiti, avrebbe dovuto indossare indumenti infantili. Due suoi fratelli erano morti giovani di tubercolosi, e lo stesso Matteotti ne aveva probabilmente sofferto nel 1915. Al contrario, i suoi aggressori erano giovani e forti. Questo spiegherebbe la perdita di sangue dalla bocca. È questa la verità di quel giorno? Nessun complotto, nessun dossier, nessun martire. Soltanto un pugno tirato male?

Camminando verso Ponte Matteotti, si sente il cigolio delle ruote di un tram. Quando Matteotti è stato rapito, avevano appena cominciato a costruirlo per unire il Flaminio al quartiere Prati, e per molti anni si è chiamato ponte del Littorio. Qualunque sia la ragione per cui Matteotti morì, l’esito è noto. Un delitto che altrove avrebbe fatto cadere il regime, qui finì col renderlo più forte. Se nel Paese ci furono dolore e cordoglio, furono di una minoranza. La maggioranza degli italiani decise di fidarsi comunque di Mussolini, che in un celebre discorso alla Camera si assumeva l’intera responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto era avvenuto.