Nel 1977 Roma era una polveriera. Le cronache degli anni Settanta raccontano di una città sofferente, piegata dal terrorismo, esercitato da organizzazioni dalle visioni politiche eterogenee, e privata del suo ruolo di capitale italiana. In questo contesto di sangue e paura che caratterizzava la Capitale, l’Estate Romana fu uno spartiacque politico, una zona “neutrale”, pacifica, nel clima di conflitto che aveva alienato i cittadini dalla loro stessa città. Un evento culturale, apparentemente fine a stesso, che funzionò come strumento per ricucire il fragile apparato sociale della capitale prima e del resto del Paese poi, permettendo ai cittadini di riappropriarsi, in modo del tutto “autarchico”, di quegli spazi che da quasi un decennio erano diventati i teatri di guerra degli anni di piombo.

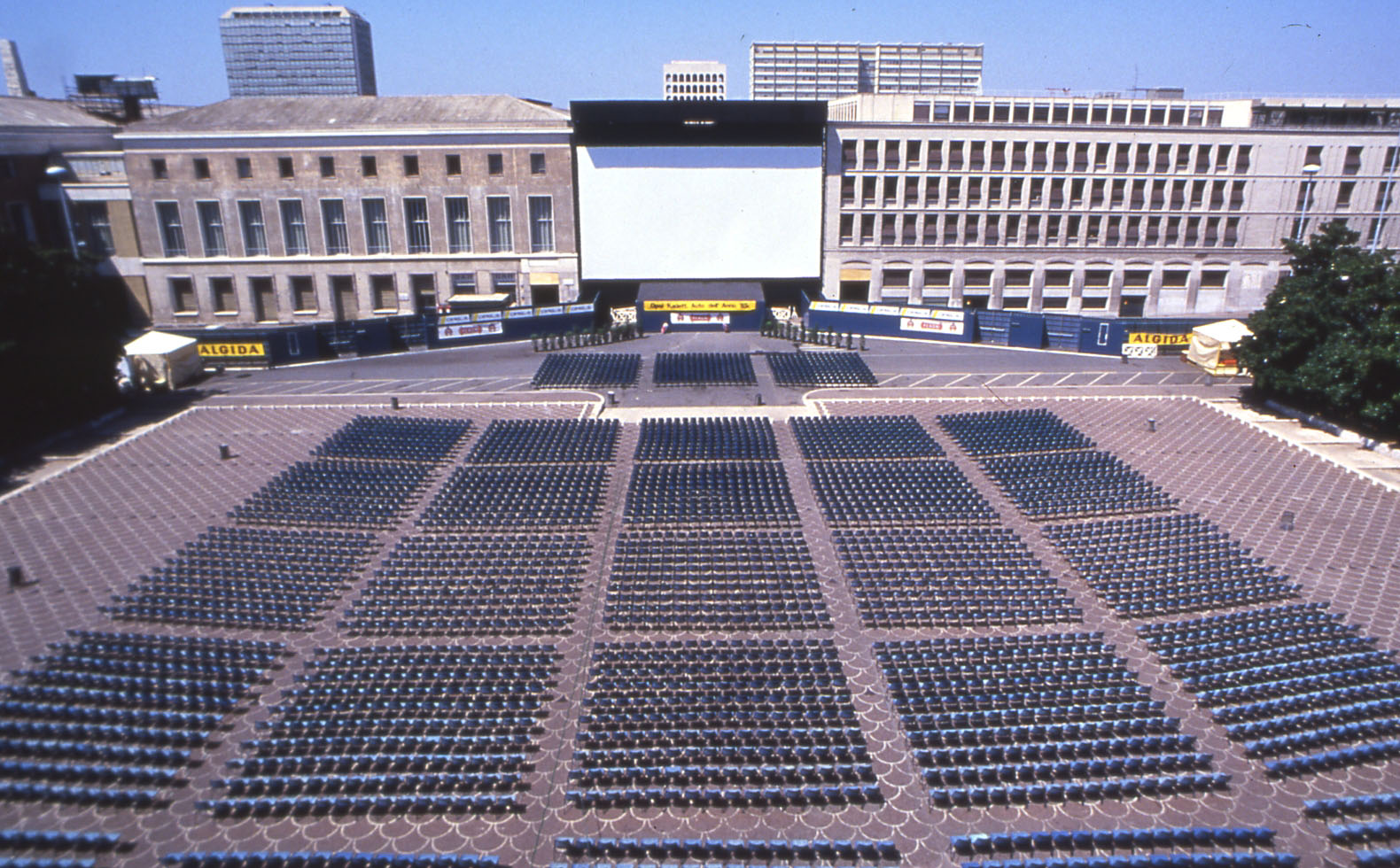

L’intenzione alla base dell’Estate Romana – promossa dal giovane assessore alla cultura del tempo, Renato Nicolini, e dal sindaco Giulio Carlo Argan – era quella di organizzare una manifestazione culturale popolare in grado di portare le masse davanti a palcoscenici di pregio, quali furono la Basilica di Massenzio, o i Fori Imperiali negli anni a seguire, per assistere a eventi su larga scala, permettendo un dialogo interclassista assolutamente inedito per la società italiana di quegli anni. Gli studenti, la borghesia e il proletariato si trovarono così a condividere la stessa piazza, gli stessi spazi che erano stati destinati alla lotta fino a poco prima. Fu proprio la “popolarità” dell’Estate Romana a conferirgli un carattere politico che prescindeva la mera manifestazione artistica e culturale, e grazie a cui riuscì a far scendere le persone in piazza, nonostante la paura e il clima di terrore dettato dalle innumerevoli stragi di quegli anni. Questo determinò il suo successo e la sua portata, tutt’altro che effimera – come l’aveva al tempo definita qualcuno.

Nel 1977 il timore dei romani era d’altronde più che giustificato. Dopo dieci anni di terrorismo e lotta armata, quell’intero anno nello specifico fu caratterizzato da eventi terribili: a marzo due militanti dei Nuclei Armati Proletari, un’organizzazione terroristica di estrema sinistra, uccidono l’agente di polizia Claudio Graziosi, meno di un mese dopo durante alcuni scontri alla Sapienza muore l’agente di pubblica sicurezza Settimio Passamonti, nel mese di maggio, nel pieno di una manifestazione dei Radicali, muore la studentessa Giorgiana Masi, colpita da un proiettile vagante. Ogni giorno i quotidiani formulano bollettini di guerra da cui emergono morti e feriti, e il numero di questi ultimi viene aggiornato continuamente. Per chiarire il contesto in cui si innestava l’Estate Romana basti pensare che solo un anno dopo, nel 1978, proprio a Roma ci fu uno degli eventi più emblematici di quegli anni e al contempo più traumatici per la nostra coscienza nazionale: l’agguato di via Fani, compiuto dalle Brigate Rosse per uccidere la scorta di Aldo Moro e sequestrare il politico democristiano.

Senza dubbio, da un punto di vista sociale, l’Estate Romana fu “liberatoria”, specialmente nei confronti del clima d’assedio in cui viveva la città, non solo nell’anno della sua ideazione – quando alla Basilica di Massenzio esordiva con Senso Luchino Visconti – ma anche negli anni a seguire, durante i quali, in una sorta di tour metafisico, si cercò di accompagnare i romani attraverso i quartieri della loro città, talvolta oltrepassandone i confini fisici, come per il Festival internazionale dei poeti a Castel Porziano, o con il Parco centrale di Franco Purini e Laura Thermes, nell’edizione del 1979: una manifestazione divisa in quattro “set”, quattro spazi temporanei dislocati al di fuori delle mura aureliane.

Oggi l’idea di una manifestazione pubblica in cui venivano proiettati film, spesso anche molto “popolari”, come nel caso della primissima Estate Romana, potrebbe sembrare quasi banale, tutt’altro che pionieristica, ma al tempo Roma non aveva una politica culturale, se non quella strettamente legata alla tradizione o alla propaganda di partito. Se pure esisteva una vita culturale, essa si svolgeva nei teatri, o in sordina nei cineclub, al tempo popolarissimi, tra gruppi ristretti di individui, spesso associati da idee politiche ed estrazione sociale. Massenzio fu un successo proprio perché emulava l’esperienza dei cineclub, costringendo gli appassionati a recarsi in piazza, e ad aprirsi alla vita culturale, invece che chiudersi tra persone che la pensavano allo stesso modo.

L’Estate Romana si dimostrò capace di mutare le modalità e le intenzioni della divulgazione artistica e dell’intrattenimento, prestandosi come una forma di cultura in grado di scavalcare la normale concezione, a tratti gerarchica e sicuramente classista, del sapere – a Massenzio, che è un po’ il luogo spirituale di nascita dell’Estate Romana, non a caso si proietta di tutto, dai grandi classici alla maratona dei film del Pianeta delle scimmie. Che si trattasse della proiezione di un classico del cinema muto come Napoléon di Abel Gance, o dell’ultimo Peplum uscito nelle sale italiane in quegli anni, tutti partecipavano all’evento indiscriminatamente, ed era proprio quella partecipazione all’evento a costruire, nella coscienza dei romani, l’idea di essere parte di una comunità in quei luoghi storici che appartenevano a tutti. La grande lezione di immaginazione che dobbiamo cogliere dall’Estate Romana è proprio l’esperienza vissuta da buona parte di quelle persone, fino a quel momento totalmente estranee al centro storico, che scoprivano le meraviglie della Roma antica. L’idea che un ‘borgataro’ – uno dei tanti cittadini romani residenti nelle borgate, aree urbane periferiche, satellite alla città stessa – potesse scoprire la maestosità del soffitto a lacunari di Massenzio, deve fornirci, con un po’ di immaginazione, l’iter interpretativo della portata epocale di quell’evento. Nata come un esperimento, anche per la sensibilità con cui si inserì nel tessuto sociale dell’epoca, l’Estate Romana fu un grande successo di pubblico tale da essere imitata in tutta Italia e all’estero, diventando un fenomeno di costume senza precedenti.

In quegli anni la giunta capitolina era formata da una coalizione in cui confluivano il PCI (Partito Comunista Italiano), il PSI (Partito Socialista) e il PSDI (Partito Socialista Democratico Italiano), circostanza del tutto anomala in una Roma che era stata, per sette amministrazioni precedenti dal dopoguerra, una delle roccaforti più salde della Democrazia Cristiana. Le aspettative su quel nuovo organismo politico erano altissime: da una parte, la destra e il clero temevano stravolgimenti dell’ordine costituito, dall’altra, il resto della sinistra si aspettava una rivoluzione. Nel corso dei tre mandati “di sinistra” che seguirono nessuno dei due “sentimenti” si realizzò in pieno, ma alcuni cambiamenti ci furono, sebbene non fossero radicali come ci si aspettava al tempo.

A capo della primissima “giunta rossa” c’era un sindaco della Sinistra Indipendente, salito al Campidoglio il 9 agosto 1976, una figura di prestigio, abbastanza aliena alle dinamiche di partito: Giulio Carlo Argan, torinese di nascita, romano d’adozione, tra i più influenti storici dell’arte del Novecento. Un intellettuale di fama internazionale, quindi – invece che un politico di professione, come era stato fino a quel momento – catapultato inaspettatamente al governo della città ingovernabile, con la necessità di far fronte a episodi di terrorismo quotidiani e ai 55 giorni del caso Moro. Argan rimase sindaco di Roma per soli tre anni, dando le dimissioni nel 1979, già settantenne e fortemente provato dal clima politico che si respirava in città. Ma nonostante il poco tempo a disposizione, il suo mandato – così come quello di Luigi Petroselli, storico funzionario del Pci, che lo sostituì dopo le dimissioni – fu costellato da successi, a partire dell’infrastrutturazione delle periferie alla pedonalizzazione del Parco dei Fori Imperiali, fino all’invenzione stessa dell’Estate Romana.

In effetti, la presenza di un intellettuale quale era Argan al Campidoglio, fu lo spiraglio politico all’apertura della giunta nel promuovere un nuovo sguardo progettuale sulla capitale, partendo dalla riscoperta della sua monumentalità. In quest’ottica di fervore politico e desiderio di “fare cultura”, si inseriva l’emblematica – quanto fondamentale – figura del già citato Renato Nicolini. A trentaquattro anni, Nicolini, laureato in Architettura che già militava tra le fila del Pci da diversi anni, nel disparato assessorato di Argan doveva servire come figura di urbanista. Si rivelò così fondamentale che venne riconfermato per tutti quei successivi nove anni di “giunte di sinistra”, con i sindaci Argan, Petroselli e Vetere, dal 1976 al 1985. Con Argan ebbe un rapporto peculiare, alla base dell’ideazione stessa dell’Estate Romana. Nicolini era, per citare lo stesso Argan, il “Majakovskij” di quell’impresa amministrativa, l’avanguardia che si frapponeva al rapporto di freddo distacco tra i romani e le bellezze della loro città.

Nicolini è stato un sognatore, un vero irregolare in una Roma diventata il palcoscenico della più sognante e anacronistica sperimentazione avanguardistica messa in campo da un’amministrazione pubblica a quel tempo. L’ultima Estate Romana fu quella del 1985, che diede esito al periodo storico ricordato come “la stagione dell’effimero”, sebbene negli anni a seguire – fino a oggi – si sia perpetuata la tradizione di nominare una serie di eventi organizzati tra giugno e settembre nella capitale con il termine di “Estate Romana”, il vero problema è che a decretare il successo di quella stagione politica assolutamente creativa, non furono gli eventi in sé, che pure ebbero il loro ruolo nel successo della manifestazione, quanto la spinta creativa di un’amministrazione che riuscì a ricucire la fiducia tra la popolazione, i romani, e la pubblica amministrazione, come rappresentante dello Stato.

La necessità di riscoprire gli spazi del post-pandemia come risposta alla volontà diffusa di ritorno alla normalità a cui stiamo assistendo, è il pretesto perfetto per tentare di riproporre iniziative popolari e fortemente creative che riportino le persone a vivere la città e che permettano di “normalizzare” l’aggregazione e lo stare insieme. Così come accadde per l’Estate Romana, questo processo di normalizzazione non può che passare attraverso la complicità tra il cittadino e la pubblica amministrazione, in un periodo storico dove la fiducia verso lo Stato e i suoi organismi vacilla, un primo moto verso il ritorno ad una quotidianità deve essere dettato dalla sensibilità dei rappresentanti politici, il cui ruolo istituzionale dovrebbe lasciare il passo ad un approccio più umano e meno clientelare alla politica. La speranza è che da una forte crisi quale è stata, e per certi versi continua ad essere, la pandemia, si possa trovare il proposito di riscoprire il vero senso del fare politica, accompagnando i cittadini nelle piazze che hanno a lungo temuto, nel tentativo di ripetere quel magnifico esperimento che fu la prima Estate Romana.