La deindividuazione è uno stato che gli esseri umani sperimentano quando agiscono in specifiche dinamiche sociali e di gruppo, perdendo autocontrollo e consapevolezza di sé, e mettendo in atto le azioni più meschine e crudeli. È da questo assunto che prende vita l’idea di Philip George Zimbardo, lo psicologo statunitense che nel 1971 condusse un famoso esperimento carcerario all’Università di Stanford, in California, rivelatosi indispensabile per comprendere i determinanti di uno specifico comportamento. Non a caso, d’ispirazione a svariate pellicole, tra cui The Experiment (2010) diretto da Paul Scheuring, a sua volta remake di The Experiment – Cercasi cavie umane (2001) di Oliver Hirschbiegel. Indagando sulla natura umana, Zimbardo volle dimostrare come soggetti facenti parte di un gruppo coeso, in determinate situazioni, tendono a perdere la propria identità per mettere in atto comportamenti che in altri contesti limiterebbero per questioni morali, etiche o per vincoli personali. Il suo esperimento portò alla luce conseguenze che andarono al di là delle previsioni, rivelandosi a dir poco drammatiche.

Le radici concettuali della teoria della deindividuazione risiedono in una famosa opera di Gustav Le Bon, ascrivibile alla categoria dei sociologi quanto a quella dei filosofi, psicologi e antropologi. Le Bon era un pensatore controcorrente che, nel 1895, scrisse Psicologia delle folle: un vademecum per chiunque volesse comprendere nel profondo il comportamento della folla – non a caso studiato da chi, come Hitler, nel Novecento, basò il suo potere sulla capacità di controllare e assoggettare le masse. Quella di Le Bon è tuttora un’opera di straordinaria attualità, cui diversi studiosi riconoscono, ancora oggi, la genialità intuitiva nel cogliere i vari aspetti che contraddistinguono la natura umana, specificatamente nell’ottica della folla, intesa come un’unica mente pensante, più o meno influenzabile e suggestionabile.

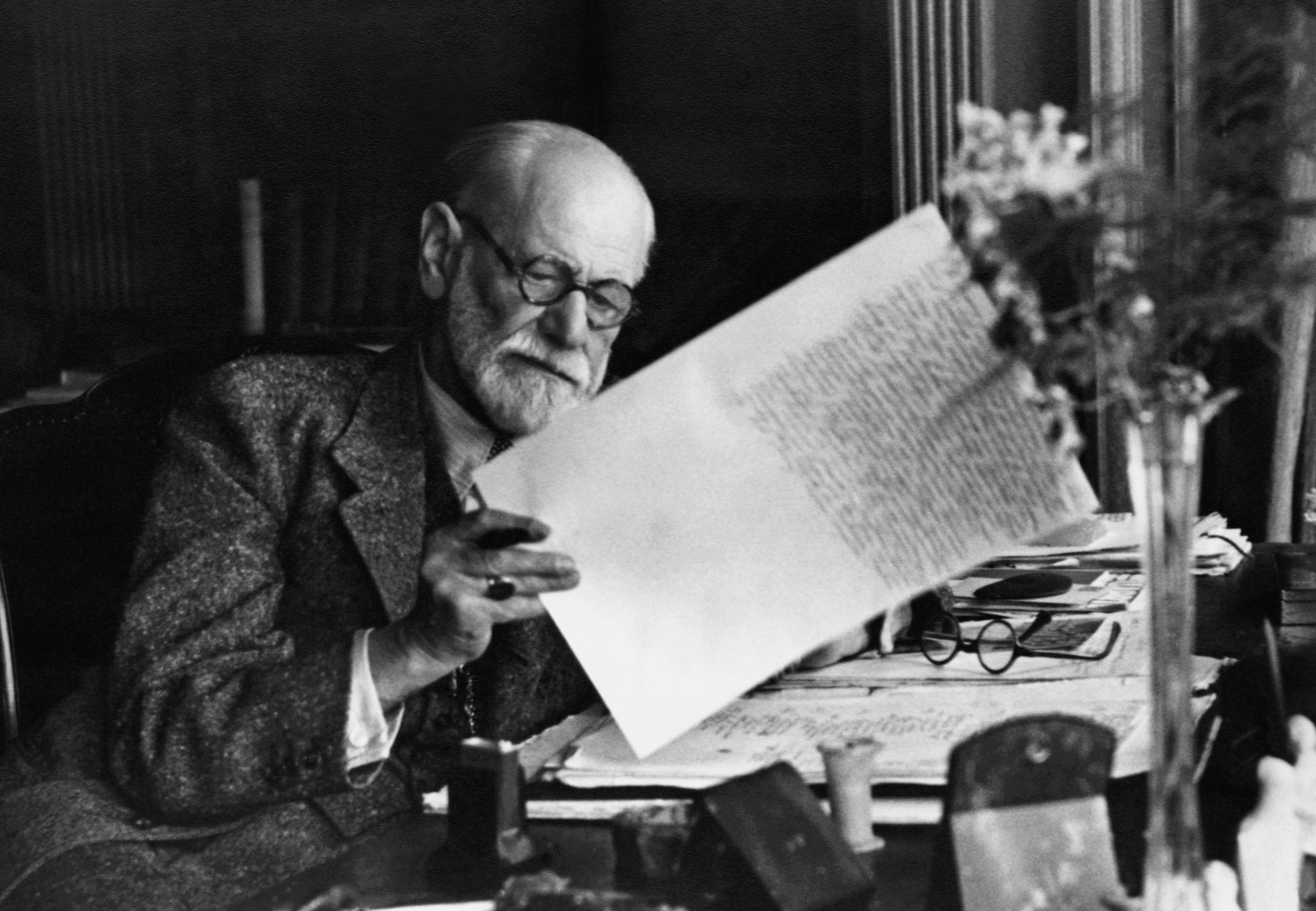

Anche Freud, successivamente, affrontò lo studio che riguardava l’uomo immerso nella folla, fornendo una propria interpretazione del fenomeno, e in Psicologia delle masse e analisi dell’Io, concorda con Le Bon nel ritenere che ciò che tiene unita la massa non è tanto la suggestione dell’autorità, quanto l’identificazione tra i componenti del gruppo, che vengono ad assumere un’unica identità.

Entrambi i pensatori sostengono che l’essere umano all’interno della folla è più aggressivo, violento e crudele di quanto sarebbe lontano da essa. Come Le Bon, Freud intuisce la capacità della folla di fagocitare la psiche di un soggetto, e a nulla serve la cultura o l’intelligenza dello stesso, poiché nel gruppo si realizza l’appiattimento delle capacità di discernimento. Entrambe le impostazioni notano dunque come l’individuo, associato ad altri, subisca una trasformazione. La stessa idea al centro dell’esperimento di Zimbardo.

Con l’obiettivo di sondare il comportamento dell’uomo in base al proprio gruppo di appartenenza, Zimbardo e i suoi collaboratori fecero pubblicare sullo Stanford Daily un annuncio che recitava più o meno così: “Studenti maschi che frequentano il college richiesti per uno studio psicologico sulla vita carceraria. 15 dollari al giorno per 1-2 settimane”. I ricercatori riprodussero così una prigione simulata nei locali del Dipartimento di psicologia dell’Università di Stanford, a Palo Alto, all’interno della quale far vivere 24 studenti delle centinaia che risposero all’annuncio, selezionati sulla base di un test della personalità che escludeva chi fosse incline a disturbi mentali, disabilità, o avesse trascorsi penali e di droghe. I prescelti furono pertanto ragazzi psicologicamente stabili, “normali”.

In maniera del tutto arbitraria – tramite il lancio di una moneta – i volontari furono suddivisi in due gruppi, prigionieri e guardie, senza alcun addestramento preventivo. Le guardie, munite di manganello e fischietto, con indosso occhiali a specchio che gli garantivano un certo anonimato psicologico, avevano il solo compito di eseguire quel che ritenevano necessario per far rispettare le regole e mantenere l’ordine, evitando abusi e violenze fisiche. Mentre i detenuti, in uniformi da galeotti, con una calza di nylon che nascondeva le loro capigliature e un numero identificativo sul petto, venivano informati delle condizioni che li aspettavano in termini di perdita dei diritti civili e violazione della privacy.

Dopo solo sei giorni dall’inizio l’esperimento fu interrotto perché l’obiettivo era stato sostanzialmente raggiunto. A comprenderlo meglio di tutti fu Christina Maslach, una dottoranda chiamata per intervistare i partecipanti che, assistendo alla pericolosità della situazione nella quale le dinamiche si evolvevano senza inibizioni, convinse Zimbardo a interrompere anzitempo quella sorta di Grande Fratello dietro le sbarre. La situazione ebbe infatti un impatto psicologico tale che i partecipanti, già al secondo giorno, manifestarono comportamenti sconcertanti: le guardie divennero autoritarie, sadiche, meschine, abusarono del loro potere attraverso forme di violenza fisica e psichica. Mentre i prigionieri entrarono in uno stato di depressione e dissociazione dalla realtà, riscontrando reali disturbi psicologici. Reagendo al senso di frustrazione e impotenza, inizialmente alcuni di loro provarono a ribellarsi lottando, inveendo contro le guardie, strappandosi le divise di dosso, ma già al quinto giorno mostrarono evidenti fragilità emotive. Con un comportamento docile e passivo, alcuni di loro provarono a fronteggiare la situazione persino calandosi nei panni del prigioniero modello, obbedendo alle richieste sempre più disumanizzanti delle guardie.

Ciò che costituì tale trasformazione umana è stato a lungo oggetto di dibattito. Da un lato, si evidenziò quello che lo stesso Zimbardo voleva dimostrare, ovvero che il contesto diventa influente in relazione all’interazione sociale e ai ruoli che ognuno interpreta. Zimbardo lo definì “Effetto Lucifero” – da cui prende il titolo anche il suo famoso saggio a riguardo – una tendenza che, secondo lo psicologo, spinge chiunque a trasformarsi in un carnefice, facendo propria una malvagità che non deriva veramente dalla sua natura quanto dalla situazione specifica in cui si trova e dai panni in cui, in qualche modo, si cala. Ecco perché si parla di deindividuazione: la persona non agisce più come singolo, dotato di consapevolezza e capacità di riflessione. Al contrario, diventa anonima, e quindi priva di qualunque senso di responsabilità. In quest’ottica, la SPE (Stanford Prison Experiment) viene spesso utilizzata per insegnare quanto il nostro comportamento sia profondamente condizionato dalle situazioni sociali e dai ruoli, non con l’obiettivo di sottrarre l’individuo alle proprie responsabilità, bensì di allargare la platea dei responsabili in modo da limitare il più possibile l’esercizio di tutti quei potenti condizionamenti sociali che incidono sulla capacità di decisione.

Dall’altro lato è emerso come l’esperimento di Zimbardo fosse una sorta di happening, in cui le umiliazioni protratte dalle guardie durante il periodo dell’esperimento siano state in realtà legittimate dal modo stesso in cui l’esperimento era stato strutturato. I “prigionieri”, infatti, senza alcun preavviso, furono arrestati nelle loro case, con la collaborazione dei poliziotti di Palo Alto, e portati alla stazione di polizia locale come dei veri e propri criminali. Fotografati e schedati, furono denudati, bendati, passati di disinfettante e poi di nuovo fotografati. In tal senso, sarebbe trapelato un tacito consenso o, peggio, un incoraggiamento implicito a utilizzare le procedure che portarono poi alla conclusione anticipata dell’esperimento.

In ogni caso emerge quella che è ormai una verità lapalissiana, cioè che personalità e situazioni interagiscono per generare comportamenti, come del resto fanno le influenze culturali e sociali. Quello avvenuto nella prigione simulata di Stanford è la prova di quanto i ruoli riescano a dominare l’uomo. Egli si convince che quello che fa è, nel bene o nel male, legittimo, poiché sente di appartenere a un’istituzione legittimante, di essere il servitore di una buona causa, a prescindere dalle conseguenze. In quest’ottica il bene viene, come dice Zimbardo, “essenzializzato”, cioè percepito come entità fissa e non più come una relazione tra noi e gli altri. Mentre il male è ciò che il bene deve dominare, a qualsiasi prezzo. È così che una situazione può fungere da catalizzatore, incoraggiando una determinata azione. Come sostiene Hannah Arendt ne La banalità del male, coloro che commettono azioni crudeli non dovrebbero essere considerati “mostri”, e quindi casi eccezionali, separati dal resto della collettività, bensì persone normali, guidate da circostanze che in un preciso momento gli impediscono di capire che stanno agendo in maniera sbagliata.

Le variabili che hanno una forza influente sono tante: giochi di ruolo, regole, presenza di altri individui, identità di gruppo, contesto, uniforme, anonimato, così come simboli di potere e immagini stereotipate. Dunque, nel cercare di comprendere comportamenti insoliti o aberranti, spesso sbagliamo nel concentrarci esclusivamente sui determinanti interni, quali personalità e carattere, poiché tendiamo a ignorare quello che può essere il catalizzatore critico per il cambiamento del comportamento nella situazione esterna o nel sistema che crea e mantiene tali situazioni.

Invece di abbracciare immediatamente la morale che allontana noi dai quelli cattivi, dovremmo dare risalto all’analisi dei fattori che formano il contesto degli atti crudeli. Questo significa che qualsiasi azione un essere umano abbia compiuto, nel bene o nel male, potrebbe essere commessa da chiunque, date le stesse forze situazionali. Allora, forse, la verità è che come siamo tutti possibili mostri, siamo anche tutti possibili eroi.