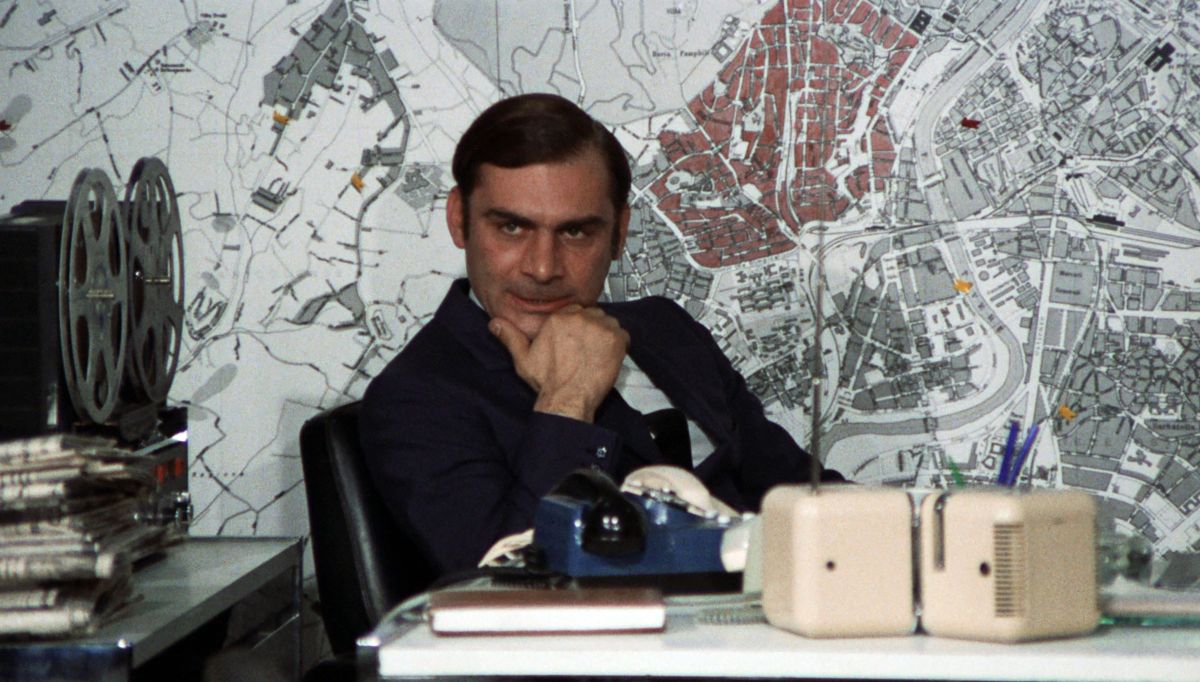

Non sono mancati nel corso degli anni gli attori, i registi e gli scrittori che hanno cercato di analizzare e denunciare le contraddizioni del nostro Paese. In molti hanno pagato questa scelta: uno di questi è senza dubbio Elio Petri, regista di punta del movimento neorealista italiano che ha avuto il coraggio di mettere a nudo l’Italia degli anni di piombo, della lotta di classe, del compromesso storico tra Dc e Pci.

Petri desiderava analizzare la complessità della realtà, argomentata, approfondita e sviluppata attraverso il confronto con le altre arti. “I miei testi li trovavo nelle sezioni del partito comunista e sui carrettini dei libri usati. I miei eroi: Totò, Bogart e Julien Sorel”, affermò lui stesso. Trovò anche ispirazione nelle opere di Leonardo Sciascia, dalle quali nacquero i film A ciascuno il suo e Todo modo, entrambi tratti dagli omonimi romanzi dello scrittore siciliano. Fu proprio Sciascia, intervenendo nella polemica su Todo modo – film che per la profetica messa in scena della morte di Aldo Moro, fu sottoposto a sequestro dopo un mese di programmazione – a descrivere in maniera concisa e perfetta, il costante impegno civile del regista cresciuto a Roma: “Elio Petri non scherza”.

Il tratto distintivo della sua regia è il grottesco, la sfacciataggine, la sperimentazione visiva e linguistica. Il cinema di Petri è una chiave di analisi politica e sociale, una denuncia di un’intera epoca, a metà strada tra l’esistenzialismo di Michelangelo Antonioni e il nichilismo di Jean-Luc Godard. Quello che affascina della sua filmografia è la doppia morale che caratterizza tanto i suoi personaggi quanto gli ambienti in cui si muovono. In alcuni dei suoi lavori, infatti, è facile intravedere una Roma cupa, sporca e cattiva, una città divisa su tutto, ma visceralmente legata alla propria bellezza. Nonostante marciapiedi pieni di immondizia, gente urlante e strade chiassose, il regista non rinuncia a descrivere il fascino del Tevere e l’autenticità dei quartieri popolari di Roma, per evidenziare le contraddizioni e le grandi colpe della città. Petri, oltre ad aver fatto incetta di premi cinematografici, ha saputo ragionare non solo sulle ferite di un Paese allo sbando, ma anche su quelle della psiche umana e le sue debolezze, così lampanti nei costumi dell’Italia degli anni Sessanta e Settanta. Il suo stile immediato mette a nudo i comportamenti dei suoi personaggi, privandoli della protezione data da ogni forma di buonismo e dall’ipocrisia del politicamente corretto. Per questa capacità di analisi l’hanno sottovalutato e maltrattato, affibbiandogli l’etichetta di regista politico, come se l’ambizione di voler raccontare la verità, potesse essere una colpa o una malattia da cui guarire.

In Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto Gian Maria Volonté interpreta un dirigente di Pubblica Sicurezza che, dopo aver ucciso la sua amante, entra in una crisi di coscienza tale da condurlo sulla soglia della follia, come un moderno Raskolnikov. L’uomo, in preda al delirio di onnipotenza, lancia una sfida alla giustizia disseminando prove eloquenti sulla sua colpevolezza e, allo stesso tempo, minacciando i colleghi che si occupano del caso, forte del suo status di intoccabile. L’obiettivo di Petri è quello di denunciare come una carica di potere sia capace di eludere la legge e di muoversi indisturbata al di sopra della società, mostrando il suo protagonista diviso tra il cinismo sprezzante e il desiderio masochista di venire punito per il suo crimine. L’uso frequente del flashback non viene usato dal regista per sviluppare la trama, ma per rivelare i dettagli più scabrosi degli abusi portati avanti dal personaggio di Volonté: dall’oggettificazione del corpo femminile al ruolo dominante del maschio, dagli scontri di piazza alle prove falsificate.

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, premiato con l’Oscar nel 1971, è il film che, a nove anni dal suo esordio, lo consacra a livello internazionale. Nel primo atto della Trilogia della nevrosi , dedicato al potere, Petri prende in prestito dalla letteratura stili e visioni distopiche. Non a caso, i luoghi e gli spazi presenti nel film sembrano usciti da un romanzo di Orwell, complice l’uso claustrofobico della macchina da presa, le musiche inquietanti e avvolgenti del maestro Morricone, i primissimi piani sui volti degli attori che sembrano quasi ipnotizzati. Petri affronta senza retorica lo smarrimento esistenziale dell’essere umano: il protagonista non accetta di essere trattato al pari dei cittadini comuni, mosso dal desiderio di sentirsi vittima e carnefice, e quindi, un cittadino al di sopra della legge, giudice di se stesso. “Volevo fare un film contro la polizia, ma a modo mio”, disse il regista commentando un lavoro che viene ricordato ancora oggi per il suo stile rabbioso e tagliente.

Se in Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto l’incandescenza del Sessantotto faceva da sfondo alla narrazione, in La classe operaia va in paradiso del 1971, secondo atto della Trilogia, è parte integrante della storia. Dopo aver raccontato il potere, Petri accende i riflettori sul tema del lavoro. Siamo in un periodo delicato Per il paese: l’italiano medio si divide tra il lavoro in fabbrica e le serate davanti alla televisione, che finisce per influenzare le sue opinioni e costumi. È l’Italia dello slogan: “Più soldi, meno lavoro”. È l’Italia del movimento studentesco e dei cartelli che inneggiano a Marx, Lenin e Mao Zedong. È l’Italia dei sindacati e delle lotte operaie.

In questo ambiente si muove Ludovico Massa, detto Lulù, – sempre interpretato da Volonté – operaio di 31 anni che lavora in fabbrica da quando ne ha 16. Lulù è un lavoratore instancabile che per tenere alta la concentrazione e reggere il ritmo di produzione frenetico, ripete a se stesso frasi senza senso come “Un pezzo, un culo, un pezzo, un culo”. La sua vita sembra banale, con due famiglie da mantenere, la fede calcistica milanista e un atteggiamento troppo servile verso i datori di lavoro, malvisto dai colleghi operai che lo vorrebbero più coinvolto nella lotta sindacale. Sarà un incidente sul lavoro, in seguito al quale perderà un dito, a smuovere la coscienza dell’uomo e a fargli ricordare che oltre ai tradizionali doveri, esistono anche dei diritti da affermare. Petri vuole risvegliare la coscienza degli uomini con il rumore incessante dei macchinari, ricordando loro che sono più di un numero, più di semplici consumatori. “È un film sulla classe operaia”, disse il regista romano, ma questo non lo salvò dalle critiche da parte degli studenti, dei sindacalisti e dei politici che lo accusarono di aver dato un’immagine falsa e ingannevole del proletariato. Eppure, nel titolo del film si trova la speranza del cineasta: il paradiso è una vita vissuta con dignità, come individuo e non come ingranaggio di una catena di montaggio, lontana dagli effimeri beni di consumo e dal lavoro alienante.

Dopo le riflessioni sul potere e la vita della classe operaia, Petri affida al suo Buone notizie del 1979 la narrazione sul tema della repressione sessuale, della morte e della volgarità dei costumi. In quello che sarà l’ultimo film del regista romano, Giancarlo Giannini veste i panni di un anonimo funzionario televisivo. L’uomo si tormenta sul perché non piace alle donne, fino allo sfogo con la moglie: “Io non capisco perché cazzo noi due continuiamo a stare insieme”. La figura del “maschio” e della sua nevrosi sessuale è messa particolarmente in evidenza dal regista, come dimostra la scena in cui il protagonista chiede a una collega un giudizio sul suo pene. L’incontro del personaggio di Giannini con un amico di vecchia data, ossessionato dall’idea che qualcuno voglia ucciderlo, diventa l’espediente narrativo per dare voce all’inquietudine del regista, che arriva a vedere la morte come una farsa di un’opera di Pirandello, amara, grottesca e dominata dal caos.

La filmografia di Petri afferma la sua importanza storica raccontando l’aspetto più autentico della società italiana di ieri e di oggi. La sua rabbia gli ha permesso di raccontare un Paese ipocrita, che la domenica chiede perdono in chiesa per i peccati commessi durante la settimana. Il cineasta romano ha il grande merito di non aver mai nascosto la sua opinione, sempre consapevole del ruolo che la settima arte doveva svolgere: “Il cinema non è per un’élite, ma per le masse. Parlare ad un’élite di intellettuali è come non parlare a nessuno. Non credo si possa fare una rivoluzione col cinema. Io credo in un processo dialettico che debba cominciare tra le grandi masse, attraverso i film e ogni altro mezzo possibile”. Le sue parole e le sue ossessioni hanno sfidato la politica, scatenando critiche da destra a sinistra. I film di Petri hanno sempre alimentato un dibattito culturale che aveva il preciso intento di mostrare allo spettatore problematiche di cui poteva sentirsi parte attiva della soluzione.

Nonostante la prematura scomparsa all’età di 53 anni, Elio Petri ha affrontato ciò che spesso alcuni dei suoi colleghi hanno evitato o hanno trattato con estrema superficialità, per non disturbare i salotti borghesi e le stanze del potere. L’Italia raccontata dal regista non è tanto diversa da quella di oggi, rappresentata da una cultura tradizionale senza identità, senza presente e senza capacità comunicativa. La feroce critica di Petri agli inciuci politici, alla sessualità repressa, alle diseguaglianze sociali, è oggi più attuale che mai, visto il populismo dilagante e la violenza verbale e fisica che porta con sé. Il suo cinema può allora essere non solo un modo per conoscere, approfondire, indagare, ma un’opportunità per capire chi siamo e dove stiamo andando.