La mattina del 31 maggio 1994, le testate sportive aprono con una notizia: Agostino di Bartolomei, fino a qualche anno prima capitano della Roma, si è ucciso, esattamente dieci anni dopo la finale di Coppa Campioni persa all’Olimpico contro il Liverpool. “Ago” era romano e romanista: viveva per quei colori. Ai familiari lasciò una lettera di addio strappata in due, ritrovata dai Carabinieri, in cui spiegava come il calcio, quel mondo che tanto amava, gli avesse chiuso le porte in faccia, lasciandolo solo. Agostino non ricalcava lo stereotipo del calciatore: leggeva, andava a teatro, non passava troppo tempo sotto i riflettori. Ma, soprattutto, Agostino era un calciatore triste, un po’ come quello descritto da De Gregori. La sua storia contribuì a far luce su un tema fino ad allora ignorato: la depressione tra gli sportivi.

A ventiquattro anni di distanza da quel suicidio che molti hanno faticato a comprendere, c’è ancora molta strada da fare, e l’equazione “soldi più fama uguale felicità” è ancora molto diffusa. In una società abituata a questo tipo di mentalità, ci dimentichiamo di riflettere sul perché non contempliamo la tristezza quando pensiamo a persone di successo. Oggi più di allora, a causa dei social network, siamo spinti a credere che gli atleti celebri non possano avere momenti di tristezza o addirittura cadere in depressione. Grazie alle foto su Instagram pubblicate quotidianamente, e ai post su Facebook che li dipingono all’apice della fama, possiamo sfondare la parete del privato e sentirci parte delle loro vite. C’è chi si sente addirittura autorizzato a insultarli e a denigrarli in caso di performance poco brillanti. Come se l’assenza di una barriera rendesse gli atleti di proprietà dei loro fan; come se un fallimento professionale autorizzasse chiunque a giudicarli come persone. In una società in cui il limite tra pubblico e privato è sempre più sottile, l’unico meccanismo di difesa a disposizione degli atleti – e di chiunque sia esposto al giudizio del pubblico – è trovare un equilibrio tra queste due sfere dell’esistenza. È il caso di Andrea Ranocchia, giocatore dell’Inter e della nazionale di calcio: per moltissimo tempo i social sono stati campo di insulti e minacce per le sue prestazioni sottotono come difensore. Nonostante questo, Ranocchia è riuscito a non crollare, ed è riuscito, anche grazie alla sua squadra e alla sua famiglia, a ripartire. Ma non tutti ci riescono.

Uno studio del sindacato mondiale dei calciatori (Fifpro) dimostra che un atleta su 3 soffre di depressione. A scatenare il malessere possono essere varie ragioni. Prima fra tutte è la pressione delle aspettative che l’atleta è costretto a portare con sé per anni, dall’inizio alla fine della sua carriera. Una pressione che molti non riescono a sopportare. Martin Bengtsson, ex calciatore svedese, aveva solo 18 anni quando venne ritrovato in fin di vita nel suo appartamento: aveva deciso di tagliarsi le vene sulle note di un vinile di David Bowie. Lo salvò la donna delle pulizie. Da allora, Martin non volle più sapere nulla di pallone, nonostante fosse una promessa del calcio europeo. Arrivato all’Inter poco più che diciassettenne, aveva impressionato tutti già dalle prime partite nella squadra Primavera. Fu un infortunio alla fine della sua prima stagione italiana a farlo sprofondare nel baratro. Forse, avendo sacrificato tutta la vita per un unico obiettivo, non era preparato ad affrontare un simile imprevisto. Così, Martin si ritrovò completamente solo, lontano da tutti e da tutto. Come racconta nel suo libro, pubblicato nel 2007, Nell’ombra di San Siro, passava ore intere sul divano a rimuginare sulla sua vita e i suoi fallimenti. “È così strano,” gli disse il suo psicoterapeuta, “Hai tutto ciò che si può desiderare nella vita, tutto. Sei un calciatore in uno dei più grandi club del mondo, guadagnerai un sacco di soldi, avrai una bella macchina, avrai tutte le donne che desidererai…” Come a dire, “Come puoi sentirti triste?” Una frase emblematica.

Ma se per Martin la causa scatenante della depressione era stato l’infortunio, per molti giocatori le difficoltà si nascondo altrove, in quell’aspetto del successo che molti dimenticano di considerare: il dopo. È difficile ricostruirsi una vita al di fuori di quel mondo – o, caso ancora più complicato, all’interno di esso. L’Aic, Associazione italiana calciatori, lavora da anni sul fine carriera, intervenendo con corsi di formazione e programmi di recupero per professionisti che si sono ritirati. Abituati alla gloria, alle urla esultanti di tifosi e colleghi, alla competizione, affrontare l’improvvisa mancanza di adrenalina non è semplice. È ovvio che un atleta ha un periodo di attività limitato, inferiore alla durata media di qualsiasi altra carriera professionale. Ed è anche vero che, anche se in molti sport praticati nella categoria agonistica i guadagni sono piuttosto alti, non sempre gli investimenti vanno a buon fine. Lo dimostra il caso di Luis Ocana, un ciclista di fine anni Sessanta che corse durante il periodo d’oro del cannibale belga Eddy Mercx, per cui Ocana maturò una sorta di ossessione patologica. Nonostante la competizione elevata, vinse due grandi giri, un Tour de France e una Vuelta. Tuttavia, ci si ricorda di lui come di un campione sfortunato, schivo e introverso. A 32 anni, dopo il ritiro, si lanciò nel mondo della produzione di vini e i primi affari non andarono male. Dopo un periodo florido, ebbe un’annata sfortunata e la maggior parte del raccolto andò perso a causa della grandine. In aggiunta gli fu diagnosticata l’epatite C. Così la depressione lo travolse. Tentò il suicidio due volte e alla terza, a soli 49 anni, ebbe successo. Oggi forse la sua storia avrebbe avuto forse più visibilità, ma allora si diffuse a stento tra gli appassionati di sport.

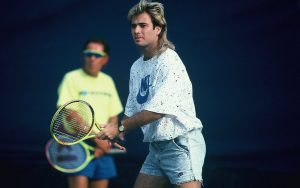

In altri casi, i disordini mentali sono legati a traumi subiti durante l’infanzia. Open, l’autobiografia di Andre Agassi, ne è un esempio: cresciuto sotto le urla e le pressioni del padre, che voleva a tutti i costi farlo diventare un fenomeno, racconta la sua vita a partire da una frase che poi vorrà dire tutto e il contrario di tutto, ma che alla fine rispecchierà in pieno la sua storia: “Io odio il tennis.” Ore e ore passate ad allenarsi contro quello che lui definisce “il mostro”, ovvero un infernale marchingegno appositamente modificato dal padre perché sputasse palline da tennis a una velocità assurda, per permettergli di affinare la sua tecnica. Tutto questo provocò in lui un senso di perenne frustrazione, generata dallo scontro tra la sua volontà di compiacere il padre e l’esigenza di ribellione. Da qui nacque anche la sua depressione. Nel suo libro, Agassi si mette completamente a nudo, mostrandoci i suoi lati più deboli. Anche la copertina, che sarà imitata da moltissimi, dimostra l’assenza di paura o preconcetto da parte del tennista nel mostrare i segni del tempo.

Nell’ultimo periodo ci sono stati molti casi di professionisti che non sono riusciti a evitare un prematuro, fatale, flirt con la morte. Due su tutti, Robert Enke, ex portiere dell’Hannover 96, e Gary Speed, giovane ct del Galles, entrambi morti suicidi. Robert ha scelto di uccidersi a pochi mesi dal primo mondiale di calcio africano, quello del 2010 in Sudafrica, dove avrebbe dovuto giocare come portiere titolare della nazionale tedesca. Lo definivano un calciatore introverso, non molto sicuro di sé: nel 2006, sua figlia morì a causa di una malformazione cardiaca congenita. Da lì in poi il buio, la depressione che tornò costante nella sua vita, fino al suicidio. Il caso di Gary Speed invece, non risulta ancora chiaro: nessun messaggio di addio sul luogo dell’accaduto, solo un avvertimento alla moglie, pochi giorni prima. La tragedia di Speed ebbe una grossa risonanza all’interno del mondo sportivo britannico. Molti altri atleti si decisero a confessare il loro stato di disagio – come per esempio Aaron Lennon, centrocampista britannico – o ad affidarsi alle cure specializzate della clinica che Tony Adams, capitano storico dell’Arsenal, ha aperto dopo aver superato i problemi di alcolismo con cui si era scontrato ai tempi della sua carriera.

Tuttavia, ultimamente, soprattutto dagli Stati Uniti, arrivano segnali incoraggianti: la depressione per un atleta non deve essere un tabù. Alla faccia di chi continua a pensare che si tratti di automi senza sensibilità. The Player’s Tribune, piattaforma online fondata da Derek Jeter, ex leggenda dei New York Yankees, la squadra di baseball della Major League Americana, ha ridotto quelle che erano le distanze tra cronaca sportiva e vita reale di un atleta, mischiandole e raccontando l’altro lato della medaglia. Alla voce Mental Health, nell’indice del sito si contano 28 articoli di atleti che hanno voluto raccontare la loro lotta contro la depressione. Attacchi di panico, ansia, paure: c’è tutto all’interno di quelle che diventano quasi intime pagine di un diario in cui si riscopre un’umanità inedita.

La depressione è un problema reale, non è solo tristezza. È un buco nero che ti risucchia, togliendoti ogni forza per reagire. Nonostante i segnali incoraggianti, è ancora presto per dire che oggi gli atleti possano sentirsi liberi di confessare le proprie debolezze. Quello che manca, forse, è un’educazione alla sconfitta, all’idea che nella vita si può perdere e che anzi è inevitabile che questo accada, prima o poi. Nel pubblico invece andrebbe diffusa una maggiore cultura della comprensione, per abituare a immaginare tutte quelle sfaccettature che si nascondono dietro le maglie, le racchette o i palloni da basket.