Il 10 giugno 1974 Pier Paolo Pasolini esordì, dopo più di un anno di collaborazione, sulla prima pagina del Corriere della Sera con un articolo intitolato “Gli italiani non sono più quelli”, scritto dopo il referendum sul divorzio. La vittoria dei voti contrari all’abrogazione aveva portato Pasolini a sottolineare come ciò non costituisse un successo del laicismo, del progresso e della democrazia, ma la dimostrazione che i ‘“ceti medi” fossero radicalmente cambiati: i loro “valori positivi” erano scomparsi.

A sostituirli – e a rimpiazzare una certa arretratezza culturale bigotta che Pasolini, in quanto omosessuale, conosceva, ma che evitò di nominare – era un nuovo potere transnazionale che portava con sé una “ansiosa voglia di uniformarsi” e che riguardava tutti: borghesia e popolo, sottoproletari e operai. Un potere interclassista, riflesso tanto nell’aspetto fisico quanto nelle coscienze dei giovani. La forza espansiva del modello americano aveva condizionato le scelte di vita e imposto nuovi prodotti sul mercato nazionale. Soprattutto, aveva creato nuove abitudini familiari, nuove forme di intrattenimento e un nuovo uso del tempo libero. La gente incominciò a pensare non solo a come vivere, ma anche a come godersi la vita.

A rendere più veloce il processo di omologazione intervennero la televisione e la pubblicità: a programmi come Giochi senza frontiere e Rischiatutto di Mike Bongiorno, si alternavano Canzonissima, presentata da Corrado e Raffaella Carrà e Carosello, a cui più di tutti probabilmente si deve la legittimazione dell’abbandono di quel “dovere alla rinuncia” che apparteneva alla vecchia classe contadina e a cui ora si sostituiva una nuova etica per cui la paura della guerra e delle carestie era un lontano ricordo e si era disposti ad accumulare beni di seconda necessità. L’intervento di Pasolini evidenziò non solo questo cambiamento, ma anche il pessimismo dovuto alla perdita di quello che era stato il suo ambiente di riferimento, le periferie romane e le borgate che ormai avevano perso ogni segno di presunta purezza.

A rincarare la propria critica, il 15 giugno 1975, Pier Paolo Pasolini scrisse l’”Abiura dalla Trilogia della vita” (pubblicata postuma, il 9 novembre, sul Corriere della Sera) con cui rinnegava gli ultimi suoi tre film realizzati: Il Decameron, I racconti di Canterbury e Il fiore delle mille e una notte. Riconosceva che l’uso che vi aveva fatto del corpo e dell’erotismo aveva perso di senso davanti alla nuova ideologia del conformismo e della tolleranza – accusata di svuotare di ogni potere politico la libertà sessuale – e di come anche il corpo e il suo linguaggio, che fino a poco prima costituivano un elemento in cui il neocapitalismo non aveva ancora attecchito e che quindi potevano essere utilizzati come arma di opposizione, fossero oramai perduti.

È proprio alla luce di queste riflessioni che nasce Salò o le 120 giornate di Sodoma, con cui Pasolini offre una rappresentazione dei corpi opposta a quella dei lavori precedenti e che avrebbe dovuto essere l’inizio di una Trilogia della morte, a cui sarebbero seguiti l’incompiuto Porno-Teo-Kolossal e un terzo film mai nominato. Massacrato il 2 novembre 1975, Pier Paolo Pasolini non solo non riuscì a terminare il trittico, ma nemmeno ad assistere alla prima proiezione di Salò, oggi considerato il suo testamento. Dato il contenuto, la proiezione del film fu ostacolata a più riprese, segnata da un procedimento legale durato più di quindici anni e dal furto delle bobine dalle celle frigorifere della Technicolor, per cui era stato chiesto un riscatto di due miliardi di lire.

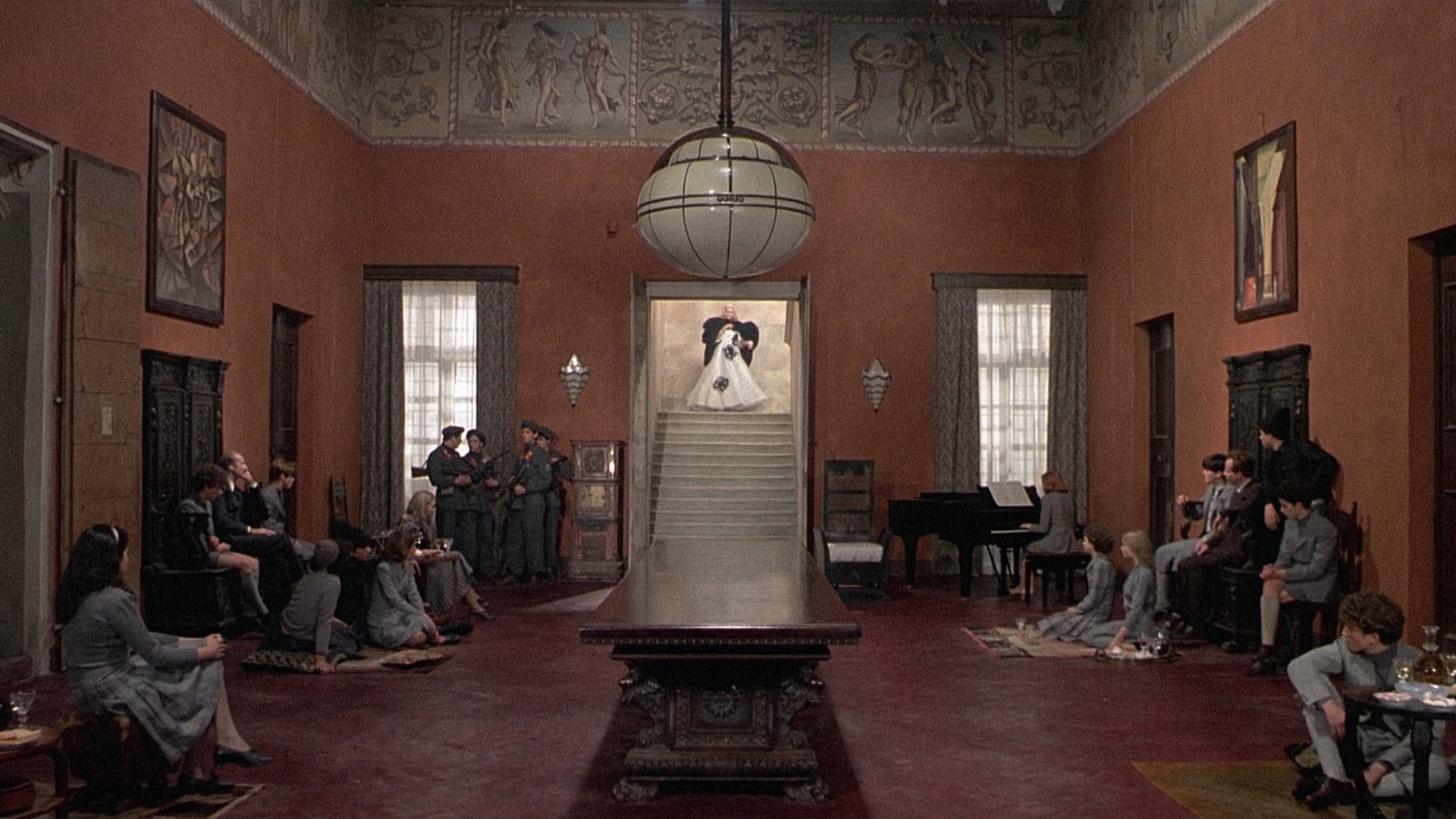

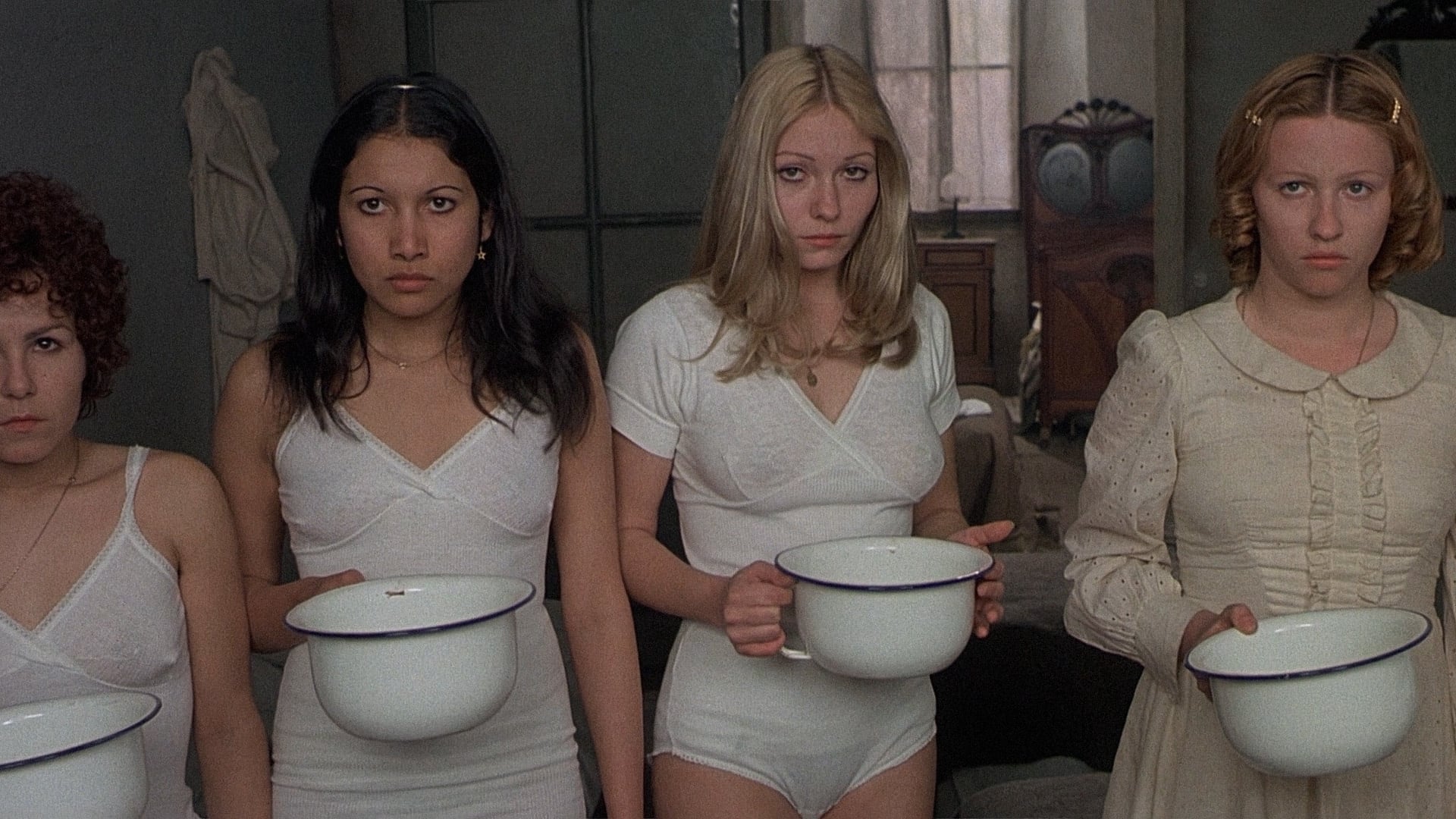

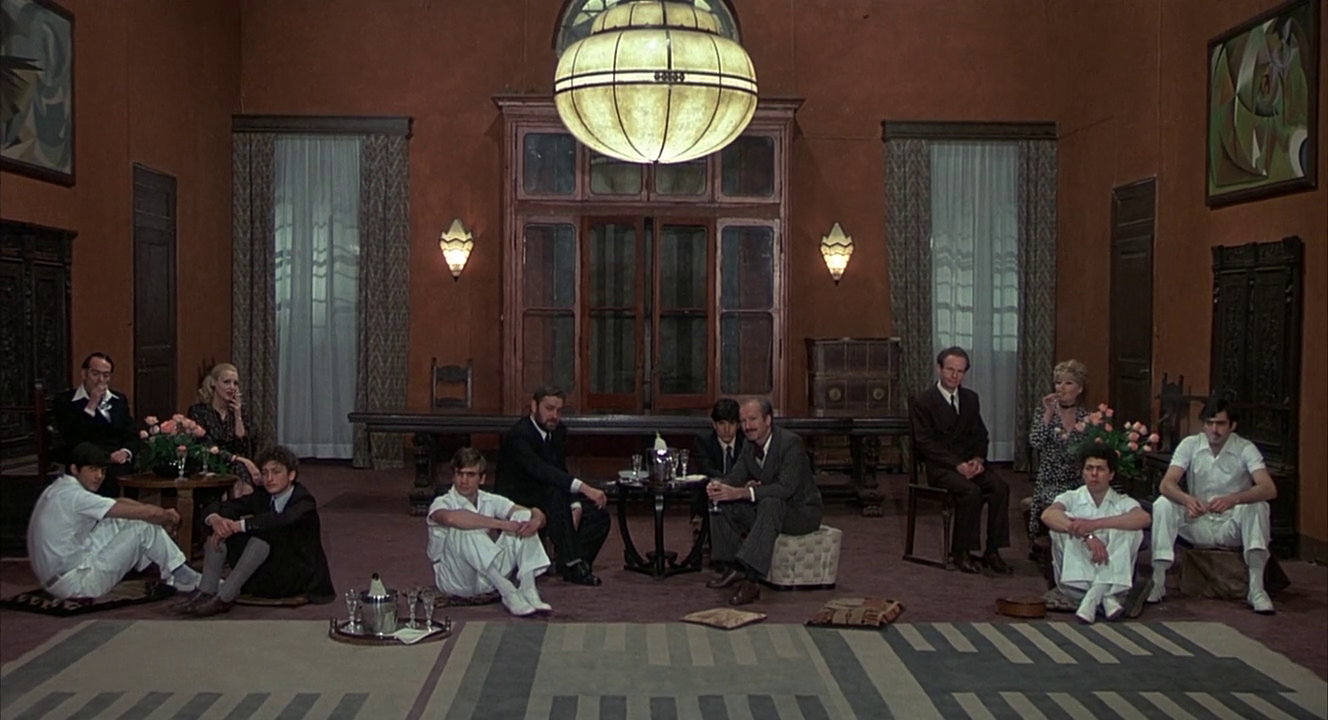

Ispirato al romanzo Le 120 giornate di Sodoma o la scuola del libertinaggio (1785) del Marchese de Sade, il film è ambientato nel 1944 a Salò e a Marzabotto ed è organizzato in quattro gironi di carattere dantesco: Antinferno, Girone delle Manie, Girone della Merda e Girone del Sangue. Otto ragazzi e nove ragazze, antifascisti o figli di partigiani, vengono rapiti dalle SS e rinchiusi in una villa di campagna insieme ai quattro Signori che ne hanno ordinato il sequestro, ognuno rappresenta uno dei poteri della Repubblica Sociale Italiana: di casta, politico, economico ed ecclesiastico. Aiutati da quattro Megere, ex prostitute, instaurano una dittatura sessuale di centoventi giorni regolamentata da un codice scritto e siglato di loro pugno che impone cieca obbedienza, pena la morte. La loro legge è contro qualsiasi norma morale perché, come afferma Pasolini sul set del film, “Nulla è più anarchico del potere. Il potere fa praticamente ciò che vuole”.

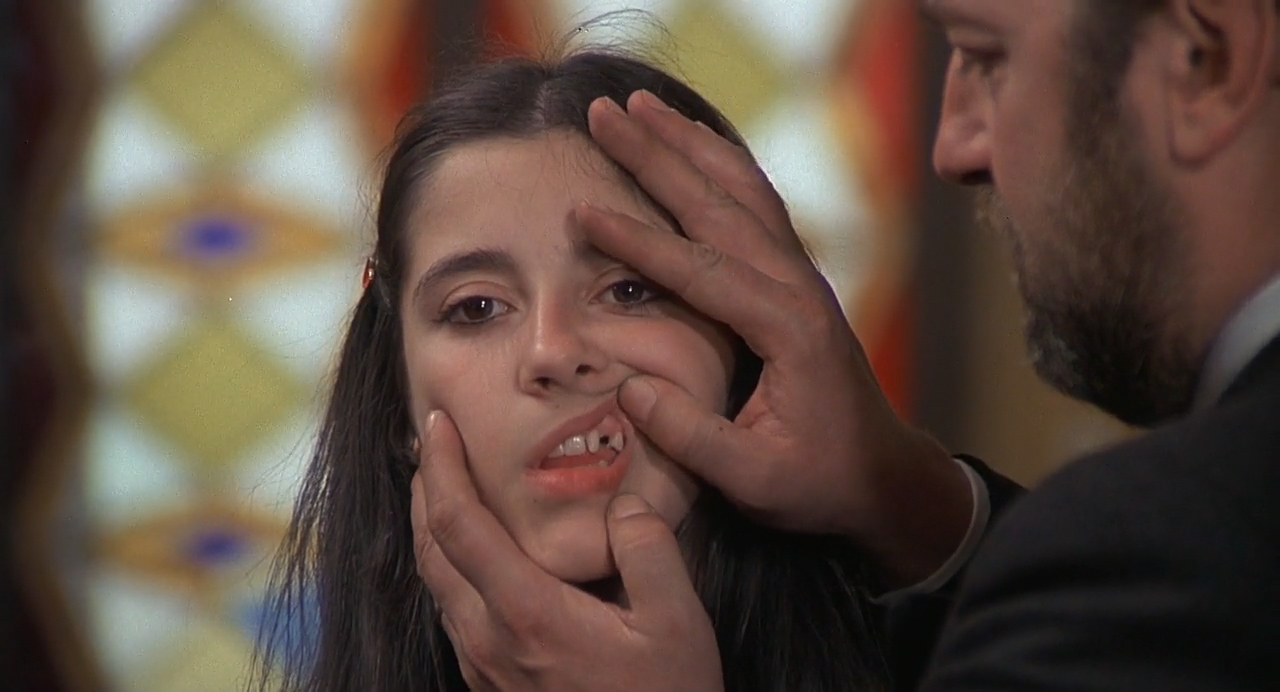

L’intellettuale alludeva innanzitutto all’influenza negativa dei media sui giovani e prendeva di mira il fascismo, inteso come sistema più che fenomeno storicamente delineato. Coprofagia, torture, abusi, falsi riti di matrimonio tra vittime e libertini, il concorso per il sedere più bello: tutto il sesso presente nel film non è altro che l’allegoria della mercificazione dei corpi attuata dal potere. In questo senso Salò è un saggio sulla genesi del male e sul suo essere banale, semplice, mediocre. Rimarcando quanto Hannah Arendt aveva espresso nel decennio precedente con La banalità del male – non bisogna essere dei mostri per perpetrare del male, in quanto esso si nutre soprattutto della nostra normalità – Pasolini fonda la sua opera sull’arbitrarietà di tutti i poteri e, lasciandoci assistere a ogni sevizia senza alcun filtro, non solo mette in discussione la nostra finta innocenza, ma ce ne rende complici. Da regista sceglie infatti di evitare ogni possibile identificazione emotiva o erotica tra spettatore e vittime, e lo fa prima rendendo le ragazze e i ragazzi quasi indistinguibili da una scena all’altra, completamente spogliati della loro umanità e ridotti a oggetti, poi mostrandone le meschinità, quando nel proprio inferno si rivoltano l’uno contro l’altra per salvarsi e ottenere le grazie dei Signori.

Salò o le 120 giornate di Sodoma ci racconta di tre epoche diverse: gli anni Quaranta della Repubblica di Salò; gli anni Settanta delle tensioni nelle strade, della rivoluzione antropologica; e quello che è ancora l’oggi, indefinito passato presente futuro dell’Italia neo-razzista, dell’implacabile guerra transnazionale contro gli omosessuali, i migranti, i rom, i disabili, tutti coloro etichettati sotto la macro-categoria di “diversi”, le donne, uccise ogni giorno da maschi terrorizzati dalla perdita di controllo e potere. Dopo oltre quarant’anni dalla sua morte, la voce di Pier Paolo Pasolini ci risulta ancora profetica: a dispetto dei suoi critici, le sue analisi della società si sono rivelate quanto mai esatte.

Il film può infatti essere visto come una serie di osservazioni su quello che, in ogni epoca storica, il potere fa all’individuo in quanto “oggetto”. Pasolini si riferisce innanzitutto all’influenza negativa esercitata dai mass-media, gestiti da un mercato corrotto, sui giovani. Oggi, nell’epoca della post-verità, quegli stessi media sono diventati capaci, tramite il controllo politico e la diffusione di fake news, di controllare e plasmare l’opinione pubblica per manipolare il consenso, creare capri espiatori utili a distogliere l’attenzione dalle cause importanti e a incanalarla su una minaccia altra, fittizia, per far valere l’imperativo latino del divide et impera. Inoltre, come evidenzia la critica letteraria Erminia Passannanti ne Il corpo e il potere, l’opera rappresenta anche “un attacco alle dittature di partito e insieme alle forme di capitalismo avanzato quali modelli che assoggettano quei singoli e quelle collettività di cui si dichiarano garanti”. Più semplicemente, alla violenza che ogni potere perpetra sulla pelle dei più deboli.

Per utilizzare il neologismo introdotto nel 2007 dalla filosofa Adriana Cavarero nel testo Orrorismo, ovvero della violenza sull’inerme, si potrebbe dire che Salò è il riflesso perfetto di questo concetto. Assumendo il punto di vista delle vittime, Cavarero rovescia il termine terrorismo: le guerre sono infatti combattute sempre meno contro gli eserciti e sempre più contro le popolazioni, contro l’individuo qualsiasi che “ripugna questa violenza che non si dedica in primo luogo a ucciderlo, bensì a distruggerne l’umanità, a infliggergli ferite che lo disfano e lo smembrano”, proprio come disfatta e smembrata diventa la loro identità virtuale quando i leader ne utilizzano le immagini per farsi propaganda e noi, nel tentativo opposto di contrastarla, le pubblichiamo sulle nostre bacheche.

La nostra opposizione politica scade a volte, però, in un meccanismo cinico, chiamato slacktivism (dall’unione di slacker e activism, “attivismo per fannulloni”): postiamo la foto, riceviamo un numero sufficiente di like e torniamo a concentrarci su altro. Condividere la morte diventa un intermezzo per sentirci a posto con la coscienza, è perpetrare una pornografia del terrore decontestualizzata e focalizzata sul dettaglio, che sciocca senza informare. In Davanti al dolore degli altri, la scrittrice statunitense Susan Sontag scrive che “la compassione è un’emozione instabile. È necessario tradurla in azione, altrimenti appassisce. E se uno sente che non c’è nulla da poter fare, allora inizia ad annoiarsi e a diventare cinico e apatico”. Come i Signori alla fine del film, siamo diventati voyeur che attraverso un binocolo scrutano appagati l’esecuzione delle vittime.

La società dell’immagine e la mercificazione di ogni aspetto della vita hanno oggi raggiunto il dominio assoluto, anestetizzando lo spirito critico di ciascun individuo. Il “laicismo consumistico” che per primo aveva trasformato ogni individuo in adoratore del denaro e della materia, traslando il fine ultimo dell’esistenza da “essere” ad “avere”, è ormai stato soppiantato, aiutato dall’avvento dei social, da un’omologazione ancora più marcante, capace di segnare tanto l’estetica quanto la coscienza più profonda di ognuno di noi. L’imperativo si è ulteriormente modificato, da “avere” a “mostrare”. Un solo preciso momento sembra allora costituire la lezione più essenziale di Salò: il pugno chiuso levato al cielo di uno dei fanciulli, scoperto ad avere una relazione con una serva. Il suo gesto assume una forza individuale che, contrapposta a qualunque finalismo del potere, ci ricorda di come la resistenza sia un esercizio quotidiano necessario per recuperare quella capacità di critica e quella consapevolezza che ormai sembrano andate perdute e che invece, oggi, sono più indispensabili che mai.